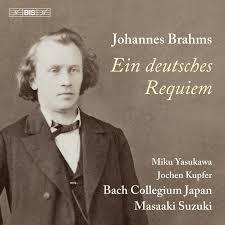

Nous abordions ce disque avec une certaine circonspection. La Missa Solemnis de Beethoven de Masaaki Suzuki ne nous avait pas convaincu lors de sa parution en 2018, pour cause de manque de souffle. En plus, le livret d’accompagnement donne la liste des participants, et on se dit à sa lecture que trois contrebasses et cinq violoncelles, pour le Requiem de Brahms, c’est bien peu. Mais la musique et son interprétation sont des arts mystérieux, et dès les premières minutes d’écoute, les préventions s’envolent face à l’évidente luminosité du propos.

Il faut d’abord citer une prise de son de référence, qui allie étagement parfaitement clair des plans sonores et sentiment de présence, de chair, de vérité. La musique se déploie dans une luminosité idéale, et les détails instrumentaux sont présentés avec beaucoup de soin (la harpe !), sans qu’on y perde jamais le sentiment global de l’œuvre. Sur des tempis allants mais point pressés, Suzuki nous présente un Brahms où la sérénité le dispute à la douceur. Bien sûr, sa longue fréquentation de Bach se fait sentir : il y a une tendance nette à égaliser les voix et à traiter la musique comme une polyphonie constante. Cela fonctionne très bien parce que Brahms lui-même se sentait l’héritier non seulement de Bach, mais aussi de Schütz et de Buxtehude, et que Suzuki sait malgré tout à quels moments il faut privilégier une voix par rapport à une autre, et se lancer dans une optique plus franchement romantique. Comme dans la peinture du jugement dernier, dans le sixième mouvement, à partir de « Denn es wird die Posaune schallen », qui n’a rien à envier à Claudio Abbado (DG) ou Simon Rattle (Warner) en matière de théâtralité.

Le chœur du Bach Collegium Japan n’appelle que des éloges, tant en termes de justesse que d’homogénéité. Et que de réserves de puissance pour un effectif aussi restreint (40 chanteurs) ! La prononciation allemande n’est jamais prise en défaut, l’expression est toujours parfaitement en situation, et le texte semble vécu «de l’intérieur». Les instruments anciens, qui avaient peu convaincu sous la baguette de John Eliot Gardiner ou de Philippe Herreweghe, apportent une lumière douce, comme tamisée, évoquant plus d’une fois un rai de soleil au travers d’un vitrail. Et ils se savent se mettre à l’écoute des chœurs comme des solistes. La flûte qui ouvre le « Ihr habt nun Traurigkeit » est tellement cristalline qu’il est impossible de dire exactement à quel moment la soprano fait son entrée. Les deux timbres se confondent. Obtenir cette fusion entre voix et accompagnement était un des rêves de … Herbert von Karajan ! Comme quoi, à partir d’un certain niveau de musicalité, les étiquettes n’ont plus court.

Non contente de marier sa voix aussi parfaitement avec l’orchestre, Miku Yasukawa déploie un timbre d’une pureté absolue et nous étreint d’émotion. Rarement le souvenir de la mère de Brahms aura-t-il été aussi bien rendu, avec une voix qui nous enlace comme le feraient des bras aimants. Jochen Kupfer a l’éloquence, la vaillance et la sagesse d’un prophète de l’Ancien Testament, et chacune de ses deux interventions est un miracle d’équilibre. Foin des superlatifs. ce nouvel enregistrement du Requiem allemand est à placer au sommet de la discographie moderne, aux côtés de la lecture étonnante d’Hervé Niquet. On est désormais très curieux d’entendre Masaaki Suzuki dans d’autres œuvres du romantisme allemand. Les Scènes de Faust de Schumann, par exemple ?