Troisième volet de nos chroniques straussiennes avec un choix partial, donc amoureux, de quelques perles discographiques.

Scène finale de Salomé par Ljuba Welitsch

Scène finale de Salomé par Ljuba Welitsch

Il y a des enregistrements auxquels on ne peut pas rester indifférent : ils vous saisissent aussitôt et ne vous lâchent plus, même si la qualité sonore n’en est pas toujours idéale. C’est le cas de cette scène finale de Salomé, qui semble pourtant, dans ses premières secondes, devoir déchirer plusieurs écrans avant de parvenir à nos oreilles. Captée possiblement à Vienne en 1944, avec l’orchestre de l’Österreichischer Rundfunk sous la direction de Lovro von Matačić, elle immortalise l’une des plus fascinantes interprètes du rôle de Salomé. Qui, autant que Ljuba Welitsch, alors tout juste trentenaire, a su donner au personnage la voix d’une jeune fille, associant la véhémence du discours à la fragilité délibérée de certains aigus piano, avec ce mélange d’innocence et de perversité qu’avait voulu Oscar Wilde ? Qui a su dire avec un aussi réel étonnement « Es is seltsam, nicht ? » en découvrant les yeux fermés du Prophète décapité ? Qui a mis autant de tendresse éperdue dans ses « Jokanaan », autant de candeur dans l’aveu « Du warst schön » ? Dans les dernières minutes, on croit entendre Pierrot lunaire, tant certaines phrases se rapprochent du parlé-chanté. Enfin, comment ne pas suffoquer à l’écoute de ses « Ach, Ich habe deinen Mund geküsst », comparé auxquels le « Happy Birthday, Mr President » susurré par Marilyn Monroe paraîtrait un sommet d’austérité puritaine ? [Laurent Bury]

Salome (Montserrat Caballé, Regina Resnik, Sherrill Milnes, Richard Lewis – Erich Leinsdorf, London Symphony Orchestra – RCA, 1969)

Salome (Montserrat Caballé, Regina Resnik, Sherrill Milnes, Richard Lewis – Erich Leinsdorf, London Symphony Orchestra – RCA, 1969)

En 1965, à New York, Montserrat Caballe est sacrée reine du bel canto par surprise, après avoir remplacé à Carnegie Hall Marilyn Horne dans Lucrezia Borgia. En 1967, elle enregistre sa première Traviata et, en 1969, Salome sous la direction d’Erich Leinsdorf. Cherchez l’erreur ! Que vient faire cette soprano espagnole d’obédience italienne dans un opéra germanique ? Bousculer la tradition, changer l’air, picosser les wagnériennes sur leur propre terrain et pimenter la Weißwurst ! Evidemment, cette Salome qui s’occupe de sons au détriment des mots n’a rien d’orthodoxe. Belle et provocante, subversive et en cela, tellement plus proche de l’esprit de l’héroïne d’Oscar Wilde ou, à travers les effets qu’elle multiplie d’une voix d’or, de la représentation byzantine qu’en a offert Gustave Moreau. Scéniquement, c’est une autre paire de manche, Salome a sept voiles à effeuiller, mais nous parlons de disques, c’est entendu. [Christophe RIzoud]

Der Rosenkavalier (Elisabeth Schwarzkopf , Otto Edelmann, Christa Ludwig, Teresa Stich-Randall, Herbert von Karajan, Philharmonia Orchestra- EMI, 1959)

Der Rosenkavalier (Elisabeth Schwarzkopf , Otto Edelmann, Christa Ludwig, Teresa Stich-Randall, Herbert von Karajan, Philharmonia Orchestra- EMI, 1959)

Les années 1950, l’âge d’or d’EMI, les couleurs rutilantes du Philharmonia Orchestra, la fière allure du jeune Karajan, les premiers pas de la stéréo… Ce Chevalier à la Rose de 1956 n’est pas un disque, c’est un livre d’histoire. Tout n’y est pas parfait. La distribution, pour éclatante qu’elle soit, n’est pas incontestable : la Maréchale ultrasophistiquée d’Elisabeth Schwarzkopf a toujours eu ses détracteurs, l’Ochs pas du tout sophistiqué d’Otto Edelmann aussi et, comme souvent dans les studios de l’époque, tout semble un peu trop beau, un peu trop léché pour faire crépiter l’étincelle du théâtre. Il y a pourtant, avec le couple Ludwig / Stich-Randall, la plus belle présentation de la Rose qu’on ait entendue et, grâce à toute la distribution, un véritable précipité du Chevalier à la Rose. Car chaque chanteur, par-delà ses défauts et ses qualités, est dans ce disque la quintessence, peut-être « l’idéal-type » de son rôle. Si l’on dessinait un portrait-robot de la Maréchale, n’en déplaise à toutes les autres, l’on tracerait les traits de Schwarzkopf. De la même manière, Christa Ludwig est le portrait-robot de Quinquin, et Karajan, l’incarnation de ce que veut dire « chef straussien », à la fois superficiel et grave, mondain et nostalgique, nostalgique parce que mondain. Il y a beaucoup de merveilleux Chevalier à la Rose. Celui-ci est, pour le meilleur et pour le pire, LE Chevalier à la Rose. [Clément Taillia]

Quatre derniers lieder (Elisabeth Schwarzkopf, Philharmonia Orchestra, dir. Otto Ackermann – EMI, 1953)

Quatre derniers lieder (Elisabeth Schwarzkopf, Philharmonia Orchestra, dir. Otto Ackermann – EMI, 1953)

Comme plus tard Lucia Popp, Kiri te Kanawa ou Renée Fleming, Elisabeth Schwarzkopf a laissé plusieurs lectures des Quatre derniers lieder de Strauss : deux de studio (la première en septembre 1953, avec Otto Ackermann – il s’agissait de la deuxième gravure de studio de ce cycle, trois mois seulement après Lisa Della Casa, dir. Karl Boehm – puis en 1965 avec George Szell) ainsi que plusieurs captations de concerts (avec Kletzki dès 1952, puis Karajan, Müller-Kray, Kertesz…). Laissons à ses détracteurs viscéraux le soin d’abhorrer l’une comme l’autre et essayons de donner envie de réécouter la première de ces gravures de studio – la prise de son stéréo ayant parfois joué en faveur de la seconde, en dépit de leurs qualité musicales intrinsèques. La prise de son de 1953 est, même pour l’époque, remarquable, respectant admirablement les timbres et les équilibres. Mais surtout, quelle réussite musicale – et quelle réussite collective ! Ackermann, dont le swing inimitable devait accompagner les intégrales de quelques intégrales Lehar (Le Pays du Sourire, La Veuve joyeuse) et J. Strauss (Le Baron tzigane et Sang viennois), insuffle au Philharmonia un enthousiasme frémissant et une fluidité de discours simplement confondante de naturel. La soliste se fond dans cet ensemble pour nous livrer une lecture faite d’évidence. D’aucuns restent exaspérés par ce qu’ils considèrent comme une recherche excessive de la couleur, une hypertrophie du mot et des effets ; l’oreille a ses raisons que la raison ne connaît pas… Parmi les nombreux moments magiques difficilement recommençables qui émaillent cet enregistrement, mentionnons le célèbre endormissement de l’été à la fin de September, où l’artiste, sur une seule respiration, passe peu à peu le relais à Dennis Brain, l’un des cornistes les plus bouleversants jamais enregistrés. Un enregistrement majeur. [Jean-Jacques Groleau]

Elektra (extraits) par Rose Pauly (Preiser)

Elektra (extraits) par Rose Pauly (Preiser)

La jeune génération aura sans doute oublié jusqu’au nom de Rose Pauly (1894-1975), dont le répertoire gigantesque a pourtant de quoi laisser pantois : depuis Donna Anna jusqu’à Hélène d’Egypte en passant par Marie de Wozzeck, alternant Rosalinde de Fledermaus et La Reine de Saba de Goldmark, aussi à l’aise en Aida qu’en Amnéris, en Vénus qu’en Elisabeth, en Teinturière qu’en Impératrice de La Femme sans ombre, en Carmen qu’en Tosca, elle fut de toutes les audaces de l’entre-deux-guerres (Der Diktator de Krenek, Neues vom Tage de Hindemith, Fremde Erde de Rathaus, Die Bakchantinnen de Wellesz…). Son legs discographique n’est malheureusement pas à la hauteur de son talent : des extraits studio de Fidelio et Cavalleria rusticana, la prière de Tosca, deux airs de concert de Strauss, divers extraits électrisants de la rare Hélène d’Egypte avec Busch et la Staatskapelle de Dresde… C’est peu, au vu d’une telle artiste. Mais une perle se dégage de ce maigre butin pour qui accepte la précarité des prises de son pirates des années 30 : son Elektra, qui nous est parvenue en quasi intégrale depuis le Carnegie Hall (1937). Le choc est assuré ! Le timbre rond, ample, percussif mais jamais agressif, se plie aux exigences surhumaines du rôle, insinuant quand il s’agit de louvoyer avec sa mère, tour à tour mélancolique et inquiet dans ses soliloques, dardant un « Orest » d’anthologie lorsqu’elle finit par reconnaître son frère dans ce mystérieux messager qui cherche à lui parler… Un des grands chocs physiques de l’histoire du disque. [Jean-Jacques Groleau]

Capriccio (Schwarzkopf, Ludwig, Fischer-Dieskau, Gedda, Hotter, Philharmonia Orchestra, dir. W.Sawallisch – EMI 1957).

Capriccio (Schwarzkopf, Ludwig, Fischer-Dieskau, Gedda, Hotter, Philharmonia Orchestra, dir. W.Sawallisch – EMI 1957).

Walter Legge était mieux qu’un assembleur de voix : il était alchimiste de timbres. Ce Capriccio en est l’exemple par excellence ; car on ne sait s’il fut inscrit au programme pour l’intérêt intrinsèque de l’œuvre ou pour la possibilité d’y faire entendre ce que l’équipe Legge avait de meilleur et savait faire de mieux : converser en musique. Cet enregistrement est historique non point parce qu’il propose le plus beau regard qui soit sur cette œuvre à part, mais parce qu’il y fait valoir des délices de timbres, un hédonisme de l’orchestre (et, au sein de l’orchestre, de ce qui est chambriste), une musicalité surannée et succulente de cet allemand viennois qui sont sans comparaison dans tout ce qui s’est enregistré de Strauss, et peut-être enregistré tout court. Il faut assumer ici ce goût d’une ivresse sonore aux préciosités décadentes et cependant exquises. Schwarzkopf n’y est pas cette Maréchale un rien gourmée que Legge aussi enregistrera, mais une bonne amie toute de tendresse et de malice. Les voix masculines sont juvéniles et personnelles comme seul Cosi peut en faire entendre. On y reconnaît, en passant, des silhouettes de l’Opéra de Vienne grand âge. Laissons à d’autres lectures la passionnante question de la primauté de la musique sur les paroles. Contentons-nous ici d’en entendre l’ineffable fusion. [Sylvain Fort]

La Femme sans ombre (Behrens, Varady, Van Dam, Domingo, Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Georg Solti – Decca 1991)

La Femme sans ombre (Behrens, Varady, Van Dam, Domingo, Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Georg Solti – Decca 1991)

La Femme sans ombre repose sur une intrigue emberlificotée qui fait de l’audition de l’œuvre au disque une sorte d’épreuve de patience et d’attention : les images féeriques et inquiétantes faites pour résonner avec la musique font défaut plus que nulle part ailleurs. C’est pourtant la vertu singulière de ce disque que de les suggérer avec une force que nul metteur en scène n’égalerait. C’est que le véritable héros ici, c’est le Philharmonique de Vienne, capté dans sa sonorité la plus luxuriante et la plus picturale par Decca. Solti tient en main son orchestre comme un cavalier de haut vol sa monture. Ces rênes courtes et souples nous entraînent dans des détails d’expressivité inouïs – car serrés, fulgurants. S’impose également l’évidence que les années 50 n’eurent pas le monopole des grandes voix straussiennes : le choc Varady-Behrens capté à ce niveau d’épure et de fini est un moment stellaire de l’histoire du disque. Domingo et Van Dam, sans alimenter la même mythologie vocale, sont assez sublimes. L’imagination s’échauffe tellement au contact de ce vivant foyer que le risque est grand de se trouver, face à une production scénique, terriblement déçu et frustré. Vous voilà prévenus. [Sylvain Fort]

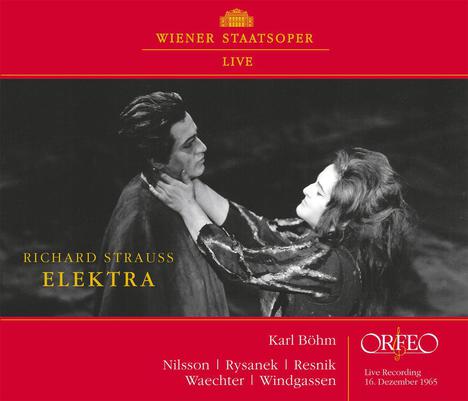

Elektra (Nilsson, Rysanek, Resnik, Wächter, Windgassen, Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Karl Böhm – Orfeo, 2014)

Elektra (Nilsson, Rysanek, Resnik, Wächter, Windgassen, Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Karl Böhm – Orfeo, 2014)

Rendue à nos oreilles sensibles dans un son flambant par Orfeo pas plus tard que cet été, cette Elektra est un jalon dans l’histoire de l’interprétation straussienne. Vous trouverez ailleurs Böhm dans cette œuvre (chez DG en 1960, pour la version studio) et Nilsson également. Mais en ce 16 décembre 1965, les deux interprètes se choquent comme deux astres jumeaux. Lui, construisant le discours plan par plan, faisant valoir tout ce qui dans cette partition, loin d’être esbroufe sonore, est nouveauté dérangeante ; elle, exécutant ses premières foulées dans un rôle qui lui collera à la peau, et livrant une lecture où la défonce juvénile n’est pas encore remplacée par les nécessaires calculs de l’expérience. Resnik est sidérante – une sorte de soleil noir. Rysanek, en scène, indifférente au temps qui passe, est une torche qui se consume comme si le feu jamais ne devait s’éteindre. Wächter est un Oreste blessé et tragique quant à l’Egisthe de Windgassen, c’est anthologique. [Sylvain Fort]

Ariadne auf Naxos…

Vous ne jurez que par Karajan ? Böhm ? Kempe ? Et si vous attendiez Thielemann ? Les indiscrétions de coulisse assurent que son Ariane viennoise avec Isokoski, Botha, Koch (et Daniela Fally en Zerbinette, à découvrir enfin) est prévue en DVD : le public viennois lui a réservé – et c’est une reprise !- un triomphe mémorable, fêtant le retour dans la fosse viennoise du chef allemand. Il sera temps, lorsque l’objet sera disponible, de réécouter les gloires du passé pour vérifier que certains contemporains fameux savent y faire eux aussi en arachnéennes textures, en mots polis et singuliers, en jeux de miroirs viennois. Rendez-vous dans quelques mois ! [Sylvain Fort]