A l’occasion de la rediffusion en streaming de Boris Godounov (visible jusqu’au 31 mai 2020), nous vous proposons de relire ci-après le compte rendu de la représentation du 07 juin 2018.

Dans une interview qu’il donnait à notre site, Vladimir Jurowski comparait les mérites des versions de 1869 et de 1872 de Boris Godounov : « Si ça ne tenait qu’à moi, je créerais une troisième version, qui allierait le meilleur des deux premières. Mais comme je dois choisir, je prends la première version ». Mais précisément, il ne tenait qu’à lui ! Plusieurs de ses prédécesseurs n’ont pas hésité à « allier le meilleur des deux » pour élaborer une sorte de super-Boris, avec un résultat tout à fait convaincant au prix de quelques très minimes aménagements. Mais curieusement, en ces temps de réductions budgétaires, le Boris 1869 a la cote : plus resserré, plus efficace dramatiquement ? Peut-être, mais surtout moins cher. Il ne tenait donc qu’à l’Opéra de Paris de proposer une version longue, mais ce n’est pas le choix qui a été fait.

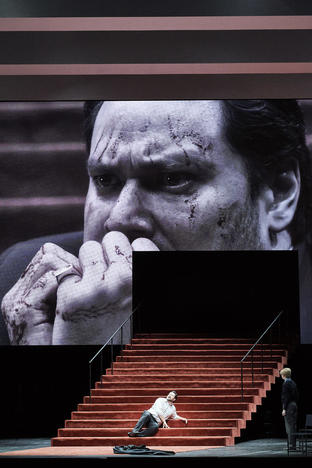

De même, il ne tenait qu’à Ivo van Hove d’offrir une production frappante du chef-d’œuvre de Moussorgski. Il ne l’a pas voulu ainsi. Bien sûr, on pouvait s’attendre à un Boris en tenue de Poutine et à un peuple russe en costumes d’aujourd’hui. Bien sûr, il fallait s’attendre à un usage massif de la vidéo. Mais ce qui surprend malgré tout, c’est la platitude d’un spectacle dont la principale idée reste l’apparition du jeune Dimitri dès l’ouverture, puis son retour démultiplié en une douzaine d’adolescents, et enfin son meurtre projeté en images géantes sur le fond de scène. Pour le reste, un escalier aux marches rouges tient lieu de décor, escalier que l’on monte ou descend sans que cela semble avoir une signification bien précise. Tout cela reste assez terne, très loin de la truculence que le livret prête aux figures populaires, et nous raconte une histoire aux personnages sans grand relief. A sa décharge, on précisera que, selon nos informations, le projet initial était beaucoup plus ambitieux, et que les vidéos de fond de scène devaient être tournées en direct par des cameramans présents sur le plateau, selon un principe utilisé notamment pour Les Damnés à la Comédie-Française, mais que l’incident survenu lors des répétitions de Parsifal a étouffé ce projet dans l’œuf.

© Agathe Poupeney

Il ne tient qu’à Ildar Abdrazakov de devenir un des Boris possibles aujourd’hui, lorsqu’il se sera pleinement approprié le tsar, passé la prise de rôle. La voix se plie sans difficulté à la nature hybride de la tessiture, et l’incarnation est totalement sobre, dénuée des sanglots expressionnistes et autres cris dont les titulaires de jadis croyaient bon d’émailler leur prestation. De Pimène, Ain Anger a les graves, mais sans l’immense sagesse qui doit se dégager du moine : là encore, c’est sans doute un choix lié à la production. Varlaam est également laminé par la mise en scène, et Evgeny Nikitin a beau faire, il ne peut faire exister un personnage condamné à la grisaille. Maxim Paster, vu à Bastille en tsar Berendeï dans Snégourotchka, a le côté fielleux et insinuant de Chouïski mais la voix manque un peu de puissance pour se projeter dans la salle (sa toute première phrase lors du couronnement est presque entièrement couverte par l’orchestre). Ivo Van Hove fait réapparaître Grigori dans les dernières minutes de l’opéra, mais la version de 1869 ne laisse chanter le personnage que dans deux scènes, ce qui ne demande pas d’efforts excessifs à Dmitry Golovnin. On remarque presque davantage le Chtchelkalov intense de Boris Pinkhasovich, ou le Mitioukha sonore de Mikhail Timoshenko. Parmi les voix féminines, totalement sacrifiées dans cette première version, le timbre aigrelet d’Evdokia Malevskaya fait de Fiodor une sorte d’Yniold slave, mais Ruzan Mantashyan profite au mieux des quelques phrases de Xénia, et Elena Manistina est une opulente aubergiste.

« Je n’ai qu’une seule réserve sur cette production, c’est d’avoir dû la monter à Bastille et non à Garnier comme je le souhaitais initialement, alors même que l’orchestre est quasiment un orchestre de chambre » : Vladimir Jurowski n’a décidément pas eu les coudées franches, mais par chance, sa direction à la fois précise et fougueuse réussit à s’imposer même dans un espace trop vaste. On admire surtout les interventions du chœur de l’Opéra de Paris, forcément au premier plan dans cette œuvre, et tout à fait à la hauteur de l’enjeu malgré le statisme de la production.