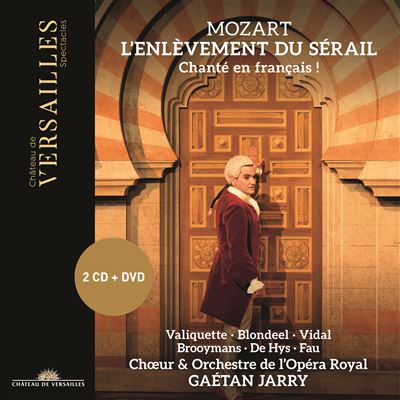

« Un spectacle de toute beauté » écrivait notre ami Marcel Quillévéré ici même après avoir vu cet Enlèvement au sérail en français à l’Opéra Royal de Versailles. On ne peut que souscrire à cet avis.

Voilà donc à la fois en CD et en DVD cette production réussie en tous points et qui restitue le singspiel de Mozart tel qu’il fut donné le 5 vendémiaire de l’an VII, soit le 26 septembre 1798, par la troupe du Théâtre Français de l’Opéra-Bouffon, dirigée par le citoyen Garnier, au Cirque du Palais-Royal, une longue salle en forme d’hippodrome, à demi enterrée, construite au milieu du jardin du Palais-Royal par Victor Louis. Une salle qui allait être détruite par un incendie moins de deux mois plus tard, obligeant les représentations suivantes à se transporter au théâtre Louvois, près de la rue de Richelieu.

Les interprètes de la création étaient le ténor Joseph dans le rôle de Belmont, Thérèse Simonet (à la voix « fraiche, agréable, flexible étendue ») en Constance, Mlle Nébel en Blonde, Primo en Osmin et dans le rôle de Pédrille un chanteur que le critique de la Gazette nationale préfère ne pas nommer, l’orchestre étant dirigé par Bonardot. L’opéra fut donné avec un livret « imité de l’allemand par le citoyen Moline ».

L’habileté du citoyen Moline

Ce Pierre-Louis Moline (1739-1820) était un avocat qui se piquait de belles lettres. Il avait donné en 1774 la version française de l’Orfeo de Gluck (il est donc l’auteur de « J’ai perdu mon Eurydice »), puis était devenu secrétaire-greffier de la Convention, avant de se retirer de la vie publique après 1795. Son livret, qui a la saveur de langue du XVIIIe siècle, est d’une prosodie habile. On a le sentiment que la musique de Mozart l’adopte sans peine.

Le Courrier des spectacles du 27 septembre observe que « c’est déjà quelque chose que d’avoir cherché à capter la bienveillance par l’un des opéras les plus étonnants, les plus difficiles et les moins connus que nous possédions. Une musique qui réunit tous les genres de caractères et de beautés, soutenue de plus par un très bon orchestre, ne peut manquer d’attirer les amateurs ». Et de fait il y eut « un immense concours de spectateurs, et il en est résulté beaucoup de bruit, de distraction, et un défaut d’ensemble de la part des artistes ».

On ne sait rien des « décorations » de cette création parisienne, ce qui permet à Antoine Fontaine, le décorateur de la production versaillaise, de jouer sur deux tableaux, d’abord d’user d’une scénographie à l’italienne, avec perspective accélérée, châssis et plafond mobile (et même d’user d’une gloire pour le tableau final), d’autre part de jouer sur des rêves d’Orient qui hantaient les imaginaires européens depuis les récits de voyage de Jean-Baptiste Tavernier, et parcourraient le XVIIIe siècle avant de faire florès à l’époque de Delacroix ou Chassériau.

Quand l’Orient faisait rêver

Une muraille clôturant le harem, dont dépassent deux arbres et deux minarets, quatre portes à arcs outrepassés correspondant aux quatre prisonniers, une muraille s’ouvrant pour découvrir un vaste salon. Au fond une toile peinte décrivant la Corne d’or, Sainte-Sophie, des bateaux,

Un Orient de fantaisie, inspiré de Cordoue ou Constantinople, raffiné, avec ses marbres et ses tapis, luxueux mais carcéral.

Les éclairages, usant de la rampe d’avant-scène, donnent un surcroît d’irréalité, et de blondeur veloutée, à cet univers fantasmé. Et les vêtements, inspirés de Liotard et de Van Loo « aux couleurs de porcelaine de Meissen et vernis Martin » (dixit David Belugou, le créateur des costumes) accentuent ce rêve d’un Bosphore des Mille et une nuits.

La muraille s’écarte ou se referme, mettant en scène le complot de Belmont et des valets, qui ont accès au monde extérieur, et l’enfermement de Constance qui, portant bien son nom, refuse de céder aux sollicitations de Selim. Pour illustrer le poids de la tyrannie, on verra les murs se resserrer et le plafond s’abaisser lors du quatuor du deuxième acte, et les ombres gigantesques s’agrandir aux dimensions de leur effroi.

Le Bacha Selim, présenté comme un chrétien converti, qui s’est construit un univers correspondant à ses rêves d’Orient, se montrera in fine magnanime. Certes Osmin menace de décapiter et de pendre (dans cet ordre) Pédrille, mais s’il est cruel c’est parce qu’amoureux malheureux de Blonde.

Blue rondo a la turk

Bref c’est une comédie, enlevée, charmante, légère, que propose la mise en scène de Michel Fau, avec son couple noble Belmont-Constance aux sentiments élevés et son couple bouffe, Pédrille-Blonde, sous la garde d’un Osmin guère effrayant, au service d’un Bacha très mélancolique.

Michel Fau joue un tyran de théâtre, guère effrayant, il roule des yeux, déambule dans un beau costume de velours frappé bleu nuit. Coiffé d’un turban, il adopte la silhouette d’un maharadjah, et profère son texte d’un ton considérable, jouant d’un étrange phrasé, distancié et cocasse.

Florie Valiquette, dans une longue robe blanche d’héroine de tragédie, est une très belle Constance, elle se joue des difficultés d’un des rôles mozartiens les plus difficiles, magnifique dès son air du premier acte, « Loin de l’objet de ma tendresse » (version originale : « Ach ich liebte, war so glücklich »), avec ses suraigus, ses notes piquées et sa série de coloratures.

Ou, dans la longue séquence de l’acte II, plus dangereuse encore : l’air « Loin de toi, dans l’esclavage » (« Traurigkeit ward mir zum Lose ») auquel s’enchaîne presque immédiatement « J’ai su te déplaire » (le terrible « Martern aller Arten ») sont magnifiques musicalement et accèdent à une grandeur tragique.

Par curiosité, on pourra aller sur YouTube écouter les mêmes airs donnés par elle, lors d’un concert au Théâtre des Champs-Elysées en décembre 2023 avec le Concert de la Loge, dans la version allemande : est-ce l’effet de la langue, elle semble y être encore plus exceptionnelle, de précision, de virtuosité, de clarté.

Gwendoline Blondeel incarne une Blonde féministe, coquette, rouée, une jeune fille anglaise « née pour la liberté » qui n’a pas froid aux yeux. La voix, idéale pour le rôle, sonne plus légère que celle de Florie Valiquette. L’air « Soumis, galant, sincère » (qu’elle chante en préparant du chocolat, référence à Liotard comme son costume) se promène avec désinvolture dans les hauts de sa tessiture, sans que l’on perde une syllabe du texte. Très drôle dans le duo avec Osmin « Eh bien je te laisse un instant », dont la strette caricature un duo d’opera seria, elle est d’une éblouissante virtuosité dans le rondeau « Quel espoir enchanteur », très aérien.

Le talent d’être léger

Choix très judicieux, celui de Enguerrand de Hys pour Pédrille. Comédien subtil, d’une grâce légère, il est doté d’un timbre clair, idéal dans cet opéra mozartien auquel le changement de langue donne l’allure d’un opéra-comique à la française. Le registre supérieur de la voix est d’une aisance parfaite. Son duo « Mon ami buvons ensemble » avec Osmin est particulièrement savoureux et drôle, la petite taille de Pédrille et celle colossale d’Osmin, redoublant le contraste de leur voix.

Nicolas Brooymans est un très bel Osmin. Sa prestance, sa haute silhouette, son costume de janissaire, cuirasse et plumes de coq, en font un gardien du sérail séduisant, contrairement à la tradition. De surcroît, son beau timbre, avec un registre grave solide, sa souplesse dans les ornements, à quoi s’ajoute un sens de la ligne musicale, comme il le donne à entendre dans son air « Les voilà pris, ces infâmes » (le célèbre « Ha! wie will ich triumphieren »), ajoutent à son aisance de comédien.

On avouera être un peu moins convaincu par Belmont, dont Michel Fau fait un personnage un peu caricatural, sans doute pour éviter l’image trop attendue du jeune premier de convention. Ce Belmont, affublé d’une perruque assez disgracieuse, penche du côté bouffe et cela déséquilibre le quatuor. Mais on admire le beau timbre de Mathias Vidal, son éclat, sa projection (et de très beaux effets d’allègement pianissimo, pour le coup très mozartiens).

Mais la grande réussite musicale de l’ensemble doit évidemment beaucoup à Gaëtan Jarry, dirigeant un Orchestre de l’Opéra Royal vif-argent dès l’ouverture, palpitante et foudroyante, assumant avec esprit sa turquerie. La saveur des instruments à l’ancienne, hautbois et clarinettes, des trompettes et cors naturels, des percussions qui s’en donnent à cœur joie (notamment dans un pétaradant chœur des janissaires), tout contribue à un très beau spectacle, non pas reconstitution (on manque de documentation) mais évocation luxueuse d’un moment de l’histoire du goût.