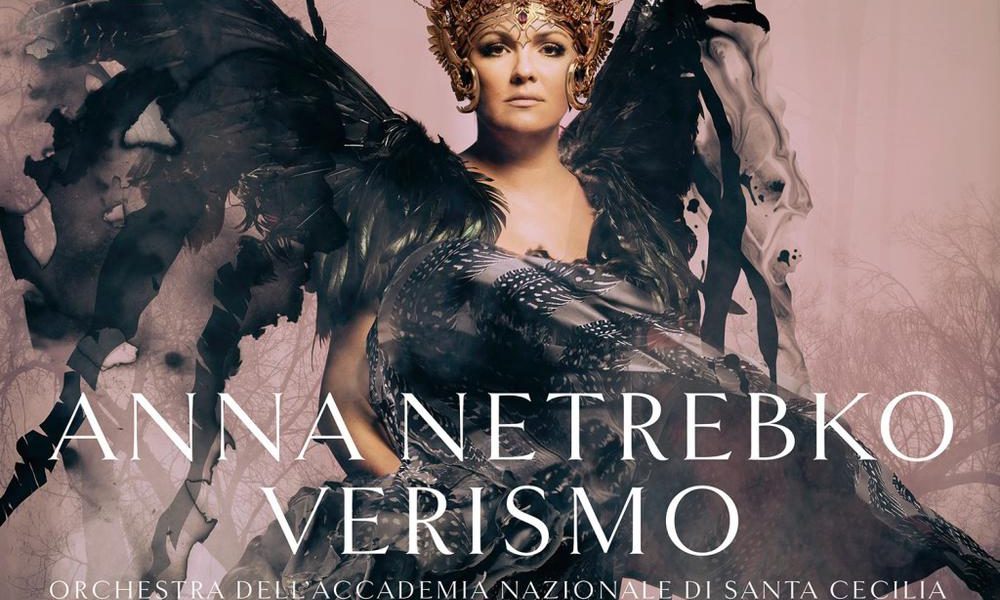

« Je suis folle » affirme Anna Netrebko interrogée à propos de la couverture de son nouvel album, Verismo, librement inspirée des tenues de Florence Foster Jenkins. Folle ? Rien n’est moins sûr. Au contraire, la soprano russo-autrichienne nous semble mener sa carrière avec une sagesse exemplaire. Sagesse qui n’exclut pas les prises de risques. Verismo en est une – « cela été enregistré tellement souvent, tellement de grandes sopranos l’ont chanté » – comme auparavant Anna Bolena, Lady Macbeth, Elsa dans Lohengrin ont pu paraître audacieuces. Wagner d’ailleurs devrait rester un coup d’essai. L’expérience dresdoise ne fut pas concluante. Anna Netrebko sait reconnaître ses erreurs et les assumer. Norma à Londres en début de saison en aurait été une. Elle a préféré renoncer, n’en déplaise à ses admirateurs qui attendaient cet événement comme les amateurs de jeux olympiques Tokyo en 2020. D’autres défis la guettent, suffisamment nombreux. Certains figurent dans cet enregistrement : Tosca, Andrea Chénier sûrement… Adriana Lecouvreur, Gioconda, il est permis de rêver.

N’anticipons pas car nous pourrions être surpris. Nous le serons de toute façon, d’une manière ou d’une autre, car Anna Netrebko semble avoir fait sien ce conseil que Diaghilev prodiguait au jeune Cocteau : « Etonnez-moi ! ». L’étonnement ne vient pas ici du répertoire choisi. Depuis plusieurs années, la soprano a, par ses choix, montré la direction qu’elle voulait prendre. Les héroïnes véristes s’inscrivent exactement dans la vocalité de lirico spinto qu’elle s’est employée à développer au fil de sa carrière, au point parfois d’avoir semblé aller trop vite, d’avoir donné l’impression de mettre en péril, à trop l’enfler, une voix dont la beauté intrinséque a toujours été une évidence, que l’on aime ou pas l’artiste.

Non, l’étonnement vient du degré d’accomplissement atteint par chacun des titres enregistrés, indépendamment de toute tentation de comparaison. Comparer serait d’ailleurs stérile. Anna Netrebko ne veut ni imiter, ni défier de trop illustres devancières mais apporter à chacun de ces airs rebattus « quelque chose d’elle-même ». A commencer par la voix qui en se développant a su garder intacte son étoffe – taffetas, cachemire velouteux, lampas précieux, fourrure impudique… Il émane du timbre une sensualité troublante à laquelle il est difficile de ne pas succomber. « J’ai réussi à ouvrir complètement le registre médian et grave. J’ai dû simplement travailler pour intégrer leur sonorité et polir les passages de registre », explique-t-elle. Ce travail n’a eu aucun impact sur le rayonnement d’un aigu profus ou au contraire, selon l’intention recherchée, diffus, sinon aérien, du moins allégé. Ceux qui s’amusent de l’image « bling bling » de la soprano, abondamment véhiculée par les réseaux sociaux, seront surpris de la sobriété avec laquelle sont interprétées des pages dont le pathos pourrait être prétexte à débordements. Pas d’oeillades appuyées, de sanglots déplacés, de hoquets mal seyants, peu de notes trivialement grossies mais une simplicité – une humilité ? – qui serait placidité narcissique si chaque phrase n’était travaillée pour distiller sa juste émotion et trouver sa juste expression. Pas davantage d’erreurs d’intonation – un de ses pêchés mignons – ni de libertés prises avec la partition, autres que celles qui servent à souligner le propos, tel ce Sol dièse envoutant, tenu plus de dix secondes à la fin de « Io son l’umile ancella ». Antonio Pappano ne doit pas être étranger à cette probité, lui dont la direction est un modèle de dignité, enflammée à bon escient, animée sans excès, théâtrale sans vulgarité, remarquable simplement.

Chacun ensuite effectuera – ou non – parmi la dizaine d’airs proposés son propre classement, selon ses attentes et ses préférences. Chacun goûtera – ou non – une Liu à la chair épanouie, une Maddalena voluptueuse, à la démarche parfois lourde ou une Nedda plus maternelle que coquette (malgré un trille aguicheur). L’expérience de la scène aurait pu être un atout. Pourtant, Manon Lescaut, généreusement servie par une scène finale qui occupe à elle seule près d’un quart du programme, n’est pas le plus intense de ces portraits et l’on ne fera pas porter la responsabilité de ce relatif désenchantement à Yusif Eyvazov dont les quelques interventions n’ont rien de déshonorant. Quelques réserves de ci, de là – « parce que c’est l’usage » dirait Golaud – ne sauraient cependant atténuer la véracité – l’humanité – de chacune de ces propositions, la plus inattendue restant une princesse Turandot libérée de ses châines rigides et tranchantes, insolente, hautaine et orgueilleuse, telle que l’a voulue Puccini, mais déglacée. « Quand vous abordez ce répertoire, c’est presque comme si vous étiez sur le point de perdre une bataille » prévient Anna Netrebko. Inutile mise en garde. Celle que Clemens Trautmann, le président de Deutsche Grammophon, présente non sans raisons comme « la plus polyvalente et la plus accomplie des sopranos de la planète » vient ,avec ce nouvel album, de remporter une victoire.