Le lied, l’opéra, toutes les formes vocales depuis Monteverdi semblent occuper la totalité du paysage musical, reléguant le Cantor aux offices (1).

DFD a abondamment écrit. Ainsi Zelter, Schubert, Schumann, Brahms, Wagner, Wolf, et même Pauline Viardot, retiennent l’attention de l’interprète inspiré, mais – sans doute parce qu’il n’a pas souhaité abonder une bibliographie déjà colossale – rien sur Bach. Pourtant, à l’évidence le compagnonnage de Bach lui fut essentiel.

A la différence de nombre de chanteurs germaniques, ce n’est pas dans une maîtrise que DFD connut ses premières émotions musicales. Fils cadet d’un pasteur (et proviseur) berlinois, « hanté par la musique », âgé (il disparaîtra alors que le futur chanteur n’a que douze ans), et d’une mère institutrice qui l’initie au piano et l’emmène au concert, sa formation musicale paraît relativement tardive (9 ans), encore que sa fréquentation régulière du culte luthérien (2), donc du choral, l’a imprégné dès son plus jeune âge. Son frère aîné, Klaus, sera le directeur du Chœur Hugo Distler de Berlin pendant plus de trente ans.

Le Kammerherr Dieskau, pour lequel Bach écrivit en 1742 sa Cantate des paysans (BWV 212) était un ancêtre direct de sa mère, ce qu’il rappellera fréquemment. On imagine son sourire à chanter, en pensant au chambellan et Électeur de Saxe Carl Heinrich von Dieskau : « Vive Dieskau et sa famille, qu’il soit béni ainsi que ce qu’il désire, et tout ce qu’il peut souhaiter pour lui-même ! ». Deux enregistrements nous sont parvenus de cette cantate burlesque, en 1960, dirigé par Forster, puis, à signaler parce que chanté avec Julia Varady, sa dernière épouse, sous la baguette de Marriner vingt ans après.

Les biographes se sont employés à souligner son amour des lettres, du texte, qui a précédé celui de la musique, ce que ses mémoires (3) confirment pleinement. C’est certainement là qu’il faut trouver la source de l’approche par le chanteur de tous les répertoires, et au premier chef celui de Bach.

C’est en 1941, il a 16 ans, que Georg A. Walter, son professeur, détecte ses aptitudes d’exception, alors que la base de son enseignement repose sur des cantates de Bach, avant de passer au lied. Puis le jeune Dietrich parvient à être admis à la Musikhochschule dans la classe d’Hermann Weissenborn (4), lui-même baryton familier des cantates et passions de Bach. Il ne travaille que six mois sous sa tutelle, car il est incorporé dans la Wehrmacht. Après l’enrôlement puis la captivité du jeune chanteur à Pise, celui-ci retrouvera son « seul maître » auprès duquel il approfondira sa technique. Durant douze ans – jusqu’à la disparition de ce dernier, en 1959, ses leçons, puis ses conseils l’accompagneront. Jamais il n’avait cessé de chanter, pour ses compagnons d’infortune, Schumann, Schubert, l’oratorio de Noël de Schütz, et « quelques arias de Bach », tout « en se remplissant le crâne de la Passion selon St Matthieu ». Toujours Bach, immanence ou transcendance ?

Libéré, à Fribourg (en secteur français), il chante le Deutsches Requiem de Brahms, avec le Freiburger Bach Chor de Theodor Egel. La Passion selon Saint-Matthieu suivra, dont il sera le Christ. Puis à Berlin en ruines, pour les micros de la RIAS, il incarnera Posa (Don Carlos, de Verdi) auprès de Greindl, dirigé par Fricsay. Alors commence la plus riche des carrières, dont Christa Ludwig nous donne les clés : « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le public allait aux récitals de Fischer-Dieskau pour prier et pleurer. » Bach, autant que Schubert, était au cœur des attentes du public. Les cantates pour voix de basse furent son tremplin : « Ich habe genug » (BWV 82) sera un des jalons essentiels de sa carrière, même si nous ne disposons que de trois enregistrements. « Ich will den Kreutzstab gerne tragen » (BWV 56) l’accompagnera de 1950 à 1983 (6 gravures). Choix certainement involontaire, mais porteur de sens, « Ich habe genug » – avec laquelle il avait commencé sa carrière – et la Passion selon Saint-Jean seront ses dernières gravures consacrées au Cantor.

A l’égal des autres répertoires, les enregistrements de Bach témoignent évidemment de l’évolution vocale et interprétative du chanteur, mais aussi de sa relation aux chefs et formations, comme à ses partenaires. Pour les uns comme les autres, il y a les fidèles compagnons de route et les occasionnels. Commençons par les fidèles. Trois figures s’imposent, successivement trois Karl : Ristenpart, Forster et enfin Richter. Le quatrième, Böhm, auquel Fischer-Dieskau était très attaché (pour Mozart et Mahler), ne retint pas notre baryton pour son unique enregistrement de Bach, la Matthäus Passion, en 1962.

Karl Ristenpart appartenait à la génération précédente (né en 1900), et son approche de l’œuvre du Cantor relève de l’héritage conventionnel. Fils spirituel d’Hermann Scherchen, c’est en 1953 qu’il fonda, avec la complicité de Carl de Nys, son Orchestre de Chambre de la Sarre (alors sous mandat français), compagnon régulier de DFD entre 1949 et 52. Mais auparavant, Ristenpart avait dirigé plus de 70 cantates avec les trois formations du RIAS (Rundfunk im Amerikanischer Sektor), dont il avait été le premier chef. En 1950, bicentenaire de la disparition du Cantor, il donna une cantate par semaine à Berlin. Diffusées par de nombreux émetteurs (notamment de France et en Italie), elles participèrent à la notoriété, puis à la célébrité de notre chanteur. L’orchestre, valeureux, correspondait aux attentes de son temps, négligeant parfois les phrasés et articulations, mais on l’oublie dès que la voix fait son entrée.

Dietrich Fischer-Dieskau se lia à Karl Forster (5) dès son premier concert berlinois. C’est à Ste Edwige, où régnait le chef (prêtre) qu’il découvrit Fritz Wunderlich en Evangéliste. La relation au chef fut sans nuage et leur collaboration régulière s’échelonna de 1958 à 61. Même si les Berliner Philharmoniker sont plus sûrs, techniquement, on est encore dans l’esthétique qui prévalait alors.

C’est avec Karl Richter, son contemporain, lui aussi fils de pasteur, que DFD a le plus enregistré de musique de Bach, pendant près de vingt ans (1961-1979). Il accorde deux pages denses à sa collaboration avec un monsieur, « aux allures un peu empruntées d’un Allemand de la vieille école », collaboration qui s’élargit amplement jusque Brahms. Avec Edith Mathis et Peter Schreier, les enregistrements furent nombreux dans l’Herkulessaal de Munich. Sa conception, romantique, est plus proche de Mendelssohn et de Bruckner que de l’image que Leonhardt, Harnoncourt, Rifkin et autres nous ont transmise. On est en droit de s’interroger sur sa fidélité à ce chef et à sa direction robuste, voire lourde, souvent motorique, sans subtilité, à ces récitatifs empesés, malgré les voix, comme à ses choix esthétiques. J’ai en mémoire des libertés, que je jugeais scandaleuses, que s’accordait le chef dans un concert à Genève en 1966 ou 67. Alors que Fischer-Dieskau était certainement l’un des esprits les plus ouverts et curieux de son temps, comment a-t-il pu passer à côté de la révolution baroque qui se déroulait au même moment, d’autant que sa réflexion sur la traduction musicale du sens du texte anticipait le mouvement ? La même question se pose avec Ernst von Siemens, qui dirigeait la Deutsche Grammophon (donc Archiv), pleinement engagé dans cette extraordinaire aventure avec Karl Richter, qui a laissé le train passer.

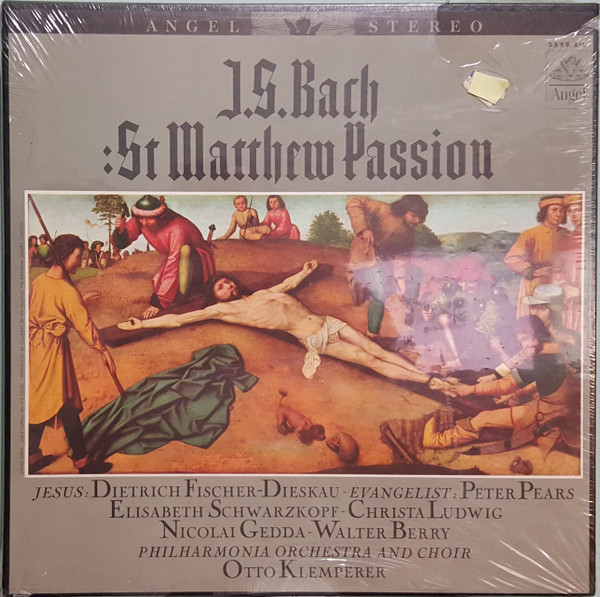

Côté solistes, nous retrouvons naturellement les familiers de Ristenpart, Forster et Richter. Edith Mathis figure au premier rang, suivie d’Anna Reynolds, mezzo, et Julia Hamari, alto. Les hommes ne sont pas en reste : trois ténors également maîtres de l’œuvre du Cantor : Helmut Krebs (avec Ristenpart), Ernst Haefliger et Peter Schreier (avec Richter). Les « occasionnels » furent le plus souvent exceptionnels : Fritz Lehmann fut le premier à programmer notre chanteur dans la Saint-Matthieu, en avril 49. Avec  Furtwängler, en 1954, nous avons un Christ lumineux, juvénile, poignant, pour, en 1961, avec Klemperer, atteindre au sublime, et en 72 (Karajan) l’épanouissement solaire.

Furtwängler, en 1954, nous avons un Christ lumineux, juvénile, poignant, pour, en 1961, avec Klemperer, atteindre au sublime, et en 72 (Karajan) l’épanouissement solaire.

Rares sont les chanteurs de son temps avec lesquels il n’a pas été distribué, et la lecture de la liste serait aussi surprenante que fastidieuse.

Avec sa première épouse, « Irmel », la violoncelliste Irmgard Poppen – mère de ses trois garçons, décédée tragiquement à la naissance de Manuel (1963) – il enregistre beaucoup, notamment quatre cantates profanes (Haendel, A. Scarlatti, Telemann, Bach), dont « Amore traditore » BWV 203. Il est vrai que, nièce d’un musicien réputé (7), elle aussi s’est nourrie de Bach, assurant la basse continue des cantates et passions, à Fribourg (direction Theodor Egel, Karl Erb en Evangéliste).

Toujours soucieux de progrès, alors que sa technique exceptionnelle, acquise précocement, aurait pu l’en dispenser, il n’aura de cesse d’élargir son répertoire, de l’approfondir, de se nourrir de tous les conseils de toutes les critiques pour avancer et tendre vers la perfection, même lorsque les premières altérations se feront jour. Leçon de style, d’intelligence expressive, d’humilité par rapport à l’œuvre, son art du discours, du phrasé, du souffle, son sens dramatique et sa large palette expressive susciteront bien des émules, et lui vaudront l’admiration de ses auditeurs. La lumière de sa voix, son timbre, ses couleurs, son articulation, n’ont rien perdu de leur émotion. Son incroyable culture, nourrie d’une insatiable curiosité, force l’admiration.

Prétendre à l’exhaustivité serait vain, d’autant que tous les fonds des radios ne sont pas encore taris. Malgré le soin mis à l’élaborer, le tableau des œuvres de Bach enregistrées par Dietrich Fischer-Dieskau n’est pas exempt de lacunes ou d’erreurs. Les sources sont parfois muettes, divergent aussi… Les dates correspondent ou au dernier jour de l’enregistrement, ou à la première publication du disque, faute de mieux. Les labels sont ceux de la source initiale, les rééditions sous d’autres appellations ont été fréquentes. Dressant « l’inventaire du plus important patrimoine discographique jamais réuni par un musicien », Piotr Kaminski (en annexe à Résonance, mémoires, de Dietrich Fischer-Dieskau dans sa traduction française de 1991) a commis quelques oublis, le plus souvent parce que les enregistrements attendaient alors une édition publique.

(1) Ainsi le nom de Bach n’apparaît qu’à la page 72 de la version française de son ouvrage le plus connu, « La légende du chant », publié par Flammarion.

(2) Le pasteur Petersen, qui présida à sa confirmation, de la même trempe que Martin Niemöller, relevait de l’ « Eglise confessante », opposée au nazisme.

(3) Traduction française, publiée sous le titre « Résonance, mémoires », par Pierre Belfond, en 1991. L’édition originale était sortie à Stuttgart en 1987. La biographie signée Hans A. Neunzig, rééditée en format de poche (Insel Verlag) en 1997, est une des sources complémentaires, en allemand.

(4) Il y croisera Marga Höffgen, qu’il retrouvera pour la Passion selon saint Matthieu, avec Furtwängler.

(5) Né quatre ans après Karl Ristenpart, en 1904, il accède à la prêtrise à Regensburg et étudie la musique et la composition à Munich. Son doctorat en poche, il regagne Regensburg comme maître de chapelle, avant de s’installer àBerlin où il exercera les mêmes fonctions à la cathédrale Sainte-Edwige. Il dirigera le célèbre chœur de 1934 à 1963.

(6) C’est à l’entracte d’une Saint-Matthieu donnée à Munich, le Vendredi-saint de 1956 que le chef succomba à une crise cardiaque.

(7) Hermann Poppen, musicien d’église, avait été Musikdirektor de l’Université d’Iena, avant celle d’Heildelberg, où, de 1919 à 1956, il dirigea la Bachgesellschaft. Le beau-père sera le premier employeur du chanteur (« de nombreux concerts s’ensuivirent, les Passions de Bach aussi bien que le Requiem allemand de Brahms »).

Quelques observations glanées au fil des pages sur les chanteurs qu’il côtoya dans Bach :

Helmut Krebs, rencontré chez Ristenpart, est présenté comme un « homme intelligent et d’une grande sensibilité musicale ».

Josef Greindl, « merveilleux collègue », « tint à me donner chez moi des leçons particulières de jeu scénique ».

Julius Patzak « un Evangéliste joliment pimenté d’un petit accent autrichien ».

Peter Pears : « son Evangéliste me fascinait par ses rubatos, guidés par le texte, mais toujours tributaires de la musique ».

Hermann Prey, le rival, de quatre ans son benjamin, malgré ses indéniables qualités, a le don d’agacer Dietrich Fischer-Dieskau car il lui « emboîte le pas d’une façon quasi automatique dans le choix des programmes, des accompagnateurs et des cycles de récitals ».

Fritz Wunderlich, rencontré à ses débuts, en 1956 à Ansbach (Das Lied von der Erde), sera l’Evangéliste de la Johannes Passion (1961). « Cette voix possédait un moelleux envoûtant » d’un « jeune homme à l’œil facétieux qui supportait les essais et les répétitions » imposés par Karl Forster, observe le chanteur, qui ajoute à son propos : « musicien dans le sang, il apprenait très vite les notes et l’interprétation » après avoir remarqué que « sa placidité nuisait un peu à son expression dramatique, mais garantissait à son organe un timbre sans faille ».