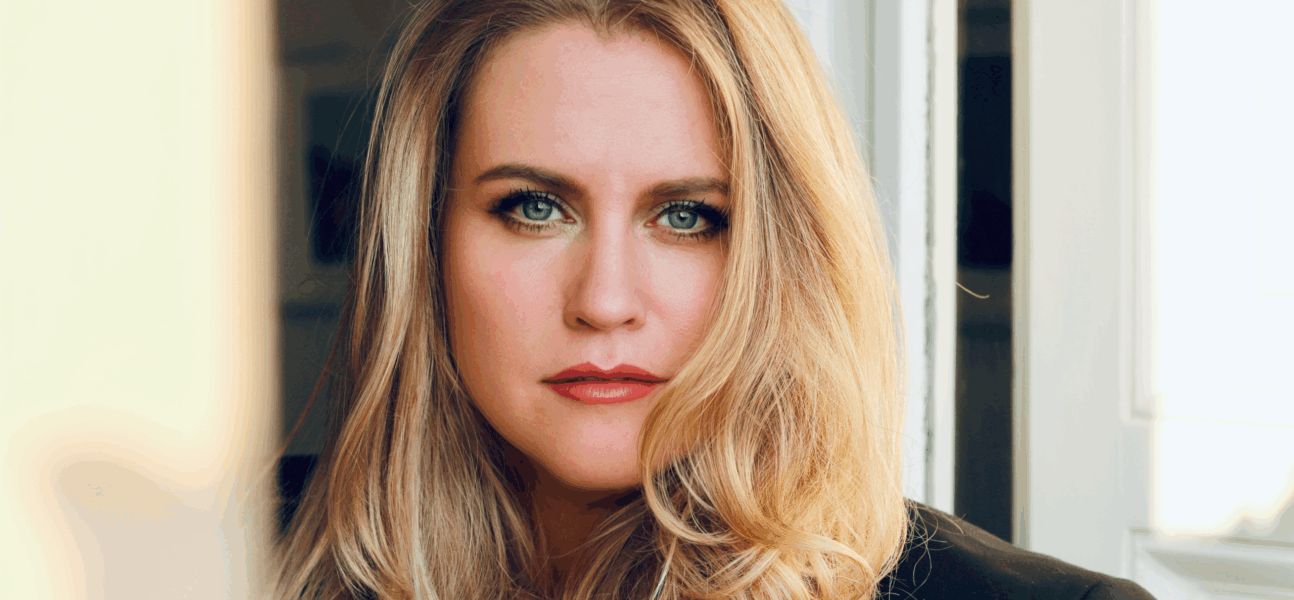

Entre deux représentations de Thaïs au Capitole de Toulouse, la soprano américaine se livre sur ses envies, ses projets et sa façon d’aborder de nouveaux personnages.

Vous avez commencé votre saison 2025-26 en chantant Thais, un rôle souvent considéré comme l’un des plus difficiles du répertoire. Avec l’expérience de cette production au Capitole de Toulouse, considérez-vous que cette réputation est méritée ?

C’est vraiment un défi. Mais en même temps, même si je sais que ça peut sembler arrogant, je me sens bien en chantant Thaïs. Vraiment. Je pense que ce rôle m’a beaucoup appris. J’ai dû encore perfectionner ma technique en l’étudiant, car dans ce rôle, il y a des passages qui demandent beaucoup de douceur, de délicatesse, et d’autres dans lesquels il faut se donner à fond. Cela nécessite à la fois beaucoup de densité dans le medium, et des aigus brillants. C’est à la fois très difficile et extrêmement instructif. Par ailleurs, ce qui est beau dans ce personnage, c’est sa sincérité, sa générosité, et le fait qu’avec l’autre personnage principal de l’œuvre, ils incarnent un contraste, deux pôles opposés de la vie. Athanaël apparaît au début comme un homme purement spirituel, qui ignore tout ce qui a trait au corps, tandis que Thaïs représente la dimension charnelle qui prend le pas sur l’esprit. Mais à la fin, ils échangent leur place, c’est comme le yin et le yang. C’est une évolution que la production souligne vraiment bien, une histoire complexe et magnifique, une musique sublime, très française, une langue très belle… Je ne pourrais pas en dire assez de bien ! J’avais parlé de ce rôle à Christophe Ghristi [le directeur du Capitole de Toulouse, NDRL] il y a quelques années. Nous étions assis côte à côte à un concert et je lui ai lancé : « Hé, pourquoi pas Thaïs ? » Et cinq ans après nous l’avons fait, c’est amusant ! Et même si la préparation a parfois été difficile, elle a amélioré mon chant. Bref, si c’était à refaire, je recommencerais sans hésiter, et j’aimerais encore chanter Thaïs des centaines de fois !

On dit souvent qu’il faut trois voix pour chanter Violetta dans La Traviata de Verdi, un autre personnage que vous avez incarné : le brio au premier acte, le lyrisme au deuxième, l’intensité dramatique au troisième acte. L’évolution de Thaïs se traduit, de la même façon, par une écriture vocale très changeante. Comment avez-vous travaillé sur ces aspects avec le chef et le metteur en scène ?

La comparaison entre Thaïs et Violetta est intéressante. Je pense qu’elles ont beaucoup de traits de caractère en commun. J’ai aussi été surprise de trouver des parallèles avec la Maréchale du Chevalier à la Rose de Strauss. Il s’agit, à chaque fois, d’une femme dont le pouvoir réside dans sa beauté, et qui comprend qu’elle va vieillir. La production s’empare de ces questions dans une atmosphère très symbolique et stylisée. Stefano Poda a vraiment créé un monde différent, très spirituel, avec beaucoup d’images fortes. D’une certaine manière, cela facilite le chant, car tout se passe comme au ralenti. Je suis très fière d’avoir participé à une production d’une telle richesse. De la même manière, avec Hervé Niquet, on a travaillé pour obtenir des sonorités très épurées, très « françaises », en évitant les portamenti, ou tous ces effets traditionnels où le chanteur résout l’accord avant l’orchestre. L’idée était de respecter le livret et la partition de Massenet avec rigueur. J’ajoute que dans une maison comme Toulouse, où il n’y a pas dix spectacles en même temps, tout le théâtre est concentré sur la production, et ça a vraiment rendu la préparation excellente.

Le roman d’Anatole France qui a inspiré Massenet contient une forte charge anticléricale, que l’on retrouve moins dans l’opéra. Est-ce que cet aspect a néanmoins inspiré votre interprétation ?

Absolument ! Je ne sais pas si l’on peut dire que Thaïs est un opéra anticlérical. Mais c’est certainement une œuvre anti-hypocrisie. C’est d’ailleurs probablement ce qui m’a le plus attirée au départ, en plus de la musique sublime de Jules Massenet — ce thème de l’acte II, un des plus beaux passages jamais composés, que je reprends dans le duo final, c’est extraordinaire !

Thaïs est présumée pécheresse, Athanaël est présumé saint. Mais à la fin de l’opéra, sa conversion à la spiritualité, à Dieu, au christianisme ici, est sincère. Et je dirais qu’elle « gagne », car même si elle meurt, elle meurt en extase, heureuse, en raison de cette sincérité. Alors qu’Athanaël, lui, échoue. Il cherche à revenir vers Thaïs, abandonne tout ce en quoi il croyait juste pour essayer de coucher avec elle, alors qu’elle est déjà ailleurs. Au fond, Thaïs, qui dit dès le début de l’opéra que le plaisir passe et que la douleur reste, a déjà une compréhension intime de la beauté et de la fragilité de la vie, même en dehors de toute spiritualité. Elle est adorée pour sa beauté, et elle sait que ce pouvoir ne durera pas (elle dit : « l’idole est fragile », « tout s’efface »). Athanaël est finalement le premier à lui suggérer qu’elle a une valeur au-delà de son corps, au-delà de son apparence. Il lui dit qu’elle doit revenir à Dieu, et elle aime cette idée de vie éternelle, à un moment où elle sent qu’elle va peut-être commencer à vieillir. Au fond, Thaïs se construit une identité, elle décide qu’elle a de la valeur, une individualité, elle développe une forme de paix intérieure et de respect pour elle-même. Et c’est à ce moment-là que l’homme à l’origine de tout ce cheminement finit par la trahir en la renvoyant de nouveau au statut d’objet de désir. C’est tragique, et poétique d’une certaine manière, comme si la beauté était plus forte que l’amour véritable, profond et désintéressé. C’est un message déconcertant et intéressant, qui place en son cœur le combat entre l’authenticité et l’hypocrisie. Comme Violetta, comme la Maréchale, Thaïs incarne peut-être la sincérité dans un monde rempli de faux-semblants.

C’est étrange de réaliser que le rôle de Thaïs a été interprété par plusieurs grandes sopranos américaines : outre la créatrice du rôle, Sybil Sanderson, on peut citer Carol Neblett, Beverly Sills et plus récemment Renée Fleming…

Vous avez raison, quel étrange phénomène ! Je dirais qu’il y a chez certains chanteurs américains une francophilie qui explique que nous puissions bien interpréter ce rôle. Une sorte de dévotion à la France, à sa langue. Apprendre que la première Thaïs était américaine m’a en tout cas soulagée. Je pense que tout cela a peut-être quelque chose à voir avec la taille de nos maisons d’opéra : aux Etats-Unis, elles sont très grandes, cela nous conduit à développer un chant opulent, une densité combinée à de la finesse qui vient bien à Thaïs. Puisque Thaïs est un rôle assez dramatique : il y a beaucoup de moments où l’orchestre est très puissant, où il faut planer au-dessus de lui sans avoir crier. Mais ce qui est fantastique à l’opéra, c’est qu’il y a de la place pour tout le monde, peu importe la provenance ou la nationalité. Chaque voix, si elle apprend à chanter de manière rigoureuse, tout en conservant ses propres caractéristiques, trouvera les rôles qui lui conviennent.

Je crois que vos premières amours musicales se trouvaient plutôt du côté du jazz et de la comédie musicale. Comment l’opéra est-il entré dans ce cadre ?

Eh bien, au risque de paraître un peu rude — ce n’est pas mon intention — je pense qu’il y a un degré de sophistication musicale moindre dans les comédies musicales de Broadway. Elles sont un peu comme de l’opéra « allégé ». Donc c’était une bonne manière de commencer quand j’étais jeune, quand je n’avais pas encore l’expérience ou peut-être la profondeur pour apprécier de la même manière des formes musicales plus complexes. Je me souviens que j’écoutais Oklahoma, Rodgers et Hammerstein, de la belle musique, mais conçue pour être légère et drôle. Puis je suis passée à des comédies musicales plus tristes, plus profondes, mais restant assez… bruyantes. Ensuite, j’ai traversé une phase, au début de mon amour pour l’opéra, où je pensais que d’aimer autre chose était une sorte de trahison. C’est un peu idiot, une idée de jeune fille idéaliste ! Mais je suis allée voir Sweeney Todd dans une maison d’opéra, et j’ai été stupéfaite. C’était tellement bien fait ! Et je me souviens avoir pensé : « OK, ce n’est pas parce qu’il y a des chefs d’œuvre dans le répertoire opératique qu’il n’y a pas des choses magnifiques ailleurs aussi. »

Je pense donc qu’il est important de garder l’esprit ouvert face à la musique. Et je constate qu’avec le temps, je me sens plus touchée par une plus grande variété de répertoires et de styles. Je commence à comprendre l’attrait de choses qui, au départ, ne m’intéressaient pas. Mais le fait est que j’ai été « happée » dès que j’ai commencé à écouter de l’opéra. Ma porte d’entrée se trouvait du côté de Charlotte Church et Josh Groban, une esthétique un peu cross-over. Je me disais : « Waouh, écoute tout ce vibrato ! Pourquoi cette voix semble-t-elle si grande et brillante ? » Puis j’ai écouté de vrais enregistrements de musique classique. Et malheureusement, l’un des premiers que j’ai empruntés à la bibliothèque était Siegfried. Et je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Ce n’est même pas beau ! » Disons que ce n’était pas un bon départ pour une novice (rires). Alors je suis allée voir mon professeur et je lui ai dit : « Pourquoi m’as-tu dit que l’opéra était si génial ? » Et elle m’a répondu : « Non, non, ne commence pas par Siegfried, ça viendra plus tard. »

Alors j’ai commencé à écouter plein de choses différentes. L’un des premiers morceaux que j’ai entendus était la « Méditation » de Thaïs, et je suis tombée amoureuse. C’est comme si ça mettait un son sur mon monde intérieur. Donc oui, je suis tombée amoureuse de l’opéra et ça a, dans un premier temps, mi mon amour pour le jazz et les comédies musicales à l’arrière-plan. Désormais, j’aime beaucoup toutes les intersections entre les différentes formes artistiques. Ces moments dans l’opéra qui ressemblent un peu à du théâtre musical. Par exemple, dans The Turn of the Screw de Britten, il y a une petite ariette de la gouvernante qui écrit une lettre, et c’est tellement beau. Certaines personnes disent : « Oh, ça ressemble à du Broadway » mais j’adore ce passage décalé et très accessible.

Actuellement, de nombreuses grandes institutions américaines, comme le Metropolitan Opera, accordent plus de place aux œuvres contemporaines, à la musique moderne, parfois à des opéras hybrides qui mélangent, d’une certaine manière, l’influence de la musique classique et du théâtre musical. Quel rôle devrait avoir, selon vous, la musique contemporaine sur les scènes aujourd’hui ?

Peut-être qu’à travers l’histoire, seul un certain pourcentage des œuvres composées sont devenues de véritables chefs-d’œuvre, des pièces historiques qui ont résisté à l’épreuve du temps. On pourrait croire, en entendant Le nozze di Figaro ou La Bohème, que ça correspond aux standards de tout ce qui a été écrit à cette époque. Et le fait que la plupart des compositions actuelles ne soient pas appelées à être rejouées souvent, on pourrait le voir comme une insulte à la création contemporaine. Mais je pense que la vérité, c’est que le génie a toujours été quelque chose de rare. Alors, peut-être que le fait que Verdi et Wagner soient nés la même année montre qu’il y avait une concentration particulière de génies à cette époque, mais il y a encore des génies aujourd’hui. C’est en tentant de nouvelles choses qu’on finit par découvrir des merveilles, il faut juste accepter que cela ne se produise pas facilement ni souvent. Chaque nouvel opéra qui se crée ne sera peut-être pas un immense succès qui traversera les siècles, mais continuer à créer est une démarche qui en vaut la peine, en gardant en tête que l’excellence est difficile à atteindre. Et parfois ça se produit : Dead Man Walking a été créé il y a plus de vingt ans, c’est un opéra très puissant, à la fois sur le plan musical et sur le plan théâtral, et il est encore beaucoup joué. C’est comme quand les gens disent : « les chanteurs étaient meilleurs avant », ou parlent d’un « âge d’or » du chant. Je ne pense pas que ce soit vrai, seulement, avec les enregistrements, nous avons à notre disposition les meilleurs chanteurs des sept dernières décennies.

Tout cela fait peser beaucoup de pression sur les gens qui créent, qui cherchent toujours à faire de l’inédit. Cet été, j’ai participé à un concert de l’Ukrainian Freedom Orchestra, et j’ai eu l’occasion d’assister à un concert d’œuvres d’Enescu, un compositeur que je connaissais mal. Je suis tombé sur une citation de lui, dans laquelle il disait qu’en tant que jeune compositeur, il avait décidé de privilégier l’esthétique, la beauté, peu importe qu’on lui reproche ensuite de ne pas être suffisamment progressiste ou de copier de grands maîtres du passé. Je trouve cette attitude noble, et courageuse : écrire la musique qu’il y au plus profond de soi, sans trop se soucier des commentaires.

Votre répertoire est d’ailleurs particulièrement éclectique, embrassant de nombreuses époques et écoles de chants. Comment la voix s’adapte à ces changements permanents ?

C’est quelque chose que je continue à découvrir chaque jour. Au fond, on n’a jamais que deux cordes vocales, non ? C’est la même voix, il faut justement légèrement adapter le style. Par exemple, dans Mozart, on n’a pas le droit à autant de rubato, alors que chez un compositeur comme Strauss, on peut s’en sortir en étant un peu moins exact, notamment le rôle d’Ariane, que je vais reprendre plusieurs fois au cours des saisons à venir. En revanche, Ariane a une tessiture assez grave, ce qui peut pénaliser si on enchaîne directement sur des rôles plus légers. Quand j’ai enchaîné des représentations d’Ariadne auf Naxos avec La Traviata, j’ai trouvé ça difficile, et j’ai dû ajuster ma technique. Aujourd’hui, je suis dans une autre énergie, où je comprends que tout s’influence mutuellement. C’est pour ça que Thaïs a été une expérience si précieuse : c’est un rôle qui ne supporte par les approximations, qui nécessite une concentration de chaque instant, mais qui fonctionne très bien si on fournit tous ces efforts. Dans certains passages, ça peut être tentant de se laisser aller, de se relâcher, et on glisse vers une technique moins rigoureuse. Ensuite, la voix paraît plus lourde, le vibrato plus large, et on se souvient qu’il ne faut pas chanter ça de façon trop ouverte.

Je pense que chanter dans différentes langues est un défi très stimulant et très excitant pour moi, tout comme varier les répertoires. Quand on fait le même exercice tous les jours, il perd en efficacité. Alors que si on varie — certains jours on court, d’autres on soulève des poids, d’autres on fait du yoga — on est censé changer régulièrement pour que le corps ne s’enferme pas dans un seul schéma. Je pense que le chant, c’est pareil : si on chante toujours le même compositeur, on renforce un seul groupe musculaire, et cela affecte aussi l’esprit et même la physiologie. Alors que si on chante une grande variété de répertoires, on pousse constamment la voix à rester en forme, avec une approche saine et une technique solide. Donc, d’une certaine manière, c’est un choix égoïste, car j’en retire beaucoup de bénéfices. C’est à la fois stimulant, mais aussi très amusant.

En dépit de cette variété de répertoires, est-ce qu’il y a des rôles ou des styles que vous n’avez pas encore abordés ?

J’aimerais vraiment chanter davantage de Bellini. C’est drôle, je n’ai fait que Norma, le plus grand rôle qui soit ! C’est vraiment l’un des plus beaux moments de ma carrière, et je me suis sentie bien en le faisant. Donc ce répertoire m’attire beaucoup. Comme je suis grande et blonde, les gens me disent : « Tu devrais chanter du Wagner. » Mais c’est un avis qui est basé sur mon apparence davantage que sur ma voix. A chaque fois que je chante du Wagner, je trouve que sa musique pousse à chanter de façon ouverte, ce qui peut être un peu dangereux. Le bel canto me semble plus sain pour ma voix.

Et j’adorerais chanter plus de Britten, c’est sûr. J’ai envie d’essayer Rossini, le Stabat Mater par exemple, ce serait vraiment génial. Une des premières fois où j’ai été mentionnée dans le New York Times, c’était parce qu’au concours du Met en 2010, j’ai chanté un air de Cosi fan Tutte et un air de Lohengrin. Et le critique a écrit : « Elle va devoir choisir. On ne peut pas faire Mozart et Wagner. » Et j’ai paniqué. Je me suis dit : « Oh non, vraiment ? » Je ne veux pas choisir. J’aime les deux ! Et je n’ai jamais choisi. C’est ça la clef. J’ai continué à chanter les deux compositeurs tout au long de ma carrière.

C’est probablement plus simple au début pour les théâtres de cataloguer les artistes selon un certain style. Mais beaucoup de chanteurs ont compris que c’était important de garder une forme de polyvalence. Dans les années 60 ou 70 à Vienne, Helen Donath ou Edita Gruberova passaient dans la même saison de rôles de Mozart à des emplois plus lourds. Ca les aidait à conserver une voix saine. Des gens comme Jonas Kaufmann ou Renée Fleming, dont j’admire énormément les parcours, ont également chanté énormément de choses différentes. Un compositeur comme Mozart, pour reprendre cet exemple, demande aussi des voix larges et puissantes. Mais je pense qu’une partie du problème est économique. J’ai entendu quelqu’un dire cette phrase horrible récemment, et je n’arrive pas à me la sortir de la tête. Il a dit : « Les chanteurs deviennent chers et mauvais très vite. » Et j’ai pensé : « Mon Dieu, quelle affreuse remarque. » Mais il y a peut-être du vrai. Mozart est un excellent tremplin pour de jeunes chanteurs. Quand une production de Mozart est montée, il y a souvent beaucoup de représentations. Je me souviens que Bryn Terfel m’a dit : « Fais du Mozart aussi longtemps que tu peux, parce qu’une fois que tu fais du Wagner, il n’y aura plus que quatre représentations ». Le théâtre ne peut généralement pas se permettre de faire huit représentations du Ring. Ils en font quatre. Tu ne touches que quatre cachets, alors que si tu fais du Mozart, tu en touches huit. D’un point de vue économique, distribuer des grands noms dans Mozart coûte donc plus cher aux salles. De mon côté, je vais continuer à chanter dans des productions de Don Giovanni aussi longtemps que je le peux. Mais je pense qu’en ce moment, c’est le seul Mozart qui reste dans mon calendrier.

En regardant vers l’avenir, quels projets vous enthousiasment dans les prochaines saisons ?

Eh bien, cette année 2025 a été très importante pour moi. Je fais deux grandes premières : Norma et Thaïs. Et le mois prochain, je chanterai Arabella de Strauss pour la première fois. Tous ces projets ont été très rapprochés, mais j’attends vraiment Arabella avec beaucoup d’impatience. J’ai eu la chance de rencontrer Otto Schenk personnellement environ un an avant sa mort. J’ai été à un déjeuner où il était présent, puis il m’a invité chez lui. J’ai passé plusieurs heures avec lui, nous avons parlé de Strauss, de la musique, de la vie. C’était l’une des expériences les plus profondes de ma vie. Il était passionnant. Et discuter de la caractérisation d’Arabella à ce moment-là… je ne savais même pas encore que j’allais faire sa mise en scène.

Donc, c’est fascinant d’avoir pu le rencontrer personnellement et maintenant de jouer sa production à New York, avec sa bienveillance et sa gentillesse en souvenirs. Nous avions continué à échanger quelques messages. Et quand tout a été confirmé pour Arabella, je lui ai envoyé: « Hé, je vais chanter ton Arabella au Met. » Et il n’a pas répondu. J’ai appris qu’il était décédé ce jour-là. Bref, c’est un projet que j’attends avec impatience. Mais le reste de la saison est aussi formidable. Je vais aussi découvrir de nouveaux endroits et je vais donner plusieurs concerts en Espagne, un pays où je n’ai pas beaucoup chanté jusqu’à présent. J’aimerais venir à Paris, mais ce serait probablement juste en tant que touriste, car je n’ai rien de prévu là-bas pour le moment. Alors que j’adore la France ! Ces deux mois à Toulouse ont été comme un rêve. Je faisais du vélo, je profitais des marchés, de la vie locale…