Après la Deuxième Guerre mondiale, l’extrême diversité des opéras de Massenet fut ramenée à une poignée de titres. C’est notamment tout le genre de la féerie qui fut escamoté, sans doute parce qu’il ne correspondait plus aux attentes du public. Esclarmonde, que l’Opéra de Paris n’a plus jamais repris depuis 1934, ne dut sa résurrection qu’à Joan Sutherland et Richard Bonynge, tandis que Cendrillon, qui connaît depuis vingt ans un regain de faveur, fut enregistré en 1979 par CBS pour offrir un rôle en or à Frederica von Stade. A chaque génération, un ténor français se laisse tenter par Le Jongleur de Notre-Dame, dont la Romance de la Sauge ravissait nos arrière-grand-mères. Hélas, Grisélidis n’a pas cette chance, malgré ses beautés, et Le Mage attend toujours sa recréation scénique.

Une pincée de surnaturel : Le Roi de Lahore, Le Mage

Le merveilleux fut d’abord associé à l’Orient, à travers deux œuvres conçues par Massenet pour l’Opéra de Paris. L’une fut un succès (Le Roi de Lahore, en 1877), l’autre un relatif échec (Le Mage, en 1891). Dans les deux cas, le surnaturel fait une irruption limitée au milieu d’un contexte guerrier.

Dans Le Roi de Lahore, le troisième acte se déroule au Paradis d’Indra. Après sa mort à la fin du deuxième acte, on retrouve le héros, Alim, dans l’au-delà : c’est l’occasion pour Massenet de changer de registre, après les intrigues politico-militaires. Dans cet acte en grande partie dansé, le compositeur a recours au timbre voilé mais chaleureux du saxophone, encore rare à l’opéra, pour symboliser l’éloignement de ce Paradis inaccessible aux vivants. Gérard Condé évoque à ce propos la « puissance d’émerveillement qui se dégage du spectacle et de la musique », la douceur enveloppante et la légèreté de l’orchestration ; « c’est, pourrait-on dire, le premier exemple de ‘musique planante’ ». Comme dans tout ballet d’opéra, on voit alterner les motifs capiteux et des rythmes piquants, avec un soupçon d’orientalisme justifié par le livret.

Le Mage se situe également dans une contrée lointaine, à une époque reculée. Le livret convoque toute une mythologie exotique. Varedha (mezzo), fille d’Amrou, grand-prêtre des « noirs Dévas », est elle-même prêtresse de la Djahi, déesse de l’amour – à qui est offert le divertissement dansé du quatrième acte. Elle est promise au général perse Zarâstra (ténor) ; celui-ci lui préfère Anahita (soprano, rôle que Sibyl Sanderson aurait dû reprendre à Bruxelles), reine captive qui l’aime en retour mais refuse de trahir ses compatriotes, les Touraniens. Exilé sur une montagne consacrée au dieu du feu, Zarâstra devient un mage vénéré : c’est Zarathoustra en personne, fondateur du zoroastrisme, et tout le début du troisième acte montre la foule adorant Ahoura-Mazda sous la conduite du Mage. Varedha vient le retrouver, mais en vain. En voyant son bien-aimé auprès d’Anahita, elle les maudit tous deux. Le couple est sur le point d’être dévoré par les flammes dans les ruines du temple de la Djahi, mais Zarâstra adresse une prière à Ahoura-Mazda et les amants peuvent s’échapper indemnes, tandis que Varedha expire.

La magie à grand spectacle : Esclarmonde, Cendrillon

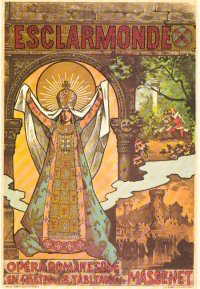

Ces deux opéras de Massenet furent tous deux créés à l’Opéra-Comique à dix années d’écart, avec dans les deux cas le même cahier des charges : en mettre plein la vue du public, la première d’Esclarmonde coïncidant avec l’ouverture de l’exposition universelle de 1889. A la fin de l’Acte I, les sortilèges de l’héroïne devaient se concrétiser par l’apparition au fond du décor d’images projetées par une lanterne magique, sur un disque de trois mètres de diamètre, figurant la lune. L’Opéra-Comique s’était assuré la collaboration du graphiste Eugène Grasset, qui allait devenir l’un des piliers de l’Art Nouveau. C’est lui qui dessina les sept scènes évoquant la chasse du chevalier Roland dans la forêt des Ardennes. Si Esclarmonde était présenté comme un « opéra romanesque », Cendrillon est ouvertement un « conte de fées d’après Perrault », qui fut présenté six mois après l’inauguration de la nouvelle Salle Favart, reconstruite après l’incendie de 1887 et désormais équipée des prestiges de la Fée Electricité. Selon les souvenirs de Massenet, « Albert Carré avait monté cet opéra, en créant une mise en scène aussi nouvelle que merveilleuse ! »

A l’origine d’Esclarmonde se trouve la rencontre de Massenet avec la chanteuse américaine Sibyl Sanderson. Celle-ci avait fasciné le compositeur en lui chantant un des deux airs de la Reine de la Nuit. C’est à son attention qu’il composa un opéra sur un livret inspiré de Partenopeus de Blois, vieux roman de chevalerie où le merveilleux joue un rôle central. Fille de l’empereur de Byzance, Esclarmonde doit rester voilée jusqu’à sa vingtième année, en attendant qu’un tournoi désigne le héros digne de l’épouser. Mais comme le temps paraît long à la belle, elle invoque les « esprits de l’air, esprits de l’onde » – l’air le plus célèbre de la partition, avec ses contre-ré – pour attirer le chevalier Roland sur une île (forcément) magique, où ils connaîtront une nuit passionnée. Après avoir émis quelques jolies notes suraiguës, dont un contre-sol en coulisses, la magicienne échappera grâce aux esprits au châtiment que l’Eglise réserve aux sorcières mais, sous la pression de voix souterraines émanant des puissances surnaturelles, elle devra jurer de renoncer à Roland pour lui épargner la mort. Grâce au happy end de rigueur, le beau chevalier gagnera le tournoi et pourra épouser celle dont il n’ignorait plus guère que le nom. A cette intrigue alambiquée correspond un symbolisme musical simple : à l’orchestre s’oppose l’orgue, comme à la magie s’oppose l’Eglise. Au motif du tournoi, véritable loterie matrimoniale, s’oppose celui des sortilèges grâce auxquels Esclarmonde s’offre des nuits d’ivresse. Les trilles se font tantôt démoniaques, tantôt féeriques. Plus encore que la magie, c’est la sensualité qui domine cet opéra, inspirant cette remarque à un critique de 1889 : « L’orchestre dans les sons brave l’honnêteté ; l’instrumentation de M. Massenet était déjà luxuriante, la voilà luxurieuse ».

Dans Esclarmonde, la magie s’exprime à travers les notes les plus aiguës. La remarque vaut aussi pour Cendrillon, où la fée évolue à des hauteurs stratosphériques. Cette œuvre permet en outre d’assister à la lutte de la colorature (la marraine) contre le contralto (la marâtre), des forces du bien contre les forces du mal ; à la fin, on assiste à un authentique trionfo della bontà quand Mme de la Haltière reconnaît Cendrillon comme sa fille. Après un long purgatoire, il est à nouveau permis d’admirer Cendrillon, avec son mélange de féérie et de réalisme, de spectaculaire et d’émotion.

Les « mystères » médiévaux : Amadis, Le Jongleur de Notre-Dame, Grisélidis

Déjà en 1885, avec Le Cid, l’issue du combat contre les Maures était réglée par l’apparition providentielle de saint Jacques en personne. Dans Le Jongleur de Notre-Dame, « miracle » créé en 1902, Massenet se livre à nouveau au merveilleux chrétien. Il y est beaucoup question d’une statue de la Vierge, sculptée et peinte par les moines de l’abbaye où Jean le Jongleur est entré dans les ordres, et cette même statue est au cœur du miracle final, qui baigne dans un climat de ferveur religieuse extrême. La Vierge peinte se met à briller, sourit et bénit le héros. « Et, se détachant des mains de la Vierge, l’auréole des bienheureux vient briller sur la tête de Jean ». Musicalement, un soudain accord souligné par des trompettes introduit un chœur de voix angéliques invisibles qui accompagne de ses Hosannah tout le déroulement du miracle ; deux anges sopranos se détachent bientôt du groupe des voix d’enfants pour chanter un Alléluia. Les indications scéniques basculent dans le surnaturel le plus complet : « Il neige des bleuets et des lis. Nuages d’encens. La Vierge commence à monter lentement au Ciel ; on la voit ensuite, entourée des Anges, au milieu du Paradis ». Et le jongleur meurt, en pleine extase, dans une bouffée de harpes et de trompettes, salué par l’Amen unanime des moines et des anges.

Donné en 1901, mais composé après Le Jongleur, Grisélidis se conclut sur un miracle très semblable, avec un peu moins de naïveté toutefois : le décor principal, l’oratoire du château de Saluces, inclut un triptyque contenant « une image sculptée de sainte Agnès tenant un agnelet blanc. Elle a sous les pieds une figure de pierre qui est celle du Diable ». Au troisième acte, Grisélidis découvre avec horreur que la statue a disparu, tout comme son propre enfant. Tandis que le marquis part chercher le petit Loys, muni d’un crucifix subitement métamorphosé en épée flamboyante, la dame reste au château pour prier sainte Agnès. « Eclair et violent coup de tonnerre. Toutes les lampes, tous les cierges de l’oratoire s’allument d’eux-mêmes à la fois. Au dehors toutes les cloches d’alentour d’elles-mêmes sonnent d’allégresse. L’oratoire étincelle et d’un coup le triptyque s’ouvre. La sainte est de nouveau présente, ayant seulement, au lieu de l’agnelet blanc qu’elle tenait près d’elle, l’enfant. Aux portes sont les gens du château, les femmes immobiles aux seuils, mains jointes, en extase ». Et de nouveau, les voix invisibles se font entendre, cette fois dans un Magnificat à huit voix (double chœur).

En dehors de ce prodige assez convenu, Grisélidis offre un autre élément surnaturel bien plus intéressant : la présence du Diable lui-même, mais il s’agit plutôt de merveilleux pour rire. On méconnaît souvent le comique de Massenet, veine qui marqua pourtant ses débuts (Don César de Bazan, 1877) comme l’un de ses tout derniers opéras (Panurge, 1913). Au lieu d’être tourmentée par son mari qui la met à l’épreuve, comme dans le conte, Grisélidis est ici victime des facéties d’un diable bouffon. « Sceptique voltairien, il joue les Don Alfonso à sa manière, et l’on remarquera que la musique qui l’accompagne est toujours néo-classique : musique des Lumières et du marivaudage, musique décalée par rapport au style médiéval qu’implique le contexte historique et par rapport au style moderne, sincère et passionné, de Grisélidis, du Marquis et d’Alain […] Dès son premier air, les bassons sautillent, le bois des archets frappe les cordes : c’est l’attirail fantastique des années 1830 d’autant plus plaisant qu’il n’effraie plus personne » (G. Condé). Ridicule lorsqu’il est surpris par son épouse Fiamina alors qu’il goûtait les délices du « célibat géographique », ce diable chante avec elle un rigodon. Le personnage devient plus menaçant dès qu’il invoque les puissances infernales, à travers une valse charmeuse. « Les effets subtils de percussions, de harpe, les alanguissements, le caractère méphistophélique cette fois des suggestions du Diable créent un climat enchanteur » (G. Condé). A l’invocation aux bois obscurs, aux blanches grèves, répondent les « voix de l’ombre », et le livret inclut alors un prodige maléfique : « Les Esprits évoqués apparaissent. Danse nocturne sous un ciel encore vaguement lunaire. Sous le souffle des Esprits dans tous les parterres la floraison des lys subitement s’incline et se fane et pendant la strophe suivante tout le jardin d’épanouit en une infinie floraison de roses ». Selon un symbolisme séculaire, la fidélité conjugale de la pure Grisélidis va ainsi être mise à l’épreuve et le décor même l’incitera à succomber à l’amour que lui inspire le berger Alain.

Amadis oppose également le lys à la rose. Ecrite en 1889-1890, remis sur le métier en 1909-1910, et conçue comme le testament musical du compositeur, l’œuvre dut attendre dix années après la mort de Massenet pour être finalement créé en 1922, et seulement ressuscité à Saint-Etienne en 1988. Le livret, digne de Maeterlinck, était l’œuvre de Jules Claretie, pourtant auteur des très naturalistes Navarraise et Thérèse. Comme pour Esclarmonde, le texte s’inspire d’un vieux roman de chevalerie, où le merveilleux tient une place primordiale. Le prologue – non pas chanté, mais parlé et mimé – montre la princesse Elisène en fuite avec ses deux jeunes fils. Avant de mourir d’épuisement près d’un arbre magique, elle reçoit la protection des fées qui l’habitent : celles-ci désignent à la princesse des pierres magiques où Merlin l’enchanteur a gravé des étoiles, pierres qui accompagneront toute leur vie les deux enfants, dont les fées deviennent les marraines (on reverra les fées au troisième acte, où elles tentent en vain de retenir le héros par leurs danses et leurs chants, tandis que la Fée principale déclame ses répliques avec le support de l’orchestre, en mélodrame). Vingt ans après, ignorant le lien fraternel qui les unit car ils ont grandi séparés, Amadis, chevalier du lys (mezzo), et Galaor, chevalier de la rose (baryton), sont tous deux épris de la princesse Floriane (soprano). Lors d’un duel, pour lequel son lys se change en épée, Amadis, « filleul des fées », blesse mortellement son rival, mais en reconnaissant la pierre magique au cou de son adversaire, il comprend qu’il vient de tuer son propre frère.

La partition d’Amadis fait preuve de debussysme avant la lettre, et le livret fait explicitement référence aux peintres pré-raphaélites anglais : « Du creux de l’arbre des fées, une créature immatérielle sort, toute vêtue de blanc, avec de longs cheveux d’or, un rayon lumineux à la main, telles ces visions que fixait Burne-Jones », puis « Un chevalier, visière baissée, revêtu d’une de ces armures idéales des chevaliers que Burne-Jones a si admirablement comprises, s’avance ». Massenet avait sans doute pu admirer l’un des chefs-d’œuvre d’Edward Burne-Jones, Le Roi Cophétua et la jeune mendiante (1884), présenté avec grand succès à Paris lors de l’exposition universelle de 1889. Et en mai 1894, alors qu’on donnait à l’Opéra-Comique Le Portrait de Manon, on put voir au Théâtre de l’Œuvre une Belle au bois dormant, féerie dramatique de Henry Bataille et Robert d’Humières, avec décors de Rochegrosse et costumes de Burne-Jones. Quant au lys dont Amadis ne se sépare jamais, c’était l’une des fleurs emblématiques de la génération décadente réunie autour d’Oscar Wilde. Qu’aurait pensé Wilde d’Amadis ? Il connaissait Massenet, mais ne l’appréciait guère. En 1897, Oscar Wilde assistaà une représentation de la vériste Sapho avec Georgette Leblanc, qui lui inspira ce commentaire : « La musique serpentait sans but, comme le fait d’ordinaire la musique de Massenet, avec quantité de fausses alarmes qui font espérer l’arrivée d’une vraie mélodie, et l’apparition incessante de thèmes qu’aucun développement ne vient jamais résoudre ». Les deux hommes avaient pourtant Salomé en commun, mais c’est une autre histoire…

Bibliographie

-

Gérard Condé, commentaire musical du Roi de Lahore, Avant-Scène Opéra n° 187.

-

Gérard Condé, commentaire musical d’Esclarmonde et de Grisélidis, Avant-Scène Opéra n° 148.

-

Pierre Enckell, « Partonopeus à Disneyland », Esclarmonde – Grisélidis, Avant-Scène Opéra n° 148.

-

Hugh Macdonald, « ‘Passez-vous donc du Diable, que Diable !’ » Esclarmonde – Grisélidis, Avant-Scène Opéra n° 148.

Sur scène

-

Cendrillon, Nancy, du 15 au 22 décembre 2019 (plus d’informations)

-

Cendrillon, Limoges, du 20 au 24 mars 2020 (plus d’informations)