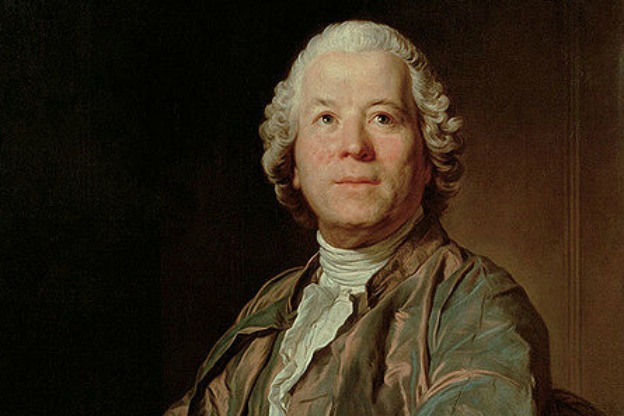

Si 2013 fut marqué par l’abondance des célébrations verdiennes et wagnériennes, 2014 prête peu d’attention à Christoph Willibald Gluck qui, ce 2 juillet, aurait eu 300 ans. Lorsque l’on sait que le compositeur d’Alceste fut l’instigateur d’une réforme qui bouleversa les codes de l’art lyrique, on est en droit de s’interroger. Pourquoi aujourd’hui une relative indifférence pour celui qu’en leur temps, Wagner et Berlioz encensèrent ? Enquête.

Quelques sonates et ballets exceptés, Christoph Willibald Gluck se consacra essentiellement à la composition d’opéras. Né le 2 juillet 1714 à Erasbach, au nord de Munich, ce fils d’un garde forestier dût s’enfuir de la maison familiale pour satisfaire sa vocation de musicien. Prague, Vienne puis Milan au service du comte Melzi… Là, sa rencontre avec le compositeur Giovanni Battista Samamartini (1700-1775) parachève sa formation et lui ouvre les portes des théâtres. Le succès de son premier dramma per musica, Artaserse, en 1741, entraine d’autres commandes. Vingt-un ans et à peu près autant d’opéras vont s’écouler avant qu’Orfeo ed Euridice ne vienne réformer définitivement le genre lyrique. Une vingtaine de partitions donc, que l’on peut ranger dans deux cases : d’une part, des opere serie, souvent inspirés des poèmes de Metastase, qui reproduisent ad nauseam les codes alors en vigueur; d’autre part des opéras-comiques sur des livrets en français importés de Paris par le comte Durazzo, son protecteur à Vienne. De tout cela, il ne reste aujourd’hui que peu de traces : une Clemenza di Tito (Naples, 1752) récemment enregistrée par Werner Ehrhardt, des Pélerins de La Mecque (Vienne, 1764) auxquels John Elliot Gardiner prêta une baguette curieuse au début des années 1990, plus quelques fragments dont l’essentiel figure au programme du récital discographique de Cecilia Bartoli en 2001. Cet album ne réitéra pas le succès de son homologue vivaldien. Moins d’exemplaires vendus et surtout, passé l’effet d’annonce, un relatif désintérêt. Non que la pétulante mezzo-soprano ait démérité mais, au contraire de Vivaldi, la Gluck Renaissance n’eut pas lieu. A ce pétard mouillé, deux explications. D’une part, le Gluck d’avant la réforme ne passionne pas les foules car il ne se démarque pas suffisamment de ses contemporains. D’autre part, à durée égale (66 minutes dans un cas, 67 dans l’autre), treize numéros composent le Vivaldi album quand huit suffisent au Gluck italian arias. Il y a chez l’italien une concision, une énergie mélodique que l’on ne trouve pas chez l’allemand. Nos temps zappeurs aiment cette vivacité. Si la grandeur tragique de la musique de Gluck sait aussi caresser l’oreille, sa séduction est moins immédiate. Les fameux « Che farò senza Euridice », « Ô malheureuse Iphigénie ! » ou encore le divin « O del mio dolce ardor », extrait de Paride ed Elena (1770), montrent que Gluck, lui aussi, sait trousser la mélodie. Mais là n’est pas son génie.

Son génie, Gluck le trouve dans ce qui donnera lieu à sa fameuse réforme, une volonté dramatique qui ne saurait se satisfaire de numéros, fussent-ils habilement assemblés. Le compositeur allemand est d’abord architecte qui, à une approche partielle, préfère une conception d’ensemble. Peintre, il serait fresquiste. Une fois la rencontre avec un librettiste capable de répondre à cette exigence, en l’occurrence Ranieri de’ Calzabigi (1714-1795), il pourra donner libre cours à l’expression de son art. Orfeo ed Euridice (Vienne, 1762) et plus encore Alceste (Vienne, 1767) posent les fondements de cette révolution qui dorénavant guidera son geste musical. Le souci de la continuité dramatique engendre de larges scènes posées en appui sur des piliers choraux où la musique ne veut obéir qu’au texte. Le problème est que l’inspiration, du poète comme du musicien, s’avère parfois inégale. Paride ed Elena, par exemple, qui avec Orfeo et Alceste forme la trilogie cazalbigienne, a pour unique argument la résistance d’Hélène aux avances de Paris. Sur cinq actes, il faut avouer que c’est maigrelet. N’en retenir cependant que les extraits les plus marquants revient à nier l’œuvre dans sa globalité. Mais, à l’inverse, choisir la version intégrale risque d’engendrer l’ennui tant ces blocs sculptés dans le marbre peuvent sembler immobiles s’ils ne sont animés par des interprètes capables de leur insuffler vie. Nous en avons fait l‘expérience à Paris dernièrement : que vaut Alceste si elle n’est chantée par une tragédienne de la trempe de Maria Callas ou de Véronique Gens ? Sur la scène du Chatelet, en 1999, dans la mise en scène hiératique de Bob Wilson, Anne Sofie von Otter, contrairement à Paul Groves, peinait à détourner le discours de sa sévérité marmoréenne.

Cet art de la déclamation est un des prérequis aux tragédies lyriques qui, après Paride ed Elena, constituent l’ultime tournant de la carrière de Gluck. Par l’entremise de l’attaché de l’ambassade française à Vienne, le compositeur part à la conquête de Paris, en adaptant en français Orfeo (1774) et Alceste (1776) puis en faisant œuvre de création originale. La querelle entre gluckistes et piccinistes qui s’ensuivit est aujourd’hui enterrée et ne saurait nuire, comme à l’époque, au musicien. Mais Armide (1777) ainsi que les deux Iphigénie – en Aulide (1774) et en Tauride (1779) – exigent une maîtrise de la diction française doublée d’une capacité d’expression dont peu de chanteurs peuvent se prévaloir. Faute d’artistes capables de les interpréter, ces ouvrages sont aujourd’hui rarement représentés.

Leur date de création est aussi paramètre à prendre en compte. Les années 1770 voient en Europe l’émergence d’un nouveau génie, auprès duquel aujourd’hui encore, nul ne saurait rivaliser : Wolgang Amadeus Mozart. Dans l’usage du langage dit classique, l’un dresse des colonnes et des chapiteaux, certes remarquables mais monolithiques, quand l’autre, toujours en mouvement, multiplie les audaces et invente de nouvelles formes. Deux années seulement séparent Iphigénie en Tauride d’Idomeneo (1781). Et même interprété par Régine Crespin, il n’y a pas photo !

Puis, pour porter l’estocade, alors qu’aujourd’hui le raz-de-marée baroque a modifié durablement le paysage musical, que le da capo est désormais réhabilité, que l’oreille n’aime rien tant que se délecter de vocalises enragées, que l’opera seria dicte de nouveau sa loi, comment ne pas bouder celui qui voulut en sonner le glas.

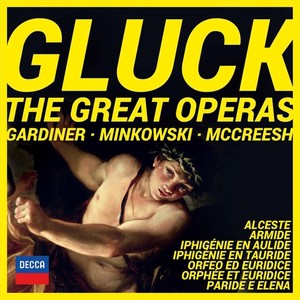

Parmi les quelques célébrations du 300e anniversaire de la naissance de Gluck, mentionnons le coffret proposé par le label Decca avec six versions intégrales de ses opéras les plus célèbres et en bonus, un CD d’enregistrements historiques et de raretés. Les trois extraits musicaux de cet article figurent dans ce coffret.

- Alceste (version de Paris, 1776). Anne Sofie von Otter (Alceste), Paul Groves (Admète), Dietrich Henschel (Grand Prêtre d’Apollon/Hercule), Yann Beuron (Evandre), Ludovic Tézier (Un Héraut/Apollon), Frédéric Caton (La voix de l’Oracle/Dieu infernal). Monteverdi Choir & English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner

- Armide. Mireille Delunsch (Armide), Charles Workman (Renaud), Laurent Naouri (Hidraot), Vincent Le Texier (Aronte), Ewa Podles (La Haine), Yann Beuron (Artémidore), Françoise Masset (Mélisse), Valérie Gabail (Une naiade), Brett Polegato (Ubalde), Nicole Heaston (Lucinde), Magdalena Kozená (Un plaisir), Nicole Heaston (Une bergère). Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

- Iphigénie en Aulide. Jose van Dam (Agamemnon), Anne Sofie von Otter (Clytemnestra), Lynne Dawson (Iphigenie), Bernard Deletré (Patrocle), John Aler (Achille), Gilles Cachemaille (Calchas), René Schirrer (Arcas), Guillemette Laurens (Diane), Ann Monoyios (First Greek Lady/Slave), Isabelle Eschenbrenner (Second Greek Lady). Monteverdi Choir & Orchestre de L’Opera de Lyon, John Eliot Gardiner

- Iphigénie en Tauride. Diana Montague(Iphigénie), Thomas Allen (Oreste), John Aler (Pylade), René Massis (Thoas), Nancy Argenta (Une prêtesse), Sophie Boulin (Une prêtesse), Colette Alliot-Lugaz (Diane), Danielle Borst (Une grecque), René Schirrer (Un scythe/Ministre de Thoas). Monteverdi Choir & Orchestre de L’Opéra de Lyon, John Eliot Gardiner

- Orfeo ed Euridice (version de Vienne, 1762). Derek Lee Ragin (Orfeo), Sylvia McNair (Euridice), Cyndia Sieden (Amor). English Baroque Soloists, Monteverdi Choir, John Eliot Gardiner

- Orphée et Eurydice (version de Paris, 1774). Richard Croft (Orphée), Mireille Delunsch (Eurydice), Marion Harousseau (L’Amour), Claire Delgardo-Boge (Une ombre heureuse). Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

- Paride ed Elena. Magdalena Kozena (Paride), Susan Gritton (Elena). Gabrielli Consort & Players, Paul McCreesh

- Historic Recordings & Rarities. [1] « Quel chiaro rio » [La Corona] (Cecilia Bartoli). [2] « Ah! non turbi il mio riposo » [Telemaco] (Andreas Scholl). [3] « Divinités du Styx » [Alceste] (Suzanne Danco). [4] « C’est un torrent impétueux » [La Rencontre imprévue] (Gérard Souzay). [5] « Bel inconnu » [La Rencontre imprévue] (Janet Baker). [6] « Je cherche à vous faire » [La Rencontre imprévue] (Janet Baker). [7] « O del mio dolce ardor » [Paride ed Elena] (Teresa Berganza). [8] « Se mai senti spirarti sul volto » [La Clemenza di Tito] (Magdalena Kozená). [9] « Cette nuit… O toi qui prolongeas mes jours » [Iphigénie en Tauride] (Régine Crespin). [10] « Misera, dove son… Ah! non son io » [Ezio] (Cecilia Bartoli). [11] « Viens, suis un époux qui t’adore » [Orphée et Eurydice] (Léopold Simoneau, Suzanne Danco). [12] « J’ai perdu mon Eurydice » [Orfeo ed Euridice] (Marilyn Horne). [13] « L’espoir renaît dans mon âme » [Orphée et Eurydice] (Juan Diego Flórez). [14] « Vieni, appaga il tuo consorte! » [Orfeo ed Euridice] (Marilyn Horne, Pilar Lorengar). [15] « Che puro ciel, che chiaro sol » [Orfeo ed Euridice]. [16] « Che farò senza Euridice? » [Orfeo ed Euridice] (Janet Baker). [17] « Che farò senza Euridice? » [Orfeo ed Euridice] (Kathleen Ferrier)