Quelques mois après un extraordinaire Stabat Mater de Pergolesi, Sandrine Piau nous offre trois exemples de sa curiosité universelle, une Passion de Haendel, un air de concert de Haydn et un récital avec orchestre, Clair-Obscur, où elle chante notamment Alban Berg ou Richard Strauss, un répertoire où on ne l’attend pas forcément… L’occasion d’aller un peu plus loin avec elle. Rencontre.

Dans tout ce confinement, j’ai bénéficié d’une coquetterie des calendriers, qui a voulu que j’aie fini d’enregistrer le disque Clair-Obscur le premier jour du premier confinement, et on a fait un vote à main levée pour savoir si on allait jusqu’au bout, parce qu’on était à Besançon, donc dans l’œil du cyclone, et que pour le deuxième confinement j’aie fini juste à temps un disque Haendel, qui est à paraître… À chaque fois, c’était juste à temps et le lendemain tout se refermait…

© Sandrine Expilly

Le hasard des parutions fait que vous avez trois disques qui sortent en même temps, Clair-Obscur donc, la Scène de Bérénice de Haydn incluse dans l’album L’Addio d’Il Giardino Armonico et Giovanni Antonini, et puis la Brockes-Passion de Haendel, où vous chantez la partie de la Fille de Sion, très importante et dramatique, sous la direction de Jonathan Cohen avec l’ensemble Arcangelo, C’est un tir groupé, qui montre votre éclectisme, votre curiosité tous azimuts, avec un extraordinaire éventail de styles musicaux et de couleurs vocales….

Je me souviens d’avoir dit à Didier Martin, qui est en somme mon mentor chez Alpha, que cette sortie simultanée de Clair-Obscur, où il y a entre autres des Lieder d’Alban Berg et de Richard Strauss, et de la Brockes-Passion, ce n’était pas forcément mal, parce que je me suis bâtie sur le baroque et certaines personnes ne renonceront jamais à l’image qu’elles se sont faite de moi, de même que certains ne renonceront jamais aux rôles stratosphériques de Patricia Petibon, puisque le public nous associe à certaines choses, – et c’est d’ailleurs un hommage puisque c’est là qu’on nous a aimées d’abord… Donc moi, c’était les haendeliennes vocalisantes, que sais-je… Or, avant de devenir chanteuse, quand j’étais harpiste, je n’écoutais que des musiques proches de ce Clair-Obscur, j’adorais l’Ecole de Vienne, la deuxième, je jouais beaucoup de contemporain, je ne connaissais absolument rien de rien au baroque jusqu’à ce que je rencontre Philippe Herreweghe, dans les chœurs d’abord, ensuite William Christie dans sa classe, puis en concert…. Donc j’ai vraiment tout appris de ce style, moi qui étais vraiment une instrumentiste moderne ! Et le fait que ces disques paraissent en même temps me réconcilie avec un spectre de ma personnalité qui a toujours existé, qui a été occulté durant toutes ces années par le succès du courant baroque, de tous ceux qui l’ont emmené, les Kuijken, Leonhard, Malgoire, Christie, et tant d’autres, ce courant qui m’a portée, moi aussi…

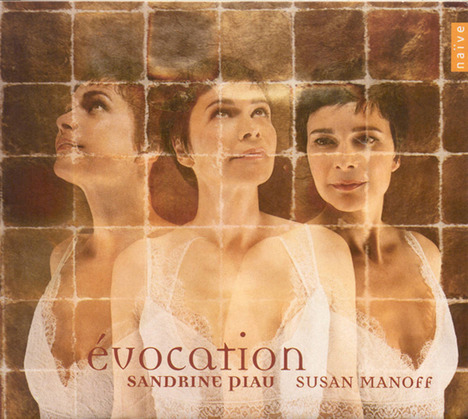

Mais Sandrine, cette ouverture vers la Mitteleuropa début de siècle n’est pas tout à fait une révélation pour nous : vous chantiez déjà Richard Strauss et Zemlinsky dans l’album Evocation, avec Susan Manoff au piano, chez Naïve en 2009…

Oui, et avec Susan Manoff aussi, nous avons fait le disque Chimère où je chante Debussy et Wolf. On accepte volontiers une chanteuse baroque qui fait de la mélodie avec piano, mais pour Clair-Obscur, j’aborde un répertoire plus capiteux avec orchestre, et je pense qu’on ne m’y attend pas. J’avais fait des récitals Haendel et Mozart avec orchestre…

Mais justement, de Mozart à Richard Strauss, c’est la voix royale et naturelle…

Exactement, Strauss, Britten…. C’est vrai que moi, j’ai un gros trou sur le bel canto…

Oui, j’ai vu quelque part que vous disiez ne rien comprendre à ce style…

Je le comprends musicalement bien sûr, ce n’est pas si difficile, mais je ne le comprends pas viscéralement. Vous savez, j’étais instrumentiste…. Je ne voudrais pas réduire le bel canto au côté ploum-ploum-ploum et à la voix considérée comme voce prima, la voix par-dessus tout, mais c’est un genre qui donne une responsabilité au chanteur que j’ai peut-être peur d’endosser. Et puis il faut avoir un type de voix, un ambitus, une vaillance….

Rossini, ç’aurait été possible, non ?

Oui, mais à l’époque où Rossini aurait été possible, j’avais un petit côté snob qui m’a empêchée de le faire. Et puis j’ai toujours été attirée par les choses tragiques ! Mais voilà, j’avais une voix légère qui faisait qu’on ne me poussait pas vers des choses mélancoliques ou dramatiques. Donc dès qu’on m’offrait des ouvertures dans cette gamme de sentiments, je me précipitais, et ce pouvait être par exemple Dialogues des Carmélites, même si on m’y donnait un rôle lumineux, toujours à cause de ma voix, mais tout de même c’était une musique qui me parlait davantage. Chez Rossini, il y avait des rôles qui m’auraient été accessibles, mais cette virtuosité-là ne me parlait pas. Alors qu’Haendel, oui. Haendel, c’est mon bel canto, il a écrit pour des chanteurs et des chanteuses, il connaissait les voix par cœur, et il y a ce mélange de très grande virtuosité et d’expression. Chez Vivaldi aussi, il y a des airs lents que je trouve plus beaux que les airs virtuoses, et chez l’un comme chez l’autre, même quand vous avez une voix peu capiteuse, pas très lourde, vous trouvez des airs sublimes. Quand vous chantez l’air de Cléopâtre ou l’air d’Alcina, voire une jeune première comme Almirena, qui a ce Lascia ch’io pianga dont tout le monde s’empare aujourd’hui, même si vous avez une voix légère, vous avez le droit de pleurer, d’avoir des émotions, d’arriver à une profondeur.

Vous assumez votre différence…

Je ne vois pas pourquoi on devrait faire comme dans les péplums où tous les hommes sont imberbes, où toutes les femmes ont des grands cheveux… Ce sont des stéréotypes. Les caractéristiques physiques, celles de la voix, ne sont pas forcément pas en accord avec ce qu’on ressent, avec ce qu’on est profondément. On peut avoir une voix légère et ne pas vouloir être cantonnée dans des rôles de jeunes femmes et de femmes légères. Même si je sais bien qu’une voix légère, surtout si on l’écoute sans image, a pour qualité première une espèce de lumière, de pureté, alors que si la voix est plus capiteuse on imagine naturellement un arrière-pays plus douloureux, riche d’expérience. Mais on sait, et on le sait particulièrement avec ce que l’on vit en ce moment, que la douleur et le drame ne sont pas l’apanage de la maturité, et qu’un jeune, donc une voix jeune, peut exprimer un éventail d’expressions dramatiques. L’un des avantages du baroque, c’est que, même si vous n’avez pas une voix lourde, vous y trouvez tous les ingrédients du drame et les airs les plus sublimes de tristesse…. Et voilà pourquoi je me suis lancée là-dedans ! Mais par ailleurs j’ai toujours été reliée avec le vingtième et aujourd’hui le vingt et unième siècle.

Alcina, mise en scène Pierre Audi © Bernd Ulhig

Une des plus belles choses que vous avez faites, à mon sens, c’est Alcina, dans la mise en scène, heureusement filmée, de Pierre Audi, et sous la direction de Christophe Rousset avec le sublime air Ah mio cor… Vous y aviez une robe éblouissante, vos cheveux étaient relevés, et vous y étiez grande tragédienne, par le jeu et par la voix…

J’ai toujours eu la chance d’avoir une voix caméléon. Si je chante les Leçons de Ténèbres de Couperin, je peux encore faire des sons très droits, très purs, même si je suis plus à l’aise maintenant, parce que ça fait quand même trente-cinq ans que je suis sur les routes, dans des sons plus ronds, plus capiteux, mais là je sors d’Il Primo Omicidio de Scarlatti, avec Philippe Jaroussky comme chef (on a fait un tournage de son premier concert) et je chantais une musique très très baroque, mais il est vrai qu’Alcina m’offrait vraiment un rôle de tragédienne. Les gens étaient étonnés et je leur répondais que, quand le répertoire est ouvert, ça permet d’ouvrir la voix ! Si l’on prend certaines voix plus intermédiaires, elles ne peuvent pas se réduire, alors que moi, je peux toujours allez vers un peu plus grand ! Pas l’infiniment grand, on est d’accord ! Mais Alcina, c’est un rôle qui intimement me convient mieux que Morgana, dans le même opéra. Remarquez que ces temps-ci, on me demande à nouveau davantage pour Morgana, alors qu’Alcina, après ce que j’ai vécu dans ma vie, me correspond mieux. Mais je me suis offert cette coquetterie de refaire Morgana, d’abord parce que Cecila Bartoli me le demandait, elle faisant Alcina, et que je trouvais ça intéressant, parce que ça symbolisait bien ce que je suis : toujours le cul entre deux chaises ! Vraiment l’entre-deux ! Je n’ai jamais pu, ni vocalement, ni physiquement abandonner un terrain pour un autre…

Mais ça n’est pas mal d’être sur tous les terrains…

Ça n’est pas mal, sauf si j’avais l’envie d’aller vers des rôles plus proches de moi…. Remarquez que c’est ambigu… Ce qui me plaît à l’opéra, c’est qu’on peut encore tricher sur la jeunesse. Je peux encore sauter sur un plateau, parce que j’ai la chance d’être un peu mince, comme ça… Je peux maintenir cet état un peu sans âge qu’on a sur scène, cette chose un peu magique, sauf quand c’est filmé évidemment… Le film, c’est la proximité et l’opéra, c’est la distance. Ce qui me plaît à l’opéra, c’est d’incarner un vieux quand on est jeune, un homme quand on est une femme, c’est cette liberté des faux-semblants. L’intéressant, ce n’est pas de faire du réalisme… Il y a d’autre endroits pour faire du réalisme. Remarquez qu’à l’occasion ça peut être intéressant de faire quelque chose de très réaliste, de choisir un casting qui soit de l’ordre du cinéma, des gens qui ont l’âge ou le physique du rôle. Mais ce qui est intéressant aussi et surtout, c’est de faire complètement le contraire, de créer quelque chose qui est selon moi l’ADN même de l’opéra, quelque chose d’irréaliste et qui fait rêver. On peut trouver cela ridicule, mais moi, j’aime bien ça, parce que ça ne définit pas les genres et que ça fait éclater toutes les cases. Enfin, je me suis dit que, jusqu’à la fin de ma carrière de chanteuse, il n’y aura probablement pas de vrai choix. Je vois certains collègues qui décident d’aller dans une certaine direction, dont la voix s’alourdit, et qui ne peuvent revenir en arrière. Moi, c’est moins tranché, donc je choisis de ne pas choisir, et peut-être que ça correspond à quelque chose dans ma psychologie. Je fonctionne comme ça. Je fais des échappées belles vers d’autres choses, mais je ne renonce pas à ce répertoire et à cette identité vocale sur lesquels je me suis construite, une espèce de lumière, de pureté… Et je me dis qu’à mon grand âge, la pureté, c’est un luxe, donc profitons-en !

Cosi fan tutte, Aix-en-Provence, Mise en scène Christophe Honoré ©DR

Est-ce que cet éclectisme n’est pas excellent pour la santé de la voix ? De cultiver toujours la clarté du timbre, tout en cherchant quelque chose de plus profond, de plus enraciné, en chantant Strauss ou Zemlinsky ?

Je ferais volontiers une analogie entre le chant et le sport. C’est toute la question du rapport au corps. Les va-et-vient, c’est quelque chose d’important. J’ai toujours à l’esprit l’image du funambule, qui oscille de droite à gauche, les bras écartés, mais qui garde son centre. Dans la vie comme dans le chant, le plus difficile, c’est de garder une ligne, de tracer un chemin qui vous soit propre, qu’il faut arriver à définir par rapport à soi-même. Il faut se mettre ses propres limites, et se dire ensuite que tout l’intérêt du jeu – parce qu’il faut prendre bien sûr tout cela comme un jeu dans le peu de temps qui nous est accordé –, ce sera de transgresser ses limites, d’aller un peu trop à gauche, un peu trop à droite, de risquer de tomber peut-être, mais de s’arrêter juste avant. Il est vrai que certains chanteurs ont une autre approche. Il y a tous les cas de figure… Il y a des chanteurs très prudents, ou plus fragiles, parce qu’il y a une part de chance, on est plus ou moins solide… Et puis il y en a d’autres qui foncent vers un rôle et qui se brûlent, qui vont au bout de leur rêve en sachant qu’ils vont y perdre une partie d’eux-mêmes, et c’est magnifique aussi…

C’est donc le physique qui est déterminant ?

Moi, je ne sais pas, c’est peut-être parce que j’ai fait un peu de danse, et un peu de gymnastique au sol, jusqu’à ce que mon professeur de harpe me dise « Si tu viens à chaque fois avec le bras bandé, ça va aller beaucoup moins bien… », mais j’ai toujours eu un rapport très proche à mon corps. Le corps ne ment pas. Un danseur peut avoir envie de faire tel type de danse, mais c’est son corps qui lui dira quel est celui qui lui convient. Certains corps fonctionneront en force, d’autres en souplesse. Lorsqu’on est danseur ou sportif, on est obligé d’être très humble par rapport au corps que la nature vous a donné. Quand vous êtes chanteur, vous pouvez vous permettre d’être un peu plus souple avec ces contraintes, mais finalement c’est beaucoup plus traître : si vous décidez de faire tel répertoire, et que votre voix n’y correspond en réalité pas du tout, vous allez vous brûler les ailes. C’est Icare.

Il faut accepter cette dichotomie. Il faut accepter que, dans notre métier, ce soit à cinquante pour cent le physique qui décide. Ensuite, il y a le mental évidemment, et ce qu’il y a de magnifique, c’est que par la magie de l’énergie, de l’envie, du désir, on peut décider de se tromper, d’aller un peu trop loin. Si on est prudent, et qu’on ne le fait pas constamment, on ne va pas payer le prix fort. Si un danseur se le permet, la sanction est immédiate. Nous, nous avons la chance de pouvoir nous autoriser à nous tromper…

Ariodante, Salzburg, mise en scène Cristof Loy ©DR

Il y a eu des rôles où vous avez eu l’impression de mettre votre voix en danger ?

Laissez-moi réfléchir… Oui, il y a eu Constanze, dans L’Enlèvement au Sérail. Là, j’ai vraiment été en difficulté. J’avais déjà abordé le rôle à Bordeaux, et ça s’était plutôt bien passé. Mais c’est un rôle un peu extrême pour moi, il y a tous ces airs qui s’enchainent, Martern aller Arten, Traurigkeit war mir zum Lose, etc. et puis il y a eu toutes ces chanteuses merveilleuses qui l’ont fait, avec des voix très lyriques, tous ces aigus… Bref, je suis arrivée à Münich, un peu en remplacement, je ne me souviens plus des metteurs en scène, c’était un tandem… j’ai un peu occulté tout cela… Ç’a été une horreur, on était dans des canapés, on ne pouvait pas bouger, il n’y avait pas de pause entre les deux airs, on était tous en difficulté. Il faut savoir qu’à l’opéra, on doit maîtriser totalement son rôle, parce que la mise en scène peut vous compliquer encore la vie, il faut avoir de la marge. Là, je n’en avais pas, et je n’étais pas bien. Et du coup, je n’ai jamais rechanté Constanze, à tort peut-être, et je ne suis pas retournée à Münich, sauf pour des concerts. Mais ça n’a pas laissé de trace, on ne s’abîme pas la voix en une seule production, il faut vraiment tirer sur la corde pour qu’il y ait des dégâts, additionner plusieurs productions à risques. Mais il y a la dimension psychologique.

Moi qui étais instrumentiste, je trouvais les chanteurs fragiles, et puis je suis devenue chanteuse et j’ai compris cette fragilité. Notre instrument est en nous, et quand quelqu’un vous dit « Tu es nulle », on le prend pour soi, alors qu’il faudrait séparer l’instrument de celui ou celle qu’on est. J’ai eu la chance d’avoir été instrumentiste, et donc de pouvoir créer cette distance. Si certains jours l’instrument est rebelle, ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise pente. On peut être moins bien pendant quinze jours ou trois semaines. Si ça tombe pendant une production, c’est dommage, mais il faut l’accepter.

Il y a évidemment une balance qui s’établit entre le physique et le mental…

Tout ce qu’on vit a une influence sur notre voix. C’est vrai aussi pour les instrumentistes, on peut entendre dans le son d’un violoniste qu’il traverse une période difficile. Si votre voix est impactée par un deuil, ou quelque chose qui vous arrive, c’est merveilleux, parce que votre voix se charge de tout ce que vous vivez, mais il faut en même temps contenir ce flux-là, parce qu’il peut vous emporter. Donc le travail sur soi-même est doublement important pour un chanteur. Quand j’ai commencé à chanter, j’ai trouvé que c’était beaucoup plus facile que de jouer de la harpe… Et objectivement, oui ! Il faut une dizaine ou une quinzaine d’années pour faire un instrumentiste, alors que si vous avez une voix un peu naturelle, vous arrivez très vite à chanter… Et c’est là que c’est compliqué, parce qu’il va falloir construire sur ce naturel. Si on ne s’attache pas à ce travail, c’est plus tard que tout deviendra difficile : on n’arrivera plus à faire un son, parce qu’on n’aura jamais rationalisé, jamais compris pourquoi on faisait les choses comme ceci ou comme cela. Une harpiste voit sa main et analyse son mouvement. Un chanteur qui aura accompli la même réflexion sur sa voix sera protégé au long de son parcours de tous les aléas.

Mélisande, Bruxelles, mise en scène Pierre Audi ©DR

Vous êtes une bûcheuse ?

Je crois très fort à la puissance du travail. On ne peut évidemment pas s’exercer six heures par jour comme un instrumentiste… Encore que je me souviens d’avoir travaillé Pelléas en Belgique, un jour où je ne répétais pas, pendant six heures d’affilée, à la table, en étudiant l’orchestration, pour essayer de trouver ce qui pourrait m’aider pour prendre un départ, et ainsi de suite. Ce travail vous protège. Après cela, si vous vous trouvez en face d’un abruti, c’est plus facile… (rires) Parce que ce sont des choses qui arrivent, de se trouver en face de quelqu’un qui n’a aucune idée de ce qui se passe dans l’opéra… On a tous connu des productions, où on se dit dès le premier jour que ça va être un long tunnel… Parfois, on a d’heureuses surprises (rires). Mais quand on est bien préparé dans son corps, dans sa tête, et qu’on sait plus ou moins ce qu’on voudra préserver quoi qu’il arrive face à un chef d’orchestre ou à un metteur en scène, on se sent plus solide. Il faut à la fois ne pas être un mur et sourire à toutes les propositions des autres, parce que c’est comme ça qu’on s’enrichit, et en même temps garder le noyau dur de ce qu’on est. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer, et c’est cette dualité-là qui est intéressante. Si vous n’êtes qu’une pâte à modeler, vous n’apportez rien, et si vous n’êtes que résistance, vous ne profitez d’aucune des richesses que vous apportent les autres, or notre métier n’est fait que de rencontres.

Comment définiriez-vous ce à quoi vous ne voulez absolument pas renoncer, ce qui est votre noyau dur ? Autrement dit, qu’est-ce qui est le plus vous en vous…

D’abord une certaine vocalité. Quand on prépare un rôle, indépendamment de toute mise en scène, c’est ce qui lui donnera sa couleur. Il est vrai qu’il y a des limites vocales à ne pas dépasser. Il m’est arrivé rarement d’avoir à refuser certains ornements dans Haendel. Sans doute que j’ai été très chanceuse et que c’étaient des gens très talentueux qui me les écrivaient. Il est de fait que je n’ai jamais eu à opposer vraiment un refus, mais il m’est parfois arrivé de me dire que, si la mise en scène était totalement vide, ou que les deux ou trois choses qu’on rajoutait à un air étaient complètement anecdotiques, il valait mieux ne pas bouger et laisser à la musique libre cours… J’ai beaucoup appris avec Pierre Audi. Lui ne vous abandonne jamais, chaque geste est chorégraphié et nécessaire. Il y a parfois des airs où il se passe très peu de choses, et Pierre va vous donner une indication, celle qui vous aidera. Mais si un air de dix minutes est beau et bien chanté, est-ce qu’il ne vaut pas mieux se contenter de l’immobilité, plutôt que d’ajouter des gestes inutiles ?

Comment est-ce qu’on aborde un personnage ?

Quand je prépare un rôle, je m’attache surtout à sa psychologie, et au caractère général de l’ouvrage. J’essaie de me faire une idée du personnage. Est-ce qu’un forte d’Alcina est un forte d’Almirena ? Non. Alcina peut déborder du cadre, et tout à coup on peut avoir un son un peu laid, un peu bizarre, parce que c’est une sorcière sans âge, et que sa séduction et sa jeunesse ne sont que des leurres. C’est avec des petites choses comme ça qu’on construit un personnage, on les garde en mémoire et on garde cet éclairage en soi. Un personnage tragique aura une manière particulière de pleurer ou d’exprimer sa douleur. La douleur est universelle, mais une reine ou une jeune première ne la manifesteront pas de la même façon. Comment va se comporter tel personnage ? Est-ce qu’il est pudique, est-ce qu’il est monstrueux, est-ce qu’il veut déborder sur tous les autres ? C’est comme cela que je crée une espèce de bulle qui préserve mon identité, mais il est vrai que je n’ai pas eu beaucoup à batailler. Si ! J’ai bataillé parfois contre l’ennui, mais même avec certaines mises en scène peu inventives, une fois qu’il y a les lumières, les décors, il y a parfois une sorte de miracle qui se produit, parce que la musique est là. Et si un chef prend des tempi qui ne vous conviennent pas, je pense qu’il ne faut pas se rebiffer dès le début, ni se confronter à lui, il faut se donner une chance, essayer de s’y adapter… Je suis souple, j’aime bien que les gens me proposent des choses et qu’ils me guident. Après, j’y arrive ou je n’y arrive pas, et on en discute ! (rires)

© Stephane de Sakutin

Vous connaissez sans doute cette interview de Callas par Jacques Bourgeois, où elle dit, un peu comme vous, qu’elle se demande d’abord qui est le personnage qu’elle va interpréter, est-ce que c’est une reine, et dès lors comment se tient-elle… Elle donne le sentiment d’aborder un rôle en dessinant une silhouette, et qu’ensuite la couleur de la voix advient naturellement…

Oui, elle, c’était très fort comme ça. Moi, on m’a demandé de jouer des petits Gavroche, mais il est vrai qu’on m’a rarement confié des personnages très capiteux, j’ai rarement joué des vamps ! Titania, par exemple, évolue, elle a des déhanchés, on a l’impression qu’elle ne touche pas le sol, c’est une espèce d’elfe. En revanche Alcina, c’est une espèce de reine qui tient tout son monde à la baguette, elle porte un corset, et puis le jour où elle s’ouvre à l’amour, elle perd toute sa force, parce que sa force était dans son carcan… Elle n’a rien à voir avec Cléopâtre… Je dois dire que j’aime bien ce côté un peu à l’américaine quand on prépare un rôle, de savoir à quoi physiquement ça va ressembler. On ne sait pas forcément à l’avance quelle tête auront les costumes… Si on sait qu’on sera à moitié dénudée, ça motive pour faire des abdominaux. Pour la Cléopatre des Hermann, j’étais très déshabillée, le nombril à l’air, et ça m’amusait beaucoup, ce côté physique, et ça oblige à faire du sport… Cette question de la relation avec le physique est pour moi très importante et très forte. Et puis parfois il faut arrêter de réfléchir, de se faire des nœuds avec le cerveau. On peut s’illusionner sur soi-même, sur ce qu’on peut faire, ou croit pouvoir faire, mais si on se met à l’écoute de son corps, les choses se remettent en place. Le corps ment rarement.

J’ai souvenir d’une interview où vous racontiez que vous aviez fait partie de la maitrise de Radio-France, ce qui vous avait amenée à chanter ou à figurer sur la scène de l’Opéra de Paris, et que d’emblée vous aviez tout aimé des coulisses, que vous vous rappeliez l’odeur de poussière de l’arrière-scène… Je raconte cela pour montrer que votre amour de la scène vient de loin. Cela dit, l’opéra, c’est une chose, mais il a aussi le récital, le Lied et la mélodie, qui me semblent tenir de plus en plus de place pour vous.

Oui, on a parlé beaucoup d’opéra, parce qu’on est partis sur la question du corps, et que de toute façon j’en ai fait énormément, mais ce que je veux dire, c’est que, curieusement, je suis bien plus attirée, et plus profondément, par le récital. Naturellement, on y a moins de marge de mouvement. Néanmoins, tout ce travail du corps et du rapport à soi-même y existe, et très exacerbé, mais là, vous êtes seul maître à bord, et vous avez plus facilement la possibilité de ne pas vous perdre. Quand vous êtes confrontée aux autres, c’est très beau, mais ça peut être dangereux parce que vous essayez d’être le reflet de ce qu’on attend de vous. Il peut y avoir plein d’éléments qui font que vous allez vous perdre.

En récital, surtout avec Suzan Manoff, avec laquelle on forme un vrai tandem, il n’y a pas de combat, c’est une vraie collaboration. Au théâtre, on bâtit sa force par le combat. Le théâtre, l’opéra, c’est une micro-société, avec tout ce que cela implique de jeux de pouvoir… Il y a les petits jeunes qui se font souvent empoisonner la vie, les stars auxquelles on n’ose pas toucher… C’est un reflet de la société avec toutes ses hiérarchies, et puis ça prend un temps fou, on crée quelque chose pendant deux mois, on est face à quelqu’un qui passe son temps à vous façonner…. Il faut avoir une espèce de résistance, un centre pour savoir qui l’on est.

Alors que le récital, c’est la liberté absolue de choisir son répertoire, de choisir les tempis qu’on veut… Le revers de la médaille, quand personne ne vous cadre, c’est qu’on se demande toujours si on a tort ou raison… Et du coup, c’est une autre forme de vertige, parce que la liberté absolue, c’est très compliqué aussi !

Dans le livret de Clair-Obscur, on peut lire un petit texte de vous, qui est assez étonnant, parce qu’il semble très différent de l’image qu’on se fait de vous. On vous imagine gaie et légère, peut-être à cause de la voix lumineuse que la nature vous a donnée, or vous écrivez ceci : « Mes proches connaissent cette obsession qui ne me quitte jamais totalement.

L’antagonisme entre lumière et obscurité, le clair-obscur… Il y a dans la musique des vestiges de peinture, des flashs d’ombre et de lumière, des envolées comme le geste suspendu du peintre. Car il est aussi question de couleurs, de nuances, de dégradés, de pointillisme… Telle une esquisse, la portée incarne cette liaison entre écriture et peinture, entre noir et blanc, immobilité et mouvement. Le clair-obscur, choc des couleurs absentes, rencontre impossible des contraires, symbolise pour moi la richesse de la musique qui, parée de mystère, crée des unions sans pareilles. »

Tous les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu’un d’extrêmement sombre. Naître pour mourir, en sachant qu’il n’y a rien après, voilà le postulat auquel nous sommes confrontés. Quand il arrive des catastrophes, je ne suis jamais étonnée de rien, parce que je vois toujours le verre à moitié vide. Mais toute ma vie, la musique a représenté pour moi la possibilité d’un envol. C’est ma façon de voler. Pas forcément d’échapper à la réalité. La réalité est là, par exemple celle de l’opéra, pas toujours rose, dont on parlait à l’instant. Non, non, c’est un texte qui me correspond tout-à-fait, je l’ai écrit en tandem avec ma fille, Léa Weber. Il explique très bien ce rapport visuel que j’ai aux choses, et ce rapport sombre que j’ai à la vie. Je suis un clown triste. De toutes façons les gens qui font rigoler tout le monde ont la plupart du temps un fond extrêmement sombre. Mais paradoxalement peut-être, cette vision désenchantée ou désespérée donne envie de rendre la vie belle et de s’en sortir…

Donc vous êtes chez vous quand vous chantez les Sieben frühe Lieder d’Alban Berg ou les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss, comme sur ce disque ?

Bien sûr ! C’est tout d’un coup réconcilier ma personnalité et ce que je chante. C’était vrai déjà dans Chimère, autre récital avec Suzan Manoff, où il y avait deux de mes mélodies préférées, Sanglots de Poulenc et Apollinaire, et As Imperceptibly as Grief, d’André Previn et Emily Dickinson, en plus de Lieder de Wolf ou Schumann. Avec Evocation et Après un Rêve, c’était une trilogie de la tristesse. Chimère, qu’est-ce que c’est ? C’est une chute. C’est un élan qui s’est brisé. Mais cet élan a eu lieu, et l’important c’est qu’il ait eu lieu, tant pis pour la chute ! Ça fait partie de mes obsessions. La chute est là, elle est inéluctable. Mais ce qu’il faut, c’est ne pas être empêché par la perspective de la chute, c’est faire quelque chose. Toute ma conception de la vie est là. Donc des rôles dramatiques, comme Alcina, ou la scène de Bérénice de Haydn que je viens d’enregistrer avec Giovanni Antonini, ce sont des choses qui correspondent à ma personnalité. Mais il se trouve que j’avais cette voix lumineuse, et je me suis dit que ce n’était pas forcément mal d’interpréter ou d’incarner une espèce de bonheur, la quintessence de cela étant Dialogues des Carmélites où je chantais la petite Constance, or je suis aux antipodes de ce personnage ! Je ne crois pas une seconde à rien de ce qu’elle est.

En fait, vous étiez faite pour chanter la première Prieure dans Dialogues des Carmélites…

(Rire) Celle qui meurt à la fin du première acte, oui, absolument, ç’aurait été carrément elle, ce n’était même pas Blanche ! Mais voilà la magie du faux-semblant : quand on joue et quand on chante, ce qui est intéressant, c’est de faire des personnages qui ne sont pas du tout vous-même. Et donc durant toutes ces années, j’ai interprété des personnages qui ne sont pas moi-même. Ou qui sont peut-être une partie de moi-même, parce qu’un clown triste a aussi une partie clown…

… C’est votre côté Gelsomina… Mais, en vous écoutant depuis un moment, j’ai le sentiment que vous dites en arrière-plan que vous avez été un peu prisonnière de votre voix…

Eh bien, quand même un peu… C’est-à-dire que j’ai essayé de respecter ce que ma voix m’indiquait, et je pense que je ne chanterais pas depuis trente-cinq ans maintenant, si je ne l’avais pas fait. J’en reviens toujours au respect de son corps : j’ai accepté la dichotomie entre d’un côté ce que je suis dans ma tête, ce que mes proches connaissent vraiment de moi, et de l’autre côté ce que mon corps et ma voix dégagent, ce que les gens ressentent de moi, parce que ça existe aussi, et ce que mon corps me dit de faire. Donc cette légèreté-là, elle existe quelque part, et peut-être que c’est cet équilibre qui me permet de ne pas être complètement au fond du trou ! Mon physique est plus léger que mon esprit ! Et il est vrai que, quand je n’allais pas bien, à vingt ans, je me précipitais pour aller bouger ou danser. Je me relevais par le physique. Le contraire est pour moi plus difficile. Il m’est arrivé d’avoir des accidents physiques, des problèmes de ligaments, et je constate que j’ai beaucoup de mal à me remettre quand le physique ne va pas. Je me suis construite sur une dichotomie, et là, avec ce répertoire Mitteleuropa, peut-être que je réconcilie tout ce qui me lie à ce que je suis, c’est-à-dire quelqu’un de sombre avec une part de lumière… Mais il y a tellement de gens qui sont comme ça, qui dégagent quelque chose de lumineux alors qu’ils sont très sombres. Et puis il y a ceux qui sont le contraire, qui ont des physiques torturés de tragédiens, et qui sont foncièrement sereins. Je trouve que c’est très fascinant, cette image qu’on peut se faire des gens, à l’opposé de ce qu’ils sont vraiment.

Le Songe d’une Nuit d’été à Aix, mis en scène par Robert Carsen (avec Lawrence Zazzo)©DR

Un de vos plus beaux disques, selon moi, c’est le récital d’airs de Mozart que vous avez fait avec Ivor Bolton et que vous avez intitulé Desperate Heroines… On est toujours dans le même mood…

On échange toujours beaucoup avec les maisons de disque à propos du titre…. Pour Clair-Obscur, c’était très précis dans mon esprit : je voulais construire un parcours allant du jour à la nuit, avec le côté menaçant de la nuit, mais aussi le côté menaçant du jour… Et Desperate Heroines faisait écho à mon tout premier récital Mozart chez Naïve où je balançais un répertoire pyrotechnique que je pouvais faire… Vingt ans plus tard, ou je ne sais plus combien d’années plus tard, je pouvais aborder d’autres héroïnes, un peu plus mûres, et en effet pour la plupart très désespérées. Il y avait des airs extraits de Lucio Silla ou de Mitridate, mais il y avait aussi Donna Anna ou Suzanna. Mozart a été pour moi une colonne vertébrale, j’ai aussi chanté Illia, Servilia, Konstanze, Pamina… Il y a là toute une palette de sentiments, mais aussi quelque chose de magique pour la voix, c’est comme un remède miracle. Si on peut chanter Mozart, c’est que la voix va plutôt bien. Je me suis même offert le luxe de chanter les airs de la Comtesse, Porgi, amor et Dove sono, sur le disque Magic Mozart avec Laurence Equilbey !

Justement, comment fait-on quand on chante depuis vingt-cinq ans…

…C’est plutôt trente-cinq qu’il faudrait dire…

…comment fait-on pour que la voix garde une santé, une fraicheur, une souplesse, un ambitus, qui vous permettent tant de répertoires différents en même temps…

Je pense qu’il y a là une vraie injustice. Certains chanteurs sont plus fragiles que d’autres, il y a tous les accidents de vie qu’on peut traverser. Les chanteuses traversent aussi des étapes hormonales, qui peuvent compliquer les choses…

Vous avez eu deux enfants, je crois…

Deux grands enfants, oui, qui en ce moment tournent en rond dans la maison… Mais je peux dire que ça n’a pas influé sur ma voix, j’ai repris mon poids d’origine… Il y a une injustice, il ne faut pas se leurrer, il y a une injustice génétique. La justice, c’est une invention de l’homme, on essaie de corriger l’injustice de la nature. La nature n’est pas bonne, elle tue les faibles et il y a des gens qui sont plus fragiles que d’autres. Pour ce qui est de la voix, on a plus de chances de la préserver si on fait attention que si on fait la fiesta du matin au soir.

Moi, j’ai été très chanceuse. Mais il faut se remettre en cause constamment, bien réfléchir à ce qu’on fait. Comme je n’ai plus de professeur, je m’oblige à chercher en moi le pourquoi du comment. Je le disais, il faut être ouvert à ce qu’on vous propose, mais pour ne pas se perdre il ne faut jamais adhérer à cent pour cent à qu’on vous dit. Il y a une part de vous-même qu’il faut absolument respecter. Et puis travailler… Ne jamais forcer la voix. Si vous travaillez vos muscles en souplesse ou en endurance, ce n’est pas pareil que si vous les travaillez en force.

Avec Suzan Manoff ©DR

Donc on choisit une voix, – ou elle vous choisit, peut-être. Moi, j’avais choisi la souplesse, je n’avais pas un physique pour être en force. Donc quand je vocalise, j’essaie toujours de partir de l’infiniment petit, des sons filés… Et puis j’ouvre, et je vois jusqu’où je peux développer, en allant vers la force. Mais pas le contraire. C’est-à-dire que si je n’arrive pas à chanter un passage piano, je n’arriverai jamais à chanter correctement fort. Et si je pars du fort et que je ne peux pas aller vers le piano, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. C’est ma méthode, mais une grande voix ne fonctionnera pas de la même façon, elle sera plus à l’aise dans du capiteux, et elle cherchera à apprivoiser quelque chose de plus suspendu.

Moi, je me suis construite sur les sons filés. Le son filé, c’est une sorte de liberté, c’est un lâcher-prise. A un moment donné, il n’y a plus de tension nulle part, il faut accepter qu’il y aura peut-être à un moment un trou dans la voix, que le son ne va pas sortir… Mais quand on y arrive, c’est physiquement euphorisant. J’ai eu la chance de ressentir ça et de pouvoir me bâtir sur ce point de bascule. Tant pis s’il y a un petit trou, tant pis si la voix s’arrête, parce que tout est tellement suspendu, comme dans les aigus de Pamina. Il ne faut absolument pas serrer… Ce lâcher-prise là m’a protégée de plein de choses, parce que ça revient à accepter l’échec, à accepter de tenter un son qui peut-être ne va pas tenir. Il m’est arrivé comme à tout le monde d’être un peu fatiguée, et alors on serre un peu le kiki, comme dirait l’autre, et on assure… Mais dans ma vie de chanteuse, j’essaie toujours de garder le souvenir de ce moment de liberté, de détente incroyable. Un son filé, quand on a bien fait le dosage de tous ces éléments minuscules, indicibles, on a l’impression qu’on s’échappe de son corps, qu’on n’est plus assujetti à son corps. Et alors c’est un véritable envol. Le son filé donne une impression d’apesanteur, c’est notre façon de voler. C’est une image que je garde toujours, même si je sais que le combat va être perdu.

Quand vous disiez ambitus, non, je n’ai pas gardé mon ambitus, je n’ai plus du tout les suraigus que j’avais quand j’étais jeune. Par contre, j’ai gardé une certaine pureté de voix, et puis j’ai beaucoup plus de grave, je peux faire des sol graves, des trucs que je ne pouvais pas faire du tout, j’ai gagné une quinte en bas, qui ne me sert pas forcément beaucoup dans mon métier…

Mais qui vous ressemble… Vous vous rapprochez de vous…

Exactement, au fil des années, je suis réconciliée avec le spectre général de ce que je suis, voilà ! Mon corps et mon esprit peuvent enfin être plus en cohérence. Il y avait cette dichotomie… Mais encore une fois, cette dichotomie était intéressante, parce que je me dis que quand on interprète un personnage sombre ou tourmenté, et qu’on rajoute de la douleur à la douleur, c’est de la redondance. Je crois qu’il vaut mieux ne pas appuyer le trait. Je trouve plus intéressant de ne pas aller dans l’évidence de la psychologie ou de la vocalité d’un rôle, de chercher un contrepoids. Quand un personnage se prend trop au sérieux, parce que c’est écrit comme ça, j’aime trouver sa part de souplesse. On en revient au balancier du funambule. Quand une musique semble lourde, il faut chercher la légèreté. Dans les Quatre derniers Lieder de Strauss, je me suis dit que je n’étais pas Renée Fleming, ce que je savais depuis longtemps, et qu’il fallait que j’aille vers quelque chose qui me ressemble intimement.

Et vous dites qu’Im Abendrot est l’une de vos mélodies préférées..

Oui, encore une chose qui n’est pas très gaie…

Et que le Rosenkavalier est l’un de vos opéras de chevet. Je sais que vous avez failli à deux reprises chanter Sophie, mais que ça ne s’est pas fait. Mais, puisque vous évoquiez la Comtesse des Noces, pourquoi pas la Maréchale ?

Je n’en sais rien. C’est un opéra dont j’ai fait mon deuil. Sophie, je n’ai plus l’âge, ni la voix. Mais la Maréchale, oui, pourquoi pas ? Est-ce qu’on me le proposerait maintenant ? On attend une voix plus capiteuse… Il faudrait un chef comme nos chefs baroques, qui disent que toute tradition est mauvaise et qu’il faut toujours réinventer… Qui sait ? Julien Chauvin a bien réussi à me convaincre que je pouvais chanter trois des Nuits d’Eté, et Jean-François Verdier jouait tellement piano avec l’orchestre Victor Hugo, que je me demandais si j’arriverais chanter aussi piano qu’eux… Alors la Maréchale, pourquoi pas ? Il faudrait que quelqu’un en ait envie… Nous dépendons toujours des envies des autres…