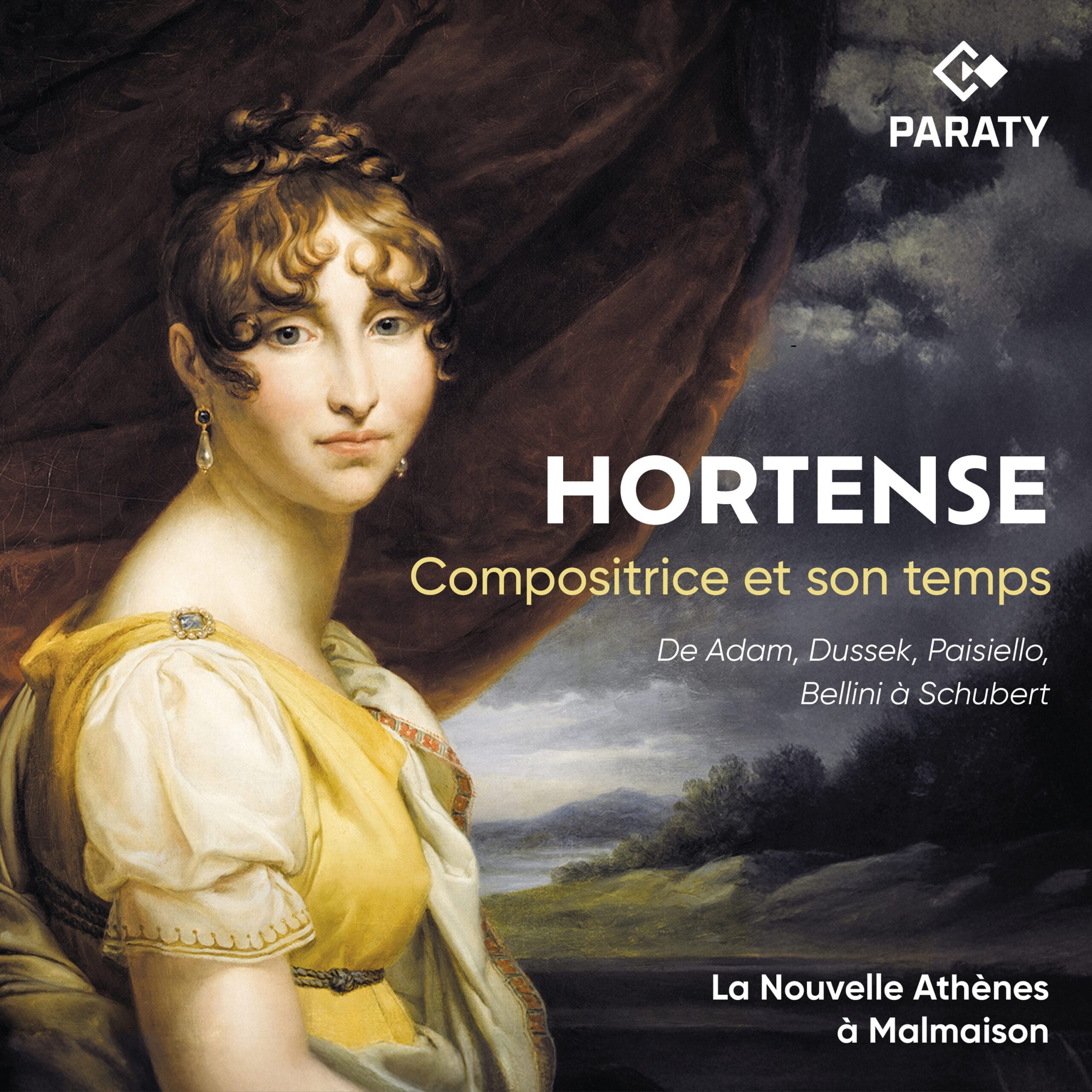

Il ne s’agit pas d’un opéra-comique de la fin du XVIIIe siècle, comme ce sous-titre pourrait le laisser supposer, mais d’une authentique découverte que cet enregistrement. Hortense, fille de l’impératrice Joséphine, vécut auprès d’elle, à Malmaison, avant de quitter le château pour rejoindre le trône de Hollande (elle avait épousé le frère cadet de l’Empereur, promu roi). Elle sera la mère du futur Napoléon III, comme du duc de Morny. Aussi séduisante qu’intelligente, c’était une fine musicienne qui avait eu Plantade pour maître de chant alors qu’elle était élève du pensionnat de Madame Campan. La romance, qu’elle chantait alors, lui était donc familière, et ses dons mélodiques la conduisirent à en écrire plus de 150, dont le catalogue fait encore défaut. Retirée à Malmaison en 1810, elle s’y consacre à la musique (le château compte alors sept piano-forte, des meilleurs facteurs français et viennois). La chute de l’Empire la contraint à l’exil à travers l’Europe, de la Bavière à la Suisse, où elle disparaîtra, sur les bords du lac de Constance. Les châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, associés à La Nouvelle Athènes, auxquels nous sommes redevables de cet enregistrement, ont annoncé leur saison prochaine, centrée sur le salon de Joséphine, où la voix, le piano et la musique de chambre ont toute leur place (1). Le choix d’instruments d’époque et d’artistes familiers de ce répertoire, pour une interprétation historiquement informée, s’avère des plus judicieux. Dans l’impossibilité de les citer tous, retenons les noms des chanteurs : la soprane Clara Hugo (dont les recherches musicologiques et pratiques sur le traité de Manuel Garcia attestent la connaissance du style, comme du genre), Coline Dutilleul, mezzo qui illustrera ce même répertoire le 22 novembre en Avignon, et le ténor Daniel Thomson, dont on oublie les origines australiennes tant notre langue lui est familière, sans oublier Arnaud Marzorati et ses amis des Lunaisiens, dans les deux dernières plages. Tous sont exemplaires de style, de technique, de diction et les couleurs expressives sont gratifiantes.

On pouvait redouter des œuvrettes mièvres, convenues, désuètes et d’une écriture simpliste, fleurant l’amateurisme si répandu alors. Il n’en est rien. Sans autre prétention que la séduction et l’émotion, aux cinq romances d’Hortense, sont associés d’autres extraits de concerts donnés au Festival de Pentecôte 2025. Ainsi, le programme, renouvelé, fait alterner les thèmes, les chanteurs et instrumentistes, jusqu’à la romance « La Mélancolie », qui réunit opportunément Les Lunaisiens, avant que « Partant pour la Syrie » conclue. (2)

On devine la vie affective, riche et tumultueuse d’Hortense, à l’écoute de « Peu connue, point troublée, moins connue, mieux aimée », qui reprend sa seconde devise. Le charme en est indéniable, les interprètes servant un texte palpitant, et une musique illustrative. Gatayès, fils naturel du Prince de Conti, protégé de Marat dont il fut témoin de l’assassinat, connut la célébrité à travers ses romances, comme de sa maîtrise de la guitare. « L’amant délaissé » est caractéristique du genre, qui fleure bon le salon qu’il soit d’Ancien régime ou du Directoire. Pour autant, la scène lyrique n’est jamais très loin. Quel apprenti chanteur n’a ressassé Nel cor più non mi sento ? Paisiello n’aurait pu imaginer l’incroyable succès de cette ariette (duo) de La Molinara (1788), dont Beethoven, comme Paganini, varièrent le thème. La lecture rafraichissante qui nous en est offerte, où la guitare romantique s’ajoute au pianoforte, assortie de variations vocales, réjouit l’auditeur. De Paër, l’ample Polonaise favorite, et de Bellini, l’ariette Ma rendi pur contento, confiées à un ténor stylé et un pianoforte complice, participent à la séduction de l’enregistrement.

Une authentique révélation que les romances de Sterkel, compositeur de sonates, symphonies et lieder. Tirées d’un recueil publié à Paris par Porro, elles ajoutent la flûte d’Alexis Kossenko à la voix et au piano carré, donnant envie de découvrir son œuvre, qu’appréciait le jeune Beethoven. C’est à lui que Schubert dédia en 1818 ses huit variations pour piano à quatre mains sur une romance d’Hortense de Beauharnais, ce qui atteste la diffusion internationale du genre comme la notoriété de la compositrice. Rare au concert comme au disque, c’est un bonheur que de l’écouter sur un instrument viennois contemporain, aux couleurs singulières, si différentes de celles de nos instruments modernes. Auparavant, de Louis Adam à Onslow, en n’oubliant pas la figure majeure d’Hélène de Montgeroult, le premier piano romantique aura été magistralement illustré, avec un charme indéniable. Connu pour sa musique de chambre, Onslow, plus jeune d’un an qu’Hortense, est représenté par trois des savoureuses Six pièces pour piano (éditées tardivement par Flaxland en 1864) que l’on qualifierait de schumaniennnes, bien que ne lui étant redevables d’aucune influence. Leur brièveté, la conduite des parties en font autant de petits bijoux.

Le texte de présentation, de grande qualité, est dû à Annelies Andries, musicologue à l’Université d’Utrecht, dont les recherches ont porté sur cette thématique, particulièrement. Seul regret : l’absence des textes chantés, quelle que soit la clarté de l’élocution des chanteurs. Merci à La Nouvelle Athènes pour ce patient travail de valorisation d’un répertoire aussi dédaigné qu’intéressant, qui ne manque jamais de séduction, en réunissant toutes les compétences pour un travail exemplaire de probité et d’engagement artistique. Aux couleurs savoureuses, un enregistrement en dehors des sentiers battus, réjouissant, charmeur, promis au succès, et dont attend la suite.

-

1. Programme détaillé sur chateau-malmaison.fr; réservations auprès de lanouvelleathenes.net 2. sur un texte de Laborde, intitulé Le Beau Dunois, composée en 1807 à Malmaison. Ce fut le chant de ralliement des bonapartistes, hymne officieux du Second empire.