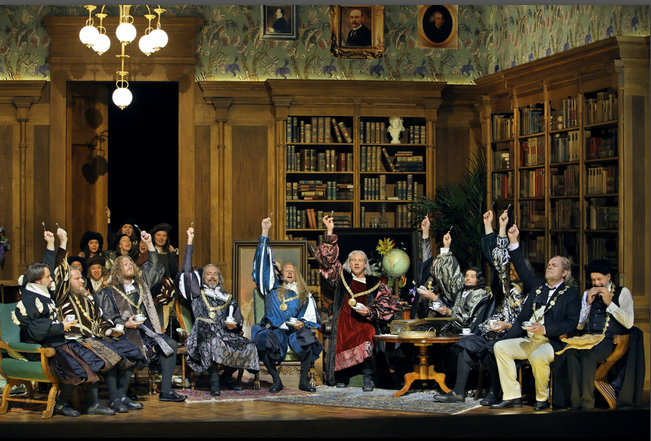

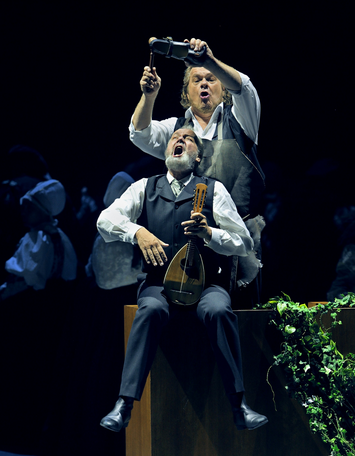

Barrie Kosky avait prévenu : faire appel à un metteur en scène juif pour Les Maîtres chanteurs de Nuremberg ne pouvait pas être une démarche innocente. Après la production montée en 2007 par Katharina Wagner, qui opposait classiques et modernes, conservateurs et avant-garde, le directeur du Komische Oper de Berlin choisit de s’appuyer sur la personnalité du compositeur et sur ses divers écrits nationalistes et antisémites. Du considérable travail de recherche historique accompli en collaboration avec son dramaturge, Ulrich Lenz, ressortent deux grands axes de lecture : Wagner s’identifiait à Sachs et Cosima était son Eva ; Beckmesser incarne toutes ses dégoûts musicaux, et notamment sa haine pour les artistes juifs (même si les « Welches » dont parle Sachs renvoient plutôt aux Français). Le marqueur de Nuremberg devient ici le chef d’orchestre Hermann Levi, qui dirigea notamment la création de Parsifal. Tout commence à la Villa Wahnfried, où Wagner règne en tyran, imposant ses caprices à ses domestiques (Magdalene, notamment), mais à aussi à son épouse et à son beau-père (Pogner devient logiquement Franz Liszt). Et soudain, les Wagner se mettent à proliférer : des enfants ayant les mêmes habits et la même pilosité que lui, et deux adultes, David et Walther, soit Richard W. à différents âges de sa vie. Wagner se revoit donc courtiser Cosima par l’intermédiaire de son double, ce qui efface la brève rivalité qui oppose normalement Sachs à Stolzing. Quant à Beckmesser-Levi, personnage ici toujours digne, il n’est admis chez les Wagner que pour être mieux exclu ensuite : lors du grand tumulte de la Saint-Jean, on le coiffe d’une tête caricaturale, tandis que gonfle un immense ballon représentant le même genre de faciès digne de la pire propagande du Troisième Reich. Le dernier acte se déroule dans le tribunal où eut lieu le procès de Nuremberg en 1946, mais les habitants de la ville sont tels que Dürer les a peints. Et Sachs-Wagner prononce seul, à la barre des accusés, son ultime discours sur l’art allemand, avant de se retourner pour diriger l’orchestre symphonique et le chœur qui interprètent les dernières mesures de l’opéra, l’art triomphant finalement de toutes les idéologies plus ou moins nauséabondes.

Evidemment, toute cette virtuosité, qui entrelace trois époques et superpose les niveaux d’interprétation, ne serait peut-être pas possible hors d’un festival où chaque spectateur est censé avoir été nourri de Wagner dès le berceau. Le résultat est néanmoins très réussi sur le plan esthétique, notamment grâce aux superbes costumes de Klaus Bruns.

© Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

La distribution réunie à Bayreuth est essentiellement composée d’habitués de leurs rôles respectifs, avec pourtant la surprise de trouver Anne Schwanewilms en Eva. Bien sûr, Cosima n’avait plus les 18 printemps d’Eva à l’époque choisie par cette mise en scène (1875), mais la soprano n’a malheureusement plus la pureté et la fermeté des aigus que l’on admirait encore chez elle il y a quelques années : les contours se sont faits plus flous, et la voix se dérobe un peu parfois. Face à elle, un Walther au timbre d’adolescent : Klaus Florian Vogt incarnait déjà le chevalier dans la précédente production à Bayreuth, et peut-être n’aurait-il pas été mauvais de changer de titulaire. Certes, la puissance sonore est bien là, mais ce chant sans relief, sans aspérité est d’autant plus gênant qu’on a l’impression que Walther a la voix de David. Daniel Behle offre d’ailleurs une voix presque plus riche de couleurs… Beckmesser ici même en 2007, Michael Volle est cette fois Sachs, comme il le fut à Salzbourg en 2013 : l’adéquation de la voix au rôle est totale, et le personnage est magistralement incarné, notamment grâce à la direction d’acteur affûtée de Barrie Kosky. Martin Johannes Kränzle, à qui l’on a fait la tête du véritable Hermann Levi, est un Beckmesser qui multiplie les intonations sarcastiques au premier acte mais que la suite des événements ne rend jamais ridicule, et qui préserve toute son intégrité vocale jusqu’au bout, même lorsqu’il est hué et chassé par les Nurembergeois. Günther Groissböck est l’un des piliers du festival, où il incarne chaque année plusieurs personnages, ce que justifie amplement sa magnifique voix de basse, même si Pogner n’est sans doute pas le rôle le plus exposé. Wiebke Lehmkuhl est une Magdalene à la voix ample et sonore, mais Daniel Schmutzard manque, lui, un peu de puissance en Kothner. Outre la jolie brochette des maîtres, aux timbres et aux physiques délicieusement variés, il convient de saluer la prestation du Chœur du festival, acteurs autant que chanteurs dans ce spectacle.

Quant à Philippe Jordan, il semble que « l’entraînement » permis par les représentations parisiennes de la saison dernière ait porté ses fruits : il dirige la partition avec la même rigueur, mais avec plus de délié, et la musique respire cette fois avec plus de naturel, jusque dans des détails d’orchestration que l’on remarque ici et là, notamment chez les bois.

Il n’est donc pas interdit d’espérer que les reprises des années à venir apporteront quelques modifications bénéfiques à la distribution de ce spectacle à la fois beau et intelligent, plein d’humour mais exempt des provocations de potache qui gâchaient parfois la précédente production.