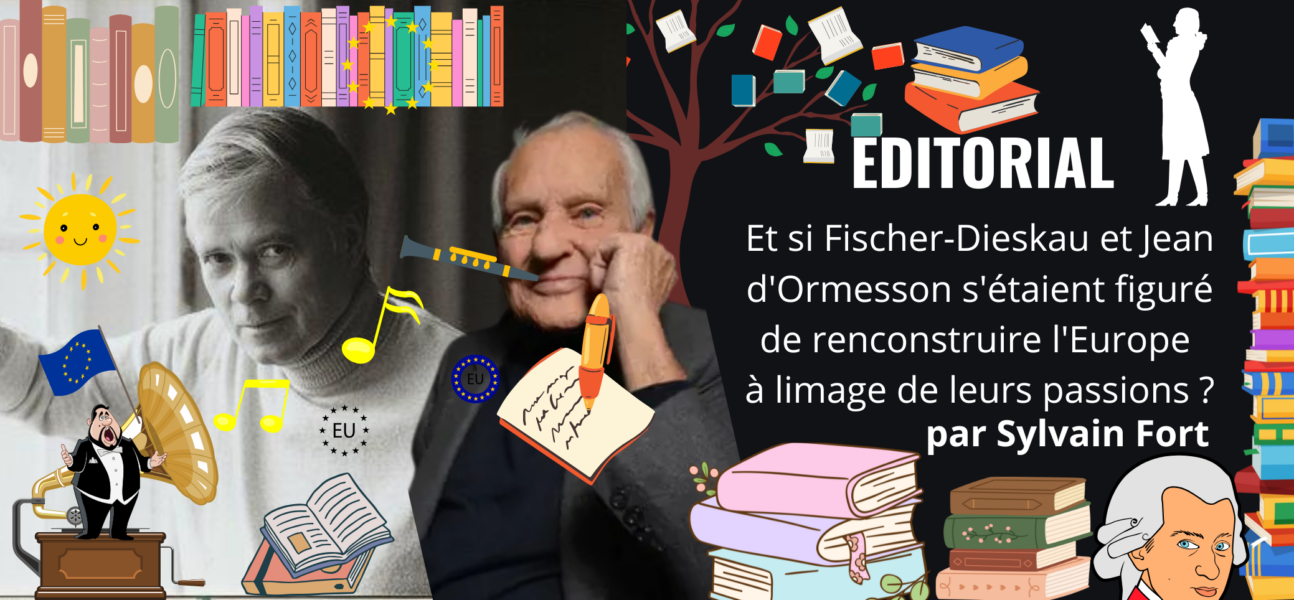

Pendant que Forum Opéra, en bonne gazette lyrique, s’affairait à rendre hommage à Dietrich Fischer-Dieskau à l’occasion de son centenaire, les gazettes littéraires françaises célébraient un autre centenaire, celui de Jean d’Ormesson. Le petit Dieter était né le 28 mai 1925 à Berlin, le petit Jean à Paris, quinze jours plus tard (le 16 juin). Rien ne semble rapprocher le baryton berlinois tout d’austérité, violemment timide, explorateur inlassable des ombres du romantisme allemand, et l’écrivain français, type même de la fringance mondaine, touche-à-tout, répandu, ne jurant que par le plein soleil des îles grecques ou les couleurs de Venise. Rien, sauf leur date de naissance les faisant exacts contemporains.

Contemporains d’un siècle qui jeta l’Allemand dans les jeunesses hitlériennes et les camps de prisonniers, et fit du bruit des bottes nazies sur le pavé le paysage sonore du jeune adolescent parisien. Tous deux, épris seulement de livres et de musique, virent des générations – celle de leurs grands-parents, de leurs parents, et la leur même ! – concourir, à Berlin comme à Vichy, à l’abolition de l’intelligence, au saccage volontaire de toute dignité humaine, à l’élimination physique de tout ce qui l’incarnait. Tous deux eurent vingt ans dans une Europe en ruines. L’un n’avait que sa voix, l’autre n’avait que sa plume. L’un laborieux, encyclopédique, l’autre, flâneur, dilettante. L’un, vestale de l’art allemand, l’autre, amoureux fou de ce que nous devons à la lumière méditerranéenne. L’un comme l’autre alors se donnèrent, chacun dans ses termes, une commune mission : faire chanter la moindre fibre de cet héritage imposant qu’on appelle civilisation, et qui sous leurs yeux avait failli périr. Ils ne choisirent ni l’un ni l’autre l’engagement politique. Ils choisirent plutôt de laisser libre cours à leur rêverie, et de s’y laisser guider par des anges tutélaires qui avaient nom Schubert, Schumann, Brahms, Stendhal, Chateaubriand, Proust. Avec en commun, ce dieu partagé : Bach.

Ils se jetèrent la tête la première dans ces univers où la conscience trouve son aliment, où l’amour se donne un sens, où l’altérité cesse d’être hostile pour devenir conciliante et même désirable. En Jean d’Ormesson on vit revivre un visage de la culture française qu’on avait enseveli sous le fatras idéologique et que le monde de l’après-guerre allait lui aussi démonétiser – celui de la conversation, du gai savoir, de l’écriture comme viatique, non comme arme. Il écrivit d’abord des romans, puis très vite des considérations morales habillées de récits, qui faisaient ricaner les modernistes, mais qui parlaient directement à des lecteurs aimant sentir que le fil ne s’était pas rompu qui allait de Montaigne à La Bruyère, de Saint-Simon à Larbaud. Avec Fischer-Dieskau, plus international parce que la musique franchit mieux les frontières, on vit que l’hydre du national-socialisme aurait pu faire taire définitivement les voix ténues du lied, éteindre les paysages où dansent les personnages du Knaben Wunderhorn, effacer à jamais un monde germanique dont soudain étaient ravivées les plus belles couleurs, nettoyées du sang et des larmes où ils n’étaient pour rien. De Venise aux forêts allemandes, de Baudelaire ou Aragon à Heine et Celan, c’est toute une Europe qui se reconstituait, d’Athènes à Jérusalem en passant par Heidelberg, tout un monde d’avant qui ne périrait pas, et dont la saveur nous était offerte comme neuve.

On peut ne pas aimer Fischer-Dieskau, comme on peut ne pas aimer d’Ormesson. Chacun a ses idiosyncrasies qui parfois dissuadent. On ne peut pas en revanche ne pas reconnaître qu’ils furent, chacun à sa manière, mais tous les deux au prix d’un travail de chaque instant, les artisans d’un lien retrouvé avec un passé laminé par la barbarie et les bombes. S’ils s’étaient rencontrés, l’un (qui parlait français) aurait trouvé l’autre d’abord un peu trop léger et pétillant pour être sérieux ; l’autre (qui parlait allemand) aurait trouvé le premier un peu trop grave pour être intéressant. Puis la conversation se serait établie. Leurs souvenirs se seraient croisés, année par année, vies parallèles à la Plutarque. Leur histoire leur serait apparue commune, leurs préoccupations, partagées et leur travail, au fond, animé par une même angoisse – celle de l’apocalypse d’hier, et celle de demain. Contre les cavaliers de cette apocalypse, ils auront été les conjurés de l’humanité.