Maria Callas tira Il turco in Italia des tiroirs de l’oubli en 1950 à Rome, entre des représentations d’Aida au Teatro Costanzi et une version de concert de Parsifal à l’Auditorium de la RAI. L’enregistrement qui suivit, le premier d’une courte discographie, date de 1954. Depuis, l’œuvre s’est installée dans le paysage lyrique. Pour autant, les titulaires emblématiques du rôle de Fiorilla ne se bousculent pas au portillon de la postérité.

C’est sans rivale ou presque – Mariella Devia, Olga Peretyatko – que Cecilia Bartoli mène depuis un quart de siècle son petit monde rossinien à l’œil, forcément aguicheur, et à la voix, ébouriffante de virtuosité. Peut-on défier le passage des ans éternellement comme le chante Thaïs ? Répondre par l’affirmative serait faire preuve d’un négationnisme que s’autorisent seuls aujourd’hui certains de nos hommes politiques. Mais la Bartoli possède l’abattage suffisant pour continuer de surmonter la plupart des pièges d’une écriture entre toutes accidentée, dût-elle faire l’économie de quelques effets et écourter sa dernière aria, le redoutable « Squallida veste e bruna » (que Callas ne chantait pas, contre sa volonté sans doute – l’époque s’autorisait avec les partitions des libertés auxquelles, Dieu merci, nous avons aujourd’hui presque renoncé). Demeurent la technique, seule garante de l’agilité consubstantielle aux finauderies de l’épouse légère, et l’esprit, mutin, malicieux, non dépourvu de la dose d’autodérision indispensable à un personnage dont la maturité assumée participe à la caractérisation. Le second degré est une des clés d’il Turco in Italia, vanté lors de sa redécouverte au XXe siècle comme une préfiguration du théâtre pirandellien.

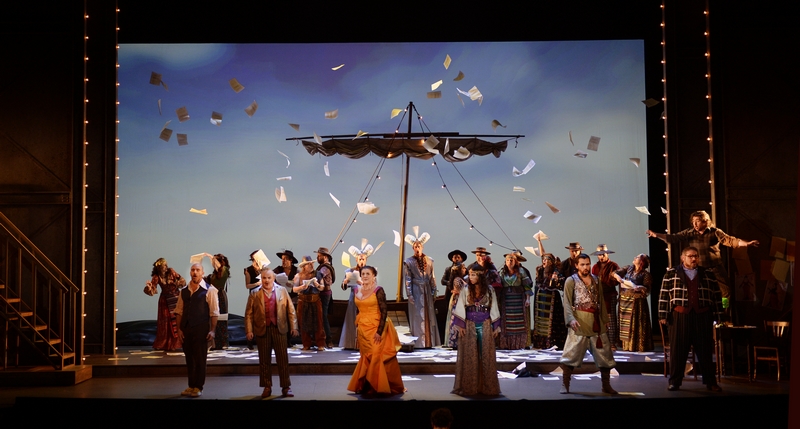

© 2022 – Alain Hanel – OMC

L’évidence avec laquelle Cecilia Bartoli impose son interprétation de la coquette, contre les vents et les marées du temps, creuse le sillon d’une représentation dont le succès repose sur une mécanique horlogère réglée au double-décimètre.

Mécanique scénique imaginée par Jean-Louis Grinda conformément au livret, avec un travail sur le mouvement qui évite l’écueil de l’agitation, les costumes de Jorge Jara éblouissants de couleur, quelques projections vidéo comme gage de modernité et, pour principal dispositif, un tapis roulant, d’une efficacité comique imparable, additionné d’un usage intensif du proscenium – théâtre dans le théâtre oblige.

Mécanique musicale confiée à Gianluca Capuano, d’une précision rythmique exemplaire à la tête de Musiciens du Prince-Monaco bousculés dans l’ouverture par les exigences musicales de Rossini, toujours enclin à traiter les instrumentistes comme des solistes. Si quelques incidents écornent les premières pages de la partition et que le son semble alors rêche, le chœur dirigé par Stefano Visconti est exemplaire et l’orchestre s’avère ensuite irréprochable, placé au seul service de chanteurs tous rompus à ce répertoire, jusqu’aux second rôles : Josè Maria Lo Monaco, formée à l’Académie du Festival Rossini de Pesaro en 2005, Isabella, Isolier, Angelina depuis, qui ne fait qu’une bouchée de la modeste Zaida ; Filippo Adami, appelé à remplacer David Astorga souffrant, également familier de Pesaro, dont l’air d’Albazar, « Ah! sarebbe troppo dolce », intelligemment caractérisé devient un morceau de musique à part entière et non une simple aria di sorbetto que l’on écoute d’une oreille distraite.

Plus à son emploi en Narciso qu’en Norfolk l’été dernier au Vitrifrigo Arena, Barry Banks a été privé de sa cavatine du 1er acte, ajoutée par Rossini lors des représentations romaines de l’œuvre en 1815, un an après la création scaligère. Fort d’une vélocité à toute épreuve et d’un timbre qui à défaut d’être séduisant reste prégnant, le ténor n’a pas besoin de ce numéro pour se frayer un passage dans les ensembles autant que dans son air, le périlleux « Intesi: ah! tutto intesi » dont les innombrables traits de bravoure furent originellement destinés à Giovanni Davide, le créateur par la suite de Rodrigo dans Otello, Oreste dans Ermione ou encore Uberto dans La donna del lago – c’est dire !

Faut-il encore présenter Nicola Alaimo, en grande forme, dont la silhouette fellinienne et la maîtrise de la syllabisation – cette manière de débiter les notes en rafale propre à l’opéra buffa – sont désormais indissociables de Don Geronio (même si le baryton excelle aussi dans les rôles sérieux – Guillaume Tell, Simon Boccanegra pour n’en citer que deux).

Moins connu du grand public, Giovanni Romeo parvient à sortir Prosdocimo du lot des deutéragonistes dans lequel l’absence d’air le confine. Une présence tant vocale que théâtrale affirmée, la connaissance du vocabulaire bouffe rossinien et le tour est joliment joué !

A l’inverse de ses partenaires, Adrian Sâmpetrean prend le parti d’un Turc dépourvu de vis comica, comme égaré dans un ouvrage étranger à son tempérament, ce que lui autorisent la beauté du timbre et la noblesse d’une authentique basse colorature capable de déclamation comme de vocalisation. La proposition se défend donc, mais on avoue préférer une interprétation de Selim plus outrée, en osmose avec le caractère jubilatoire de l’œuvre saluée à Monte-Carlo par de chaleureux applaudissements, et pour Cécilia Bartoli d’un bouquet de rose lancé du parterre.