Des demi-succès de ses débuts, Puccini avait retenu la leçon : quelle que soit la qualité de la musique, un opéra ne tient que par l’intérêt et l’excellence de son livret, d’où des accrochages sans fin avec ses librettistes, des exigences jamais tout à fait satisfaites, des brouilles et des raccommodements, mais à la fin, chacun en convenait, l’intuitif Puccini avait toujours raison.

Puccini et ses librettistes, c’est quasiment un sujet d’opéra en soi. Avec ses querelles et ses bouderies, tumultueuses comme celles du deuxième acte de la Bohème, et ses moments idylliques (tels des duos d’amour arrachés de haute lutte). Mais, d’un instinct très sûr (c’est un homme d’intuition), Puccini sent et sait qu’un bon opéra, c’est d’abord une bonne histoire. Même si, paradoxalement, on pourra très bien prendre du plaisir à ses opéras en se détachant de l’histoire et se laissant porter par le flux musical. C’est d’ailleurs ce qu’il cherchera à atteindre.

Que l’opéra soit dans l’Italie de la fin du XIXe siècle la seule issue pour un musicien qui veut réussir, cela va de soi. Verdi est là, tel un phare. Le jeune Puccini (18 ans) fait à pied le trajet Lucques-Pise (32 kilomètres) pour y entendre Aida. « Et le Seigneur tout-puissant me toucha de son petit doigt et dit : ‘Écris pour le théâtre – comprends-moi bien, pour le théâtre uniquement !’ Et j’ai obéi au commandement suprême », dira-t-il plus tard… Sa première œuvre, son Gloria (1880) sera une manière d’opéra sacré à l’instar du Requiem du maître de Sant’Agata. Duquel ensuite il n’aura de cesse de se libérer.

Si Wagner résoudra la question du livret en les écrivant lui-même, il sera bien le seul. En Italie, Verdi aura dû se satisfaire de Cammarano ou de Piave et aura dû ses plus belles réussites à des adaptations littéraires, Alexandre Dumas fils pour La traviata ou Schiller pour Don Carlos, avant qu’apparaisse le providentiel Boito.

Verdi aura l’instinct salvateur d’aller vers lui (et Boito la finesse d’accepter de collaborer avec celui dont d’ailleurs il n’a jamais dit autant de mal qu’on le prétend parfois), ce qui donnera la nouvelle mouture de Simon Boccanegra et bien sûr Otello et Falstaff, réussites de livret avant même la première note. Mais on sait que Verdi (qui n’avait pas hésité à écrire lui-même certains vers d’Aida et qui allait réécrire partiellement la dernière scène d’Otello) tarabustait Boito, pour toujours plus de rapidité et d’efficacité, exactement comme fera Puccini avec ses futurs librettistes.

C’est d’ailleurs l’éditeur Giulio Ricordi (1840-1912) qui avait convaincu Verdi de collaborer avec Boito, Ricordi qui sera avec Giacosa et Illica le troisième homme de la « sainte trinité » à laquelle Puccini devra ses succès les plus éclatants.

Mais avant la libération de Manon Lescaut, il lui aura fallu se contenter de livrets de hasard ou de fortune (d’infortune plutôt).

Tel celui des Villi, opéra que Puccini écrit pour répondre à un concours, patronné par Edoardo Sanzogno, propriétaire du journal Il Secolo et du Teatro Lirico de Milan. Il s’agit de concurrencer la toute puissante maison Ricordi, éditeur historique de Rossini-Bellini-Donizetti-Verdi. Par le truchement de Ponchielli (contacté par la Mamma, Albina Puccini, qui d’ailleurs allait mourir pendant la composition de Le Villi) Puccini entre en relation avec Ferdinando Fontana, journaliste et écrivain, qui réplique : « Si je me résous [à accepter], il faut au moins que j’y trouve profit, aussi n’écrirai-je rien à moins de 300 lires par acte ». La somme était prohibitive, on résolut de se contenter d’un opéra en un acte. Chose curieuse, Fontana allait être aussi le librettiste des deux opéras qui se partageraient le prix, La Fée du Nord de Zuelli et Anna e Gualberto de Mapelli.

Fontana (1850-1919) serait un prolifique fournisseur de livrets pour des compositeurs aujourd’hui obscurs. Curieux de culture allemande (notamment romantique), il traduisit en italien plusieurs livrets (dont Die lustige Witwe) et fut un temps correspondant à Berlin de la Gazzetta Piemontese (aujourd’hui La Stampa). Socialiste militant, il allait passer les vingt dernières années de sa vie en exil en Suisse après les « émeutes du pain » de 1898 à Milan, la gauche ayant été accusée d’avoir voulu fomenter un coup d’état.

Le livret était plutôt bancal, des scènes qui auraient pu avoir de l’effet (la légende des Villi, la mort de la soprano) étaient escamotées, et Puccini avait essayé de compléter ces manques par des épisodes symphoniques propices à des effets spectaculaires (il avait besoin, disait-il, de visualiser l’action pour être inspiré, d’où son intérêt pour la mise en scène).

Il n’empêche, on est saisi à l’écoute des Villi d’y reconnaître le langage musical de Puccini, des tournures, des harmonies, des cellules mélodiques, qui appartiennent déjà au monde de la Bohème ou de Manon Lescaut, et Anna, l’héroïne, est déjà une sœur de ces petites femmes, Butterfly, Mimi ou Liù, ingénues, tendres, qui seront victimes innocentes de la passion ou du destin. Ricordi, convaincu d’avoir rencontré le successeur de Verdi (de surcroît âgé de vingt-six ans comme Verdi à l’époque d’Oberto) s’empressa de lui commander un nouvel opéra.

Ce sera Edgar, à nouveau sur un livret de Fontana, mais seulement cinq ans plus tard. Entre-temps Puccini aura traversé une période chaotique et défrayé la chronique lucquoise en enlevant l’épouse de son camarade Narciso Geminiani, la gémissante Elvira, déjà mère de deux enfants (elle emmena l’une et délaissa l’autre) avec laquelle, le divorce étant impossible, il vivrait « dans le péché » vingt ans durant (jusqu’à la mort du mari en 1904) et qui serait la mère de son fils Antonio (1886-1946). Comme dans un roman vériste. Puccini, impénitent séducteur, ne lui serait d’ailleurs pas exagérément fidèle (litote).

Le livret d’Edgar est inspiré de La Coupe et les lèvres, que Musset avait inclus dans Un spectacle dans un fauteuil, signe qu’il ne croyait guère à la réussite au théâtre de ce mixte de mélodrame et de quête spirituelle, de monologues introspectifs et d’aventures militaires. Fontana n’en conserve que les aspects spectaculaires, pour en faire quasi la caricature d’un grand opéra romantique.

Puccini devait plus tard regretter d’avoir pris ce livret sans retouches, retouches auxquelles Fontana se refusait hautement. « Comme opéra, c’est inexistant. À la base de tout opéra, il y a le sujet et son exploitation. En mettant en musique le livret d’Edgar, j’ai fait une bourde. Ce fut mon erreur, davantage que celle [de Fontana]. »

Autant Le Villi manquait d’action, autant Edgar croule sous une pléthore d’éléments hétérodoxes : l’exotisme de la farouche Tigrana (qui à l’instar de Carmen y va de sa chanson bohémienne), contrastant avec la douce Fidelia (une Micaëla en somme), inévitable femme rédemptrice (comme chez Wagner), des scènes héroïques à la Verdi, du grand spectacle à la Meyerbeer, des caractères peu cohérents (Frank et Edgar lui-même), le meurtre brutal de la gentille par la méchante, tout cela sans répit.

Les vers ne sont pas exempts de ridicule, ainsi Edgar déchiré entre « Orgia, chimera dall’occhio vitreo – Orgie, chimère à l’œil vitreux » et « soave vision di quell’alba d’april – douce vision de cette aube d’avril »… Mais Puccini y trouve matière à d’ardentes effusions lyriques, déjà de sa meilleure veine. Le personnage de Tigrana semble préfigurer à la fois Scarpia et Turandot et des airs comme le « Addio, addio, mio dolce amor » de Fidelia ou son « D’ogni dolor » (avec sa coda voluptueuse en forme de valse, aimablement absurde dans la Flandre de 1302) n’ont rien à envier à ceux de Liù ou de Mimi.

Absurde, mais somme toute efficace, avec son final foudroyant, Edgar ne fut qu’un demi-succès et la faute n’en revient qu’au livret, leçon que Puccini retiendra.

Et d’abord pour Manon Lescaut qui va prendre l’allure d’un cas d’école.

À l’époque où Puccini commence à penser opéra, l’Italie vit dans un remarquable provincialisme littéraire. On ne sait pas grand chose de ce qui explose ailleurs, d’Ibsen à Tolstoi, de Freud à Schnitzler. D’Annunzio sort à peine de l’œuf et Pirandello encore moins. Puccini sait ce qui se passe musicalement à Paris : le Bizet des Pêcheurs de perles et bien sûr de Carmen, le Massenet d’Hérodiade, le Delibes de Lakmé, toutes œuvres qu’il a vues sur scène et/ou étudiées au piano. De ce tropisme français vont naître, après Edgar inspiré par Musset, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca (d’après Victorien Sardou), Il Tabarro (d’après La Houppelande, de Didier Gold).

Sans doute Puccini voyait-il là une issue pour se libérer d’un Verdi à la stature écrasante et de Wagner, tout aussi majestueux, mais d’un autre monde (soit dit en passant, c’est Ricordi qui, pour le sortir de son marasme après Edgar, le chargera de ramener à des dimensions « supportables pour le public italien » les Maîtres chanteurs avant leur création à Bologne).

La culture de Puccini étant des plus minces et sa curiosité limitée, hormis la musique, les femmes et la chasse, l’idée de Manon Lescaut vint probablement du diligent Ricordi. Massenet avait mis le roman de l’Abbé Prévost en musique en 1884. Un roman que Puccini n’avait évidemment pas lu, mais qu’il connaissait via le livret de Meilhac et Gille et par la partition dans sa version voix-piano. Emballement immédiat : « Qu’on ne permette pas à un stupide librettiste de gâcher l’histoire. Au besoin, j’y mettrai la main moi-même. »

Ricordi confia la tâche d’élaborer un canevas d’abord à Leoncavallo (qui se piquait aussi d’écriture, d’ailleurs avec talent), et Puccini ne fut pas satisfait ; puis, sur la demande de Puccini, à Marco Praga, écrivain qui n’avait jamais travaillé à un livret et bâtit un nouveau découpage. N’étant que prosateur, Praga chargea le jeune poète Domenico Oliva de mettre en vers son projet. À la réception du livret achevé, Puccini fut d’abord satisfait avant de déchanter. C’était un opéra-comique qu’on lui proposait, ce qui lui semblait maintenant trop français : « Je veux un opéra italien, con passione disperata ! » Praga et Oliva remirent l’ouvrage sur le métier. Et Puccini, mal gré plutôt que bon gré, commença à y travailler, jusqu’au moment où il ne supporta plus les vers trop bien cousus d’Oliva. Une Manon, fille du peuple, victime de tous les hommes (sauf Des Grieux) ne pouvait s’exprimer de façon aussi lisse – et la scène de l’embarquement, très réussie par Praga, rendait mièvre le ton de ce qui avait précédé.

Surtout, tout était trop long, trop lent : ce quatuor du second acte, « comme il était gracieux, logique et intéressant dans le projet original ! Où est-elle passée, cette chanson à boire entre quatre qui s’intégrait parfaitement ? Bref ce petit quatuor de table rapide et riche est remplacé maintenant par une autre version interminable et d’une volubilité ampoulée, ceci au détriment de la clarté et de la rapidité du déroulement du drame » (lettre à Ricordi).

Puccini se fâcha avec Praga (qui n’aimait pas les modifications que le musicien introduisait dans son livret) puis avec Oliva. Alors Ricordi fit entrer en scène Giacosa et Illica. Moment décisif.

Un portrait des deux acolytes s’impose ici.

Giuseppe Giacosa (1847-1906), avant d’être librettiste, était d’abord écrivain, poète, essayiste, auteur de nouvelles d’une grande finesse, et surtout auteur prolifique de trente-deux tragédies et comédies, au succès international (exemples : Tristi amori (1887) écrit pour la Duse ou la Dame de Chaillant (1891) pour Sarah Bernhardt). Il donnait des conférences sur la littérature, dirigeait une revue littéraire, La Lettura, Cet homme subtil et sensible, d’une aimable corpulence, la silhouette courte, la barbe généreuse, gardait un air méditatif qui lui valut de la part de Puccini le surnom de « Bouddha giacosien ». Perfectionniste du vers, il travaillait lentement à concentrer les scènes, à trouver le mot suggestif, à donner au livret d’opéra une certaine qualité littéraire. Il prenait du temps pour arriver à une forme jugée parfaite, d’où ses coups de sang quand Puccini lui demandait encore et encore des coupes : « Je vous jure que plus jamais on ne me reprendra à écrire un autre livret » (lettre à Ricordi en juin 1895, à l’époque de La Bohème). Susceptible et ombrageux, c’était un homme aussi généreux que de bonne composition. Ses grandes colères ne duraient guère et, conciliant, il cédait assez vite aux exigences, d’abord jugées exorbitantes, de Puccini et de Ricordi.

Luigi Illica (1857-1919) était presque son contraire. Preste, agité, rapide, créatif, c’était un bâtisseur de canevas efficaces, qui travaillait vite, avec une désinvolture de boulevardier. Ses œuvres dramatiques n’avaient pas les qualités ni le raffinement de celles de Giacosa. Il était impulsif, imprévisible, vaniteux, effroyablement dépensier et éternellement sur la brèche. Mais il avait du brio, de l’invention, un talent de scénariste, il était pragmatique et, en somme, se considérait comme un artisan à l’importance secondaire : « La forme d’un livret est créée par la musique, seulement la musique, et rien d’autre que la musique. Elle seule, Puccini, est la forme. Le livret n’est qu’une esquisse. Méry [librettiste français du XIXe siècle, souvent allié à Du Locle] l’exprime parfaitement lorsqu’il dit : ‘Dans un opéra, les vers n’ont d’utilité que pour les sourds’. Je continuerai donc, dans chaque livret, à ne donner d’importance qu’au traitement des personnages, au découpage des scènes et à la vraisemblance, en recherchant le naturel, des dialogues, des passions et des situations. Les mots doivent correspondre à la vérité du moment (la situation) et de la passion (le personnage). Tout réside là-dedans, le reste est de la blague. »

En somme, le duo était parfaitement complémentaire, l’un, Illica, proche de l’esthétique naturaliste alors en vogue, l’autre, Giacosa, aux références littéraires exigeantes, plus proches de l’esprit symboliste. Illica, resté seul après la mort de Giacosa en 1906, ne parviendra jamais à satisfaire Puccini, et tous leurs projets échoueront, notamment un Marie-Antoinette, contemporain (1907) de la lettre qu’on vient de citer.

Illica entre en scène le premier, la difficulté étant que Puccini avait déjà composé certaines scènes, mais l’habile Illica introduit de nouveaux personnages pour alléger la scène chez Géronte, ailleurs il élague, aidé par Giacosa qui vient le rejoindre. N’oublions pas le troisième homme, Ricordi ! Exemple de lettre de Ricordi à Puccini : « Je vois que vous réclamez huit vers pour le ténor à la fin de l’acte ! Il ne vous faut pas huit vers, mais huit mots : cela devrait suffire. Ne perdez pas de vue que toute l’action dramatique est en suspens. Quand l’orchestre accompagne la marche des condamnées vers le vaisseau, moins le ténor déclame, mieux c’est. Il faut rendre cela court, court, court […] Une quantité de personnages épisodiques est inutile. Ce ne sont que des figurants ennuyeux qui ne feront qu’effrayer les imprésarios. Hors d’ici tous ces gens ! Et toute cette affaire de crinoline sous laquelle Manon cache les bijoux, quelle horreur ! C’est un acte ridicule, antipathique et invraisemblable. Cher Puccini, par pitié ne me faites plus souffrir, trop de longueur me tue. Votre musique est absolument splendide, trop splendide. Ne vous laissez égarer ni par la philosophie musicale, ni par le livre. En avant, en avant, vite ! »

Et en effet, tout sera d’une rapidité fulgurante, sur un tissu symphonique à la lettre inouï en Italie (la musique n’est plus l’umile ancella). La montée vers le climax de la fin du troisième acte (l’appel) puis la longue résolution du quatrième acte où Manon accède à la grandeur (« Sola, perduta, abbandonata ») jusqu’à la fin, glaçante. Les récriminations de Puccini épuisant ses librettistes abasourdis trouvent là leur justification éclatante.

D’où lui viennent ces audaces, cette intuition, cette profondeur, cette révolte (contre le destin) ? À la ville (et à la campagne), il papillonne, la moustache frisée, la paupière lourde, de passade en aventure. Avec Elvira, le bref embrasement des débuts n’a plus laissé que cendres froides. Est-ce son désarroi, lui si mutique, qui le conduit à écrire un opéra de ténor ? « Des Grieux, c’est moi », en somme (si Manon n’est certes pas Mme Narciso Geminiani !). Sur le plateau nu, le voici enfin lui-même, Puccini, seul, perdu, abandonné, chantant à en mourir : Des Grieux c’est lui, Manon Lescaut c’est lui ! « O amore ! ultimo encanto, ineffabile ebbrezza ! – Ô amour, enchantement extrême, ivresse ineffable ! » Et, seul sur la lande, il meurt.

Puccini n’avait (faut-il le dire ?) pas lu les Scènes de la vie de bohème de Murger. Dont l’adaptation était dans l’air. Sanzogno, le rival de Ricordi, et qui serait l’éditeur des véristes, en avait acheté les droits dès 1872 et Leoncavallo en avait tiré un « traitement », que, la tête enflée du triomphe d’I Pagliacci et requis par d’autres projets, il proposa à Puccini. Lequel se garda bien de l’informer qu’Illica, à l’instigation de Ricordi, était déjà sur le coup. Puccini lut le livret de Leoncavallo, d’ailleurs très fidèle à Murger, et ne le trouva pas à son goût (de là une brouille définitive entre eux).

Illica pendant ce temps tricotait son synopsis et ajoutait une fin misérabiliste de son cru aux saynètes pittoresques de Murger. Puccini, qui au temps de sa jeunesse avait côtoyé la Bohème milanaise (la Scopigliatura), allait insister pour tirer son opéra vers un romantisme sans espoir. Derrière la jovialité (la scène du manuscrit jeté dans le poêle), l’échec inéluctable. Une noire solitude dans « questo popoloso deserto che appellano Parigi » que chantait Violetta, et que l’on verra pétiller de tous ses attraits trompeurs au deuxième acte. Un réalisme poétique préfigurant Prévert et Carné, et l’apparition à l’opéra du petit peuple, quelques années avant Louise, le roman musical de Charpentier (1900).

Insatisfait (bien sûr) du travail d’Illica, Puccini appela Giacosa à la rescousse. Quelques extraits de lettres du cher « Bouddha giacosien » :

« Rien n’est ici susceptible de produire l’étincelle [de l’inspiration]. Je vous affirme que jamais plus à quelque prix que ce soit, je n’entreprendrai une tâche pareille. Je ne compte plus les fois où, comparant ce que j’avais déjà achevé avec ce qu’il me restait à faire, je me réjouissais, convaincu que quelques heures plus tard je serais débarrassé pour de bon. Puis tout à coup je me trouvais empêtré dans une scène ou dans un vers qui me tourmentait plusieurs jours, et, mon esprit critique aiguisé par un effort acharné, je comprenais que ce qui me semblait terminé paraissait inachevé et faible. » (28 juillet 1893)

« J’abandonne. Je vous envoie ces quelques pages qui parmi toutes celles que j’ai écrites me semblent seules valoir la peine d’être montrées. Je confesse mon impuissance en baissant les bras. La seconde partie du premier acte me confronte à une difficulté insurmontable, je ne la sens pas ! Je ne puis entrer dedans. Depuis une semaine, je ne sors pas de la scène de la gifle. J’ai dû la réécrire une centaine de fois sans réussir à trouver un seul vers qui me convienne. Si Puccini n’était pas si pressé, s’il pouvait s’occuper du troisième acte que je vous envoie presque terminé et s’il m’accordait encore un peu de temps pour ce second acte, alors peut-être pourrais-je de nouveau rassembler mes forces. C’est à moi-même et à mon insuffisance qu’il faut imputer cet abandon honteux. Faire les choses en vitesse n’importe comment, je m’y refuse. Je vais vous envoyer le résultat de dix mois de travail et ne vous tracasserai plus désormais. » (6 octobre 1893)

Ricordi, bien entendu, refusa cette démission. L’excellent Giacosa reprit sa plume et, quand il entendit pour la première fois quelques passages de la Bohème, à lui joués par Ricordi, eut ces mots : « Puccini a surpassé toutes mes espérances et je comprends mieux, maintenant, ses maniaqueries à propos de mètres et d’accents. »

Tosca, Puccini y pensait depuis l’époque d’Edgar (1889). La pièce de Sardou avait été créée deux ans seulement auparavant. En 1895, il fit le déplacement de Florence, pour voir la pièce avec la grande Sarah. Entretemps il avait songé à La Femme et le pantin, à La Faute de l’Abbé Mouret et même à Pelléas et Mélisande. « Combien j’eusse aimé confier ma pièce au compositeur de la Bohème, si hélas je ne l’avais pas déjà donnée à Debussy ! » aurait déclaré Maeterlinck.

Mais pendant les tergiversations de Puccini, l’industrieux Ricordi avait confié Tosca à Alberto Franchetti, un ancien condisciple de Puccini chez le maestro Magi à Lucques qui avait obtenu de beaux succès avec ses Asrael et Cristoforo Colombo. Le livret en avait été demandé à qui ? Mais à Illica, bien sûr. L’intérêt de Puccini s’en trouva réchauffé. Ricordi et Illica s’entendirent comme larrons en foire pour démontrer à Franchetti que la tentative de viol de l’héroïne par Scarpia, l’assassinat dudit par icelle, et le suicide final désignaient Tosca à un échec cuisant à l’opéra, Franchetti disparut du jeu et Puccini put s’emparer de l’inusable succès de Sardou, évidemment beaucoup plus facile à adapter que la Bohème.

Sauf que Giacosa n’y croyait pas un instant : « À première vue elle peut sembler convenir en raison de la rapidité de l’action dramatique et de l’évidence des scènes. Et la première lecture de la synthèse habile qu’en a faite Illica nous confirme dans cette impression. Mais plus on étudie l’action de chaque scène en essayant d’en extraire des moments poétiques et lyriques, plus on est convaincu de l’impossibilité de l’adapter à la scène lyrique. Je suis heureux de vous avoir dit cela dès maintenant, car je suis sûr que dans l’avenir j’aurai l’occasion de vous rappeler le contenu de cette lettre. Le premier acte ne contient que des duos. Rien que des duos dans le deuxième (sauf pour la courte scène de torture où deux personnages seulement se trouvent en scène). Et le troisième acte n’est qu’un duo interminable. »

Et d’ajouter que « Tosca est un drame de situations émotionnelles ordinaires [sic], sans poésie » qui ne tenait que par « la virtuosité d’une actrice exceptionnelle. » Il proposa bien sûr sa démission et le remboursement des avances reçues, comme d’habitude, et se remit au travail… en se plaignant que Puccini, lui, perde son temps à pêcher et à chasser.

L’efficacité de Tosca est évidente et l’instinct de Puccini ne l’avait pas trompé. Mais, sans doute s’effarouchant de sa violence, il demanda à Giacosa des « vers lyriques » pour l’atténuer. Réponse de l’effervescent librettiste :

« Je n’ai tenu compte ni de la personnalité des personnages, ni de la situation dramatique, ni même de la psychologie du signor tenore, comme tu dis, pas plus que je n’ai tenu compte du plus élémentaire bon sens.Tu veux des « vers lyriques » ? Nous savons tous que les « vers lyriques » n’ont rien de commun avec la psychologie ni avec la dramaturgie. Tu auras donc tes « vers lyriques ». Pour te satisfaire, j’ai suivi fidèlement le plan métrique que tu m’as soumis. La prosodie ne te paraîtra pas satisfaisante, mais mes vers ne tiennent aucun compte d’une prosodie qui ne s’accorderait pas avec les exigences du signor tenore, à qui je cède donc le pas et devant qui je tire mon chapeau avec révérence… Mais même les écoliers poufferont de rire en lisant un tel pensum… » (8 septembre 1898)

Ajoutons que c’est sans doute pour céder au soprano (jalouse peut-être que Cavaradossi bénéficiât de deux airs à bravos) que Puccini ajouta un Vissi d’arte, qui interrompt l’action au deuxième acte, mais ajoute une once de profondeur à un personnage qui, par chance, sera souvent incarné par des « actrices exceptionnelles »… Scarpia (créé par Eugenio Giraldoni, une « bête de scène ») n’a pas besoin d’air de ce genre, lui qui d’emblée a la stature d’un mythe.

Reste que Puccini (comme le fait remarquer Marcel Marnat) « ne craint pas de planter son auditeur devant des problèmes sociaux (Bohème) ou moraux (Manon Lescaut, Tosca, et bientôt Butterfly) que, jusque là, l’opéra s’ingéniait à évacuer. »

L’immédiat succès triomphal un peu partout de Tosca (sauf auprès de la critique parisienne qui fit la fine bouche) allait plonger Puccini dans un marasme de trois ans. Lui qui, à chaque fois, avait renouvelé sa manière et fait du neuf, caressa comme d’habitude maints projets sans s’y arrêter, un Esmeralda, une Marie-Antoinette, un Tartarin de Tarascon, une Locandiera, un Daphnis, un Adolphe, un De la maison des morts (suggestion d’Illica), bref quelque vingt-deux (!) possibles sujets furent examinés et rejetés.

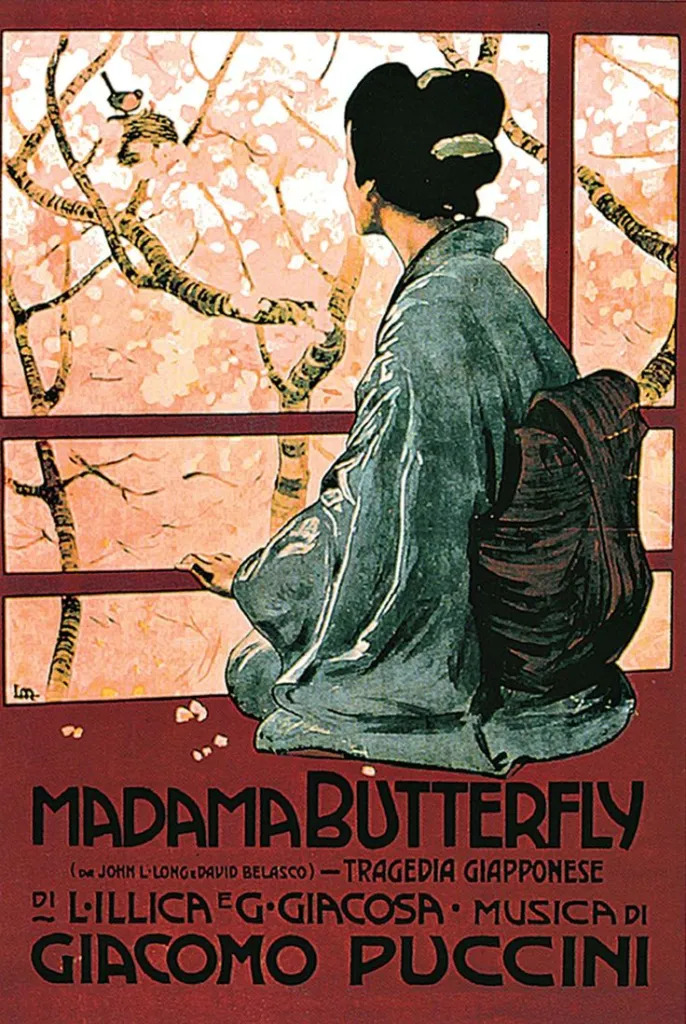

Finalement, c’est sur le thème rebattu de la fille-mère lâchement abandonnée par son séducteur, adorné du charme exotique des kimonos, des cerisiers en fleurs et de la marine etasunienne aux uniformes si fringants, qu’il s’arrêta. La pièce de David Belasco, vue à Londres, s’inscrivait dans une vague japonisante aussi irrésistible que celle d’Hokusai (les Goncourt, Van Gogh, Whistler, Guimet, etc.). Elle était l’adaptation, par ce pilier de Broadway, d’une longue novel de John Luther Long parue dans le Monthly Magazine, qui mettait l’accent sur la brutalité impérialiste de l’officier américain. Puccini, qui ne parlait pas l’anglais, constata au Duke of York Theatre que le public finissait en larmes. Il n’hésita plus.

Pour la dernière fois, Giacosa fut mis à contribution et, là non plus, on n’évita pas le traditionnel clash. En l’occurrence, c’est l’idée de Puccini d’un opéra en deux actes qui causa le drame.

Puccini à Giacosa, 16 janvier 1903

« Très cher Giacosa, j’ai quitté votre maison l’âme oppressée… Je n’ai pu supporter l’idée de me voir abandonné par vous !

Tout s’effondre ! Que va devenir le pauvre Butterfly dans lequel je mets tant de moi-même ? […] Vous ne voyez pas les choses de la même façon que moi ! Cela me paraît incroyable ! Vous, un homme si clairvoyant ! Mon cher Giacosa, revenez sur votre décision, rentrez collaborer au bercail et, en considérant les choses avec plus de calme, vous découvrirez que le remaniement demandé n’est ni long ni difficile. Ne m’abandonnez pas pour le meilleur de mes opéras, j’attends un mot de vous pour retrouver la paix de l’esprit. »

Giacosa à Puccini, 17 janvier 1903

« Cher Puccini,

Moi aussi, je me sens chagriné, très profondément, par notre différend. J’ai mis dans ce livret plus d’amour que dans les deux autres et j’étais content de mon travail. Je vous assure qu’en dépit du peu de considération qui m’a été manifestée, ma décision n’est motivée par aucun sentiment de rancœur. Je suis convaincu qu’il faut baisser le rideau entre la pathétique veillée nocturne et la réapparition de Pinkerton. […] Je suis convaincu que le fait de fondre le second et le troisième acte donnerait, musicalement, un acte interminable et trop artificiel. Je suis également convaincu que vos modifications supprimeraient beaucoup de détails poétiques exquis : je ne parle pas des vers, mais d’une poésie de caractère intime, essentiel. En résumé, l’ébauche que vous m’avez apportée me semble absurde et je prévois (si splendide que ce soit la musique) un désastre au niveau du public. Et je tiens à n’assumer aucune responsabilité à cet égard. Mes sentiments artistiques me dictent ici de refuser. Vous avez vos raisons, auxquelles il est préférable pour vous d’obéir ; je vous souhaite bonne chance du fond du cœur.

En dépit de nos divergences de vue et du peu de considération que vous m’avez manifestée par votre attitude, je reste votre ami et vous souhaite tout le bien possible.

Post-scriptum : Voudriez-vous que nous reconstruisions tout le livret en suivant la pièce depuis le début ? C’est risqué, mais nous pourrions en tirer une véritable œuvre d’art. Je crois tout à fait à cela. »

Il y eut un autre incident : Giacosa exigea que fussent imprimés dans le livret quelques vers du rôle de Pinkerton au dernier acte que Puccini avait renoncé à mettre en musique, coupure que Giacosa déplorait : « Croyez-moi, si nous ne donnons pas quelque chose de plus à chanter à Pinkerton, l’acte sera monotone et ennuyeux. Puccini aurait pu y consacrer une semaine de plus, et manifester plus de respect envers l’équilibre des rôles. Je suis absolument désolé d’être un grain de sable dans l’engrenage.»

Réponse de Ricordi, avec sa « franchise habituelle » (formule qui revenait dans chacune de ses lettres) : « Oui, vous êtes un grain de sable dans l’engrenage, ce qui me chagrine énormément. Mon expérience musicale pratique me dit que Puccini a bien fait et que nous pouvons gâcher l’effet d’une scène déjà embarrassante. Vous êtes, Giacosa, un poète splendide, mais Apollon lui-même, Dieu du soleil qui vous surpasse en splendeur, serait incapable de produire des vers adaptés à cette situation… »

Bref, il y eut encore quelques vagues, puis tout s’apaisa et on partit vers la première à la Scala le 17 février 1904, persuadés que ce serait un triomphe, tant l’œuvre, la mise en scène (par Tito Ricordi, fils de…), les décors (de Jusseaume), les interprètes (Rosina Storchio, Giovanni Zanatello et Giuseppe di Luca) étaient prometteurs. Ce fut un fiasco mémorable, sous les lazzis, les rires et les cris d’oiseaux. Il semble que les rivaux de Puccini avaient organisé ce chahut dans une salle où la claque restait toute puissante. La seconde représentation fut annulée et remplacée en toute hâte par Faust.

Le coup fut rude pour Puccini, par ailleurs affaibli par les suites d’un accident d’automobile et par une querelle de ménage (faisant suite à un nouveau dérapage extra-conjugal). En mai de la même année, une reprise à Brescia fut un beau succès et une revanche, préludant à des triomphes rapides à Buenos-Aires, Londres, Paris, New York.

Sept ans allaient se passer avant La Fanciulla del West. Une fois de plus, les velléités se succédèrent. C’est son amie Sybil Seligman qui lui suggéra A Florentine Tragedy, d’Oscar Wilde (le succès de Salomé n’était pas étranger à cette idée). La femme et le pantin refit surface rebaptisé « Conchita Perez », puis l’insubmersible Marie-Antoinette, mais finalement c’est un spectacle monté par David Belasco à New York (avec projections cinématographiques), vu à l’occasion de la présentation de Butterfly, qui commença à germer dans son esprit, cette Girl of the Golden West, où il n’avait pourtant vu que quelques « rares bonnes scènes » parmi un « fatras vieux jeu et de mauvais goût. »

Il en fit traduire le texte en italien par Sybil Seligman et demanda à Carlo Zangarini, nouveau poulain de Giulio (et Tito) Ricordi), d’en tirer un livret. Zangarini vint travailler à Torre del Lago, mais bien plus tard il devait confier que le vrai librettiste, c’était bien il maestro soi-même. De lui, l’idée de faire de Mimi une tenancière de saloon-missionnaire et de remplacer le procès final par une chasse à l’homme avec chevaux et pendaison. Puccini s’étant fâché avec le prolixe Zangarini, on en appela à la collaboration de Guelfo Civinini qui tailla dans la copie pléthorique qu’on lui confia pour soins intensifs. Une femme partagée entre deux hommes, c’était le schéma de Tosca, mais le shérif Jack Rance n’avait pas la noirceur du chef de la police romaine.

La création au Met en 1910 est un triomphe, avec Caruso, Emmy Destinn, Toscanini et huit chevaux, pour cet opéra, le plus audacieux harmoniquement et le plus subtil d’orchestration qu’il ait écrit jusqu’alors. Si la trame peut sembler simplette (mais Tosca…), Puccini, plus encore que dans la Bohème, retrouve sa veine sociale et montre sa virtuosité à faire vivre un groupe. Même si l’atmosphère y est à l’évidence plus italienne que genuine American, et si la fin unanimiste semble replonger dans un pathos vériste qu’on croyait dépassé. Illica et Giacosa eussent peut-être veillé au grain. Mais l’heure d’Illica était passée et Giacosa était parti pour un autre monde.

Puccini ne manqua pas de replonger dans l’hébétude et l’interrogation. Il essaya de renouer avec Illica (vers 1912) pour réfléchir autour d’un « sujet russe », ce qui laissa quelques échanges déprimés :

« Je vous ai dit que je désirais toujours faire pleurer les gens. Il ne s’agit pas d’innovation originale ni de se torturer la cervelle pour fabriquer du nouveau, il nous faut trouver une histoire qui nous captive par son pouvoir politique, mais je sens ma foi plutôt ébranlée, elle commence à me quitter. Croyez-vous que depuis La Fanciulla, je sois resté à me tourner les pouces ? J’ai tout essayé et plus encore mais je n’ai plus entre les doigts que des cendres mortes. Salut : je me sens épuisé et sans espoir. »

Illica prit distance, définitivement (il allait se suicider en 1919). Cet effacement fut la chance de Giuseppe Adami.

Adami (1878-1946) avait fait son entrée vers 1910 dans le cercle de Puccini. C’était un jeune homme de trente-trois ans, auteur de comédies légères, et aussi critique musical (plutôt traditionaliste, il avait qualifié la Salomé de Strauss de « salade russe mal assaisonnée »). Giulio Ricordi l’avait fait travailler autour d’une pièce espagnole à succès (Il genio alegre), avec l’idée de sortir Puccini de son état de marasme après la Fanciulla. Adami y travailla pendant une année, mais Puccini se défiait de tout thème espagnol, de crainte de rivaliser avec Carmen, et déjà il avait renoncé pour la même raison à l’adaptation de La femme et le pantin, ce serpent de mer.

En même temps, Puccini cherchait tous azimuts, songeant à des adaptations de Dickens (un de ses rares auteurs de chevet), des Trois mousquetaires, mais aussi de Flers et Caillavet, de Tristan Bernard, de Sacha Guitry, pêle-mêle avec Wilde (A Florentine Tragedy), voire même D’Annunzio (ils s’étaient réconciliés) qui lui proposa La crociata degli Inocenti et travailla sur un livret dont Puccini fut atterré (« D’Annunzio a donné naissance à une monstruosité atrophiée et informe incapable de fonctionner ou de vivre »).

Il fut sauvé pour un temps quand, un jour de 1915, l’écrivain viennois Alfred Willner débarqua à Torre del Lago, lui apportant de la part des producteurs viennois Eibenschüts & Berté et assortie d’un gros chèque la commande d’une opérette viennoise, dont Willner était l’auteur du canevas (que Puccini trouva « lamentable »). Qu’à cela ne tienne, les Viennois demandèrent à Heinz Reichert de revoir cette copie et Puccini mit Adami sur l’affaire. De cet atelier, rondement mis au travail, allait sortir la Rondine, créée à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo en 1917,

Le personnage complexe de la demi-mondaine, entretenue par un riche protecteur et qui ne se trouve pas digne du jeune homme de bonne famille qui l’a demandée en mariage, fait irrésistiblement penser à l’histoire de Violetta, bien sûr. La musique très volatile de Puccini (« la rondine » signifie « l’hirondelle ») semble avec ses rythmes de valses obsédants se souvenir de La Chauve-Souris (mais elle les entremêle de fox-trot et one-step d’époque). Beaucoup de choses évoquent La Bohème : le Bal Bullier renvoie au Café Momus, et le quatuor Ruggero-Magda-Prunier-Lisetta à Rodolfo-Mimi-Marcelo-Musetta… Est-ce la faute du livret, multipliant les emprunts à la manière d’un collage ? Malgré la souplesse de la vocalité et l’élégance de l’orchestration, malgré les révisions que Puccini y apporta, l’œuvre eut du mal à s’imposer vraiment (son heure semble aujourd’hui venue). Son succès d’estime explique sans doute l’aveu dépité du compositeur : « Une expérience à ne pas recommencer et qui ne valait pas la peine d’être tentée. »

C’est dès 1913 que Puccini commence à travailler sur Il Tabbaro. Il a mis Adami sur le chantier de l’adaptation de La Houppelande de Didier Gold, une pièce à succès, grandguignolesque sans complexe avec ses deux crimes en scène, qu’il a vue à Paris, au théâtre Marigny, jouée par un De Max excessif et cabotinant à loisir. Puccini y voit un sujet qui lui permettrait de renouer avec le romantisme d’Edgar, auquel s’ajouterait une touche de réalisme social comme du temps de La Bohème.

Au début de son travail, Puccini consulta Toscanini, lui demandant ce qu’il pensait du livret. À quoi le chef répondit que c’était un grand-guignol de la pire espèce, indigne de Puccini. Il n’empêche qu’il donne prétexte à une des partitions les plus serrées du compositeur, les plus tendues, et de duo en duo, les plus organiques. Même si d’un point de vue littéraire (poétique, aurait dit Giacosa), le livret n’évite pas toujours le ridicule (« Descendons ensemble dans l’abîme, mêle ton chemin au mien, : la paix est dans la mort »).

À remarquer que Puccini fit remanier le texte du monologue de Michele précédant le meurtre de Luigi, peu avant la fin. L’ancien texte trop introspectif interrompait l’action, le nouveau, beaucoup plus violent, ne coupe plus l’élan dramatique de la scène. Puccini, du coup, réécrivit complètement cette page, pour en faire une des plus puissantes de toute son œuvre.

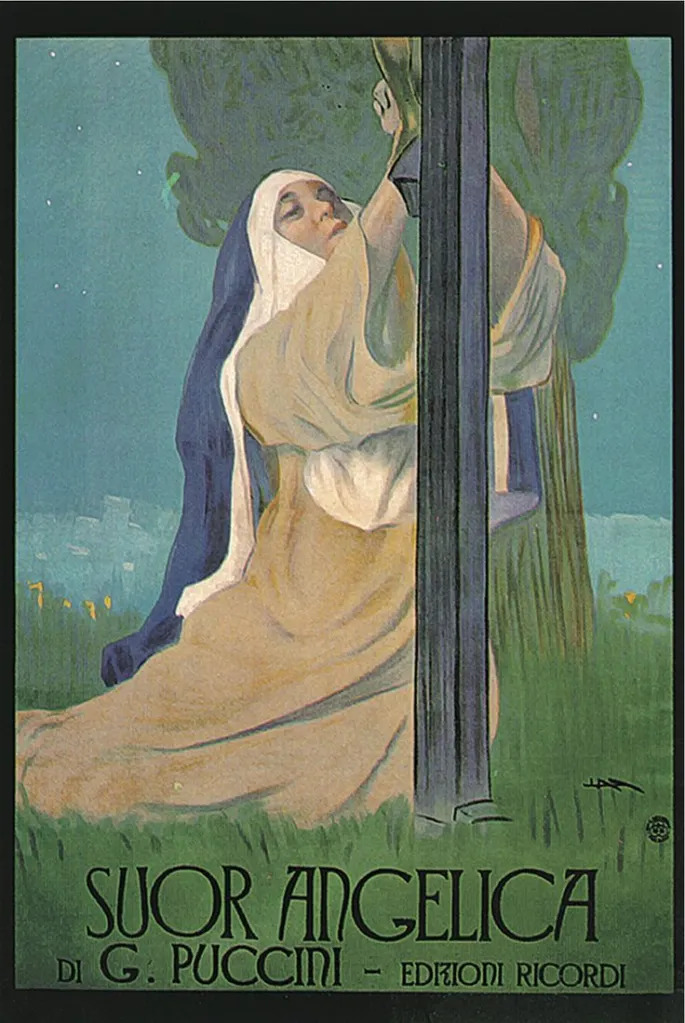

C’est Giovacchino Forzano qui apporte (en 1916) quasi en même temps l’idée de Suor Angelica et celle de Gianni Schicchi. Le Tryptique prend forme d’un seul coup. Auparavant Puccini avait rêvassé autour de l’idée de faire se côtoyer une pièce d’horreur, style Grand Guignol, un intermède sentimental et une comédie. Voilà que les deux dernières pièces du puzzle arrivaient à point nommé.

Forzano (1884-1970) avait été baryton, il était rédacteur en chef de la Nazione, il serait un jour metteur en scène à la Scala (de la création de Turandot, du Nerone de Boito) et de pièces de D’Annunzio au Vittoriale, il serait un mussolinien convaincu (co-auteur avec il Duce de Campo di maggio (1930), c’était un homme un peu pontifiant et parfois rugueux, mais il avait l’instinct du théâtre. C’est sans doute le librettiste avec lequel les relations de Puccini furent le plus apaisées. Et le moins documentées : pas de lettres fulminantes, pas de récriminations, de plaintes. Forzano livre un produit fini qui convient d’emblée à Puccini et de surcroît Forzano semble percevoir ce dont a besoin le Maestro. Un Gianni Schicchi lui permettra de se confronter au Falstaff de Verdi, un Suor Angelica le fera renouer avec des velléités de sublimation resurgies de Butterfly.

Ajoutons que la tâche de Forzano, plus libre en cela que tous les autres librettistes de Puccini, sera facilitée par le fait qu’il n’a pas à se soucier d’œuvres préexistantes, romanesques ou théâtrales.

Suor Angelica serait, de toutes ses œuvres, celle que Puccini préfèrerait. Et, selon lui, la meilleure du Triptyque. Livret audacieux dans le contexte catholique italien : le suicide en scène d’une religieuse, suivi d’une extase mystique (on pense à la Ste Thérèse du Bernin) et d’une apothéose avec apparition de la Vierge et d’un enfant mort (enfant mort et suicide qui semblent des réminiscences de Butterfly).

Ce livret « casse-gueule », Puccini en maîtrise tous les périls avec une virtuosité impavide : la première partie, quasi immobile, met en jeu quatorze voix féminines et dépeint la vie sans anicroches du couvent, puis apparaît la majestueuse et vénéneuse tante de Sœur Angélique : duo dramatique soprano-mezzo (ou contralto), enfin longue scène solitaire de désespoir de la religieuse (voix de ses sœurs psalmodiant au loin), un orchestre magistral passant de la lumière (la scène de groupe) à l’ombre (le duo avec la tante) puis s’illuminant (l’hallucination finale).

Si le Tryptique est une des réussites éclatantes de Puccini (qui ne concevait pas qu’on puisse en donner les éléments séparément), c’est qu’il démontre la variété de ses dons (et un souci de se renouveler qui n’a d’égal que chez Ravel).

Et si Puccini passe un an sur Gianni Schicchi, qui ne dure à la scène qu’une petite heure, on serait tenté de dire que c’est pour le plaisir, tant le livret semble combler ses vœux de toujours. On n’a retrouvé aucune lettre entre Forzano et lui. Pas la moindre demande de coupe !

Forzano avait trouvé l’idée de l’intrigue (une histoire d’héritage détourné par un escroc pittoresque) dans une chronique anonyme développant un minuscule tercet de Dante (l’affaire se déroule dans la Florence du XIIIe siècle mais supporte allègrement les transpositions anachroniques).

Tout va d’emblée à toute vitesse, l’écriture chorale est déjà en germe dans la mosaïque des dialogues, que Puccini n’aura plus qu’à inclure dans un flux musical d’autant plus virtuose qu’il semble naturel. Rien dans le genre n’avait pu été aussi adapté à ses désirs depuis le premier acte de la Bohème. Une fluidité et une unité de ton (l’humour noir) parfaites, le seul air fermé de la partition (Mio babbino caro) jouant du second degré sans interrompre le flux. Réussite comparable à celle de l’Heure espagnole de Ravel. Et soutenant la comparaison avec Falstaff.

Preuve que tout provient du livret. CQFD. Même si paradoxalement le livret n’est qu’un tremplin où la musique prend son élan. Ou, autre métaphore, que l’étincelle qui allume la flamme.

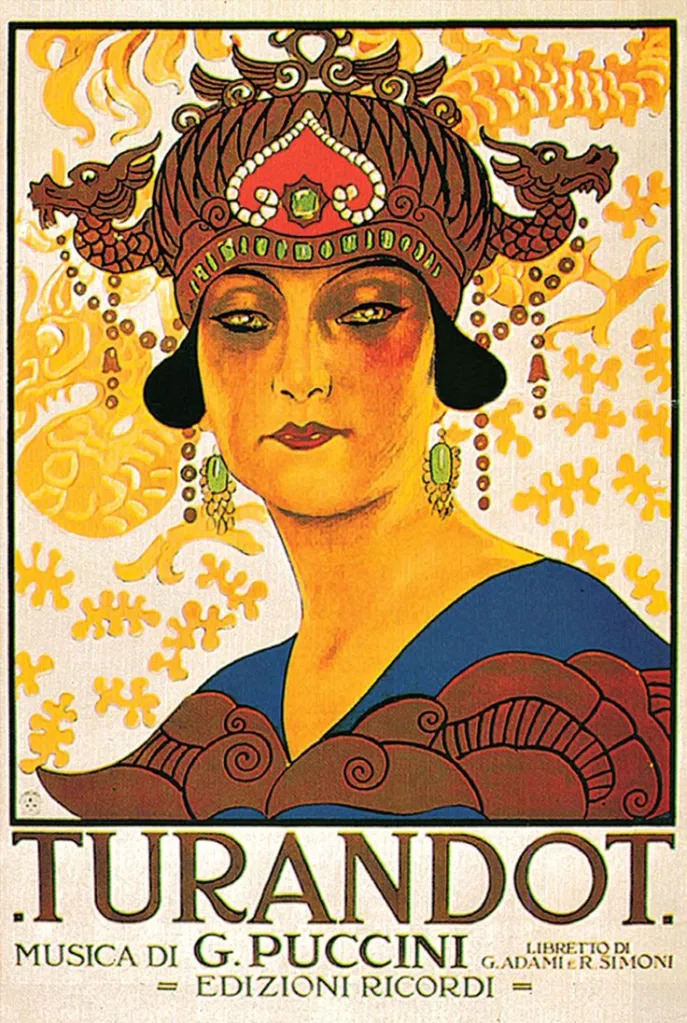

Ce que Turandot démontrera a contrario. Qui sera un double échec.

D’abord parce que la mort saisira Puccini à Bruxelles, le cœur lâchant après une opération de la dernière chance et une trachéotomie qui l’aura plongé dans le mutisme, fin brutale après la découverte trop tardive d’un cancer de la gorge sans espoir de rémission.

Mais échec aussi parce qu’à partir d’un livret constitué de pièces et de morceaux, Puccini n’aura pu bâtir qu’un opéra par numéros, à l’ancienne, et non plus ce qu’il avait réussi à construire à partir de Manon Lescaut et surtout de la Bohème : un continuum irrésistible, porté par la musique (prima la musica !) et suscité par des livrets élaborés de haute lutte avec (et contre) des librettistes réduits à quia !

Là encore, les lettres de Puccini le montrent morigénant, s’impatientant, exigeant, renâclant, sachant très bien ce qu’il veut obtenir. Et désespérant de ne pas avoir trouvé le Boito qui lui aurait offert son Otello ou son Falstaff.

Comme toujours « indécis comme la tour de Pise » (la formule est de lui, et il la répétait souvent), après avoir renoncé à un opéra d’après Oliver Twist (intitulé « Fanny ») qui le condamnerait à se plagier lui-même, il avait finalement accepté l’idée suggérée par Adami : quelque chose autour de Goldoni ou Gozzi, avec des masques de commedia dell’arte (l’idée était dans l’air, cf. Ariadne auf Naxos). Adami présenta à Puccini son ami Renato Simoni, auteur d’un Carlo Gozzi. Très naturellement, on en arriva au Turandot de Gozzi, dont Puccini avait sans doute (c’est une hypothèse) pu voir à Berlin en 1911 l’adaptation par Karl Vollmöller, mise en scène par Max Reinhardt (qu’il admirait beaucoup) avec la musique de scène de Busoni.

À Simoni

, 18 mars 1920 (Sans date)

« Cinq actes chez Gozzi : réduisez à trois pour l’opéra. Épurez la pièce et renforcez la passion de Turandot qui a couvé si longtemps sous la cendre de son orgueil… En résumé, Turandot est à mon avis la plus naturelle et la plus humaine de toutes les pièces de Gozzi. »

À Adami, mars 1920 (?)

« Cher Adamino,

J’effleure les touches de mon piano et mes doigts se maculent de poussière ! Musique ? À quoi bon : j’ai le gros défaut de ne pouvoir composer que lorsque les bourreaux que sont mes pantins semblent évoluer sur une scène. Que ne suis-je symphoniste ! »

(Sans date)

« Ne donnez pas trop d’importance à ces masques vénitiens. Il suffira d’en faire des clowns, des philosophes hasardant çà et là une opinion bien sentie, au moment le plus adéquat. Tachez de faire ce que Shakespeare a souvent fait, introduisant trois ou quatre personnages étrangers à l’action qui boivent, blasphèment et parlent du roi avec irrévérence. »

Novembre 1920

« Je crains que Turandot ne soit jamais terminé. Il est impossible de travailler de cette façon. Quand la fièvre tombe, elle finit par disparaître complètement et, sans fièvre, il n’y a pas de création possible car l’art, issu de l’émotion, est une sorte de maladie, un état d’esprit exceptionnel, une surexcitation de toutes les fibres, de chaque atome du corps –qui permet de continuer ad aeternum.»

À Simoni, 13 septembre 1921

« Je ne trouve aucune solution ! Je me torture à cause d’une idée fixe : et si Turandot ne comportait que deux actes ? Qu’en pensez-vous ? Serrez les épisodes, éliminez les autres, arrivez à la scène finale où l’amour explose ! Le seul problème est d’aboutir sur un bon finale. Faites comme dans Parsifal, avec son changement de scène au troisième acte… Partout des roses et de l’amour ! Pensez-y et parlez-en à Adami. »

À Adami, 11 novembre 1921

« J’ai le sentiment que ce deuxième acte, tel qu’il se présente, n’est pas convaincant et ne pourra convaincre. Notre acte doit offrir de l’intérêt, de la surprise… »

À Sybil Seligman, 21 avril 1921

« Je me retrouve vraiment au plus bas. Je n’ai plus la moindre foi en moi-même. Le travail que j’ai à faire me terrifie et je ne trouve rien de bon. C’est comme si tout était fini pour moi et il se pourrait bien que ce soit le cas : je suis vieux (c’est littéralement la vérité) et c’est bien triste, surtout pour un artiste. »

20 octobre 1921

« Turandot languit. Je n’arrive pas à obtenir le deuxième acte que je désire et je ne me sens plus capable de composer la moindre musique. Si j’avais un sujet charmant, léger, sentimental, un peu triste avec une touche de burlesque, je pense que je pourrais encore m’en tirer assez bien. Mais avec un sujet sérieux – vraiment sérieux – non. »

Fin décembre 1921

« Vous dites que je devrais utiliser la musique que j’ai déjà écrite, mais ce n’est pas possible : vous savez combien j’adapte exactement la musique et les mots. »

À Adami, 3 novembre 1922

« Certes Liù doit mourir de douleur, mais je ne vois pas comment tirer parti de cette idée sans la faire mourir sous la torture (par Turandot). Et pourquoi pas ? Sa mort pourrait contribuer à dégeler la princesse. »

7 septembre 1924

« Toscanini vient juste de partir. Nous sommes parfaitement d’accord et je respire enfin : une angoisse qui me pesait sur l’estomac depuis avril vient de s’envoler ; nous avons discuté du duo qu’il n’aime pas beaucoup. Que peut-on faire, je n’en sais rien. Pour moi c’est le noir total et j’ai la tête comme une citrouille à cause de ce duo. Nous devons absolument sortir de cette impasse car je me sens sur le point de tout lâcher…

P.-S. : le peu que j’ai joué à Toscanini lui a fait une excellente impression. »

22 octobre 1924

« Je me rends à Bruxelles pour consulter un spécialiste célèbre. Vont-ils m’opérer ? Vais-je guérir ? Ou suis-je condamné ? Je ne peux plus continuer ainsi. Et puis il y a Turandot… »

Début novembre

« Il faut que ce soit un grand duo. Ces deux êtres qui se tiennent pour ainsi dire hors du monde sont transformés par l’amour en êtres humains et il faut que cet amour prenne possession de tout le monde. »

Non daté

« Me voici arrivé. Pauvre de moi ! Ils disent ici que j’en ai pour six semaines. Qui aurait imaginé ça ? Et Turandot ? »

Épilogue

25 avril 1926, création de Turandot à la Scala. Toscanini interrompt la représentation après la mort de Liù :

« Qui finisce l’opera lasciata incompiuta dal Maestro, perché a quel punto il Maestro e morto. »

Cet article doit évidemment beaucoup à Mosco Carner (Puccini, éditions J.-Cl. Lattès, 1984) et au cher Marcel Marnat (Giacomo Puccini, éditions Fayard, 2005).