Qui trop embrasse…C’est sans doute la leçon à tirer de la bronca qui, succédant aux ovations pour le plateau et la fosse, a accueilli l’équipe responsable du spectacle, conspuant les créateurs des décors, des costumes et des lumières, pourtant manifestement réalisés avec le plus grand soin, sans les distinguer du dramaturge et du metteur en scène. Cette édition de Caterina Cornaro se voulait exemplaire, en ce sens qu’elle proposait une version de l’œuvre aussi proche que possible, dans l’état actuel de la recherche, du projet premier de Donizetti, conçu librement pour Vienne, même s’il n’y fut pas représenté. Le livret de salle rapporte sous la plume d’Eleonora Di Cintio comment cette édition critique a été établie, purgée des modifications imposées à Naples par la censure, à Parme par une révision de circonstance.

Pourquoi cet accueil houleux ? Pour nous, à cause d’ une erreur de principe dont on a du mal à comprendre qu’elle ait pu prospérer. Si la raison d’être du Festival Donizetti est la représentation des œuvres du compositeur une fois retrouvée l’authenticité de ses intentions, pourquoi leur imposer une adaptation dramatique qui leur est par définition étrangère ? Si la censure modifia l’œuvre à la création napolitaine, l’intervention d’un dramaturge n’a-t-elle pas un effet comparable ? Au lieu de laisser se dérouler l’histoire pour laquelle Donizetti a écrit sa musique, c’est-à-dire celle d’un personnage fictif dérivé de celui créé par Henri Vernoy de Saint-Georges pour La reine de Chypre, de Halévy, Alberto Mattioli la farcit de réminiscences historiques. Oui, cette fiction repose sur une réalité historique et la vraie Caterina Corner était bien enceinte au moment de la mort de son mari le roi de Chypre, comme la femme que nous voyons attendre anxieusement des nouvelles de son mari hospitalisé. Mais ce parallèle censé éclairer le spectateur sur l’humanité du personnage – une femme aux aspirations et aux douleurs pareilles à n’importe quelle autre – se superpose à la trame dramatique sur laquelle Donizetti a composé, sollicite l’attention et en définitive embrouille au lieu d’éclairer. Si le roi est malade, l’angoisse de Caterina est-elle celle d’une femme amoureuse ? Les nombreuses projections de phrases toutes faites apportent des réponses d’une banalité accablante qui ôtent toute grandeur au personnage. S’agit-il d’une réalisation maladroite ? Peut-être, mais c’est surtout un « enrichissement » inutile par rapport au contenu de l’œuvre, et pour autant qu’on le sache, étranger à Donizetti.

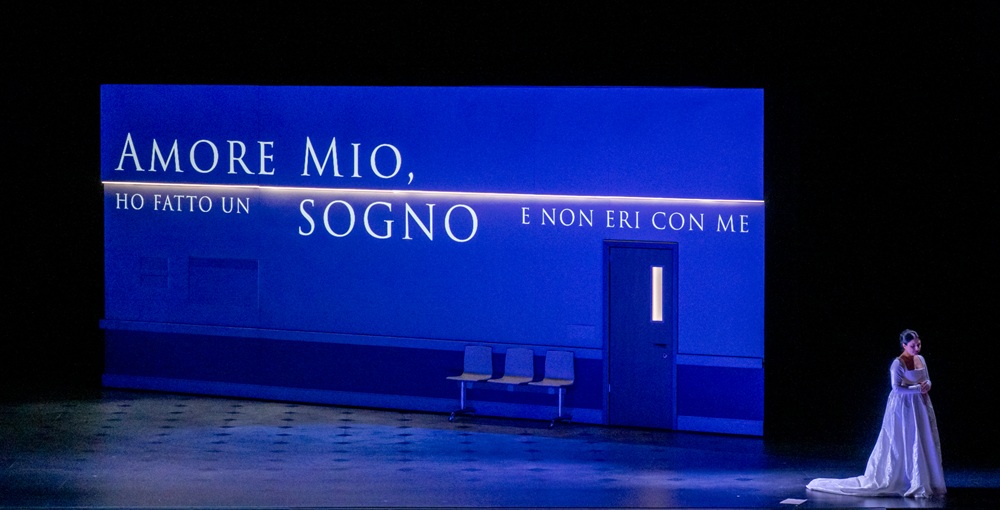

On voit donc au prologue une femme enceinte vêtue de rouge en habits contemporains assise dans une salle d’attente, et le passage rapide d’un brancard indique que le scène est à l’hôpital. Un flot d’images projetées représente peut-être son activité mentale ; des vues de Venise évoqueraient un voyage de noces au cours duquel elle aurait visité le palais de cette Caterina Cornaro. De là à fantasmer, il n’y a qu’un pas, et la femme réapparait en tenue d’apparat d’époque Renaissance au milieu d’une foule richement vêtue, devenue la Caterina Cornaro de Donizetti. Mais comme elle est aussi la contemporaine d’Alberto Mattioli elle retourne parfois dans la salle d’attente et retrouve sa robe rouge, interroge à l’occasion une infirmière qui a les traits de la suivante de Caterina, ou un médecin qui ressemble tellement au fiancé de Caterina ! Et pour éclairer le spectateur, on projette un flot d’images diverses, averse de neige, nuages tourmentés, lueurs énigmatiques, et vous aurez une idée du désarroi qui s’exhalait à l’entracte.

Sans doute cela ne change rien aux éléments du drame, que nous rappelons. Caterina Cornaro et Gerardo s’aiment et vont se marier mais Mocenigo vient interdire in extremis cette union. Le Conseil des Dix, qui gouverne Venise, a décidé que Caterina allait épouser le roi de Chypre pour contrôler grâce à elle cette île stratégique. Elle doit donc rompre avec son fiancé sinon il mourra. La mort dans l’âme elle obéit pour le sauver et il se croit trahi. (Prologue)

A Chypre, Lusignano, le roi d’origine française, prétend mener sa propre politique, alors un espion de Venise l’empoisonne lentement. Ce roi n’est pas un homme heureux, car il sait que sa femme ne l’aime pas. Revoici Gerardo : désespéré par la trahison de Caterina il s’est voué à l’ordre des Chevaliers de Rhodes, ce qui exclut tout engagement amoureux. Mais ses sentiments ne sont pas morts et il cherche l’occasion de braver celui qui lui a volé sa bien-aimée. Les espions de Venise le repèrent et Mocenigo leur ordonne de le tuer mais l’intervention d’un inconnu le sauve. Ce n’est autre que le roi, duquel Gerardo devient l’obligé et qui lui apprend que la reine n’a jamais cessé de l’aimer. Quand il se présente au palais le roi dit être trop faible pour le recevoir et Gerardo se retrouve en présence de Caterina, qui peut expliquer sa conduite passée. Quand il propose son aide pour contrer les menaces vénitiennes Mocenigo averti par ses espions survient et se dit prêt à accuser la reine d’être adultère et criminelle car elle empoisonne le roi. Ce dernier surgit pour la défendre, alors Mocenigo fait tirer le canon sur la ville. (Acte premier)

Chypre est attaquée et Gerardo fidèle à sa promesse vient combattre au service du roi. Les Chypriotes sont vainqueurs, mais Gerardo est mort au combat et le roi vient expirer sur scène dans l’affliction générale. (Acte II). Ce final, conçu pour Vienne où l’œuvre aurait dû être créée, prive la prima donna du rondo final et les auditeurs des jouissances dispensées par Montserrat Caballé ou Leyla Gencer, pour ne citer qu’elles.

Le lecteur a déjà compris que représenter trois femmes en une – le personnage de fiction, le personnage historique, la femme entre les femmes – est une gageure. Elle est tentée courageusement, mais maladroitement réalisée. Le spectateur doit accepter cet incessant va-et-vient entre la réalité contemporaine – une femme anxieuse attend des nouvelles de son mari en danger de mort – l’activité mentale de cette femme sous la forme d’images, réminiscences, qui font ainsi apparaitre en fondu enchaîné le Christ de Mantegna et l’homme qui git en salle d’opération, ses fantasmes qui font d’un médecin le support physique du chevalier Gerardo, et donnent aux méchants l’allure – cuir noir et maquillages – de méchants de bande dessinée, et la Caterina des situations prévues dans le livret, où elle porte les habits somptueux de son statut, peut-être un autre fantasme d’une femme ordinaire qui se rêve en princesse. La richesse iconographique est indéniable et on en perd sûrement une bonne partie, mais comment ne pas regretter que cette performance accapare l’attention au détriment de l’émotion que le spectateur devrait éprouver ?

D’autant que si le dispositif scénique a pour but de faciliter la compréhension du passage du présent douloureux – la salle d’attente – à l’action scénique fantasmée – décor monumental alternant arcs en plein cintre et colonnes – par la rotation des blocs qui le composent, le va et vient réclame du spectateur une analyse constante dans la mesure où le passage de l’espace « réel » à l’espace de la fiction est continu. C’est magistralement réalisé, on le réalise après, mais pendant on ne comprend guère, et placer l’espace hospitalier d’abord à jardin ensuite à cour semble une habileté limitée. Au dernier acte la femme en rouge et la reine se confondent : leur mari est mort. Et on se prend à penser que cette proposition oscille entre Kontwitschny et Pier Luigi Pizzi. Du premier relève une recherche tendant à rapprocher les personnages du prosaïsme de la vie contemporaine, du second celle des costumes, éblouissants pour la fête vénitienne du prologue, prolongée par la tunique du roi de Chypre, et moins éclatante mais tout aussi réelle dans les tenues de Mocenigo ou du chevalier Gerardo, dont la blancheur immaculée dit qu’il a choisi la voie de la pureté, ce qui lui permet quand il s’en dépouille d’apparaître en tenue d’agent hospitalier, avatar de George Clooney.

Heureusement, la mise en scène a des qualités qui survivent , en particulier la gestion des déplacements des masses, des positions individuelles , dans une intrigue où les victimes – Caterina, Gerardo, le Roi – sont surveillées, épiées, menacées, et où les chœurs doivent entrer et sortir avec la fluidité d’une vision. Francesco Micheli règle cela très bien et dirige les acteurs avec une efficace acuité, par exemple quand il impose au domestique chargé de désaltérer le souverain une apparente impassibilité et que son regard trahit la tension, car la coupe qu’il tend comme on élève un calice est empoisonnée. Froideur impérieuse de Mocenigo, passion exaltée de Gerardo, mélancolie du roi qui sait que sa vie intime repose sur une manigance, aucune nuance n’est négligée.

Dès les premiers accents de l’ouverture, on perçoit l’influx vital que la direction énergique de Riccardo Frizza insuffle à la partition, et qu’il maintiendra tant bien que mal sans jamais nuire à l’équilibre du plateau. Il retentit dans les accents des chœurs : aucune tiédeur dans la réjouissance initiale, toute l’ardeur nécessaire pour l’appel au combat, les membres du chœur de l’Académie de la Scala font merveille, et ils se plient aux mouvements collectifs que la mise en scène leur demande, en particulier d’expressifs jeux de mains. Un peu surprenante la place scénique accordée à la suivante de Caterina, dont le costume fait une sœur de la mariée, mais son rôle ne permet pas de dire davantage de la voix de Vittoria Vimercati qu’elle est bien sonore. Dans le rôle du traître Strozzi, puis en fidèle du Roi Francesco Lucii est d’abord cauteleux puis douloureux comme il convient à ces circonstances. Fulvio Valenti assure son rôle paternel avec l’aplomb nécessaire avant de s’effondrer devant le représentant des Dix, passant d’une voix pleine à une émission retenue très juste. Ce représentant des Dix a la stature impressionnante de Riccardo Fassi, dont la retenue scénique rend plus impressionnante la profondeur de sa voix, aussi noire que sa tenue, et qui trouve les accents de menace sans outrance aucune.

C’est peu de dire que Vito Priante impressionne, dans le rôle du roi malheureux : il exprime avec une justesse touchante la complexité d’un homme sincère et fier, englué dans une situation matrimoniale qui s’est révélée un piège et contraint par son sens de l’honneur à résister par les armes à un protecteur devenu menaçant. Son jeu scénique exprime efficacement et sobrement l’affaiblissement physique du souverain empoisonné, dont il fait passer l’humanité et la noblesse dans les accents d’une voix bien contrôlée. Gerardo est lui aussi une victime du plan de Venise pour contrôler Chypre ; mais quand le rôle est chanté par Enea Scala la plainte ne peut être élégiaque : elle s’exprime avec toute l’ardeur vocale dont le ténor est coutumier et cette vaillance sied au personnage qui s’est engagé dans un Ordre militaro-religieux. Scéniquement il s’investit à fond et la composition est convaincante de bout en bout, lui valant aux saluts des ovations méritées.

C’est une nouvelle aventure pour Carmela Remigio que ce nouveau rôle, surtout dans ce projet scénique qui recompose en permanence le personnage et la contraint à ce nomadisme entre images mentales et « réalité ». Elle l’aborde crânement, comme pour tous ses engagements, et le résultat est une composition vocale et scénique irréprochable dans les moindres détails. Scrupuleusement attentive aux moindres nuances, sa Caterina est moins éblouissante, sur le plan pyrotechnique, que celle d’illustres devancières, mais cette édition, conforme au projet de Donizetti pour Vienne, est dépourvue de l’air final conforme à la tradition. Mais elle n’a rien à leur envier sur le plan de l’émotion, et on l’admire encore davantage d’avoir relevé le défi de cette conception.

Au final, l’exécution musicale et vocale compense heureusement l’échec de l’ambition dramaturgique.