Massenet a fait mourir en scène beaucoup de ses héros et de ses héroïnes, mais quand meurt épuisé le vieux Don Quichotte, n’est-ce pas son propre adieu à la vie qu’il a en tête ?

De cet ultime opéra, somme toute assez peu représenté, en tout cas pas autant que sa liberté, son invention, ses surprises constantes, le mériteraient, l’Opéra de Lausanne donne une lecture un peu déconcertante au début (du moins pour le signataire de ces lignes), mais qui très vite convainc, par la grâce d’un interprète complètement investi par son personnage, et finalement émeut jusqu’à tirer des larmes.

Ce qui nous aura déconcerté, c’est le côté music-hall des premières scènes, l’apparition de Dulcinée en meneuse de revue, descendant des cintres au milieu d’une foule de boys en frac, agitant des éventails (rouges), sous une voûte de lampes à la Paul Derval. Mais très vite d’autres idées, bien plus originales, emmèneront le spectateur à l’intérieur-même de l’imaginaire du Chevalier de la Longue Figure.

Un vieil enfant en body

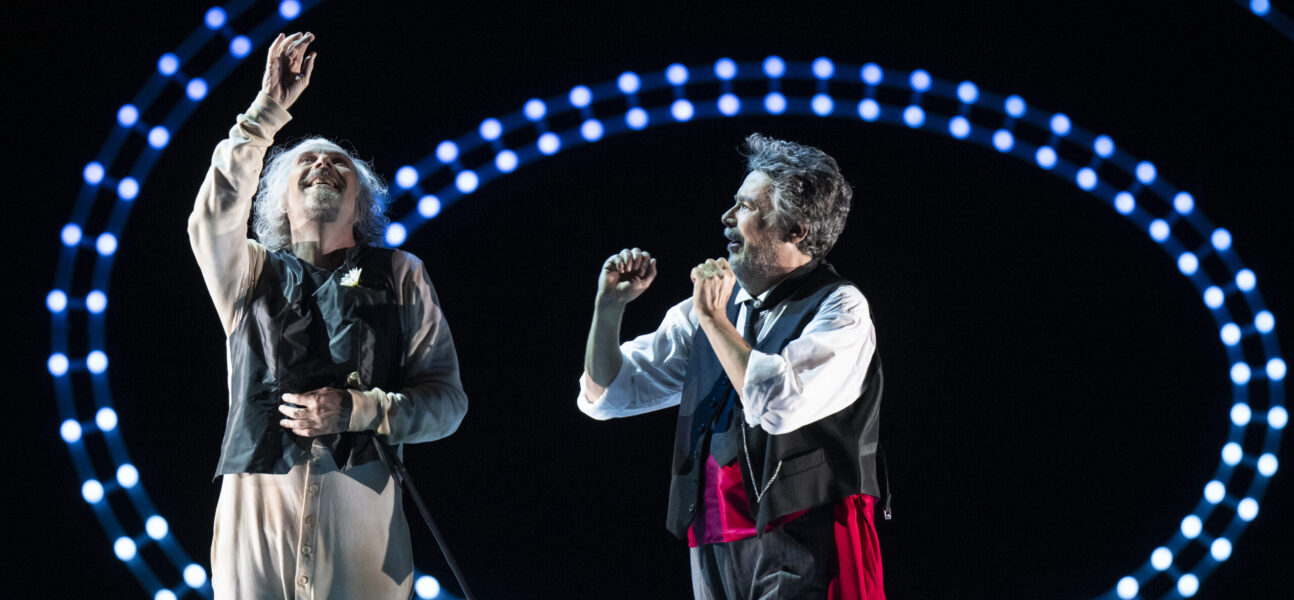

Comme aire de jeu, un plateau très incliné. C’est l’île de rêve de Don Quichotte, comme le dit Bruno Ravella, le metteur en scène. Sur cette île apparaissent, d’abord en tenues de soirée, le vieux fou très décrépit et son fidèle compagnon-soutien-frère Sancho. Ils vont très vite quitter ces vêtements cérémonieux, que Sancho pliera soigneusement : si lui-même sera en gilet et chaine de montre, un foulard rouge en guise de ceinture, le Chevalier restera en « body » comme un vieil enfant qu’il est. Seul son gilet blanc de frac, enfilé à l’envers, lui sera une manière de cuirasse.

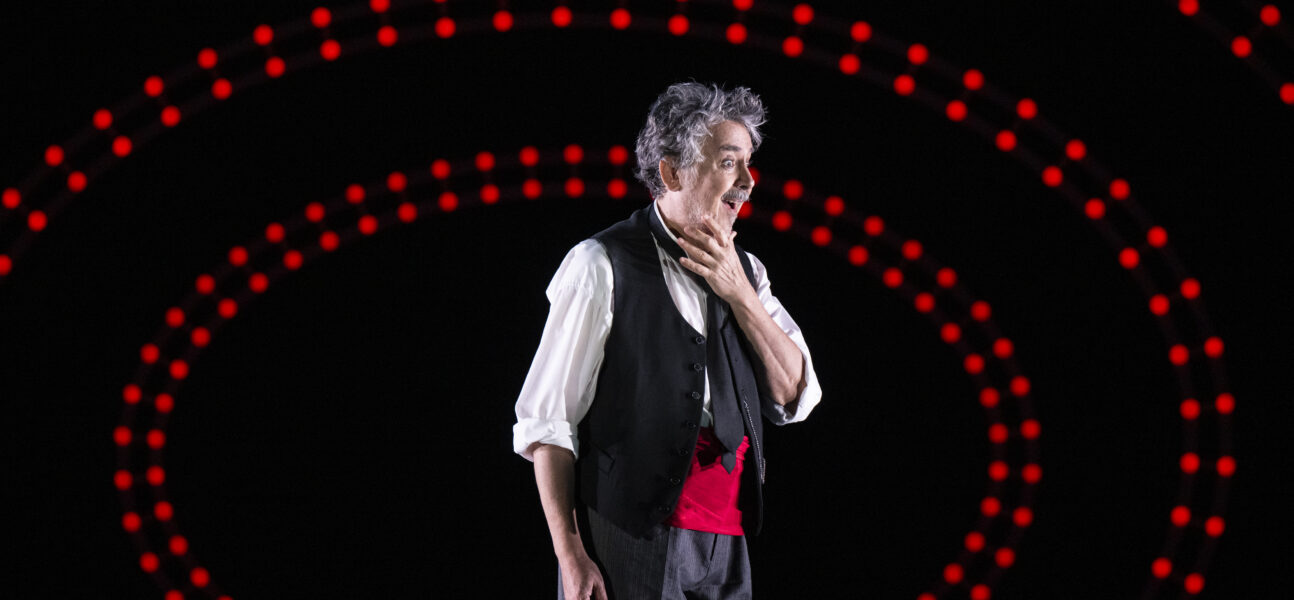

Nicolas Courjal, qui dans la vie a une petite cinquantaine fringante, dessine, avec l’aide d’une perruque de cheveux blancs, une silhouette de vieillard chancelant, fragile, mais que sa folie électrise et transmue en héros de chevalerie dans les plaines d’Estrémadure. Un vieux fou, qui entre deux extravagances, s’illumine de bonté, de générosité, de lyrisme, de sagesse.

Quand les fracs auront disparu, la voûte électrique (soit dit en passant, une belle création du scénographe Leslie Travers, qui crée une illusion troublante, en perspective accélérée) deviendra un espace onirique, comme la figuration du cerveau embrumé du héros, l’intérieur d’un crâne où les tempêtes se bousculent.

Tout de suite on est saisi par l’intensité juvénile de la partition de Massenet, qui dès les premières notes demande aux musiciens d’être dans la tension et l’énergie, – dixit le chef Laurent Campellone à la tête d’un Orchestre de Chambre de Lausanne, dont la prestesse illumine l’ouverture. De même que le Chœur de l’Opéra de Lausanne, impeccable dans les « Alza ! » de la foule sous le balcon-trapèze de Dulcinée, ou dans la marche triomphale ironique saluant l’entrée du Quichotte et de Sancho.

Stéphanie d’Oustrac assume avec panache le personnage d’aguicheuse espagnole que lui dessinent le metteur en scène et sa costumière, Gabrielle Dalton : guépière moulante, bas à résille mettant en valeur ses jambes parfaites, longue basquine froufroutante et rouge, en forme de traîne à l’andalouse…

Second degré

Dès son air d’entrée, « Quand la femme a vingt ans », s’entend la même bravoure, et une manière de second degré, d‘excès : sans doute cette Dulcinée joue-t-elle de ses charmes comme le Chevalier joue de ses rêves de gloire. Il y a dans sa manière de chanter de la gourmandise, un élan, de l’audace aussi (qui va de pair avec celle de descendre des cintres en équilibre sur une balançoire exiguë). Stéphanie d’Oustrac, très pétulante, joue la carte du brio et de la verve, parfois au détriment de la ligne de chant, et, très en voix, se promène allègrement entre ses différents registres et envoie des fortissimos renversants…

Elle titille la jalousie de ses soupirants, Rodriguez (Maxence Billiemaz) et Juan (Jean Miannay). D’où un duel bouffe à coups de cannes entre ce dernier et le Quichotte. On remarque au passage que le noble vieillard est dans une forme olympique. On le verra encore quand, bataillant contre le moulin, il se livrera à quelques cabrioles assez enlevées.

Second degré aussi peut-être dans les mots que le librettiste Henri Cain met dans la bouche de Don Quichotte, mais que Nicolas Courjal assume avec sérieux : « Je voudrais que la joie embaumât les chemins, / La bonté la cœur des humains, / Qu’un éternel soleil illuminât les plaines ».

Un vibrato qu’on oublie vite

Le vibrato de sa voix, assez accentué, étonne d’abord, mais on oublie toute réticence devant l’humanité du personnage qu’il incarne, et le lyrisme bouffe de ses emballements (« Je vous offre un château sur le Guadalquivir, les jours y passeront duvetés de tendresse »).

Il y a de la ferveur dans la composition de Courjal qui, tout jeune qu’il est, dessine un vieux bonhomme très crédible. Ni pathétique ni ridicule, Don Quichotte est l’honnêteté même dans un monde factice et on aime la tendresse candide qui baigne par exemple sa romance de la fin du premier acte : « Elle m’aime et va me revenir / Avec des yeux mouillés de repentir… »

Cocasse et touchante, sa recherche de rimes brillantes pour le poème qu’il dédie à l’élue de ses pensées brumeuses : idée très drôle, ses vers prennent la forme cursive de lignes d’écriture descendant des cintres pour dessiner son laborieux madrigal :

Dulcinée !

Dame de ma pensée !

De toi mon âme est oppressée…

Mais j’ai vu ton émoi…

Je sais que tu penses à moi !

Je crois en toi !

Un merveilleux de théâtre

Autre idée de mise en scène astucieuse : ce géant dont on ne voit que les jambes énormes descendant des cintres pour envahir le plateau, tandis que des mains surgissent des coulisses et des cintres pour devenir ailes de moulin. Des images d’une poésie magique, d’un merveilleux de théâtre, dont, vieil enfant à son tour, on reste épaté.

La plume rapide de ce Massenet presque septuagénaire continue à courir, semant de brèves mélodies qu’il abandonne sans souci de les développer, passant très vite à d’autres idées. L’orchestration est constamment changeante. Ainsi le tableau de nature au début du deuxième acte, évoquant avec hautbois et flûtes « un lever d’aurore très rose dans la campagne » ou les rythmes cavalcadants de la bataille du vieux fou contre le moulin (syncopes, traits virtuoses des vents, cuivres triomphants lors de la victoire finale). Brillant morceau de bravoure de l’OCL.

Marc Barrard, superbe Sancho

De surcroît, Massenet varie l’écriture vocale, prêtant des tournures archaïsantes à l’étonnant couplet misogyne de Sancho fulminant contre cette gent féminine qui mène les hommes par le bout du nez (« L’homme est une victime, et les maris des saints ! »). Marc Barrard dessine un Sancho dense et fraternel, rouspéteur et généreux. D’impeccables phrasés, une diction dans la grande tradition du chant français, le timbre chaud d’une voix d’une robustesse à toute épreuve, une présence en scène aussi solide que sont fantasques les embardées de son maître.

Nouvelle trouvaille de mise en scène au troisième acte, le tableau de la nuit étoilée : quelques points lumineux sur le fond très noir de la scène. Le tempo se ralentit, pour une vaste page orchestrale, cuivres sombres et cordes graves, angoisse et mystère. Tandis que Sancho frémit de terreur, le Quichotte qui rêve d’héroïsme (il part à la reconquête d’un collier de perles qu’on a volé à Dulcinée) entame une romance « Quand paraissent les étoiles… » qu’il ne poursuit pas : ce sont les violons qui la continueront… Autre idée d’un Massenet décidément très désinvolte.

Un saint esprit descendant sur les brigands

Soudain on va voir les points lumineux des étoiles s’étirer, on croira un instant à des étoiles filantes, mais finalement le fond de la scène se déchirera (ce n’était qu’une feuille de papier) et surgira un phalange de bandits masqués, très décidés à occire les deux voyageurs.

Au chœur des brigands (pastiche d’opéra traditionnel), Don Quichotte rétorquera d’abord par une prière, puis par une ardente profession de foi, « Je suis le chevalier errant qui redresse les torts, un vagabond inondé de tendresse… » Nouvelle page étonnante, sous forme d’arioso, où Nicolas Courjal est superbe d’idéalisme et de lyrisme.

On verra alors descendre lentement une couronne lumineuse, à la fois référence au collier dérobé et auréole venant coiffer le Chevalier de la Longue Figure, qui bénira les bandits médusés…

Massenet en liberté

À partir du quatrième acte, l’émotion monte encore. Avec quelques très beaux moments, d’abord le mélancolique lamento de Dulcinée, « Lorsque le temps d’amour a fui… », où Stéphanie d’Oustrac montre d’autres couleurs, entourées de mélismes arabo-anadalous, puis le malicieux duo entre Quichotte et Sancho… Où à nouveau Massenet semble s’amuser de sa science musicale : au choral entonné noblement par Quichotte, « J’entre enfin dans la joie, et l’immortalité ! », s’entretisse le rythme de menuet de Sancho qui, tel Sganarelle, réclame ses gages : « Quand donc entrerai-je dans l’opulence et dans l’oisiveté ? » Ce menuet drolatique deviendra grandiose quand son maître lui aura promis des brocards et un château…

Enfin quand Don Quichotte aura remis à Dulcinée le fameux collier et qu’elle aura cruellement ri de sa demande en mariage, la belle phrase (tellement Massenet) de vieil homme, « Ô toi dont les bras nus sont plus frais que la mousse, Laisse-moi te parler de ma voix la plus douce…», et l’unisson puissant de Dulcinée et Quichotte sur « Je t’ai livré mon cœur et te vois à mes pieds ! »

Une Dulcinée qui aura tout compris : « Oui, peut-être est-il fou… mais… c’est un fou sublime ! »

Amitié amoureuse

On l’a dit, Marc Barrard est magnifique, et toute la fin de l’opéra semble faite pour le mettre en valeur, d’abord sa plaidoirie « Moquez-vous sans pitié de ses bas décousus, Vous… bas fripons, courtisans, gueuses, qui devriez tomber aux pieds / De l’être saint dont vous riez ? » et puis, après un très étonnant solo de violoncelle, qui semble répondre sombrement à la méditation de Thaïs, le duo d’amitié, on serait tenté de dire d’amitié amoureuse, entre Quichotte et Sancho, qui précède la mort du héros : « Sois l’ultime soutien de celui qui pansa l’humanité souffrante…»

Il y a là une grandeur, une noblesse, une sérénité, que vient illuminer un concert de bois quand le mourant évoque l’Ile des Rêves qu’il lègue à son valet.

Tous deux serrés l’un contre l’autre, les deux chanteurs y sont, sur de longues et lentes arabesques des violons, touchants de tendresse.

Depuis longtemps, les lumières clinquantes ont disparu, ne reste qu’un plateau désert et cette fraternité aux portes de la mort.

Et la voix lointaine de Dulcinée chantant : « Où vont nos bonheurs ? »

Un très bel opéra. Magnifiquement servi à Lausanne. Il faudrait, on aimerait que cette production soit reprise et aille de théâtre en théâtre…