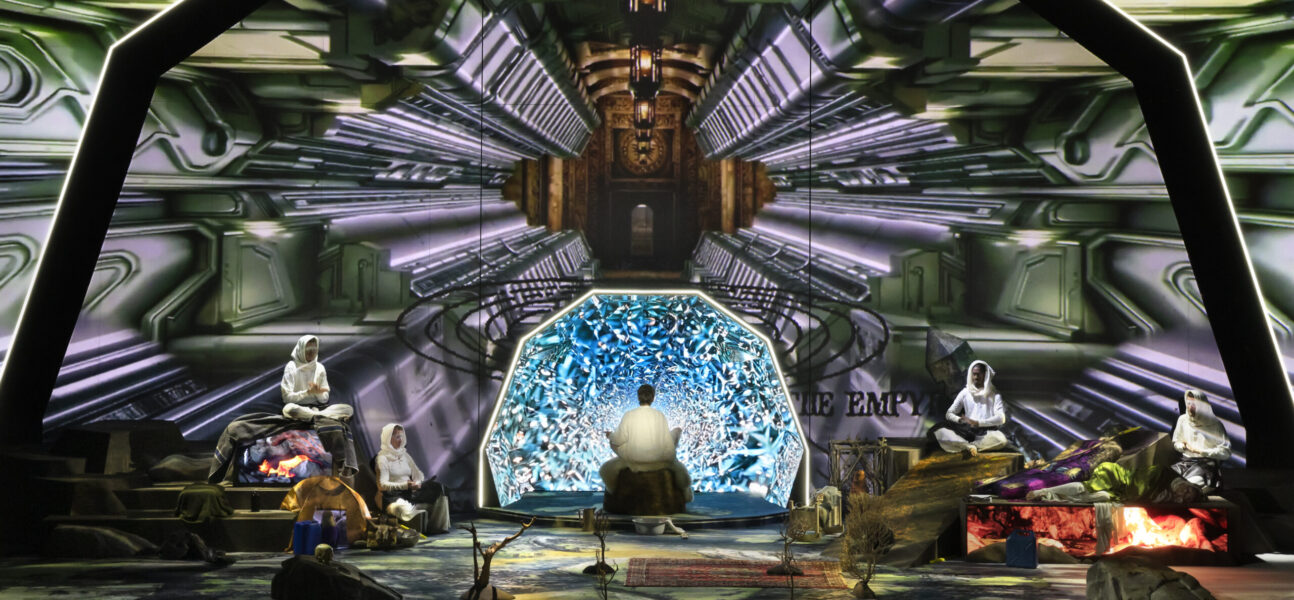

L’œuvre de Wagner est saturée de sens : dans ses livrets, le compositeur combine les sources et réinvente les histoires. Les niveaux de lecture sont multiples et les strates de signification, potentiellement infinies. Et comme pour ajouter à l’infini, le texte se déploie sur une partition qui, elle-même, se prête à une lecture qui dépasse de très loin l’analyse musicale. Mettre en scène cette saturation, c’est nécessairement choisir entre un angle limité – c’est, dès lors, risquer une lecture superficielle – et une lecture totalisante ; c’est, dès lors, risquer de transposer la saturation de l’œuvre sur scène. En voulant éviter l’écueil du premier terme, Susanne Kennedy et Markus Selg se sont allègrement jetés dans le second. À l’occasion de leur première production pour l’opéra – Einstein on the Beach (2022) – la metteure en scène et le scénographe avaient invité le public à s’immerger dans l’œuvre en prenant place sur scène, parmi les chanteurs. Ici, c’est depuis la salle que le public est censé vivre une expérience immersive qui, en l’occurrence, ne passe ni par la musique, ni par l’invitation à la contemplation. L’immersion est le fait d’une saturation d’images et d’effets vidéo, de couleurs elles aussi saturées, d’une fuite en avant qui agresse plus qu’elle n’invite. Cette multiplication d’images et d’effets offre des possibilités infinies en termes de symbolique et les ambitions ne manquent pas à cet égard (si l’on en croit les notes d’intention du livret) : il est question de psychanalyse jungienne et d’image archétypale, Schopenhauer est convoqué – évidemment – de même que Platon, les rites initiatiques païens, les spiritualités hindoues ou encore les origines du théâtre. De ces ambitions théoriques, on ne percevra pourtant pas grand-chose. Les références christiques sont légion, on est souvent entraîné à travers la couronne d’épines mais le spectacle n’est pourtant pas ici celui de la Passion d’Amfortas et l’on peine dès lors à dépasser l’anecdote. À vouloir tout dire, ne risque-t-on pas de ne finalement rien transmettre ? La quête intérieure et l’expérience immersive revendiquées ressemblent davantage à un voyage dans un jeu vidéo vintage, monté à grands renforts d’IA – esthétique à laquelle d’aucuns sont sans doute sensibles.

En fosse, Alejo Pérez adopte une lecture d’emblée analytique où leitmotivs et tensions harmoniques sont soigneusement soulignés, parfois au détriment d’un phrasé et d’un mouvement global aboutis. Il faut attendre le deuxième acte pour que le Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen révèle son plein potentiel expressif. Les phrasés se font alors plus soutenus et la tension s’installe jusqu’à exploser lors de l’apothéose de Parsifal, à la fin du troisième acte. Certes, les bois et les cordes manquent encore de rondeur et les cuivres – généreux et toujours justes – pourraient gagner en volupté mais, globalement, l’ensemble est de très bonne tenue.

L’approche verticale de la direction se ressent dans les premières interventions du Gurnemanz d’Albert Dohmen. L’attention extrême qu’il porte aux consonnes rend la direction des phrases difficile à saisir. Ce n’est qu’au troisième acte que le chant se déliera pour se laisser porter par une énergie horizontale (alors même que Parsifal, lui, monte au ciel), permettant d’apprécier les trésors de musicalité qu’offrent le timbre cuivré et la voix ample du chanteur. Dshamilja Kaiser est une Kundry d’abord comme effacée – ce qui est peut-être dû à une direction d’acteurs minimaliste (sinon inexistante, au premier acte) assumée. Le placement est toutefois idéal et, même si les graves manquent parfois de volume, la voix se déploie en harmoniques enveloppantes. Avec le Parsifal de Christopher Sokolowski, elle offrira un duo intense où – enfin – chanteurs et orchestre s’élanceront en une même direction claire et passionnée. Visuellement, alors que l’on passe à ce moment d’une saturation de couleurs à une ambiance intime et presque en noir et blanc, la scène du baiser est certainement la plus réussie. Sokolowski a toutes les qualités du ténor wagnérien : charpentée mais suffisamment légère, éclatante et canalisée mais pas nasale, la voix séduit d’abord dans des aigus puissants et larges. À la fin du troisième acte, on lui découvrira des graves bien installés. Kartal Karagedik est un Amfortas à la projection efficace avec de beaux médiums et une largeur générale. Son « Wehe ! Wehe mir der Qual » est remarquablement mené et constitue, avec le baiser de Parsifal et Kundry, le sommet musical de la production. Werner Van Mechelen est un Klingsor à la vocalité idéale : la voix est large mais d’une extrême clarté, colorée, la projection servie par un souffle enveloppant et comme infini. Titurel est vaillamment servi par un Tijl Faveyts qui canalise parfois à l’excès mais qui, globalement, offre une prestation soignée et émouvante.

Sawako Kayaki, Jessica Stakenburg, Emanuel Tomljenovic et Timothy Veryser sont quatre écuyers à la vocalité cohérente, tandis que les six filles fleurs de Maria Chabounia, Ondelwa Martins, Idunnu Münch, Sawako Kayaki, Zofia Hanna et Jessica Stakenburg offrent, individuellement, de très beaux timbres mais qui ne s’harmonisent pas idéalement dans une partition qui exige une certaine cohérence chromatique.

Le chœur d’Opera Ballet Vlaanderen, préparé par Jef Smits, n’est pas au sommet de ses capacités. Le son est massif et ample mais manque de rondeur, les phrasés sont laborieusement négociés et la justesse reste parfois approximative. Le chœur d’enfants, préparé par Hendrik Derolez, est en revanche excellent et l’on goûte un son parfaitement homogène tant du point de vue des intentions que de la couleur vocale – ce qui, on le sait, témoigne d’un exigeant travail sur le son et d’une écoute mutuelle à toute épreuve.

On sort de ce Parsifal avec la conscience d’un décalage : l’infini s’est dilué dans la profusion et, si quelques instants de grâce rappellent la force de l’œuvre, on n’en aperçoit toujours pas la vision.