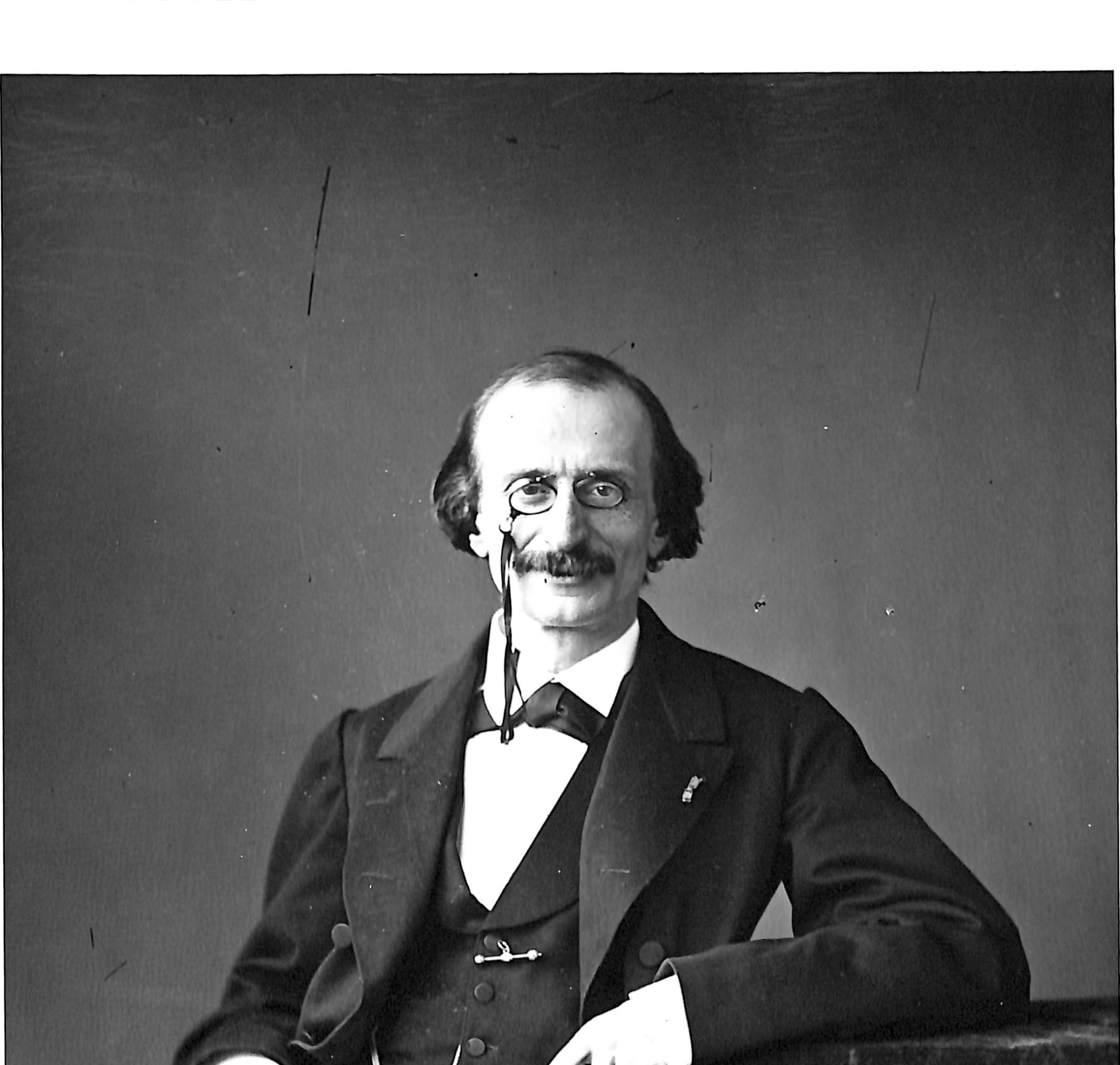

Pour attirer davantage les Parisiens qui se pressent à ses nouveaux spectacles, Offenbach cherche le bon endroit. Son choix s’était d’abord porté sur une petite salle située avenue des Champs-Élysées, dans le carré Marigny, la salle Lacaze. Cet ancien théâtre d’un prestidigitateur peut accueillir jusqu’à 300 spectateurs et devient ainsi le nouveau théâtre des Bouffes-Parisiens. Il a de surcroît l’avantage de se situer non loin des attractions de l’Exposition universelle de 1855. Mais à cette époque, celle qu’on appelle aujourd’hui un peu prétentieusement « la plus belle avenue du monde » n’est pas extraordinairement accueillante, surtout les jours maussades, puisque l’avenue n’est alors pas pavée et se transforme en champ de boue lorsqu’il pleut. Offenbach ne va pas tarder à se mettre en quête d’un lieu plus accueillant pour la mauvaise saison, qu’il trouve dès l’automne de la même année dans le passage Choiseul. Il s’agit de l’ancien théâtre des Jeunes-Elèves qu’un autre magicien, Louis Comte, avait fait construire une trentaine d’années auparavant et qui va devenir le second théâtre des Bouffes parisiens (les Bouffes d’hiver), avant de prendre le nom (actuel) des Bouffes parisiens en 1859 lorsqu’Offenbach quittera la salle Lacaze pour de bon. L’actuel théâtre n’est pas le même que celui qui est alors investi par Offenbach et sa troupe : il le fera reconstruire quelques années plus tard.

Nouvelle salle, nouvelle oeuvre ! Après Les Deux Aveugles qui triomphent salle Lacaze depuis l’été, Offenbach fait appel à un nouveau librettiste, le tout jeune (21 ans) Ludovic Halévy, (par ailleurs fonctionnaire et qui signe pour l’occasion d’un pseudonyme, Servières, on ne sait jamais… mais il rétablira son vrai nom bien vite). Les deux hommes optent pour une « chinoiserie musicale ». La Chine et ses sortilèges sont régulièrement à la mode dans les domaines des arts ou de la décoration, mais aussi au théâtre depuis le milieu du XVIIIè siècle. Bientôt, l’ameublement viendra compléter la galerie d’inspiration des créateurs occidentaux. Mais à l’opéra, c’est encore assez rare.

Halévy concocte un livret aux petits oignons pour Offenbach, qui saura le faire fructifier. Nous voici au palais du roi Fé-Ni-Han, qui passe son temps à ne rien faire et à déjouer des complots. Au sein de sa Cour se trouvent deux personnes qui sont en fait des Français qui ont été enlevés : Ké-Ki-Ka-Ko, un vicomte, et Fé-An-Nich-Ton, une danseuse. Ils se remémorent avec nostalgie le Paris qu’ils ont laissé et décident de s’évader sans plus tarder. Mais c’est une drôle de Cour chinoise, puisque le roi est aussi un Français, Anastase Nourrisson de son vrai nom, alors que le chef des conspirateurs, Ko-Ko-Ri-Ko, est né rue Mouffetard à Paname… Mais Ko-Ko-Ri-Ko, lui, veut surtout prendre la place de Fé-Ni-Han pour mieux… ne rien faire. Il facilite donc le départ des trois autres en s’assurant que les relais de poste sont prêts « jusqu’à Pantin » et qu’il peut rester tranquille sur ses coussins 24 heures par jour comme nouveau roi…

Un seul acte, délirant, que le duo baptise Ba-Ta-Clan, qui en argot signifie gros bric-à-brac d’objets insolites, peu ou prou.

Offenbach donne son meilleur pour tricoter une partition drolatique mais en réalité pleine de grâce et de charme, sans oublier évidemment de pasticher le Grand Opéra à la française (il cite les Huguenots par exemple) et quelques opéras italiens, notamment Verdi, qui vient de créer à l’Opéra ses Vêpres siciliennes dans le cadre de l’Exposition universelle, non sans psychodrames, au point de recueillir le surnom peu flatteur de « Merdi » parmi les musiciens de l’Opéra de Paris, que l’Italien baptise avec mépris « La Grande boutique ». Souvent très exigeant, mais pas toujours modeste, Offenbach est très content de son travail, notamment à propos de l’air des conjurés : « tellement enlevant, tellement empoignant, que dès que je l’entends, je le chante moi-même contre moi-même ».

Offenbach en profite aussi pour se moquer de l’esprit un peu nationaliste qui flotte à ce moment là dans Paris, alors que le Second Empire tout neuf savoure non seulement d’accueillir le monde entier dans une Exposition universelle très en vue, mais aussi la victoire sur la Russie en Crimée (à quel prix…), alors que les troupes reviennent au même moment triomphalement à grands coups de défilés martiaux dans Paris. Il faut vraiment être myope pour ne pas reconnaître quelques traits du régime dans la partition… La censure, pourtant, regarde ailleurs et personne ne cherche le second degré : on est là pour s’amuser et la création, voici tout juste 170 ans, est un triomphe mémorable. Cité par Jean-Claude Yon dans son indispensable biographie d’Offenbach, Gustave Héquet, pour l’Illustration, n’en peut plus d’aise dans l’article qu’il consacre à la chinoiserie et qui paraît le 5 janvier suivant : « Cela est aussi gai que les Deux Aveugles, avec plus de mouvement, plus de variété, plus de spectacle. Il y a là des bêtises merveilleuses, des calembours magnifiques, des mélodies pleines de verve, d’originalité, d’effets inattendus et tout à fait nouveaux. Jamais on n’a vu la musique jeter d’un air aussi déluré son bonnet par dessus les moulins (…) Courez-y, vous me remercierez de mon conseil ! ».

Ce succès est durable et c’est d’ailleurs en hommage à cette chinoiserie délirante que lorsque le Grand café théâtre chinois de Paris ouvre dix ans plus tard avenue Voltaire, au milieu des champs, on lui donne le nom de Ba-Ta-Clan, qui n’est pas encore le symbole de la liberté qu’il va devenir dans les circonstances tragiques que l’on sait.