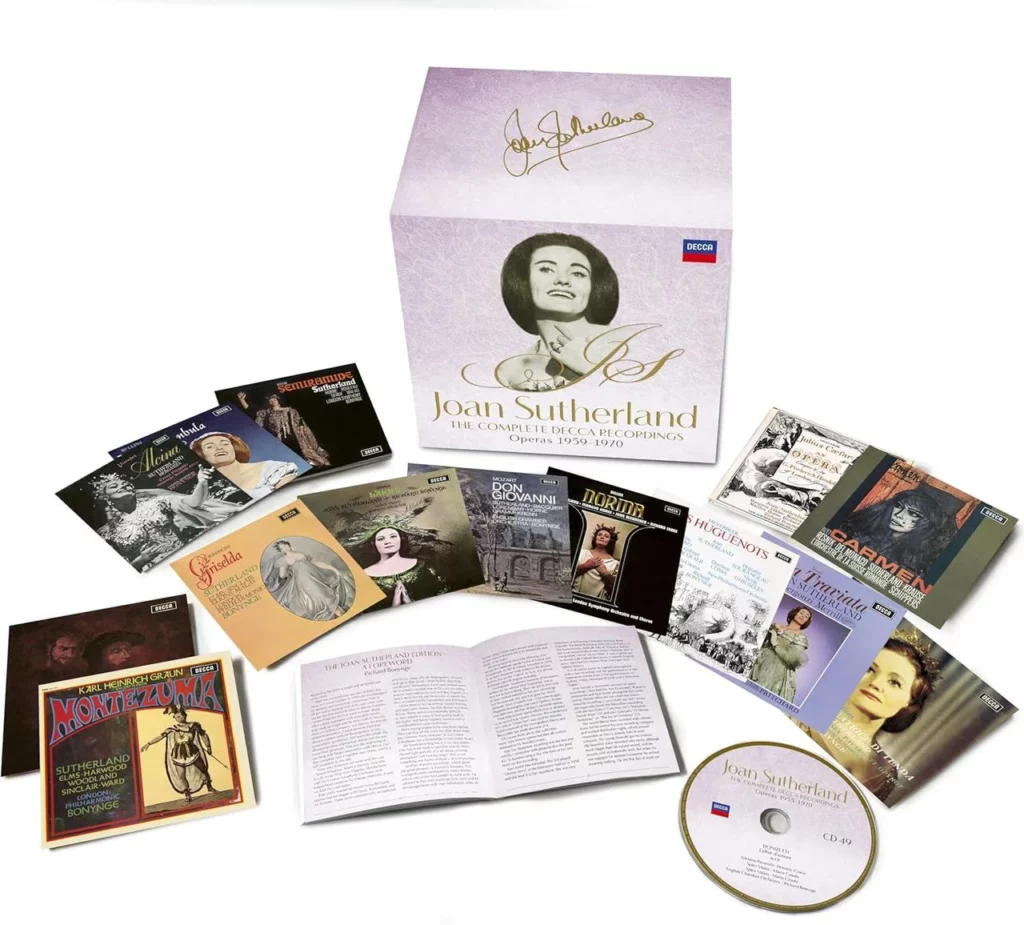

Pour notre plus grand bonheur, Decca réédite sous forme d’un superbe coffret (avec pochettes d’origine) les intégrales lyriques de la Stupenda originellement enregistrées entre 1959 et 1970. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir l’une des plus grandes artistes de tous les temps.

La compilation s’ouvre avec un enregistrement sur le vif d’Alcina en 1959 qui n’a été mis que tardivement au catalogue officiel (Melodram, éditeur spécialisé à l’époque dans les « pirates », avait toutefois publié la bande radio dans les années 80). L’enregistrement mono est d’une qualité sonore très correcte, avec des voix très présentes. Créée en 1954, la Cappella Coloniensis fut l’une des premières grandes formations à aborder les ouvrages baroques dans une optique d’interprétation historiquement informée. Le diapason est ainsi à 415 Hz. Ferdinand Leitner la dirige toutefois avec une componction un peu datée pour nos oreilles modernes. Les coupures sont nombreuses (une bonne demi-heure de musique), les da capo limités, les variations basiques et le suraigus absents. Joan Sutherland, appelée au dernier moment à remplacer une collègue insuffisante, y déploie une voix souple et colorée, assortie d’une technique impeccable, mais sans véritable occasion de briller. Son « Tornami a vagheggiar » d’une exceptionnelle légèreté, reste toutefois un merveilleux moment, tandis que son « Ah! mio cor! Schernito sei! » témoigne de sa capacité à faire passer une émotion tout en finesse. Ses élans de colère dans « Ah! Ruggiero, crudel » (avant un « Ombre palide » plus classique) préfigurent déjà ceux de Norma. La prononciation est très correcte. On reprochera plus tard à la diva australienne de chanter avec une patate chaude dans la bouche : nous en sommes loin. En Ruggiero, Fritz Wunderlich est une double curiosité. Le rôle avait été écrit pour le castrat Giovanni Carestini : il est généralement défendu par des mezzo-sopranos à l’époque moderne. Le ténor allemand est donc obligé d’adapter la partition à sa voix, avec par exemple des transpositions à l’octave, tessiture quasi barytonnale qui ne met pas toujours en valeur la brillance légendaire de sa voix. La technique reste impeccable, avec des vocalises fort bien exécutées (son « Sta nell’ircana pietrosa tana » nous fait toutefois oublier nos habitude d’écoute !). La performance est d’autant plus remarquable que celui-ci, dit-on, découvrait la partition : Nicola Monti, qui devait chanter le rôle de Ruggiero, avait en effet appris celui d’Oronte (!) (vrai rôle de ténor) qu’il chante d’ailleurs excellemment, dans une combinaison de voix de tête et de poitrine. L’enregistrement est également une occasion de découvrir de bons chanteurs méconnus comme Thomas Hemsley, Norma Procter, très beau contralto, ou encore Jeannette van Dijck d’une grande sensibilité dramatique. L’ensemble de l’enregistrement est finalement plaisant, mais pour apprécier cette curiosité, il faudra toutefois mettre ses préjugés au vestiaire.

Acis and Galatea contraste instantanément par la qualité sonore de l’enregistrement, marque de fabrique de Decca. Spécialiste de la musique britannique, mais pas du baroque, Adrian Boult manque de légèreté pour la partie qui précède le dénouement tragique. Ainsi dirigée, Joan Sutherland est un peu placide. Spontanément associé aux compositions de Benjamin Britten, on n’attendait pas nécessairement Peter Pears dans ce répertoire. La voix sonne jeune, les vocalises sont réussies : on pourra émettre des réserves de puristes sur le style mais l’interprétation est largement convaincante.

On ne présente plus le Don Giovanni de Carlo Maria Giulini, assez universellement salué comme l’un des monuments de l’histoire du disque et figurant régulièrement dans les recommandations de discothèque idéale. Giulini fut pourtant un choix par défaut : Thomas Beecham refusa la proposition de diriger le chef-d’œuvre de Mozart, puis Klemperer renonça après quelques séances pour raisons de santé. La direction est typique de l’époque, c’est-à-dire qu’elle tire l’ouvrage vers le romantisme, mais sans oublier le versant giocoso du drame, dans une conception parfaitement équilibrée. Bien oublié aujourd’hui, Eberhard Wächter est l’un des meilleurs Don Giovanni de son époque (et un excellent interprète dans l’absolu), alternant virilité et suavité, toujours virevoltant, colorant finement chaque mot dans toute une palette d’expressions. La voix est assez claire et l’émission parfois un peu rocailleuse. Le Leporello de Giuseppe Taddei n’a pas la plus belle voix du monde, mais lui aussi sait faire un sort à chaque mot dans une interprétation absolument réjouissante. Luigi Alva offre un Don Ottavio un peu trop propret et on a souvent entendu mieux depuis. Piero Cappuccilli ne fait qu’une bouchée du rôle de Masetto avec une interprétation très drôle du jeune homme un peu rustaud. Gottlob Frick n’est pas le roi du beau chant, avec une émission parfois étonnante, des erreurs de prononciation, et son Commendatore n’est pas vraiment impressionnant. Joan Sutherland, dans une de ses trop rares incursions dans le répertoire mozartien, remet les pendules salzbourgeoises à l’heure : sa Donna Anna est juvénile et vive, une vraie jeune fille, la perfection technique se faisant ici oublier. Elisabeth Schwarzkopf atteint également la perfection en Donna Elvira, ardente et passionnée, toujours juste. Graziella Sciutti est une Zerlina au timbre riche et pleine de délicatesse, mais au chant un peu vieillot. Le continuo (Heinrich Schmidt) est plein de verve. La version choisie est la version « traditionnelle », c’est-à-dire celle de Prague, avec l’ajout des airs de Vienne d’Ottavio et d’Elvira. Au global, l’enregistrement a plutôt bien résisté à l’épreuve du temps, mais, dussions-nous risquer les foudres du Commendatore, son positionnement au sommet de la discographie nous semble aujourd’hui à relativiser.

Pilier du Met et voix de stentor, Cornell MacNeil a finalement peu enregistré. Son Rigoletto est ici heureusement préservé, témoignant d’une conception intelligente du personnage. Cesare Siepi est un Sparafucile de luxe, presque aristocratique. Pour son premier enregistrement studio du rôle, Joan Sutherland est une Gilda à craquer, d’une émotion à fleur de peau. Le soprano sait alléger son instrument pour nous faire croire à son personnage de jeune fille. En revanche, la prononciation commence à être sacrifiée au profit de la beauté du son. Quelques contre-notes non écrites viennent appuyer le drame : outre le classique mi bémol du duo avec Rigoletto (qui, lui, donne un la bémol), un contre ut dièse à la fin du quatuor et un contre ré dans la scène de la tempête, juste avant de recevoir le coup de poignard (à la scène Sutherland faisait simultanément un lent signe de croix avant d’entrer pour son sacrifice : frisson garanti). Renato Cioni est un Duc de Mantoue plutôt étriqué. Il est un peu submergé par Sutherland à la fin de leur duo. Sa cabalette (régulièrement coupée à l’époque, même au disque) est rétablie, mais sans contre-ré final. La battue de Nino Sanzogno est légère et théâtrale. La prise de son, bien équilibrée, renforce cette théâtralité.

Le premier enregistrement de Lucia du Lammermoor offre peu ou prou les mêmes qualités et les quelques rares défauts que ce Rigoletto. La Lucia de Joan Sutherland est déjà une légende à laquelle il ne manque rien, pour un personnage qui sera l’un de ses rôles fétiches pendant des décennies. Autre baryton américain (mais qu’on pourrait prendre pour un chanteur italien), Robert Merrill offre un chant élégant allié à des moyens naturels impressionnants et un timbre riche de couleurs. Cesare Siepi est l’un des meilleurs Raimondo de la discographie. Moins sollicité dans l’aigu, Renato Cioni est plus convaincant qu’en Duc de Mantoue. La version rouvre la plupart des coupures de l’époque : reprise et strette de la cabalette d’Enrico (mais sans variations), duo Lucia / Raimondo, scène de la tour de Wolferag. Le duo Enrico / Lucia est dans la tonalité basse classique (un demi ton plus bas que la version d’origine). La direction de John Pritchard est attentive, légère, là encore théâtrale.

Pour sa seconde Alcina, Joan Sutherland est nettement mieux entourée et la prise de son est exemplaire. L’enregistrement fit longtemps figure de référence avant d’être dépassé par la révolution de l’interprétation historiquement documentée. Les coupures restent nombreuses. L’art vocal de Sutherland est à son sommet mais la beauté du chant prime largement sur l’engagement dramatique. Avec Teresa Berganza, Ruggiero retrouve sa tessiture originale (à défaut de castrat, mais on n’a pas trouvé de volontaires) et une vraie technique belcantiste, ce qu’on aurait un peu tendance à oublier en raison de sa Carmen qui a marqué son époque (lire ici l’hommage de notre confrère Christophe Rizoud). La chanteuse est toutefois elle aussi un brin monolithique. La direction de Richard Bonynge (qui signe ici sa première intégrale avec son épouse) est vive et brillante.

La sonnambula connaitra également un second enregistrement plus tardif. L’Amina de Joan Sutherland est ici d’une incroyable liberté vocale et d’une fraicheur en totale adéquation avec le personnage. La prise de son « italienne » est également plus théâtrale que dans la seconde version. C’est ici une démonstration de ce qu’est le vrai belcanto où la perfection technique n’est pas une pyrotechnie vaine, mais un moyen dramatique pour transmettre l’émotion par l’intermédiaire de la voix. L’Elvino de Nicola Monti est un peu pâle mais reste sensible et bien chantant, un peu limité en suraigu. Il offre tout de même deux contre-ut (dont un collé au montage) dans « Prendi: l’anel ti dono ». En revanche, pas de contre-ré dans « Ah! perchè non posso odiarti » quand, à la même époque, Alfredo Kraus le donnait à la scène. Le Rodolfo de Fernando Corena est assez élégant. La direction de Richard Bonynge est agréablement légère et la plupart des parties traditionnellement coupées sont rétablies.

Pour sa première Traviata en studio, la diva australienne retrouve John Pritchard qui dirige avec efficacité une partition pour une fois complète : les deux couplets des airs de Violetta aux premier et dernier actes, les cabalettes du ténor et du baryton et les répliques qui suivent les dernières paroles de l’héroïne. Joan Sutherland est encore une fois un miracle de beau chant et assez émouvante. La prononciation est moyennement soignée. Le soprano est impeccablement entouré. Carlo Bergonzi reste le ténor verdien de son époque (lire ici l’hommage de notre confrère Sylvain Fort) et son chant est un miel gorgé de soleil. Cerise sur le gâteau, le ténor offre le contre-ut conclusif de sa cabalette, un brin tendu il est vrai. Déjà Germont avec Arturo Toscanini en 1946 (!), Robert Merrill ajoute un surcroit de maturité à un chant toujours glorieux, allié à un timbre de bronze. Inutile de préciser que cette version de Traviata ravira les amateurs de grandes voix.

On ne se souvient plus guère aujourd’hui de Thomas Schippers, mort prématurément à 48 ans d’un cancer du poumon et considéré par beaucoup à son époque comme le plus grand chef américain vivant. Sa Carmen est pleine vie, d’allant, de poésie et de légèreté, avec des détails orchestraux originaux auxquels ne rend pas toujours justice une prise de son un peu plate. Il faut entendre par exemple l’accompagnement oppressant des violons tandis que José court après Carmen. La distribution vocale internationale semble avoir été réunie sans aucune intention de restituer un quelconque esprit français. On exceptera Regina Resnik. également disparue des mémoires (pas de toutes néanmoins : lire ici l’hommage de notre confrère Julien Marion). Sa gitane est atypique (mais ne le sont-elles pas toutes), le français est impeccable, le personnage est bien dessinée, dramatique sans excès histrioniques. L’air des cartes, chanté avec un désespoir résigné, est un sommet interprétatif. Mario Del Monaco en revanche, est davantage resté dans les mémoires (lire ici l’hommage de notre confrère Yvan Beuvard). Habitué du rôle de Don José (en italien principalement), le ténor ne convainc pas complètement en français. Bête de scène, il semble un peu contraint par l’enregistrement. L’articulation est excellente mais l’accent est parfois relâché (« La fleur ké tu m’avais jaitai, donnn’ ma prisonnn’ etc. »). Quelques bruits de scène tentent de restituer une atmosphère réaliste (zapateado pendant « Les tringles des sistres tintaient », applaudissements de spectateurs dans l’arène…), fausse bonne idée répandue à l’époque et fort heureusement abandonnée par la suite. Tom Krause est un Escamillo correctement chantant mais sans grand relief (lire ici l’hommage de notre confrère Christian Peter au baryton-basse finlandais). Joan Sutherland fait mieux que tirer son épingle du jeu avec un chant raffiné et une prononciation correcte.

Quand Joan Sutherland enregistre sa première intégrale d’I Puritani, il n’existe aucune version (commerciale ou pas) vraiment satisfaisante (non : pas même le studio de Maria Callas). Le soprano renouvelle les merveilles de sa première Lucia. Son Elvira est exceptionnelle d’abandon et de légèreté, la voix sachant se colorer de subtiles nuances nostalgiques. La virtuosité n’est jamais en défaut, avec des variations spectaculaires, toujours dans le style et dramatiquement en situation. La prononciation est toutefois un peu plus relâchée. Pierre Duval est totalement inconnu lorsqu’il enregistre le rôle d’Arturo (incroyable mais vrai : Decca pensait faire enregistrer le rôle à Franco Corelli, lequel se désista à la dernière minute). Le ténor québécois ne sortira jamais de ce regrettable anonymat : c’est bien dommage car le chanteur est très supérieur à quelques-uns des artistes précités dans cette recension. Le timbre est viril, le chant soigné, le suraigu sûr avec des contre-ré impressionnants (on ne tentait pas encore le contre fa du dernier air à l’époque). En Riccardo, Renato Capecchi se révèle un authentique belcantiste, avec un parfait art de la coloration (bien au-dessus de Piero Cappuccilli, dans le second enregistrement en 1976). Ezio Flagello est un Giorgio de belle noblesse. La version rouvre de nombreuses coupures, dont la polonaise finale rajoutée plus tardivement. La direction de Richard Bonynge est idéale. Encore une version incontournable.

Les extraits de Giulio Cesare marquent la première collaboration au studio de Joan Sutherland et Marilyn Horne dont l’unique air, « Priva son d’ogni conforto » est d’emblée difficilement surpassable. Beauté du timbre, coloration, expressivité sont conjuguées pour traduire toute la tristesse de Cornelia. Sutherland est dramatiquement plus libérée que dans Alcina et chacun des airs retenus est un miracle de chant. Margreta Elkins est un Cesare au timbre charmeur mais un peu scolaire dans sa vocalisation. Monica Sinclair chante un peu au-dessus de ses moyens (la cadence finale de « Si, spietata » est plutôt audacieuse), effort louable pas toujours payé en retour. Sesto est confié au ténor Richard Conrad, voix de poitrine et de tête systématiquement mixées, vibratello… Au positif, le ténorino américain n’a qu’un air à chanter. La direction de Richard Bonynge pourrait être un peu moins compassée.

Est-il nécessaire de présenter la première Norma de Joan Sutherland ? Plus de 60 ans après son enregistrement, cette version reste insurpassée au studio, et n’est guère concurrencée que par les live de Maria Callas (en particulier celui de la Scala en 1955), celui de Montserrat Caballé à Orange, ou par ceux de la diva australienne elle-même (notamment au Met en 1970, aux côtés de Marilyn Horne, Carlo Bergonzi et Cesare Siepi). La Stupenda et Marilyn Horne sont ici dans une osmose parfaite. Bonynge opte ici pour la tonalité originale aiguë (la seconde version, avec Montserrat Caballé en Adalgisa, sera dans la tonalité traditionnelle). John Alexander est un Pollione vaillant et dramatiquement engagé. Richard Cross est un Oroveso impeccable. La direction de Richard Bonynge est idéale. La prise de son est impressionnante.

On ne présente plus non plus Semiramide, premier enregistrement intégral de l’ouvrage. Joan Sutherland et Marilyn Horne y sont au firmament. Mise à part la jeune June Anderson, et malgré les grandes qualités de Montserrat Caballé, le soprano australien est inégalé : jamais on avait entendu une voix d’une telle largeur à ce point à l’aise dans de telles pyrotechnies vocales. À l’exception de Martine Dupuy, on ne voit pas non plus qui a bien pu rivaliser avec Horne en Arsace. Il en va différemment des partenaires masculins. Joseph Rouleau était une voix idéale pour Philippe II ou le Grand Inquisiteur. Dans ce répertoire bien plus exigeant techniquement, la basse québécoise tire plutôt bien son épingle du jeu, avec une vocalisation laborieuse et parfois simplifiée, mais aussi une véritable incarnation dramatique. Les graves sont impressionnants et les aigus à la hauteur : certes, Samuel Ramey fera infiniment mieux plus tard (et Giorgi Manoshvili aujourd’hui) mais l’enregistrement n’en est pas gâché pour autant. Dans la collection des ténors improbables sélectionnés par Richard Bonynge, John Serge occupe une place à part. Chanteur australien d’origine italienne (de son vrai nom Sergio Sciancalepore), il connut une petite carrière de soliste avant que ses moyens modestes (il semble que sa voix ait été trop petite pour chanter raisonnablement en salle) ne le ramènent dans les chœurs d’Opera Australia (il entreprit ensuite une carrière d’acteur pour la télévision). Son premier air est coupé (c’est hélas classique) et le second assez perturbant. Serge chante plutôt en voix mixte mais, à l’inverse de la pratique habituelle de cette technique, il y a principalement recours pour le médium, et beaucoup moins pour le registre aigu et extrême aigu : le résultat est assez improbable, un brin excitant, mais vocalement très imparfait. Les chœurs et l’orchestre sont excellents. Enfin, il faut saluer le génie (si, si…) de Richard Bonynge qui, face à une musique que personne n’avait plus jouée correctement depuis plus de cent ans, a su définir une style et des canons d’exécution qui ont depuis fait figure de référence pour ce type d’ouvrage. On imagine le choc de cette enregistrement à sa sortie.

Beatrice di Tenda marque la première collaboration au studio de Joan Sutherland et d’un jeune ténor promis à un bel avenir, Luciano Pavarotti. Les deux géants ne chantent toutefois aucune page l’un avec l’autre, à l’exception des ensembles. Joan Sutherland est au sommet, avec une scène finale qui justifie à elle seule l’achat du coffret. Le futur tenorissimo offre un chant miraculeux et un timbre divin. Cornelis Opthof ne mérite certaine pas l’oubli dans lequel il est tombé (à supposer qu’il en soit sorti un jour) : timbre claire et agréable, chant soigné et nuancé, science de la coloration, variations, morbidezza, aigu aisé (jusqu’au la naturel !) mais sans effets ostentatoires, tout y est. Josephine Veasey est une fois de plus magnifiquement chantante et dramatiquement passionnée. Sa performance est remarquable, et ce d’autant plus que le belcanto romantique n’était absolument pas son cœur de répertoire. La direction de Richard Bonynge est passionnée et parfaitement dans le style. Un enregistrement parfait qui peut à l’occasion servir de modèle aux responsables de casting.

Entre accent prononcé et chant hors style, Franco Corelli est de ces Faust qu’on apprécie d’abord… quand on n’est pas francophone. La diction est plutôt compréhensible, mais la prononciation est très passable (« Ciel radieuse ! »). La voix est néanmoins sublime, sans doute trop glorieuse : le ténor confond souvent Faust et Don José. Une fois habitué, on pourra néanmoins trouver un plaisir coupable à déguster ce chant décomplexé, au contre-ut glorieux. Le magnifique Méphisto de Nicolaï Ghiaurov n’est plus à présenter, référence de sa génération, détrônant le surestimé Boris Christoff (référence jusqu’alors), et restant quasiment indépassé à ce jour (on exceptera les immenses Samuel Ramey et José van Dam). Le chant est racé, le mot toujours juste, l’interprétation un brin histrionique, avec une juste dose d’humour. L’accent bulgare est léger et ne gène nullement. Un bonheur. Joan Sutherland offre un chant d’une rare intelligence : son « Je voudrais bien savoir quel était ce jeune homme », pensif, est à tomber tant il traduit idéalement la pensée de la jeune fille. C’est ici l’art du belcanto romantique appliqué au répertoire romantique français. La prononciation n’est pas formidable mais reste le plus souvent compréhensible. Tout son chant est une leçon, avec des mots colorés et accentués avec une extrême intelligence : « Il fit un suprême (avec une projection un peu accentuée) effort », « J’ai rougi (la voix s’éteignant) d’abord »… C’est un vrai travail d’orfèvrerie vocale, mais aussi d’horlogerie grâce à la souplesse et à l’adaptabilité de la battue de Bonynge, tour à tour précipitée, caressante ou alanguie (le plus beau des « Pour toi je veux mourir »…). Les coincés du métronome seront justement horrifiés par ce rubato mais qu’importe. Robert Massard donne une leçon de chant français avec un Valentin dramatique, à la prononciation remarquable. Margreta Elkins est un Siebel sensible et délicat. Face à une partition d’une autre complexité que celles des ouvrages de Bellini, Donizetti ou Rossini, Richard Bonynge démontre qu’il n’est pas un simple connaisseur de voix. Sa direction est fluide, sensible, énergique à l’occasion, et le chef australien obtient de sa formation une sonorité romantique assez exceptionnelle. On notera que l’enregistrement comprend des pages souvent coupées à l’époque (toute la scène I de l’acte IV, avec les airs de Marguerite et de Siebel). Il intègre également le réjouissant ballet de l’acte V. Un enregistrement à redécouvrir malgré une distribution hétéroclite.

Enregistrées simultanément au printemps de l’année 1966, les extraits de la Griselda de Giovanni Bononcini et ceux du Montezuma de Carl Heinrich Graun sont d’indéniables raretés. Joan Sutherland s’y révèle à l’apogée de sa période « patate chaude ». Pour le premier ouvrage, la Stupenda donne un peu l’impression d’être là pour faire plaisir à son mari. Le reste de la distribution varie du correct (Lauris Elms dans les deux rôles-titres) au pas très bon (Monica Sinclair). Le second opus est nettement plus excitant, Graun écrivant des pages extrêmement virtuoses dans lesquelles Joan Sutherland est au sommet. La direction de Richard Bonynge est fine et élégante.

La Fille du régiment est encore un autre enregistrement culte. La diva australienne chante Marie avec une telle facilité qu’elle nous en fait complètement oublier les difficultés (il n’y a qu’à la scène qu’elle chantait tout aussi bien, et en étant encore plus drôle). C’est avec ce rôle que Luciano Pavarotti gagnera en 1972 au Metropolitan son surnom de King of the high C (le Roi du contre-ut), titre un peu usurpé à notre sens. Le ténor offre toutefois bien ses neufs superbes contre-ut dans « Ah mes amis » (mais pas l’ut dièse au second acte, dans « Pour me rapprocher de Marie »). Le timbre est magnifique, et la prononciation très correcte, d’autant que l’artiste aura rarement chanté en français. Surtout, le personnage est éminemment sympathique. Pour un chant plus châtié (et pour l’ut dièse !), on pourra toutefois préférer Alfredo Kraus à la même époque, voire Juan Diego Florez à la nôtre, mais, à de tels sommets, c’est aussi affaire de goût. Spiro Malas est un Sulpice très honnête et Monica Sinclair une Marquise de Birkenfeld efficace, mais plutôt dans le registre de la caricature.

En Lakmé, Joan Sutherland sort un peu de son répertoire traditionnel, s’agissant d’un rôle habituellement dévolu à des coloratures légers comme Lily Pons, Mado Robin, Mady Mesplé, Natalie Dessay ou, plus près de nous, Sabine Devieilhe. Des voix plus lourdes s’y sont risquées avec succès, telle celle de Christiane Eda-Pierre, mais Joan Sutherland est sans doute la voix la plus riche et la plus large qui se soit produite dans le rôle, au disque mais aussi à la scène. Aux amateurs de voix légères, la voix de Sutherland semblera sans doute trop opulente : or, c’est cette richesse même qui lui permet de colorer son chant en vraie belcantiste, pour un résultat équivalent à celui de sa Marguerite de Faust déjà citée. Seul vrai regret, une prononciation parfois confuse, sauf dans ses grandes scènes toutefois. Alain Vanzo est un Gérald idéal et authentique, dans l’un de ses meilleurs rôles. Il est à la fois ardent et tendre, parfaite illustration du demi-caractère à la française, ténor aux qualités si difficiles à réunir. Gabriel Bacquier est un Nilakantha solide mais le rôle n’est pas vraiment pour lui, et on pourra lui préférer une authentique basse chantante. Les seconds rôles sont à peu près tous excellents qu’il s’agisse de la Malika de Jane Berbié, pleine de délicatesse, du Frédérick de Claude Cales, modèle de phrasé, ou encore des belles voix de Josephte Clément ou de Gwenyth Annear. La Miss Bentson de Monica Sinclair est en revanche trop caricaturale. La direction de Richard Bonynge est une fois de plus idéale, témoignant d’une rare compréhension de la finesse de cette musique.

Il est souvent de bon ton de dénigrer ce second enregistrement de Don Giovanni, surtout après celui de Giulini. À la réécoute, et sans se leurrer sur quelques défauts, la proposition de Richard Bonynge vaut qu’on s’y arrête. Nous sommes en 1968. Pour Mozart, l’interprétation historiquement informée ne s’est pas encore vraiment imposée et on joue le plus souvent Don Giovanni comme une musique romantique (il y a bien sûr des exceptions). Les réussites ne manquent d’ailleurs pas. À la tête de l’agile English Chamber Orchestra, le chef d’orchestre australien offre toutefois une vision renouvelée, avec une direction belcantiste, presque rossinienne, vive mais évidemment moins dramatique, où l’accent est mis davantage sur la beauté musicale que sur le drame. Dans cette optique, pratiquement tous les chanteurs offrent des variations ou, a minima, quelques appoggiatures. Gabriel Bacquier fut un exceptionnel Leporello. Son Don Giovanni manque toutefois de complexité. L’interprétation est un peu uniforme et manque de variété. Donald Gramm est un Leporello à la voix un peu légère, fin interprète, dans la veine d’un Taddeo de L’italiana in Algeri par exemple. Inutile de chercher ici une sorte de double de son maître. Joan Sutherland est une Donna Anna plus marmoréenne que dans sa première version, grande dame bafouée plutôt que jeune fille amoureuse. Pilar Lorengar est une Donna Elvira moins raffinée et moins travaillée que celle d’Elisabeth Schwarzkopf, mais émouvante par sa simplicité et son naturel même. Tout le monde n’appréciera pas néanmoins son vibrato serré, dont elle se sert avec intelligence pour faire passer l’émotion (un peu comme Beverly Sills à la même époque). Marilyn Horne est une Zerlina inhabituelle avec un timbre riche et une variété de couleurs dont nous ne connaissons pas d’équivalent dans ce rôle. Le Masetto de Leonardo Monreale est sympathique mais manque de caractère. Werner Krenn n’est pas doté de grands moyens vocaux et l’émission est un peu engorgée, mais il chante avec musicalité. Il a aussi le grand mérite d’interpréter ses deux airs avec des variations élaborées. Le Commendatore de Clifford Grant est tout à fait satisfaisant. Enfin, la prise de son est superlative. Bonynge offre ici la version de Prague complète, augmentée des nouvelles parties musicales écrites pour Vienne : l’air du ténor « Dalla sua pace » à l’acte I, « Mi tradì quell’alma ingrata » pour Elvira, et surtout le rarissime duo viennois Zerlina / Leporello de l’acte II, « Per queste tue manine ». Une version à connaitre pour son originalité.

L’enregistrement des Huguenots marqua lui aussi son époque : la musique de Meyerbeer avait quasiment disparu des scènes et il était de bon ton chez les critiques et historiens de la musique de se pincer le nez en évoquant le compositeur, restant sourd à son apport musical original et indéniable. Heureusement, grâce à d’inlassables spécialistes, des musiciens passionnés, des directeurs de théâtre audacieux, et avec le soutien des amateurs sans préjugés, le compositeur a fini par retrouver le chemin des théâtres. Avec ses quatre disques 33 tours, le coffret d’origine était en soi un monument, illustré de riches gravures et assorti de commentaires facétieux (pour les ensembles, le livret indiquait qu’il était impossible de comprendre le texte en raison du grand nombre de solistes et de chœurs chantant en même temps des choses différentes : il fallait donc les croire sur paroles (sic)). L’enregistrement comporte la rare strette de l’air de Valentine jamais entendue (Bonynge affirmait avec un faux sérieux ne pas en être l’auteur). En dehors de Joan Sutherland, magnifique, mais dans un rôle relativement court (l’acte II est le finale de l’acte III), le reste de la distribution est correct. Il faut toutefois supporter le pâle Anastasios Vrenios, plus soprano que ténor. On regrettera toujours que Nicolai Gedda (dont on fête cette année le centenaire de la naissance) n’ait pu se dégager de son contrat d’exclusivité chez EMI. La direction de Richard Bonynge est étonnamment convaincante, s’agissant d’un grand opéra français, genre que le chef australien a peu fréquenté.

Réalisé à l’été 1970, L’Elisir d’amore est un autre monument de la discographie. Luciano Pavarotti, qui restera pour l’éternité le meilleur interprète de Nemorino, est ici enregistré dans la plénitude de ses moyens. Le timbre est unique. Le chant est varié à plaisir. L’interprétation mémorable. Impeccablement coaché par Richard Bonynge, le tenorissimo ne se permet aucune des facilités auxquelles il pourra se prêter des années plus tard. Il touche ici au sublime. Occurence rare, Joan Sutherland interprète ici un rôle qu’elle ne chantera jamais à la scène et atteint elle aussi la perfection : la diction est assez claire, la technique vocale est tellement parfaite qu’on n’y fait même plus attention, et surtout l’interprétation est fine et pleine d’humour. Dominic Cossa est un Belcore bien chantant (par exemple, dans les rapides vocalises, souvent sabotées, du duo de l’acte II avec Nemorino), sans une once de vulgarité. Les moyens vocaux de Spiro Malas ne sont pas immenses, mais il offre en Dulcamara un bel abattage dramatique, sans aucun laisser-aller. La direction de Richard Bonynge restitue le plaisir du théâtre. Grâce au chef australien, nous découvrons des reprises habituellement coupées (et on se demande pourquoi) ainsi qu’une réjouissante cabalette alternative pour Adina, « Il mio rigor dimentico » qui suit « Prendi per me sei libero » (un véritable régal).

On sort étourdi de l’écoute ou de la réécoute de ce coffret : tant de merveilles en un peu plus de dix ans (de 1959 à 1970) ne peuvent que donner le vertige, témoignage d’une chanteuse totalement hors du commun. On n’oubliera pas de remercier également Richard Bonynge : on a souvent reproché à Sutherland de ne plus chanter qu’avec son mari, mais il est évident qu’un tel niveau de qualité, qu’une telle curiosité, et qu’un tel professionnalisme au service de ce répertoire n’auraient jamais pu être atteint avec des chefs de passage (aussi excellent soient-ils) qui n’auraient croisé la Stupenda que le temps d’un enregistrement. Ce monument est la réussite commune d’un couple qui vouait toute sa vie à la musique.