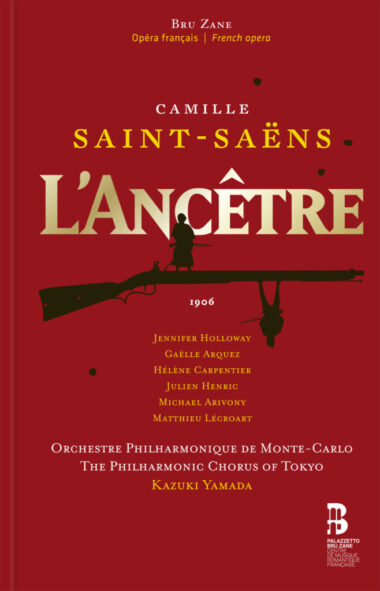

L’Ancêtre date de 1906 et, si on met de côté la seconde mouture de Déjanire, il clôt la production lyrique de Saint-Saëns. Commandée par le Prince Albert Ier de Monaco, l’œuvre est créée sur le Rocher le 24 février 1906 devant toute la presse hexagonale et européenne. Les attentes sont fortes : Saint-Saëns est alors le compositeur français le plus en vue, et rassure tous ceux qui tremblent devant les audaces de Debussy ou la musique trop austère des disciples de César Franck. Malgré de beaux articles, notamment de la plume de Gabriel Fauré, L’Ancêtre récoltera un succès qui n’est guère plus que d’estime, et il ne reparaîtra plus après 1915, jusqu’à ce le Palazzetto Bru Zane le ressuscite pour des concerts donnés à Monte-Carlo en octobre 2024, qui sont à l’origine du présent enregistrement.

La première question est donc celle de la valeur de la pièce, et la réponse est malaisée. Sur le papier, l’énumération des qualités semble convaincante : l’orchestration est d’une finesse exquise, Saint-Saëns étant alors au sommet de sa maîtrise, l’invention mélodique est plutôt riche dans les quelques plages lyriques que le compositeur se réserve (le trio de l’acte III est un bijou ! ), l’action file sans traîner, le compositeur sait écrire pour les voix et trouve un équilibre intéressant entre réalisme de la prosodie et virtuosité. Pourtant, à l’écoute, quelque chose ne fonctionne pas. Et il n’est pas facile d’expliquer pourquoi. Sont-ce les vers très pauvres de Lucien Augé de Lassus, parfois d’une niaisierie affligeante ? Est-ce le caractère hybride d’une partition qui ne semble jamais vraiment choisir son style ? On ne reprochera pas à Saint-Saëns de ne ressembler ni à Debussy ni à Massenet ni à Chausson. Il a bien le droit de parler sa langue propre, mais il semble animé de trop peu de conviction, et l’ambiance générale est souvent plate. On a bien du mal à s’intéresser à cette histoire de vendetta corse, située à l’époque napoléonienne. Les personnages sont peu caractérisés musicalement, et aucun ne provoque la sympathie ou l’identification. Tout cela manque terriblement de nerf, de vie, en un mot de théâtre. Il semble que la postérité ne se trompe pas toujours en décidant d’oublier certains ouvrages.

Surtout que l’on ne pourra pas incriminer l’interprétation, qui est ici de premier ordre. Kazuki Yamada est parfaitement à l’aise dans le répertoire français, et dirige d’une main sûre un Orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui a tout le tranchant et la clarté que réclame l’écriture de Saint-Saëns. Le Chœur philharmonique de Tokyo possède une diction miraculeuse et chante les répliques parfois très quelconques de sa partie comme si c’était la Messe en si de Bach. La distribution est de rêve, à commencer par Julien Henric au ton suave et à l’agilité sans borne. Michaël Arivony est un Raphaël idéal de tendresse et d’émerveillement dans sa scène d’ouverture, et son dialogue avec les abeilles est d’un style si raffiné qu’il parvient à échapper au ridicule qui guette dans ce genre de passage. Matthieu Lécroart fait mieux qu’assurer dans sa partie, pourtant modeste. Les deux rôles principaux sont réservés à Nunciata (Jennifer Holloway) et Vanina (Gaëlle Arquez). La première vient de faire des débuts remarqués en Sieglinde à Bayreuth. Et c’est bien Sieglinde qu’elle évoque ici, avec une fougue et un lyrisme qui brûlent les planches. Les moyens sont considérables, et la parfaite homogénéité sur toute la tessiture force l’admiration. Il est permis de trouver que tout ceci est un peu « too much » pour les lignes délicates tracées par Saint-Saëns, mais qui se plaindra que la mariée est trop belle ? Gaëlle Arquez, quant à elle est à un point d’équilibre entre charme, vocal et théâtralité. La voix est d’une moirure exquise, avec des graves à se damner, mais elle n’oublie jamais de dire son texte en même temps qu’elle le chante, et certaines de ses répliques font froid dans le dos, mettant enfin un peu de vie dans une œuvre qui en manque singulièrement. Au total, les interprètes défendent avec conviction un opéra qui, s’il a ses mérites, ne sortira sans doute pas durablement des limbes de l’oubli. Mais avis à tous les curieux, et bravo au Palazzetto Bru Zane pour l’originalité de la démarche et un livret d’accompagnement qui est, comme à chaque fois, un modèle d’érudtion et de simplicité.