Deux numéros bissés, deux duos repris da capo, le cas est plutôt rare. Et surprenant dans la très mesurée Bâle, mais c’est que nombre d’Espagnols nostalgiques étaient venus en famille respirer l’air de Madrid, d’un Madrid imaginaire, qui baigne la zarzuela en général, et ce Barberillo de Lavapiés en particulier. Des lazzis lancés de la salle, des Bravi ! sonores, l’ambiance était caliente et les interprètes eux-mêmes en semblaient étonnés. Très amusant de les voir hésiter : « On bisse ou on ne bisse pas ? » et interroger du regard le chef d’orchestre, José Miguel Pérez-Sierra, grand spécialiste du genre. Dans un petit speech avant le lever de rideau, le metteur en scène Christof Loy avait évoqué l’antique tradition madrilène d’interventions du public au cours des représentations. Il ne croyait pas si bien dire.

100 % espagnole

Outre l’originalité de cette programmation, c’est une belle idée que de faire appel à une distribution entièrement espagnole, à des chanteurs familiers du Teatro de la Zarzuela, le temple où perdure l’esprit de cette opérette, ou pour mieux dire de cet opéra-comique si mal connu de ce côté-ci des Pyrénées. Si d’illustres espagnols, Berganza, Los Angeles ou Domingo (dont les parents étaient tous deux chanteurs de zarzuela) ou tout récemment l’hispano-américaine Lisette Oropesa en ont popularisé des airs fameux, il est rarissime d’en voir une représentée sous nos cieux.

Le modèle de la zarzuela grande

Ce Barberillo de Lavapiés, créé en décembre 1874 (deux mois et demi avant Carmen), est un des chefs-d’œuvre de Francisco Asensio Barbieri, l’un des grands hommes du genre avec Giménez, Chapí, Chueca, Torroba ou Sorozábal. Barbieri était un musicien très érudit, d’abord chanteur, chef de chœur et chef d’orchestre, fondant une Socieda de Conciertos, dirigeant le grand répertoire européen (Beethoven et même Wagner), connaissant parfaitement les origines de la zarzuela à l’époque baroque. Manuel de Falla saluait en lui le musicologue éditeur du Cancionero de los siglos XV et XVI en même temps qu’un compositeur qui avait influencé les Albéniz et Granados.

C’est avec ce bagage qu’il crée en 1851 la première zarzuela en trois actes Jugar con fuego. Mais la liste de ses œuvres est impressionnante, les plus célèbres étant Pan y toros, Los Diamantes de la corona et ce Petit Barbier, qui en partie est une parodie de celui de Rossini.

Il met en scène un barbier du quartier populaire de Lavapiés, en plein cœur de Madrid. L’action se déroule sous le règne de Charles III et ce garçon nommé Lamparilla va se trouver entrainé dans une histoire de complot et aider une petite marquise une marquesita, membre d’une conspiration contre un ministre, qui se trouve être l’oncle de Don Luis, l’amoureux de cette Estrella.

Le barbier a lui aussi une amoureuse, la piquante Paloma, couturière de son état. Bref, un couple de gens du peuple, et un autre d’aristocrates, amenés à s’entrecroiser. Le couple Lamparilla-Paloma devenant de plus en plus fusionnel à mesure qu’ils se retrouvent impliqués dans l’action politique, tandis que le couple Estrella-Luis symétriquement se désagrège (avant qu’un happy end ne les ressoude bien entendu).

Cet imbroglio n’a aucun fondement historique, il est seulement prétexte à quelques malentendus, renversements de situation, quiproquos et variations en tous genres. L’idée générale étant que par l’humour, la gaieté et l’amitié on arrive à vaincre la tyrannie et à mettre en place un régime qu’on espère meilleur que le précédent, mais rien n’est moins sûr : « On change les colliers, mais les chiens restent les mêmes », dira philosophiquement Lamparilla.

L’opéra-comique, version espagnole

Dans une démarche similaire à celle de l’opéra-comique français, il s’agissait d’offrir matière à dépaysement, de mettre en scène quelques tableaux historico-pittoresques, d’évoquer Madrid à l’époque de Goya, tout un monde de majos et de majas en jolis costumes.

Christof Loy prend l’option de déplacer cette intrigue fantaisiste, dont à vrai dire on se désintéresse assez vite, vers une époque contemporaine pas vraiment datée. Un irréel de comédie musicale, dans des couleurs de berlingots, où les conspirateurs portent des chapeaux noirs rabattus sur l’œil, et la maréchaussée des uniformes blancs d’alguazils d’opérette, où l’on danse joyeusement sur les places dès que se présente la moindre séguedille…

Pour le simple plaisir d’un spectacle léger, pimpant, séducteur et aussi optimiste que les harmonies de Barbieri. Il y a une couleur sonore de la zarzuela, une bigarrure musicale à laquelle on ne résiste pas, surtout quand elle est servie avec une telle verve.

Sur une grande place éclairée par un « plein feu » éclatant, quatre couples de danseurs très toniques dansent et s’envolent sur une musique qui ne l’est pas moins. Du fuchsia, du turquoise, du jaune citron, d’aimables citoyennes et citoyens en robes fleuries et costumes d’été, quelques arbres stylisés.

Ponctuée par d’emblématiques coups de talons, l’ouverture et le chœur d’entrée (de majas et d’estudiantes) sont d’une couleur espagnole impeccable, le Chœur de l’Opéra de Bâle et l’Orchestre symphonique de Bâle rutilent de mille fuocos (le pupitre de trompette !) sous la baguette de José Miguel Pérez-Sierra, le directeur musical du Teatro de la Zarzuela, – mais par ailleurs spécialiste de Rossini (il fut l’assistant d’Alfredo Zedda) et grand amateur d’opéra français. C’est dire qu’il dirige cette musique faussement simple avec tout le soin que mérite sa finesse : Barbieri fait explicitement allusion à Rossini, et l’air d’entrée de Lamparilla est un hommage à celui de Figaro. Le baryton David Oller, qui a justement Figaro à son répertoire, survolté, filiforme et électrique, enlève le morceau avec un chic de meneur de revue, dansant à l’occasion, et les réponses du chœur tombent avec une netteté imparable.

Non moins brillant, l’air d’entrée de Paloma, « Como nací en la calle de la Paloma », lui aussi en duo avec le chœur, air fameux enregistré jadis par Los Angeles et Berganza, sera enlevé avec brio par Carmen Artaza, mezzo-soprano, une Rosina au timbre chaud et agile, et qui comme David Oller sait danser en même temps qu’elle chante. Le tout en donnant l’illusion que tout est facile et naturel. L’un et l’autre (et tous leurs partenaires) maîtrisent ce qui est peut-être la principale difficulté du genre, c’est-à-dire de passer sans cesse des numéros chantés aux dialogues parlés, sans chute de tension.

Rossini et Donizetti en divinités tutélaires

Barbieri connaissait admirablement l’opéra italien et le duo des conspirateurs, Estrella et Don Juan, sent assez son Donizetti parodique. Le soprano Cristina Toledo (malheureusement affublée au premier acte d’une triste robe bordeaux, d’une cape couleur de muraille et d’un fichu, sans doute pour passer inaperçue) et la basse Alejandro Baliñas Vieites, seront bientôt surpris par Don Luis, l’amant de la Marquesita, qui croira être trompé par elle. Or les deux premiers conspirent contre l’oncle-ministre du troisième… d’où un trio du malentendu aux accents faussement pathétiques, qui pourrait être du jeune Verdi, avec l’indispensable strette de style héroïque, auquel fera suite un deuxième trio, des deux femmes avec Lamparilla qu’il s’agit d’entrainer dans la conjuration… Ici, la forme est nettement rossinienne (avec accelerato final) même si les harmonies et les ornements sonnent indubitablement espagnols.

De même que la grisante Jota de los Estudiantes qui fait le final de l’acte 1, chantée et dansée par un chœur de Bâle déchainé avant que le tout ne s’achève par un grand concertato réunissant solistes et chœur, enlevé avec brio et nouvelle démonstration du savoir-faire de Barbieri.

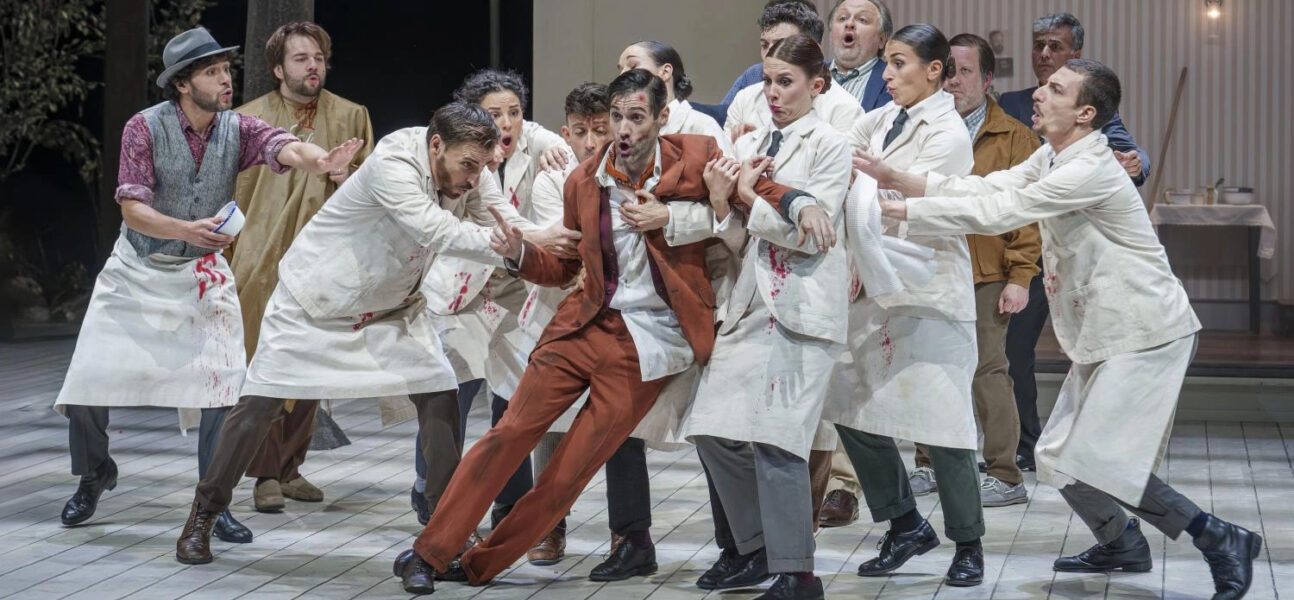

La première scène de l’acte II est très drôle. Le décor représente la boutique du barbier Lamparilla, lequel a été mis en prison pour cause de complot ; ses clients sont furieux d’être massacrés par les maladroits qui le remplacent, d’où résulte une bagarre générale entre clients mécontents et barbiers aux blouses sanguinolentes, avec intervention de la Guardia, déterminant un savoureux entremêlement de rythmes de fandango et d’une marche militaire.

Christof Loy règle avec brio cette bataille rangée où voltigent des rasoirs tout prêts à trancher des gorges, à laquelle mettra fin le retour de Lamparilla, libéré de sa geôle, et racontant ses aventures, un des airs solistes d’une partition qui privilégie les petits ou grands ensembles.

Un premier bis

Justement le duo entre Luis et Estrella, duo de dépit amoureux, aux accents aimablement pathétiques, mettra en valeur le beau timbre un peu barytonant du ténor Santiago Sánchez et le soprano très expressif de Cristina Toledo. Un duo en deux parties, lento puis allegro, et strette finale, d’allure à nouveau donizettienne, très enlevé qui déchainera des applaudissements sans fin, puis des « Bis ! » qui sembleront surprendre les deux chanteurs eux-mêmes, qui s’exécuteront scrupuleusement en le reprenant d’un bout à l’autre.

…et un second

Inévitablement, le duo suivant, entre Lamparilla et Paloma, duo de leurs retrouvailles, d’allure plus typiquement espagnole, suivra le même chemin : sa partie rapide sur un rythme de séguedille sera bissée et acclamée, permettant à nouveau d’entendre les belles couleurs de Carmen Artaza et le panache de David Oller.

Les seguedillas manchegas (de la Manche) qui clôturent cet acte sont une des pages les plus irrésistiblement brillantes et énergisantes de tout le répertoire zarzuelesque. Jadis Igor Markevitch, quand il dirigeait l’Orchestre national d’Espagne s’était fait un devoir d’en donner une version foudroyante dans sa mémorable Anthologie de la zarzuela. Celle de José Miguel Pérez-Sierra, à la tête de forces bâloises, chœur et orchestre, qui n’ont pas nativement cette musique dans le sang, ne sera pas moins électrique. Elle ne sera pas bissée, c’est dommage, on en aurait volontiers repris une ration, mais du moins on la réentendra en prélude orchestral du troisième acte, et le trompette solo y offrira une performance ensoleillée.

Oui, il y a dans cette musique quelque chose d’exaltant, ainsi dans la chanson des couturières, rassemblées autour d’une longue table, moment où on ne peut pas ne pas penser à Carmen, affaire de couleur, de délicatesse, de mélancolie surgissant au milieu de la joie débordante. Là encore l’authenticité de ce qu’on entend ici, la justesse de coloris, étonnent si on a dans la mémoire le bel enregistrement que donna du Barberillo Victor Pablo Perez pour les disques Valois, il y a trente ans, avec l’Orquesta Sinfonica de Tenerife. Le mérite en revient sans nul doute à José Miguel Pérez-Sierra.

Euphorisant

Ce troisième acte se détache de l’italianisme des deux premiers, pour aller vers un climat plus idiomatiquement espagnol, témoin ce duo très drôle où Paloma enseigne à la Marquesita (puisqu’il s’agit d’échapper aux Alguazils) comme prendre les intonations grasseyantes et effrontées d’une vraie maja, occasion pour Carmen Artaza d’aller chercher le plus grave de son registre et pour Cristina Toledo de la suivre sur ce terrain, et prétexte pour Barbieri à un joli défi d’humour purement musical.

Le quatuor final, plus conventionnel mais énergétique, consacrera la réconciliation du couple « noble » avant que l’entrée des Alguazils (on pense aux carabiniers d’Offenbach) ne tourne pour eux au fiasco, terrassés qu’ils seront par le peuple de Madrid. L’ultime prestissimo soulèvera l’euphorie du public. Triomphe, applaudissements sans fin, et pour une bonne partie de l’assistance, révélation d’un genre inconnu.

Diablement efficace, même dans ces austères contrées protestantes.