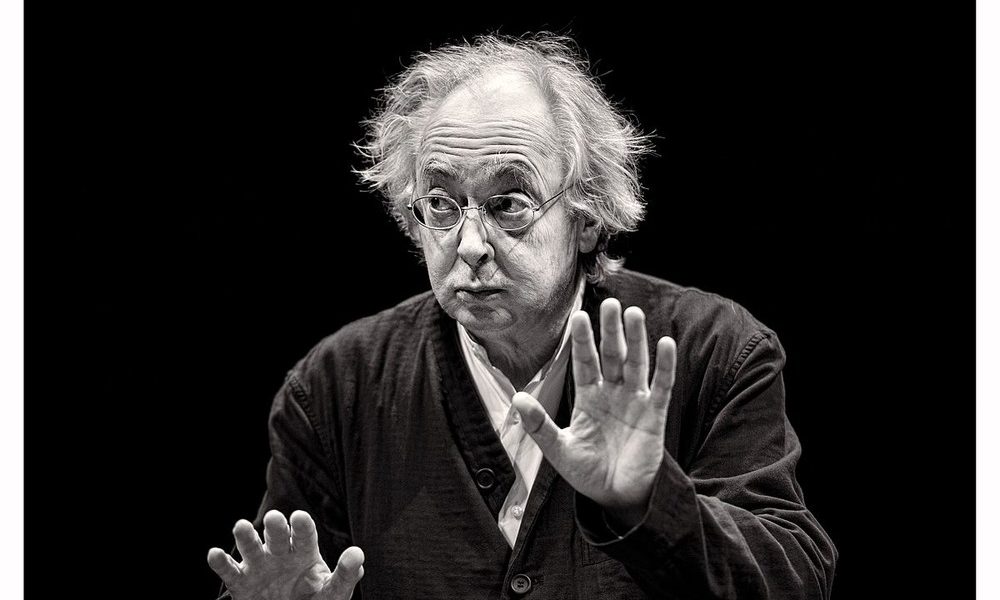

Philippe Herreweghe est un artiste intelligent. Il sait qu’il ne sert à rien de répéter les choses. Lui qui a longuement fréquenté la Missa Solemnis au concert et en a laissé deux enregistrements (Phi et Harmonia Mundi) qui furent autant de réussites, veut explorer des voies nouvelles. L’œuvre, magnifique kaléidoscope, s’y prête bien. Elle a servi de support à des approches très diverses, et les chemins sont nombreux pour décrocher le Graal dans ce que le compositeur considérait comme sa meilleure œuvre, où il a mis tant de lui-même. Quels que soient les choix interprétatifs, ils se doivent cependant de respecter les règles de base de la grammaire beethovénienne, au premier rang desquels se trouve l’énergie. Une énergie qui ne signifie pas nécessairement des tempi rapides ou une utilisation massive du forte, mais qui doit faire percevoir le bouillonnement de vie qui continua à agiter le pauvre Ludwig jusque dans ses tout derniers instants, et qui lui fit saisir à la gorge Dieu lui-même pour lui demander des comptes. La signature du Titan, en somme.

Or, Herreweghe fait le choix de transformer ce cri de rage qu’est la Missa en une longue prière, une sorte de mélopée monastique, où les influences grégoriennes (qui sont réelles dans la partition) finissent par prendre complètement le dessus sur les aspects romantiques. Le chef lisse soigneusement toutes les ruptures de ton pour parvenir à dessiner une grande ligne apollinienne, qui escamote volontairement les contrastes que Beethoven a semés comme des grands pics montagneux. Les dynamiques sont également écrétées au maximum, oscillant entre le mezzo forte et le mezzo piano, avec un timbalier prié de faire le moins de bruit possible. On imagine la frustation de l’instrumentiste !

Ces options tiennent la route dans un Kyrie tout en recueillement et en retenue. Il faut dire que c’est la partie de la messe la plus proche du style sacré traditionnel. Herreweghe y distille une douce contrition, et le chœur habite cette ambiance avec naturel. Les tempis un peu lents se justifient. Mais les choses se gâtent sérieusement dès les premiers notes du Gloria, débitées à l’orchestre sans la moindre fougue, avec un chœur qui ne met aucun accent et semble craindre de faire trop de bruit. Une peur panique de réveiller les auditeurs déjà assoupis par le morceau précédent semble saisir le chef, qui s’emploie à couper tout ce qui dépasse en terme de dynamique, et transforme ce que Lucien Rebatet comparait à la coupole de la Basilique Saint Pierre en un modeste clocher de village. Le « Quoniam », qui chez Bernstein ou Gardiner est un avion qui décolle sonne ici comme le ronronnement d’un matou sur le canapé d’un salon bourgeois. Même apathie dans le Credo, où Herreweghe refuse obstinement le côté affirmatif des « Credo, Credo » lancés par le chœur, et où le souci de relier artificiellement les épisodes finit par créer une marre musicale plate et saumâtre. L’orchestre des Champs-Elysées, bien en place, sonne maigre et étriqué, alors qu’on le sait capable de bien autre chose.

Le Sanctus est mieux venu, avec sa douceur soudainement interrompue par le « pleni sunt cieli et terra » enfin chanté à pleine voix, et le début du Benedictus bénéficie du solo impeccablement inspiré du premier violon Alessandro Moccia, lequel parvient à fondre son timbre avec celui des solistes. Retour aux problèmes énoncés précédemment dans l’ « Agnus Dei », où le propos n’est pas énoncé avec suffisamment d’éloquence, et on se demande franchement combien d’auditeurs du palais des Beaux-Arts ont perçu un écho de la guerre dans les quelques hoquets donnés par les trompettes et les timbales, sotto voce, que Beethoven intitule « Prière pour une paix intérieure et extérieure ». Le refus de l’éloquence atteint un comble d’absurdité avec les dernieres mesures, jouées à la va-vite et sans point d’orgue, au point que le public ne sait pas très bien si le concert est terminé ou pas.

Y a-t-il quelque chose à sauver de cette tentative ? Certes, le Collegium Vocale reste un des meilleurs chœurs du monde, et les moments de félicité furent nombreux, notamment dans les fugues, mais il semble avoir perdu son attention aux mots et sa clarté de la diction. Le quatuor de solistes est finalement la meilleure partie : la soprano Eleanor Lyons se promène dans les lignes impossibles que Beethoven lui a réservées, et n’hésite pas a donner du volume, quitte parfois à couvrir le choeur. L’alto Eva Zaïcik a un peu de mal à exister à ses côtés, d’autant plus qu’elle chante masquée. C’est dommage, parce qu’elle semble disposer d’un beau timbre bien individualisé. Dans une optique « musique ancienne », le ténor Ilker Arcayürek tient ses promesses : aigus impeccablement placés et lignes galbées, tandis que Hanno Müller-Brachmann délivre un chant plus traditionnel, avec un début d’Agnus Dei qui nous faisait espérer un grand moment, hélas bien vite gâché par les intentions du chef de tout noyer dans la mélasse.

Au final, on est content qu’un chef de la stature d’Herreweghe ait trouvé une nouvelle marotte. Mais il y avait un grand absent à Bruxelles ce samedi soir. Beethoven, qui souhaitait si ardemment que sa Messe « écrite avec le cœur, aille au cœur. »