Troisième production de ce festival Donizetti 2023, un opéra créé en 1823 au San Carlo de Naples, dans l’édition critique réalisée à l’occasion de ce bicentenaire, Alfredo il Grande. Sous ce nom est connu un roi des Anglo-Saxons de la deuxième moitié du neuvième siècle ; vainqueur des Danois qui occupaient partiellement le territoire, il consacra son règne à créer une administration et à diffuser la culture en traduisant du latin à l’anglais des textes relatifs à la religion catholique. Cela, entre autres mérites, lui valut d’être canonisé et sa fête figure au calendrier le 12 décembre.

Quand il hérite du livret que Mercadante aurait refusé Donizetti a déjà remporté deux succès à Naples en 1822, l’un très net avec le mélodrame semiserio La Zingara, l’autre moins franc avec l’opéra en un acte La lettera anonima. Se voir proposer d’écrire pour le San Carlo, temple de l’opera seria que Rossini vient de quitter est trop tentant. Et Donizetti s’engage dans l’aventure, sans se cacher, comme il l’écrit à son maître Simone Mayr, qu’une issue heureuse est assez peu probable.

Et il avait vu juste. Pourtant l’exécution que propose en ce moment le festival Donizetti permet de mesurer la part du livret dans cet insuccès. Que raconte-t-il ? Une reine et un général cherchent le roi Alfredo pour le secourir après une défaite ; ils sont pistés par d’autres qui cherchent le roi pour le tuer. Les premiers ayant retrouvé le disparu, les seconds feignent d’être de ses partisans et l’incitent à quitter son refuge que ses ennemis auraient découvert. Mais les bergers et les paysans venus en renfort des soldats anglais font échouer l’embuscade. Fin du premier acte. Le roi est donc prêt pour galvaniser ses troupes et repartir à l’assaut contre les Danois. La reine, anxieuse, veut suivre au plus près l’action. Repérée par l’ennemie elle est prise en otage, mais le général dévoué surgit et la libère, capturant dans la foulée le chef des Danois, dont les soldats se débandent, assurant la victoire totale d’Alfredo. Liesse, défilé de la victoire et rondo de la reine pour célébrer la paix retrouvée.

La quête initiale pourrait créer d’entrée un climat d’exaltation, avec cette femme qui brave les dangers de la guerre pour retrouver son mari. Mais quand son compagnon doit lui rappeler les règles élémentaires de prudence on la soupçonne d’être moins héroïque qu’irréfléchie, et sa capture au deuxième acte relèvera du même mécanisme, un comportement imprudent qui pourrait nuire à celui dont elle veut le bien. Plus tard, l’embuscade liée à l’imposture du Danois pourrait émouvoir, mais comme le spectateur saura seulement qu’elle a échoué, il n’a pas l’occasion de trembler pour le roi trahi. En somme, il manque à ce livret l’affrontement entre les deux chefs de guerre et le sel du « suspense » qui au fil des situations éveille chez le spectateur les émotions favorables aux héros. Il est très sympathique, cet Alfredo, ils le sont tous d’ailleurs, excepté le méchant Danois, mais même lui n’a pas la dimension formidable qui le ferait détester.

Alors, une œuvre qu’il aurait été préférable de laisser dans l’oubli ? L’enthousiasme général après la représentation fournit la réponse : musicalement l’œuvre est une pépite dont ses interprètes nous ont révélé tout l’éclat. Sans doute l’empreinte rossinienne est-elle perceptible, en particulier dans le rondo final de la reine, qui éveille l’écho de La donna del lago, mais Donizetti cherche son expression propre. En témoigne le traitement de la musique de scène, d’ordinaire abandonnée à un sous-fifre et ici écrite entièrement par le compositeur. La production de Bergame reprend l’usage de placer la fanfare militaire sur le plateau et le spectateur peut jouir en direct de son dialogue avec la fosse comme du tableau formé par les instrumentistes – du conservatoire de Bergame – costumés de tuniques aux couleurs de l’Angleterre. Et si au deuxième acte un vertige nous a saisi quand nous avons entendu littéralement un extrait du Viaggio a Reims – postérieur de deux ans – le musicologue Paolo Fabbri nous a rassuré : en 1823 Donizetti avait composé à la demande de la cour de Naples une cantate où il utilisait « l’hymne des Bourbons », ce « Vive Henri IV » que chantera la comtesse de Folleville.

Si cette musique séduit directement, c’est parce qu’elle est restituée avec un fini délectable par les musiciens de l’Orchestre Donizetti, sous la direction d’une extrême précision de Corrado Rovaris. Ce musicien raffiné maintient sans vaciller un moment l’équilibre entre la fosse et le plateau, entre le dynamisme et l’abandon lyrique, dans une lecture d’orfèvre propre à exalter la partition et à créer l’intérêt quand l’action théâtrale n’y suffit guère.

Autre atout de cette production, la distribution ne présente aucune faille. D’aucuns contesteront le choix d’Antonino Siragusa pour le rôle d’Alfredo, arguant que le premier interprète était le baryténor Andrea Nozzari. Pourtant, hormis quelques notes graves peu sonores, le chanteur a l’expérience et les moyens nécessaires pour exprimer la prudence de l’homme traqué, l’émotion de l’époux, la détermination du souverain, l’exaltation avant le combat. Il tire tout le parti possible de la grande scène de l’acte II, avec ses trois mouvements dont un air central cantabile enchanteur et une cabalette finale qui soulève et emporte dans les hauteurs claironnantes adéquates à la circonstance. S’il faut un moment au soprano Gilda Fiume, dans le rôle de la reine Amalia, pour asseoir sa voix, elle ne cessera par la suite de multiplier les preuves qu’elle est celle qu’il fallait, par la maîtrise technique qu’elle démontre à l’envi, l’extension dans l’aigu et sa capacité à « mordre » les mots pour exprimer tant l’inquiétude irréfrénable que le courage devant la menace. Le rondo final lui vaudra une ovation des plus méritées.

Dans sa course pour retrouver le roi disparu la reine est accompagnée d’Eduardo, un général fidèle, qui n’a pas d’air propre ; Lodovico Filippo Ravizza lui donne cependant une présence vocale notable. Le personnage doit affronter Atkins, le général danois, doté d’un air ; la voix généreuse et profonde d’Adolfo Corrado court bien et fait regretter que le rôle ne la mette pas davantage en relief. Le roi en fuite, incognito, a reçu l’hospitalité d’un pauvre berger, Guglielmo, qui représente à la fois la charité sans calcul et la vertu des gens du peuple fidèles à leur souverain, rôle interprété par Antonio Gares avec une voix solide et fiable. Il est flanqué le plus souvent de deux paysannes aussi vertueuses et courageuses que lui, car tous trois s’engageront aux côtés de leur souverain quand il repartira au combat. Floriana Cicio, élève de la Bottega Donizetti, est une gracieuse Margherita, mais seule Enrichetta, rôle dévolu à Valeria Girardello, dispose d’un air, un rondo qu’elle chante avec un brio séduisant. Et le bref emploi de l’espion Rivers permet à Andrès Agudelo de se faire remarquer.

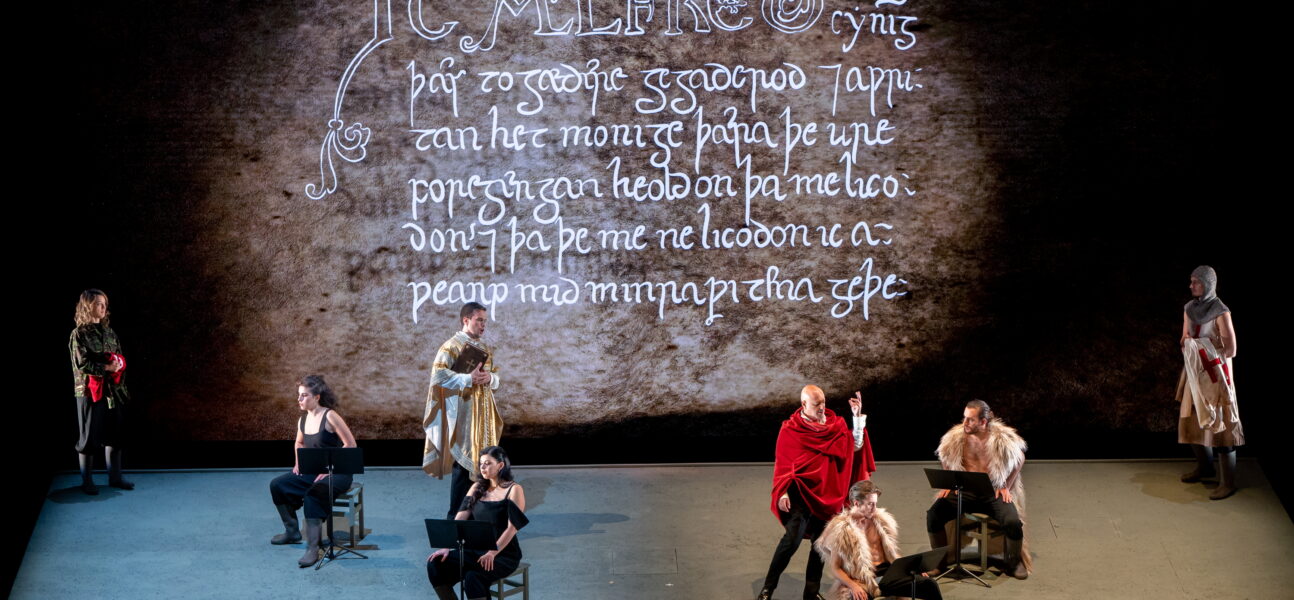

On ne sait trop quel aurait été le spectacle si l’installation scénique prévue pour Il Diluvio universale avait été amovible. A défaut, elle est utilisée comme support pour les projections d’images dont beaucoup tirées de documents médiévaux, d’enluminures, et constituent comme une bande dessinée servant de décor au texte et aux situations. Il y en a beaucoup, le flux semble inépuisable, mais cette abondance, on se plait à le préciser, n’entraîne aucun écœurement. La mise en scène de Stefano Simone Pintor semble hésiter entre mise en espace et version de concert ; seule la lecture du programme de salle permettra de comprendre la présence en tenue de concert du chœur de la radio hongroise – impeccable s’il faut le préciser – tandis que les solistes revêtiront progressivement les costumes de leur rôle, jusqu’à la scène finale où couronnes et manteaux de cour viendront consacrer le triomphe historique d’Alfredo. La chasuble étincelante était-elle indispensable pour habiller Guglielmo ? On comprend le jeu sur la polysémie du mot «pastore», le pasteur aussi bien berger que guide spirituel, mais ce vêtement liturgique brouille quelque peu son appartenance au peuple fidèle à son souverain.

Le projet du metteur en scène était d’exalter, à travers ce roi qui dut faire la guerre le rôle qu’il s’était donné de protecteur de la culture, parce que si les livres sont les premières victimes des conflits, en eux résident les idées qui motivent les hommes à essayer d’édifier un au-delà de la violence. On aurait eu envie de lui dire que montrer les personnages en train de ramasser des livres disséminés sur la scène n’était pas forcément très clair, ni très consonant avec la chronologie…mais quoi qu’il en soit ce spectacle, tel quel, s’il est inattendu, voire déconcertant, n’est en rien décevant !

Diffusion sur Donizetti Opera Tube le 24 novembre à 20h30