L’abbaye d’Ambronay serait-elle fontaine de Jouvence ? À Ambronay ce soir, un public en partie vieillissant – même si tous les âges (Omnes generationes !) sont représentés – sort ragaillardi d’un concert qui présente trois cantates de jeunesse de Bach, composées en 1707 ou 1708.

Avec Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances, nous retrouvons en effet un jeune Jean-Sébastien Bach (vingt-deux ans à l’époque), que l’on peut s’imaginer sans la perruque poudrée de rigueur sur les représentations habituelles (et de fait plus tardives), un Jean-Sébastien qui n’est pas encore le « cantor de Leipzig », un Bach d’avant Weimar, pétri de culture musicale allemande, française et italienne, enthousiaste et novateur. Voilà qui apporte un regain de vitalité et d’espoir dans un monde si sombre, et qui transmet un peu de la tranquille énergie du jeune Bach.

Ces cantates pourtant sont complaintes, cris de détresse, chant funèbre, reconnaissance du péché et de la mort – mais elles sont aussi espoir, cris d’allégresse, chant de réjouissance, annonce du salut et célébration de la vie.

Selon une formule éprouvée, le concert se présente comme une pièce en trois parties, un drame en trois actes : le bien nommé « Actus tragicus » (Cantate BWV 106 « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit ») est encadré par la toute première cantate de Jean-Sébastien Bach qui nous soit parvenue (BWV 131 « Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir »), plus proche d’un motet par sa structure simple, toute désignée pour ouvrir la soirée, et la cantate très élaborée, composée sur un texte de Luther, que constitue la BWV 4 (« Christ lag in Todesbanden »), faisant une large place au genre du concerto.

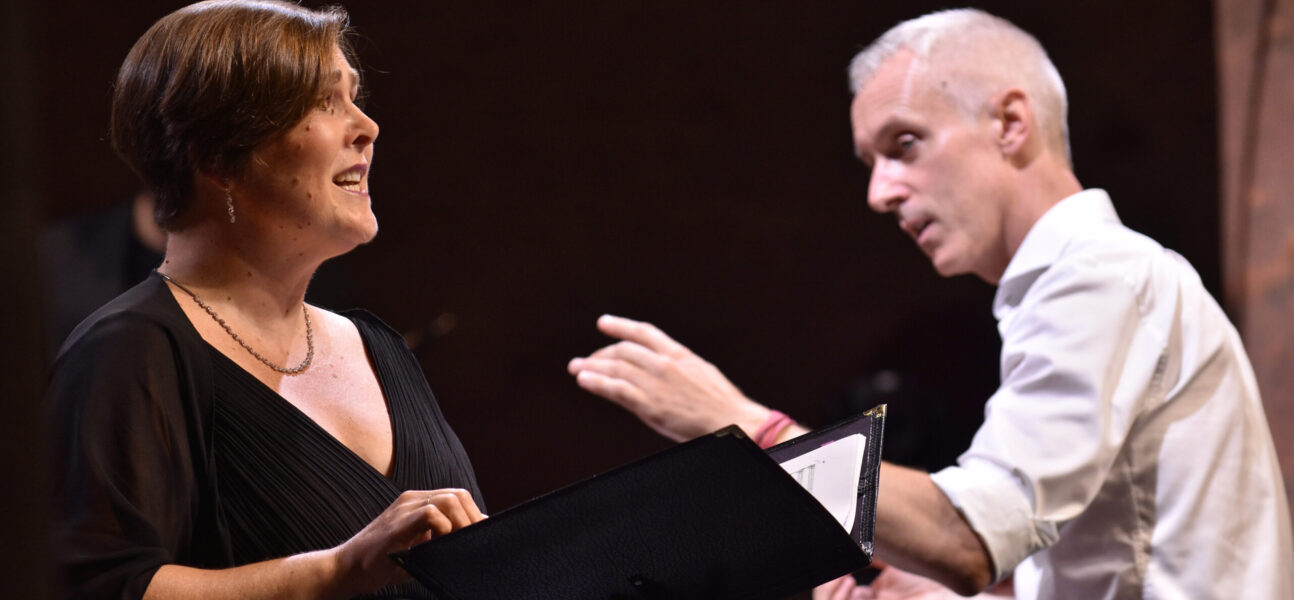

De la complexité de cette écriture, on ne perçoit que la beauté, une extraordinaire expressivité et une apparente simplicité en dépit de la richesse de l’instrumentation et de la composition. La direction tout en sobriété de Sébastien Daucé rend tangible l’osmose avec les musiciens et les chanteurs. La sérénité prime sur le tragique, l’accent est mis sur le dialogue, la communication – entre les interprètes et le chef, entre les musiciens, entre les musiciens et les chanteurs – à l’exemple de la basse Lysandre Châlon et du hautbois de Johanne Maître dans l’Arioso de la première cantate –, entre l’ensemble Correspondances et le public. Dans l’Actus tragicus, le halo léger des flûtes à bec (Lucile Perret, Matthieu Bertaud) et des violes de gambe (Mathilde Vialle, Mathias Ferré) crée, dans ce prélude qu’est la Sonatina, un climat de douceur – alors même qu’il s’agit d’un chant funèbre – au sein duquel s’élève le chœur homophone, puis fugué, affirmant, avec une technique impeccable et un phrasé saisissant, la valeur de la vie divine (« Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit »). Le parti pris d’une interprétation sereine, optimiste, de la cantate dite « tragique » fait ressortir aussi la beauté de la simple vie humaine, comme le montre la fin a cappella de la deuxième intervention du chœur, qui se conclut par l’appel de la soprano, la lumineuse Caroline Weynants : « Ja, komm, Herr Jesu ! », tandis que le tendre alto de Blandine de Sansal enchaîne avec l’aria « In deine Hände… ». La diction des interprètes rend justice à l’importance du texte, soulignant par exemple les occurrences des mots « stille » (« calme, paisible ») et « Schlaf » (« sommeil ») dans l’Arioso et le Choral suivant.

Dans l’économie du concert, conçu comme un déploiement progressif, la cantate « Christ lag in Todesbanden » s’ouvre sur une brillante exécution de la Sinfonia grâce aux violons virtuoses, mais sans extravagance, de Simon Pierre et de Paul Monteiro, qui donnent à entendre à la fois la connaissance qu’avait Bach de la musique italienne de son temps, et la façon dont il l’a adaptée à son aire culturelle et religieuse. C’est sans doute, dans ce programme, l’œuvre qui comporte le plus de contrastes et d’effets vocaux et instrumentaux : chromatisme appuyé sur le mot « Tod » (« mort ») à plusieurs reprises, figuralisme sur le mot « Würger » (« étrangleur, bourreau »), allégresse absolue dans le duo final, que Caroline Weynants et le ténor Florian Sievers savent rendre communicative.

En soulignant la qualité exemplaire de chaque interprète, aux instruments et au chant (chacune et chacun mériterait d’être cité nommément), on signalera encore les remarquables interventions de la basse René Ramos Premier, qui allie la puissance sonore et la sensibilité.

Il faut enfin savoir gré à l’organisation du festival d’avoir prévu dans le programme de salle le texte intégral des cantates en version bilingue, permettant au public de suivre le détail des paroles dont on sait l’importance que leur accordait le compositeur.