Depuis les années 2000 et l’arrivée de Stéphane Lissner à la direction du Festival d’Aix-en-Provence, la création y est au rendez-vous et le directeur actuel, Pierre Audi, perpétue cette tradition malgré les actuelles difficultés financières. De nombreuses collaborations avec des compositeurs internationaux aussi importants que George Benjamin, Philippe Boesmans ou Kaija Saariaho en témoignent.

L’édition 2024 ne déroge pas à la règle, tout en réservant une surprise au public : une création mondiale de l’artiste sud-africain William Kentridge, commandée par la Fondation LUMA d’Arles en partenariat avec le festival. Si Kentridge est avant tout dessinateur, sa pratique créative est pluridimensionnelle, comprenant entre autres des mises en scène, dont Wozzeck et Lulu, ainsi que la conception de performances et spectacles entre art et musique.

The Great Yes, The Great No répond à cette approche hybride. Le noyau de l’intrigue est un fait historique. En 1941, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers et d’autres artistes fuient la France de Vichy à bord d’un cargo à destination de la Martinique. Kentridge croise cet événement avec ses propres souvenirs du régime de l’apartheid en Afrique du Sud, tout en invitant sur le bateau des personnages qui partagent le rejet du colonialisme ainsi que le soutien intellectuel et politique de la négritude, bien qu’il n’aient pas participé au voyage initial : Joséphine Baker, Aimé Césaire et son épouse Suzanne, Léon-Gontran Damas, Joséphine Bonaparte, Frantz Fanon, Paulette Nardal… et le Maréchal Philippe Pétain en contrepoint. Ainsi, Kentridge crée des rencontres fictives, entre l’histoire et la poésie, une véritable uchronie.

© Monika Rittershaus

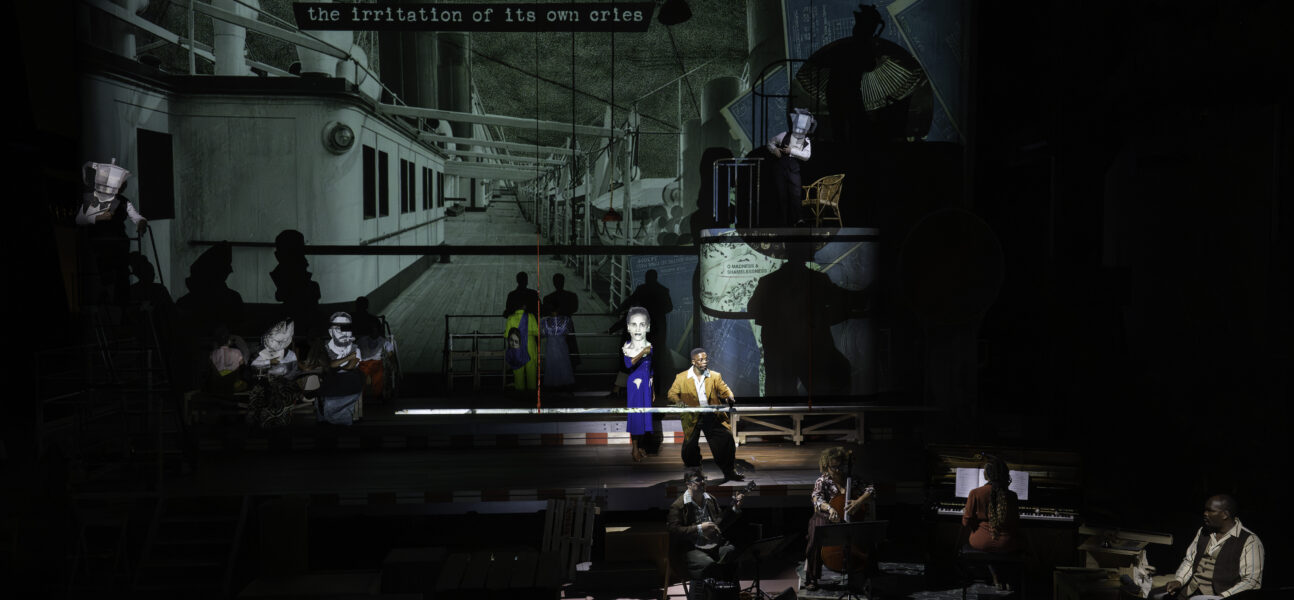

La scène représente le pont d’un navire dont le cockpit se transforme aussi en boudoir. En contrebas, les décors de Sabine Theunissen ressemblent à la soute où les musiciens se tiennent entre boîtes et palettes. Un chœur de femmes – l’âme du projet – y alterne avec le capitaine du cargo (Hamilton Dhlamini), une sorte de Charon à la langue bien pendue, qui remplit la fonction d’un Monsieur Loyal. Il convoque les passagers les uns après les autres, orchestrant ces rendez-vous à plusieurs niveaux entre texte parlé et chant en français, anglais, créole et d’autres idiomes africains. Même si ces langues se chevauchent, prononcées, chantées ou projetées sur un écran, un réel échange entre les protagonistes n’a cependant pas lieu. Les différents épisodes se succèdent comme des numéros.

Le chant africain du chœur est saisissant, avec ses impressionnantes voix pleines de force, des lignes incantatoires et des effets d’antiphonie. L’accompagnement est assuré par un petit ensemble de violoncelle, accordéon, banjo, percussions et piano, qui s’autonomise parfois, créant des ambiances sonores ou basculant dans le jazz et le music-hall dans ce qui n’est pas sans évoquer la musique des années 1920 d’un Kurt Weill. Ces caractéristiques sont reprises par plusieurs des autres personnages, dont l’Aimé Césaire de Xolisile Bongwana, qui naviguent avec beaucoup d’adresse entre théâtre musical et art dramatique. La danse s’y invite aussi. Toutefois, les cultures évoluent l’une à côté de l’autre sans s’interpénétrer musicalement, et cela malgré la présence de quelques percussions d’origine ethnique telles que le cajón ou le djembé au sein de l’ensemble.

Sur le grand écran dominant la scène, Kentridge dévoile l’univers visuel poétique et associatif qu’on lui connaît. Documents historiques, plans de projections, cartes de la terre, images surréalistes, tous ces éléments forment un collage dans lequel on devine en creux la condamnation de l’oppression et du racisme. Cela ne manque pas d’autodérision, lorsque deux serveurs xénophobes, sortes de Statler et Waldorf des Muppets mal tournés, insultent les passagers. Certaines images sont d’une beauté bluffante, dont une nature morte qui reprend vie ou une paire de couverts essayant de s’emparer d’une main qui se dérobe à eux dans une assiette. Progressivement, des motifs apparaissent et se manifestent aussi sur scène, notamment des personnages à tête d’oiseau ou de cafetière, autre commentaire politique. Quelques sons de l’ensemble se retrouvent à leur tour visualisés sur l’écran. La dramaturgie de la soirée – dont le potentiel est indéniable – aurait gagné à miser davantage sur ces interférences et possibles correspondances que sur une forme par enchaînement, qui manque parfois de direction.

Si Kentridge signe cet « opéra » en premier lieu, il s’agit en vérité d’une œuvre collective. L’idée, la mise en scène et la conception artistique lui reviennent, ainsi que certaines phrases poétiques qui, tel un mantra, ont influencé le texte et la musique : « Le monde se délite – Les morts répondent à l’appel – Les femmes recollent les morceaux. » En revanche, la musique chorale est l’œuvre du compositeur sud-africain Nhlanhla Mahlangu, Nathan Koci, membre de l’ensemble, signe les arrangements musicaux, la chercheuse et autrice Mwenya Kabwe a réalisé le livret en s’appuyant sur des fragments de Brecht, Breton, Césaire, Maïakovski, Mandelstam et d’autres.

Fidèle à sa démarche, Kentridge réunissait son équipe, à laquelle appartiennent aussi plusieurs metteurs en scène associés, dans le cadre d’ateliers afin d’élaborer le style composite du projet.

Le propos est ambitieux, les moyens semblent illimités et le festival poursuit sa collaboration avec la Fondation LUMA qui, depuis son ouverture en 2021, est devenue un haut lieu de l’art contemporain international.