Après une création en version de concert à Saint-Jean-de-Luz le 30 août dernier dans le cadre du festival Ravel, l’opéra La Main gauche de Ramon Lazkano connaissait le 3 octobre sa création scénique, avec la même équipe musicale et vocale, à la Philharmonie de Paris, en présence du compositeur et de l’écrivain qui inspira le livret, Jean Echenoz. Ce roman, Ravel (Éditions de Minuit, 2006), se concentre sur les dernières années de Ravel, s’ouvrant, dix ans avant sa mort, sur son départ pour la tournée aux États-Unis de 1928.

Ramon Lazkano signe le livret, qui est composé d’extraits textuels du roman. Ce livret suit d’assez près le déroulement du livre, si l’on excepte le prologue, qui est en fait tiré d’une évocation de la façon dont Ravel, sujet aux insomnies, tente, pour s’endormir, d’inventer minutieusement des histoires dont il devient le jouet après en avoir été le maître. La portée métalittéraire de cette déclaration est intelligemment réactivée par son déplacement en début d’opéra, laissant présager qu’on assiste aux années où le mythe Ravel se met à dépasser l’homme comme une machine qui s’emballe jusqu’à sa mise hors circuit.

Pour le reste, quinze scènes réparties en trois actes font parcourir successivement quelques scènes de la tournée en Amérique, puis évoquent, après le retour à Montfort-l’Amaury, la composition des derniers chefs-d’œuvre que sont le Boléro, le Concerto pour la main gauche et le Concerto en sol (présent dans l’écriture musicale de Lazkano mais pas cité dans le livret) et enfin exposent le déclin cérébral du compositeur, son accident de voiture et son décès.

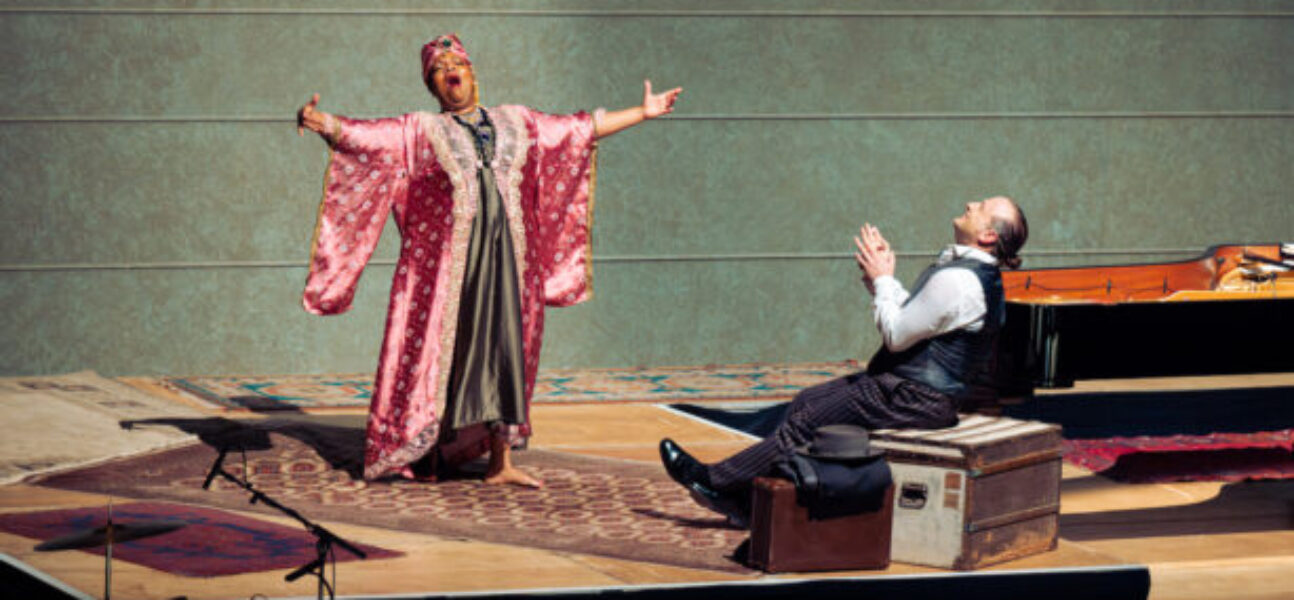

La mise en espace de Béatrice Lachaussée est sobre mais très efficace et offre plusieurs espaces différents intelligemment exploités pour figurer tous les paysages parcourus par les personnages. En l’absence de fosse, l’Ensemble intercontemporain sépare deux plateformes et des coulisses visibles, entre lesquelles naviguent les chanteurs. Ils montent aussi à quelques reprises sur le balcon où se trouve un écran de projection. Comme, en outre, le percussionniste dispose de son propre îlot, séparé du reste de l’ensemble, on obtient un effet visuel morcelé et très dynamique, permettant de régulières interactions entre les musiciens et les chanteurs (quand les musiciens de l’ensemble se lèvent pour incarner des musiciens dans le récit, ou quand Peter Tantsits vient prendre le bâton des mains de Pierre Bleuse pour incarner Ravel dirigeant un orchestre).

Les vidéos de Mathieu Crescence complètent de façon bienvenue la scénographie, surtout que l’enchaînement des scènes laisse peu de repères à un spectateur qui ne connaîtrait pas le roman d’Echenoz ou le détail de la biographie de Ravel. La vidéo est donc surtout mimétique et éclaircit les situations : on voit un train, la maison de Montfort, l’usine qui aurait inspiré le Boléro, mais surtout de l’eau, thème retenu pour symboliser l’écoulement du temps et le dépérissement (Ravel dans sa baignoire, la tête sous l’eau, ou bien la mer fièrement dominée par le paquebot transatlantique dans un premier temps, puis la mer dans laquelle le compositeur s’aperçoit qu’il a oublié comment nager).

La musique de Ramon Lazkano nous semble réaliser une très belle synthèse entre l’hommage, nécessaire, à la musique de Ravel et la création d’un objet sonore personnel et moderne. Plus que tout, on goûte son art consommé de l’orchestration, qui n’était pas, du reste, le dernier des points forts de Ravel. Il utilise avec parcimonie mais efficacité quelques mimétismes (cordes jouant col legno, cuivres et bois soufflant dans leurs instruments) mais se sert surtout des propriétés de chaque instrument pour construire des atmosphères qui vont et viennent, dans un continuum qui n’ennuie jamais et demeure parfaitement lisible. L’utilisation de l’accordéon nous a particulièrement plu, ainsi que celle du célesta et du piccolo, tous trois régulièrement convoqués pour connoter la perte de repères. Il nous a semblé que cette musique très efficace du point de vue dramatique assurait la continuité de l’opéra et permettait ainsi de racheter un certain morcellement du livret en scènes éparses. L’œuvre de Ravel est présente de façon détournée, quelques phrases affleurant avec des modulations harmoniques qui laissent tout juste remonter à l’esprit de l’amateur une réminiscence. Les citations textuelles sont rares et réservées à quelques cas où l’action l’exige, comme lorsque l’on joue sur le paquebot la sonate pour violon et piano ou lorsque Ravel entend son quatuor à cordes. L’hommage rendu est ainsi d’autant plus sincère qu’il reflète une méditation intime du style ravélien.

L’opéra est composé pour trois chanteurs qui se trouvent constamment sur scène, l’un parce qu’il incarne le personnage principal sans lequel rien ne se passe, les deux autres au contraire parce qu’une galerie de personnages secondaires leur revient. Allen Boxer est moins bien servi que sa comparse par le livret. Il déploie un baryton agréable sans vraiment offrir de moments marquants. Ce n’est pas le cas de Marie-Laure Garnier, soprano au timbre riche, à la voix flexible et étendue, capable d’une très beau legato, qui compose en quelques traits des interprétations convaincantes, notamment de la danseuse Ida Rubinstein. Elle offre de vrais moments de beauté vocale qui rehaussent une écriture lyrique sinon très prosodique. Cette prosodie, du reste, oscillant entre parlé et chanté (avec l’aide d’une sonorisation pour certains dialogues), n’est pas sans rappeler celle de Ravel, syllabique mais jamais mécanique, aux accents plutôt naturels si l’on excepte quelques passages.

De Ravel, tout mélomane a en tête une certaine image – en partie fantasmée sans aucun doute : visage hiératique, sévérité élégante, gestes raides, tailles et proportions plutôt réduites. Pour cette raison, on a du mal à retrouver notre compositeur en Peter Tantsits, qui livre pourtant une prestation musicale de bon niveau. On sait bien qu’il n’est pas nécessaire pour un chanteur de correspondre à un physique préconçu pour incarner un personnage, mais en est-il de même quand il s’agit d’un homme bien connu ? Nous n’avons pas la réponse, mais force est de constater qu’on ne ressort pas avec l’impression d’avoir entendu et vu Ravel. En outre, le jeu de l’Américain est parfois un peu trop expressionniste à notre goût tandis que son français est plutôt, lui, impressionniste.

Pierre Bleuse dirige avec précision et sans emphase l’Ensemble intercontemporain, qui doit assurer sans entracte l’interprétation d’une partition très dense. Son endurance est chaudement applaudie aux saluts, de même que le compositeur et son compère écrivain.