Aujourd’hui, il semble que la première version de Boris Godounov ait définitivement supplanté celle de 1874. Quand donc le public occidental a-t-il eu pour la dernière fois l’occasion d’entendre la version de l’opéra dans sa forme révisée, avec son acte polonais et les modifications apportées par Moussorgski pour la création au Mariinski ? À Paris, à Toulouse, à Amsterdam, à Milan, à New York, à Vienne, et à présent à Lyon, on joue presque toujours la version de 1869. Plus resserrée, plus brutale et plus ascétique – plus conforme au dessein originel du compositeur surtout –, cette « représentation musicale en quatre partie et sept tableaux » étonne encore par sa modernité implacable.

On se sentirait presque réactionnaire à souhaiter le retour sur les scènes lyriques de la version de 1874, plus ample, plus « grand-opéra », avec son histoire d’amour et ses personnages féminins, réduits en 1869 à un silence qui en dit long. Car il serait injuste de considérer que la première version est la seule qui vaille : ce sont presque deux œuvres distinctes. Certes, Moussorgski a dû faire des concessions en retravaillant la partition. Mais on sait combien les exigences du public, les contraintes scéniques et l’épreuve de la scène peuvent affiner l’imaginaire d’un artiste et donner naissance à une œuvre plus riche que celle conçue d’abord dans la solitude de son théâtre intime. Si Célestine Galli-Marié n’avait pas insisté pour que Bizet révise l’air d’entrée de Carmen, il n’existerait pas de Habanera.

Une fois cette réserve posée sur le choix désormais systématique de la première version de l’œuvre, on peut tout de même reconnaître que Moussorgski, en 1869, accorde au peuple une place plus essentielle et plus frontale dans son rapport au pouvoir. Il n’est donc pas inintéressant, compte tenu des événements présents, de revenir à ce Boris Godounov pour mettre en perspective notre actualité. C’est peut-être sur ce point que la mise en scène de Vasily Barkhatov – première incursion du metteur en scène russe sur une scène française – est la plus réussie et la plus intéressante. Le peuple de son Boris est éclaté, morcelé, contenu à l’arrière du plateau dans des espaces différenciés, délimités par des praticables de hauteurs différentes.

La scénographie de Zinovy Margolin semble s’inspirer du décor du Dogville de Lars van Trier, où la frontière entre l’intime et le public devient purement formelle. Ainsi, le peuple apparaît comme une multitude de petites cellules fermées sur elles-mêmes, qui communiquent par téléphones interposés, mais qui ne sont pas capables de former une unité, et surtout, de s’engager dans un mouvement commun. Dans l’entretien du metteur en scène publié dans le programme de salle, il est justement question d’une certaine « inertie » de la mentalité russe. Cette représentation d’un peuple contemporain triste, inerte et aliéné demeure une image puissante, dans un spectacle par ailleurs inabouti.

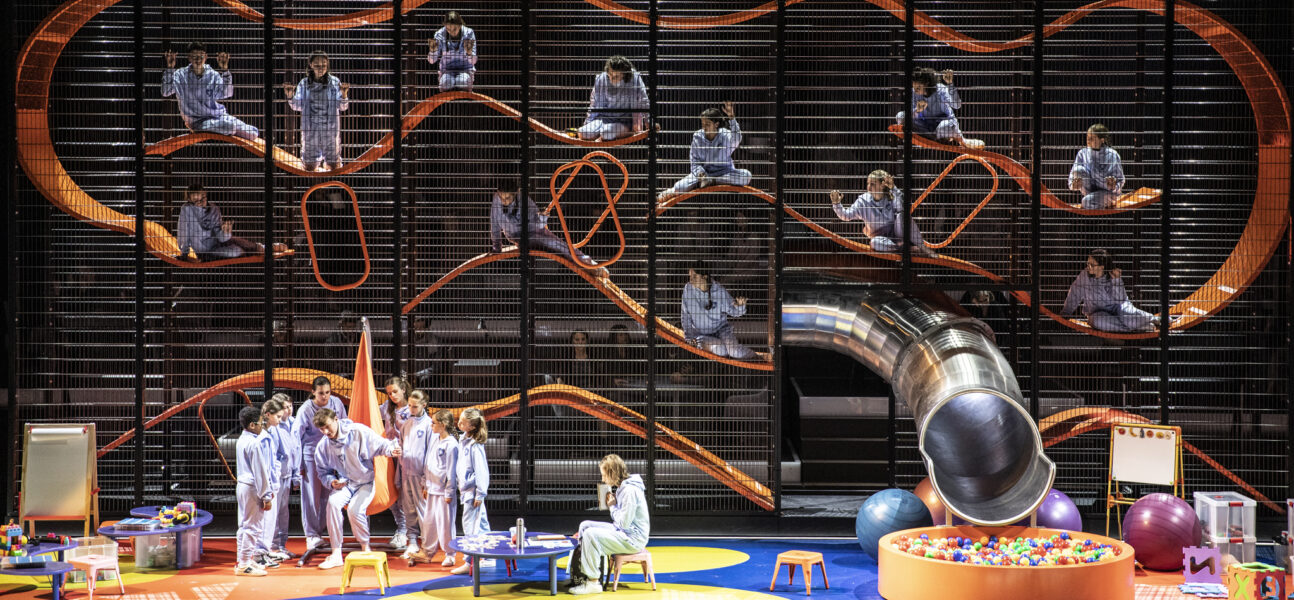

En effet, la mise en scène est globalement plutôt fade. Barkhatov choisit de faire de Boris un homme rongé par le poids du soupçon plutôt que par une culpabilité véritable. Le personnage semble être essentiellement préoccupé par sa famille, surtout par son fils, qui est présenté comme un jeune garçon autiste nécessitant des soins et un accompagnement personnel. Toute la deuxième partie du spectacle se déroule ainsi dans un centre de soin, avec une grande structure grillagée de toboggans, très colorée, qui contraste fortement avec l’ambiance grisâtre de la première partie. Mais cette vision, si singulière soit-elle, demeure à l’état d’esquisse. L’ensemble manque de souffle, d’une tension dramatique qui seule pourrait nous donner réellement accès aux enjeux politiques et à la tragédie intérieure de Boris.

Il faut dire que Dmitry Ulyanov est un Boris assez déconcertant, tant il a quelque chose à la fois d’imposant et de maladroit. La voix est superbe, résolument projetée, solidement conduite et son monologue dans les appartements du tsar est un grand moment de théâtre. Pourtant, malgré cette intensité manifeste, on peine à accéder véritablement au personnage : quelque chose, dans le jeu, paraît trop appuyé, trop conscient de lui-même, comme si l’émotion se perdait derrière l’effort de la figurer.

Autour de lui, l’Opéra de Lyon a réuni une distribution homogène où l’on remarque notamment le prince Chouïski de Sergey Polyakov, devenu le grand leader d’un complot contre Boris. Le timbre est un peu voilé, mais l’incarnation est pleine de caractère et le texte ciselé avec ce qu’il faut de poison dans le verbe. Filipp Varik, jeune ténor issu du Lyon Opéra Studio, est un Innocent fascinant : la voix est claire et moelleuse, la présence scénique irradiante ; son apparition retardée, dissimulé pendant toute la scène précédente dans une chaise hamac, est du plus bel effet. Dans la scène de l’auberge, David Leigh est désopilant en Varlaam, grâce à une voix à la projection solide et incisive. On retrouve ces qualités chez Mihails Čulpajevs, qui mord dans le texte avec rage et compose un Grigori enflammé, dévoré par l’ambition. On aurait aimé pouvoir l’entendre plus longtemps, mais en 1869, le personnage disparaît complètement après la scène de l’auberge. De même, Maxim Kuzmin-Karavaev est un Pimène émouvant, surtout dans la scène du monastère, où son récit prend des accents déchirants. Les femmes sont peu présentes dans Boris Godounov, mais Dora Jana Klarić accorde une voix chaude et pleine à la Nourrice, Jenny Anne Flory un timbre piquant pour l’Aubergiste et Eva Langeland Gjerde quelque chose de frais et de tendre à Xénia. Enfin, Iurii Iushkevich est un Fiedor très troublant : sa silhouette juvénile et son timbre androgyne conviennent parfaitement au petit tsarévitch.

Dans la fosse, la direction orchestrale de Vitali Alekseenok est plutôt inégale, mais met bien en valeur la sécheresse de l’orchestration de Moussorgski. Les cuivres de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon ont parfois quelque chose de violent et de sauvage, mais les cordes sont plutôt épaisses. L’ensemble manque de caractérisation et ne trouve sa pleine dimension dramatique que dans de rares scènes, comme lors du couronnement ou la confrontation Boris/Chouïski. Au contraire, le Chœur de l’Opéra de Lyon et sa Maîtrise, admirablement préparés par Benedict Kearns et Clément Brun, sont d’une qualité constante tout au long de la représentation, entre présence frontale et retrait attristé. Cette co-production avec Bruxelles, Hanovre et Abu Dhabi devrait gagner en cohérence et en puissance au fil des représentations et des reprises.