La rareté était mise en avant par la Seine Musicale à l’occasion de ces représentations : « pour la première fois à Paris, découvrez Le Paradis et la Péri, chef-d’œuvre romantique de Robert Schumann, mis en scène… ». Cette dernière précision avait son importance car, si l’on s’en tient à des représentations utilisant le format d’un concert traditionnel, force est de constater que cet oratorio longtemps négligé connaît, depuis maintenant plusieurs années, une popularité grandissante. A la Philharmonie, Daniel Harding, pour son intronisation à la tête de l’Orchestre de Paris, et Jordi Savall il y a quelques semaines encore, l’ont dirigé ; si l’on remonte un peu dans le temps, on retrouve des soirées dirigées, au Châtelet par Marek Janowski, au Théâtre des Champs-Elysées par Simon, à la Cité de la Musique par Emmanuel Krivine et, déjà, par Laurence Equilbey. En somme, Le Paradis et la Péri figure parmi ces raretés qui tendent à être de moins rares, réalisant un parcours opposé à celui de ces tubes qui frôlent la disparition. Un regain de popularité justifié : dans cette pièce, qu’il considérait comme une de ses plus grandes réussites, Robert Schumann multiplie les audaces harmoniques, forge des alliages instrumentaux d’une grande richesse (le chœur « Doch seine Ströme sind jetzt roth ! »), trouve, tout au long de cette heure et demie, un chemin où la variété de climats ne provoque rien de disparate mais engendre, assez miraculeusement, une réelle harmonie. Harmonie bien compréhensible, là où la diversité des numéros constitue au fond la matière dramaturgique même de l’œuvre puisqu’elle est la traduction des voyages et des découvertes effectués par la Peri. Harmonie indispensable à la réussite des ces « oratorios-monde », où un souffle démiurgique doit tout important. Mais harmonie presque impossible à réaliser en pratique, sauf à s’appeler Haydn, Haendel, Mendelssohn, Berlioz… ou Schumann.

Cette partition si ambitieuse trouve un héraut idéal avec l’Insula Orchestra. Certaines sonorités peuvent sembler un peu vertes dans le prélude, les cuivres accusent, de loin en loin, quelques intonations rebelles, mais l’énergie qui se dégage de chaque pupitre donne son impulsion à la soirée. La battue de Laurence Equilbey y est pour beaucoup, qui favorise toujours une grande fluidité de tempi, et dévoile une impressionnante palette de nuances expressives. Placée très bas, la fosse ne masque aucun détail de ce travail, sans pour autant gêner les chanteurs. Remplaçant Johanni van Oostrum, Mandy Fredrich n’a presque pas de personnage à camper : la Peri est davantage une quête, celle de la vérité, de la justice et de l’humanité. Cette idée, la soprano allemande sait cependant lui donner corps, cheminant lentement d’une angoisse tournée vers elle-même et son entrée au Paradis à une conscience universelle, qui culmine dans un très émouvant « Schlaf’ nun und ruhe ». Claire sans être blanche, la voix révèle un beau medium corsé, et ne montre ses limites que dans le haut de la tessiture. Omniprésent sur scène, où on lui fait jouer un double de Robert Schumann, Sebastian Kohlhepp est de ces ténors au timbre lumineux et à la diction irréprochable qui trouvent dans le moindre récitatif des trésors d’éloquence. Sous-employé ici, Samuel Hasselhorn accuse une projection plus modeste, et ne dévoile vraiment la richesse de ses harmoniques et sa maîtrise du verbe dans la dernière partie, où il phrase le mystérieux « Jetzt sank des Abends gold’ner Schein » comme ces Lieder qu’il excelle à ciseler. Du reste d’une distribution sans faille, on retiendra les jeunes amoureux de Clara Guillon et Lancelot Lamotte, et l’excellence du Chœur qui est presque, ici, le personnage principal. A chaque intervention d’Accentus fascinent la clarté des plans sonores, le clair-obscur des nuances, la précision de la diction, la ductilité des timbres. On était septiques de voir insérés, avant le prélude et à la fin de la première partie, deux pièces pour chœur a cappella ; on en ressort chargé d’une émotion qui balaye tous les doutes que le procédé pouvait soulever sur un plan dramaturgique.

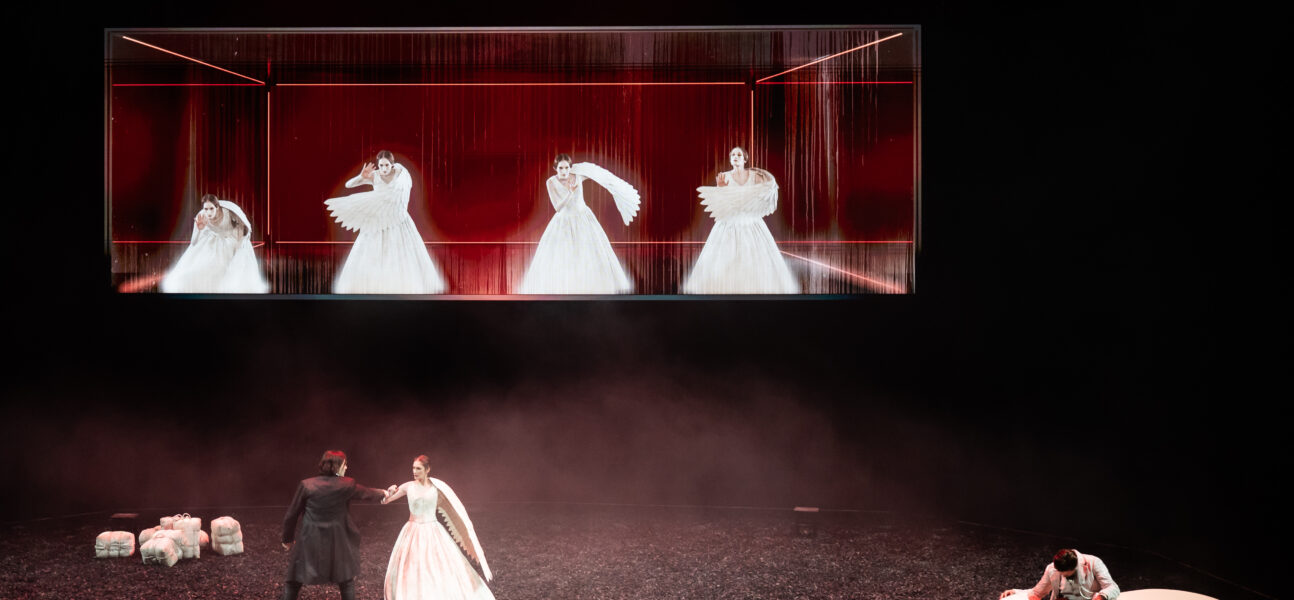

Car Daniela Kerck ne parvient certes pas à démontrer clairement l’utilité de mettre en scène Le Paradis et la Péri. Son travail, volontiers littéral, n’apporte pas d’éclairage inédit sur l’œuvre. Les différentes parties solistes ne deviennent pas des personnages à part entière (sauf peut-être le ténor-Robert Schumann, qui tente de déterrer un piano et cherche à diriger les chœurs). Ce qu’elle fait est plus modeste : déployer une cohérence esthétique, organiser une direction d’acteurs précise et volontiers majestueuse. Dans un espace délimité par un rais de lumière, les protagonistes, vêtus de blanc ou de noir selon leur appartenance céleste ou terrienne, restent toujours disponibles pour le chant. Que ce livre d’images ne contienne rien qui fasse obstacle à la musique n’est pas son moindre mérite ; et si son hiératisme percute étrangement la vitalité qui sourd des chanteurs et de la fosse, il la laisse s’exprimer dans toute sa force.