Injustice – face à la facilité insolente de certains lorsque chaque pas coûte à d’autres sang et eau. Jalousie : envie, parfois douloureuse, de la réussite de son voisin. Lucidité cruelle – savoir que l’on n’est pas à la hauteur. Frustration – voir ses efforts ne pas aboutir. Culpabilité, religieuse ou morale peu importe, conduisant à percevoir le talent d’autrui comme une trahison divine ou une injustice du destin.

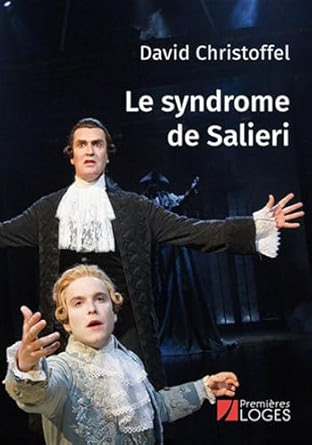

Cette conjugaison de sentiments est symptomatique du syndrome de Salieri, du nom du compositeur italo-autrichien (1750-1825) condamné par la postérité à n’être que l’ombre jalouse de Mozart – un discrédit historique entretenu par la fiction, d’Alexandre Pouchkine à Miloš Forman. « Le patron des musiciens ratés » selon David Christoffel qui s’est penché sur cet état pathologique dans un essai récemment paru aux éditions Premières Loges (avant qu’elles ne mettent la clé sous la porte – voir brève du 7 février). Les auditeurs fidèles de Métaclassique sont familiers du style et de l’esprit de l’auteur, polyvalent et inventif, producteur radiophonique donc, mais aussi musicologue et enseignant, présenté par Télérama comme un « trublion érudit capable de lier art musical et réflexion sociale avec un humour percutant ».

Son Syndrome de Salieri ne déroge pas à cette marque de fabrique : savant, amusé, voire impertinent. Il y a du Rouletabille chez David Christoffel, dans la manière de mener l’enquête – car l’ouvrage n’est ni biographie, ni entreprise de réhabilitation mais une exploration philosophique et historique du mythe qui entoure Salieri : celui du rival jaloux et de l’anti-héros musical. A l’exemple du jeune reporter-détective inventé par Gaston Leroux, l’auteur saisit l’affaire par le « bon bout de la raison », c’est-à-dire interroge ce qui résiste aux apparences, cherche le détail qui contredit l’ensemble, l’incohérence cachée dans une version trop évidente. Psychologie, sociologie, histoire, philosophie, musicologie sont mises à contribution pour questionner la manière dont se construit une réputation, sachant que l’exclusion, le hasard ou la réception médiatique tendent à brouiller la mémoire collective autour d’un artiste. Intervient aussi le jeu symbolique entre médiocrité et reconnaissance : comment les mécanismes sociaux interfèrent dans la tension paradoxale, presque ironique, entre un manque apparent de mérite ou de génie – la « médiocrité » – et la quête ou l’attribution d’une forme de légitimité artistique – la « reconnaissance » ?

Bien que structuré, le raisonnement s’autorise de larges digressions – la culture du duel dans l’histoire de la musique par exemple –, ouvrant au passage de nouvelles fenêtres et proposant une lecture critique de la notion de « génie », pensée à la fois comme talent, privilège et construction culturelle.

Au-delà de ces considérations, déjà instructives, Le Syndrome de Salieri dépasse la simple figure du rival malheureux pour interroger, en creux, nos propres fêlures, nos attentes et notre besoin d’être considéré. David Christoffel nous tend un miroir : celui d’un monde où le talent n’est rien sans les récits que l’on tisse autour de lui, où la musique n’est jamais une compétition équitable – comme la vie.