Quel sale type ce Richard Wagner ! Autant Vincent Borel dans son dernier roman, Richard W., essayait de nous le rendre sympathique, autant Nicolas Montenz avec Parsifal et l’enchanteur ne nous épargne aucune de ses turpitudes. Auquel des deux auteurs se fier ? Le premier a délibérément fait œuvre de fiction, afin sans doute de dépeindre un Wagner plus conforme à son génie musical. Mais le second s’emploie exagérément à noircir le trait. Est-il bien charitable de juxtaposer ainsi l’épisode de la mort de Minna, la première épouse, à celui de Pohl, le « vieux chien décrépit » ? Pour celle que certains présentent comme son plus grand amour, Wagner prétexta une douloureuse inflammation au doigt afin de ne pas avoir à s’occuper de l’enterrement mais à l’annonce de la disparition de son fidèle compagnon, il perdit connaissance et voulut ensuite que l’animal disposât d’une pierre tombale. En bas de la page qui narre l’anecdote, une note explique que « les détails sur la mort de Pohl (l’évanouissement de Wagner, le rite d’exhumation ainsi que les invocations désespérées du compositeur) sont inclus dans un lettre à Cosima » avec toutes les références du courrier en question. Prudent, Nicolas Montenz prend soin de citer à chaque fois ses sources de manière à ce qu’on ne puisse pas le taxer d’affabulation. Et il est vrai qu’on aurait vite fait de le soupçonner d’enjoliver la réalité tant l’histoire qu’il raconte dépasse l’imagination.

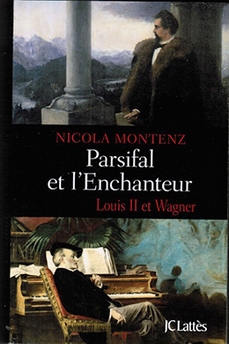

La rencontre entre Louis II et Richard Wagner tient déjà du conte de fée. Il était une fois un compositeur de génie qui, après avoir pas mal roulé sa bosse, se trouvait dans une impasse à la fois financière, sentimentale et créatrice. Désespéré, il envisageait le suicide quand un jeune roi, beau comme un de ces dieux blonds enfantés par la mythologie nordique, décida de le libérer de toute contrainte matérielle afin qu’il puisse se consacrer pleinement à son art. La suite est un marché de dupes car notre compositeur, tel que le présente Nicolas Montenz, est dénué de tout scrupule : menteur, voleur, manipulateur… Un enchanteur, ainsi que l’annonce le titre du livre ? Oui mais au sens négatif du terme, un envoûteur et surtout un escroc qui n’a de cesse de profiter de la situation, trahissant tous ceux qui l’entourent pour parvenir à ses fins.

Autour de lui justement, ils ne sont guère plus recommandables. Hans von Bülow est portraituré comme un goujat, impulsif et vaniteux qui ne s’embarrasse pas de diplomatie, allant jusqu’à traiter le public munichois de pourceaux. Quant à Cosima, elle apparaît taillée dans le même bois véreux que son amant. Seul Louis II, coupable d’avoir négligé le sort de la Bavière durant tout son règne (sic), est finalement mis hors de cause, acquitté au bénéfice de cette « naïveté désarmante » qui lui vaut de traverser le récit comme une ombre. Désillusionné sur celui qui, après lui avoir envoyé maintes « lettres d’amour écœurantes », le traitait de « crétin », le roi ne voulut jamais renoncer à ce monde de rêve dont les opéras de Wagner formaient la matière. Bien que les relations entre les deux hommes se soient délitées sous l’action du mensonge, le projet de Bayreuth est en grande partie redevable au souverain bavarois. Ce qui amène Nicolas Montez, soudain revenu à de meilleurs sentiments, à conclure son récit par ces mots de Louis II adressés à Wagner en 1865, quelques semaines avant la création de Tristan, alors que leur amitié brûlait de tous ses feux : « Quand Vous et moi seront morts depuis bien longtemps, ce que nous avons créé offrira à la postérité un exemple éclatant, dont la force traversera les siècles ». L’avenir lui a donné raison.