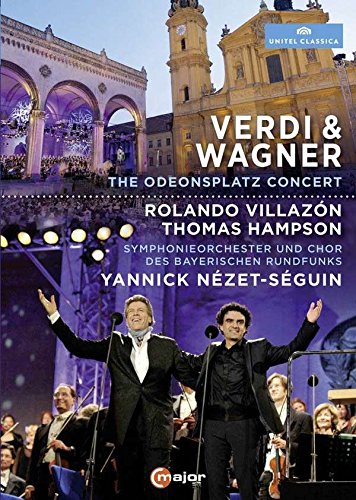

Munich est une ville bien trop musicale pour qu’un concert en plein air tourne à la fête à Neu-Neu, comme c’est trop souvent le cas sous des latitudes plus méridionales. Quand l’orchestre de la radio de Bavière se prêtre à ce genre d’événement, ce n’est pas pour offrir au public uniquement des tubes ressassés. Dans ce concert-hommage aux deux fringants bicentenaires de 2013, on s’était apparemment donné les moyens de faire bien, et même très bien. Yannick Nézet-Séguin ne consacre qu’une partie de sa carrière de chef au genre lyrique, mais il est invité par les meilleures maisons, et sa présence à la tête de l’orchestre est un gage d’exigence. C’est pourtant sans doute en partie à cause de lui que le programme présente une entorse à la règle : le chef canadien dirige admirablement La Valse, avec des effets de rubato d’une volupté extrême, là n’est pas le problème, mais que vient faire Ravel dans ce concert Verdi-Wagner ? On se posera la même question au sujet de Massenet, la réponse tenant alors plutôt aux solistes, comme on le verra.

Dans le cadre pseudo-florentin de la Feldhernnhalle, copie de la Loggia dei Lanzi, les statues de Cellini et autres étant remplacées par de massives allégories bavaroises, l’orchestre de Munich est nécessairement sonorisé (et l’image du chef est retransmise sur écran géant) pour être entendu par les milliers de spectateurs installés sur la Ludwigstrasse. Le concert s’ouvre par quelques choix bienvenus car assez peu prévisibles : une ouverture verdienne qui ne compte pas forcément parmi les plus jouées, et une grande scène avec chœurs rarement entendue hors-représentations. On félicitera surtout la décision d’interpréter l’autodafé de Don Carlos et non Don Carlo : peut-être le francophone Nézet-Séguin aura-t-il milité en faveur de la version originale. Et même si les choristes ne mettent pas autant d’enthousiasme à chanter « Honneur au plus puissant des rois » qu’il en met à les diriger – ils semblent nettement plus concernés par Tannhäuser –, on se réjouit qu’il ait eu gain de cause, en regrettant d’autant plus qu’il ait dû céder pour le duo Carlos-Posa, interprété en italien ! Thomas Hampson fut pourtant un magnifique Rodrigue aux côtés de Roberto Alagna en 1996, il ne lui en aurait sans doute pas trop coûté de réviser le texte de Méry et du Locle ; quant à Rolando Villazón, sa double nationalité franco-mexicaine aurait également dû lui permettre de chanter Carlos plutôt que Carlo.

D’ailleurs, c’est le répertoire français que les deux solistes ont choisi pour leur première apparition de la soirée. Massenet incarnait certes en son temps une troisième voie, une sorte de ni-ni entre l’Italien et l’Allemand, mais sa présence semble ici justifiée par des critères un peu moins musicologiques. Les deux chanteurs invités ont voulu donner des airs qu’ils connaissent bien et qui, à ce stade de leur carrière, leur conviennent. En effet, on interprète finalement bien peu de Wagner lors de ce concert : Villazón n’en chantera sans doute jamais de sa vie, et la Romance de Wolfram est le seul morceau détachable que Hampson peut proposer. Wagner sera donc surtout (très bien) défendu par l’orchestre, le ténor et le baryton se réservant pour Verdi. Pour Thomas Hampson, on se dit d’abord qu’il commence malgré tout à être un peu tard : l’aigu paraît irrémédiablement terni, et les réserves de souffle s’épuisent plus vite. Il parvient quand même à offrir une prestation convaincante, et livre en fin de parcours, échauffement aidant, un bel air du Corsaire. Quant à Rolando Villazón, on sait que le ténor s’est brûlé en chantant trop de choses trop vite. Depuis ses problèmes vocaux, son répertoire s’est élargi à Mozart mais il revient ici à ses premières amours, puisque c’est chez Verdi qu’il s’était notamment illustré. Le chant est désormais tendu à l’extrême, l’effort est plus que visible, certaines syllabes sont excessivement ouvertes (et le « ain » en français est très nasal). Villazón peut encore offrir ce qu’il n’a pas perdu, cette ferveur qui ravit ses fans – et cet histrionisme aussi –, mais la vaillance est définitivement compromise, surtout si l’on a dans l’oreille d’autres interprétations où la conviction s’accompagnait de plus de retenue.