Pour le Centre français de promotion lyrique, Jorge Lavelli monte le premier opéra de Martin Matalon, L’Ombre de Venceslao, qui sera créé à Rennes le 12 octobre. C’est l’occasion de revenir sur la carrière d’un de ceux qui, il y a quelques décennies, révolutionnèrent la mise en scène d’opéra, en s’appuyant sur les souvenirs du principal intéressé.

Vers le milieu des années 1970, à Paris, deux hommes dynamitèrent l’art lyrique tel que la plupart des gens le concevaient. C’est au Palais Garnier que l’on pouvait alors voir les spectacles les plus innovants, les plus audacieux. La gloire de l’un de ces deux hommes – Patrice Chéreau – n’allait cesser d’augmenter, relayée par le scandale de sa Tétralogie à Bayreuth, par le prestige de la création de Lulu en 1979, puis grâce au cinéma. A l’inverse, après lui avoir dû quelques-unes de ses plus belles créations, l’Opéra de Paris en vint bientôt à bouder Jorge Lavelli, qui n’y est plus revenu pour une nouvelle production depuis la Medea de Rolf Liebermann en 2002.

Comme Patrice Chéreau, Jorge Lavelli s’est d’abord fait connaître dans le théâtre parlé : cet émigré argentin réalise ses premiers spectacles vers le milieu des années 1960, faisant notamment découvrir l’œuvre de son compatriote Copi. En 1970, il monte à Vienne Le Procès, opéra de Gottfried von Einem d’après Kafka, mais c’est en France en 1975 que sa carrière de metteur en scène lyrique décolle véritablement, avec un assez stupéfiant tir groupé : trois spectacles en l’espace de quelques mois. Tout commence avec un Mozart alors rarement donné, Idomeneo, d’abord présenté à Angers, puis à Orléans, à Grenoble et au Théâtre des Champs-Elysées. « Quand Liebermann a vu ça, il m’a dit tout de suite : ‘Vous devez travailler avec moi’. Je n’ai jamais rencontré un directeur de théâtre aussi concerné par le travail scénique, par ce que le théâtre peut apporter de crédibilité, de force, de présence. C’est pour ça que j’ai monté sa Medea après sa mort ; il me l’avait confié, il avait grande confiance en moi, et je connaissais bien le mythe, pour l’avoir mis en scène déjà au moins deux fois pour le théâtre ». Cet Idomeneo rompt avec toutes les conventions opératiques, d’abord par le dépouillement de son décor. Car Jorge Lavelli impose d’emblée une esthétique qui ne changera pas, grâce à sa collaboration privilégiée avec le scénographe et costumier suisse Max Bignens (1912-2001), concepteur des décors et costumes des Soldats de Zimmermann pour la création de l’œuvre en 1965 à Cologne. D’une blancheur lumineuse, presque clinique, le décor d’Idomeneo se compose de panneaux de tulle éclairés par ces « tromblons », ces projecteurs d’aspect industriel qui accompagneront tous les spectacles du tandem Lavelli-Bignens. Les costumes sont intemporels, brechtiens, pourrait-on dire, et les visages blafards. Autre spécificité : le rôle du chœur, transformé en un bloc humain vêtu d’un costume unique et chargé de représenter tantôt le peuple, tantôt la mer, tantôt une armée. En 2014, quand Idomeneo a été repris à Buenos Aires, les nouveaux collaborateurs de Jorge Lavelli ont fidèlement reconstitué l’identité visuelle voulue quarante ans auparavant par Max Bignens. « Ce qui manquait à cet Idomeneo au Teatro Colon, c’était la qualité technique. Sur ce plan, c’était un véritable désastre, ils ont refusé de réaliser le décor selon nos plans, notamment pour l’utilisation des dessous. J’en suis reparti très attristé face au manque d’intérêt de la direction pour ces questions. J’y retourne pour Venceslao, je sais qu’il y a un nouveau directeur et j’espère que les choses ont évolué ».

C’est dans ce même Teatro Colon que le jeune Jorge Lavelli avait jadis découvert l’opéra. « Je fréquentais l’Opéra avec ma sœur et mon frère, on faisait la queue toute la nuit pour acheter des places debout au poulailler, car les places assises coûtaient trop cher pour nous. J’ai vu au Colon des œuvres qui m’ont énormément marqué, comme Parsifal, un des premiers opéras que j’ai vus. Adolescent, je me posais beaucoup de questions en voyant ces décors de toiles peintes : il y avait une forêt, mais pourquoi les personnages ne passaient-ils pas entre les arbres ? Je ne comprenais pas ! En 1986, j’ai été invité par le Colon à y monter l’extraordinaire Affaire Makropoulos. Au deuxième acte, l’action se passe sur une scène d’opéra. Et sur l’immense plateau totalement vide du Colon, j’aurais voulu mettre une partie de ce décor de Parsifal : ils ont cherché, ils ont retrouvé une photo dans les archives, mais ils se sont aperçus que la toile, qui mesurait pourtant 10 mètres sur 18, avait été volée, sans doute pour être revendue au Chili, en Uruguay ou au Brésil ! »

Après le succès d’Idomeneo, vient le Faust de Gounod qui, après avoir été un des grands scandales de l’ère Liebermann, est resté au répertoire de l’Opéra de Paris jusqu’en 2003. « Les spectateurs les plus traditionnalistes ont eu l’impression qu’on leur avait volé leurs souvenirs d’enfance, leurs éléments de référence n’étaient plus là. Moi, je m’étais axé surtout sur les rapports entre les personnages et sur l’idée fondamentale que Faust et Méphistophélès étaient une seule et même personne, en cherchant les points communs entre le diable et le savant, avec la morale chrétienne qui les sépare. Les deux chanteurs portaient les mêmes vêtements et partaient ensemble vers la vie. J’ai pris un grand plaisir à monter cet ouvrage, et quelques-uns des chanteurs m’ont surpris. Nicolaï Gedda m’a dit que jusque-là, il n’aimait pas la musique de Gounod : ‘Cela fait vingt ans que je chante cette partition, mais grâce à vous je la vois différemment. Vous me surprenez, vous m’avez donné envie de participer à l’aventure’. J’ai été très touché par la réaction de ce grand chanteur, qui n’était pas un excellent comédien mais qui faisait beaucoup d’efforts parce qu’il était fasciné par ma mise en scène. Il assistait à toutes les répétitions ». Le Faust proposé par Jorge Lavelli rompt radicalement avec toute l’imagerie médiévale, en situant l’œuvre à l’époque de sa création, et sans fleurs dans le jardin de Marguerite, réduit à quelques draps séchant sur des cordes tendues entre deux maisons. Le décor unique, vaste structure de métal et de verre, a surtout valeur de signe, de symbole. En 1975, le scandale vient avant tout du traitement du retour des soldats. « Je pensais que le fameux chœur devait se chanter avec beaucoup d’énergie, mais nous étions après la guerre du Vietnam, il ne pouvait plus y avoir de triomphalisme. Les soldats marchaient normalement, mais sans allégresse. Il y avait bien quelques bandages, mais très peu, et tout blanc. Ce sont les gens qui les voyaient couverts de sang, avec leur imaginaire à eux ! »

En 1975, Jorge Lavelli réalise aussi pour le festival d’Aix-en-Provence la mise en scène du Carnaval de Venise de Campra. Il revient dans la cour de l’Archevêché l’année suivante pour une Traviata qui, après le Faust de Garnier, poursuit dans la voie de l’historicisation pour représenter l’enfermement de l’héroïne dans l’espace bourgeois du XIXe siècle. « Je pense que pour les pièces du passé, du répertoire, j’ai fait ce travail qui consistait à redonner de la valeur à ce que les musiciens avaient déjà écrit en essayant de donner la profondeur maximum. Silvia Sass a été révélée par la Traviata d’Aix. J’ai eu la chance de collaborer avec une artiste magnifique, qui comprenait ce que je lui proposais, qui avait tellement de sensibilité et de goût. Et j’ai pu aussi jouir d’une grande liberté dans le traitement du chœur, qui m’a permis de faire de ce spectacle quelque chose d’émouvant mais sans rien de conventionnel ». Max Bignens conçoit pour les femmes du chœur des costumes 1900 aussi inventifs que ceux de Cecil Beaton pour My Fair Lady, et des perruques aussi extravagantes que pour un film de Fellini.

Au printemps 1977, l’entrée de Pelléas et Mélisande au répertoire de l’Opéra de Paris crée des remous – l’héroïne n’a pas les cheveux qui lui tombent jusqu’au pied, la Tour est remplacée par une simple chaise sur laquelle elle monte –, mais les problèmes sont surtout liés aux ayant-droits du compositeur. « La descendante de Debussy se méfiait, elle voulait voir à quoi ressemblerait le spectacle. J’ai été tenté d’abandonner. Rolf Liebermann m’a dit : ‘Jorge, ne t’en va pas. Cette dame, c’est l’argent qui l’intéresse’. Et quand il a menacé d’annuler les représentations, la dame a retiré toutes ses objections ».

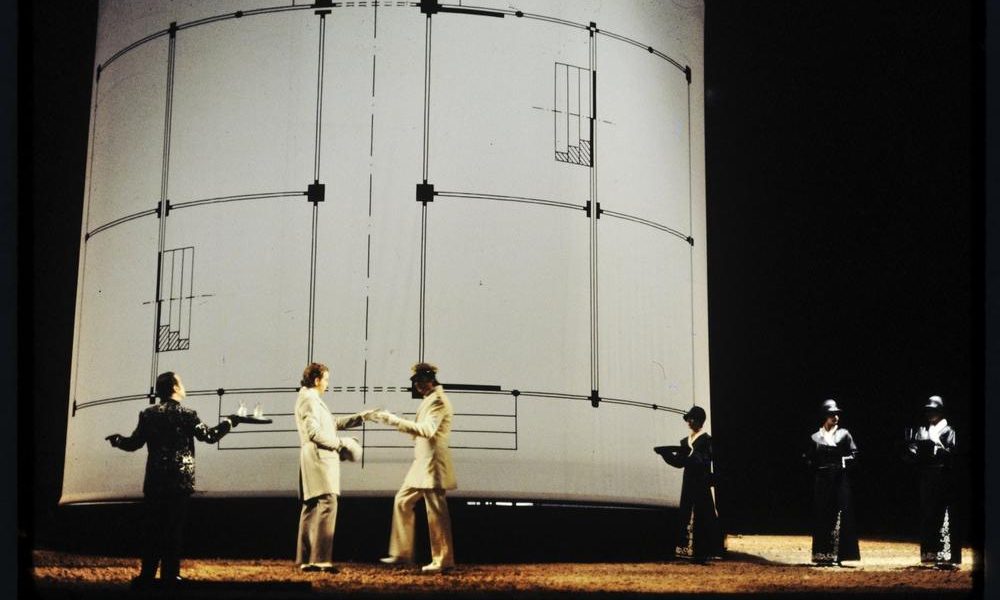

En 1978, l’entreprise de rénovation du répertoire lyrique se poursuit avec une Madama Butterfly proposée d’abord à la Scala de Milan, puis à Paris. Soucieux de dépasser l’anecdote, Jorge Lavelli arrache l’œuvre à tout naturalisme matériel et psychologique. Il assume totalement l’artifice théâtral en enfermant l’héroïne de Puccini dans un immense cylindre de tulle, symbole des illusions dont elle est prisonnière. « Le théâtre est pour moi une chose ouverte. L’opéra figé dans des normes d’une autre époque, avec des régisseurs qui mettaient les chanteurs au premier plan pour qu’ils puissent gesticuler tout en regardant le chef, cela m’a toujours paru insupportable, cela a toujours inspiré en moi un certain malaise. Au Teatro Colon, dans ma jeunesse, je ne pouvais pas croire à ce qui se passait sur scène, tellement les spectacles y étaient poussiéreux, mais nous y allions quand même, parce que nous avions des amis qui faisaient la figuration, des mélomanes fous de grandes voix, exaltés à l’idée de côtoyer les chanteurs d’aussi près. Mais les spectacles relevaient de la décadence absolue. Pour Butterfly, le problème était plus général : depuis 1904, toutes les productions se ressemblaient, avec une petite maison et un pont japonais. Le pont était tantôt à cour, tantôt à jardin, mais c’était toujours pareil ! J’ai voulu faire complètement autre chose. Les personnages secondaires, sans intérêt, devenaient des commentateurs de l’action, hors du cercle de Butterfly dans son immense tulle. Cette vision de l’œuvre a dérangé le public milanais à un point inimaginable. Les Italiens étaient très traditionnalistes, ils voulaient voir ce qu’ils voyaient depuis leur naissance. A la fin de la première, des groupes de femmes m’ont agressé : Perchè ? Perchè ? Ce décalage avait pourtant beacoup plu aux interprètes, surtout à la Butterfly, parce qu’ils y trouvaient une dramaturgie qu’il n’y avait pas dans les versions traditionnelles. Pour moi, il ne s’agissait pas de détruire, mais de reconstruire. Situer Hamlet dans un bar et montrer le spectre qui apparaît alors que prend une bière, ça me paraît être un manque absolu d’imagination. Ma vision de Butterfly était entourée par les idées que le compositeur avait en 1904, qu’exprimait sa musique exaltante avec toute sa vigueur, sa chaleur ».

Jorge Lavelli s’intéresse aussi aux lieux hors-normes, comme la Halle aux grains de Toulouse, où il monte en 1977 un Fidelio mémorable, où le public lui-même croit occuper la position des prisonniers, constamment sous surveillance. Autre expérience de lieu à part, la création française de l’opéra de Luigi Nono, Al gran sole carico d’amore, en mai 1982 à « La Fabrique » de Lyon. « Nono, compositeur génial, avait eu cette idée de raconter l’histoire des révolutions à partir de 1789. La partition inclut des textes en plusieurs langues, des citations brévissimes de discours, de musiques, de chants révolutionnaires, mais sans démagogie. Pour la création mondiale à la Scala, en 1975, ils n’avaient pas trop su quoi faire de son œuvre, alors ils l’avaient donnée comme un oratorio, ce qui la privait de tout ce qu’elle avait de fort, d’essentiel. A Lyon, il s’agissait de la monter non pas à l’opéra, espace trop bourgeois, mais dans une sorte d’usine désaffectée, un ancien dépôt militaire qui devait être démoli. Il y avait une voie ferrée à l’intérieur, toutes sortes de choses spécifiques que j’ai utilisées. Les chœurs étaient placés sur des camions à moteur électrique, qui roulaient lentement, sans bruit, et le public les suivait. Chaque tableau était donné dans une partie différente du bâtiment, les spectateurs se déplaçaient au fur et à mesure. A un moment, il y avait un quatuor de chanteurs que j’avais installé dans un monte-charge, et les gens écoutaient en silence ces quatre voix, jamais je n’aurais obtenu une telle qualité d’attention dans un théâtre conventionnel. Les solistes chantaient au milieu de la foule, c’était un théâtre comme on en rêve quand on participe à une grande cérémonie, un rituel qui culmine dans une émotion collective ». Même si Lyon était déjà à la pointe de la création lyrique (Les Soldats y serait donné en création française en 1983), le pari était apparemment loin d’être gagné d’avance. « Au départ, l’orchestre ne voulait pas jouer cette musique ! Le chef, un jeune Allemand, m’a proposé de faire venir son orchestre de Munich. J’ai préféré m’expliquer avec les musiciens. Le directeur de l’opéra m’avait aussi dit : Le public ne viendra pas, les abonnés n’aiment pas trop ce genre d’œuvre, ils n’ont pas l’habitude. En fait, on a très vite dû refuser du monde, il n’y avait pas assez de places à vendre ! » Malgré le succès public, Jorge Lavelli a eu affaire à quelques esprits chagrins, une fois de plus. « A la fin du spectacle, dans un espace tout en hauteur que nous appelions l’église, des soldats fusillaient le chœur, le peuple. J’ai eu des difficultés énormes à monter cette scène. Bien sûr, on tirait des balles à blanc, mais même prévenues, deux femmes se sont évanouies. Des gens ont porté plainte à cause du bruit, alors un inspecteur de la commission d’hygiène et de sécurité est venu mesurer les décibels, et il s’est avéré que l’orchestre faisait plus de bruit que les coups de feu ! La résistance à la vérité est toujours grande quand il faut arracher les vieux souvenirs, les vieilles habitudes qui traînent dans ce métier… Nono est venu nous voir deux fois, il était tellement content qu’il m’a dit : ‘J’ai une idée pour vous, je vais composer une œuvre qui sera jouée sur un bateau qui traversera Venise’. Malheureusement, il est mort peu de temps après ».

Très admiré pour le dépouillement de ses spectacles, pour la gestuelle stylisée qu’il impose aux personnages réduits au statut de pures figures mythiques, Jorge Lavelli fut souvent sollicité pour monter des œuvres du XVIIIe siècle, qu’il pouvait dépouiller des oripeaux dont on avait encore coutume de les recouvrir. Après Le Carnaval de Venise de Campra, Aix fit appel à lui pour une Alcina destinée à marquer les esprits. « Ce fut un très bon moment, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec des gens délicieux, des solistes d’une disponibilité comme peuvent en avoir les débutants ». En 1980, il retrouve à Paris le chef Raymond Leppard pour un Dardanus assez mal accueilli par la critique, déconcertée par le décor réduit à une boîte noire constellée de spots. Mais Jorge Lavelli eut aussi l’occasion de travailler avec la génération montante des « baroqueux », puisque c’est à lui que fut confié, en juin 1982, le spectacle donné à Versailles en clôture du Sommet des pays industrialisés, dirigé par William Christie. Titre emblématique : Les Arts florissants, de Charpentier. « Il y a eu beaucoup de problèmes techniques pendant ce spectacle, nous n’avions même pas eu le temps de préparer les saluts ». Si l’Ariodante dirigé par Marc Minkowski à Garnier en 2001 ne parvint pas tout à fait à convaincre, Jorge Lavelli garde une grande tendresse pour un autre opéra de Haendel qu’il mit en scène en Italie. « J’ai été sollicité par La Fenice pour monter Siroe, un opéra de Haendel qui n’avait quasiment jamais été rejoué. On m’a fait visiter à Venise la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, véritable musée du quattrocento. Il n’était évidemment pas question de toucher les murs, car les fresques devaient être protégées. L’espace était très restreint, mais à la fin les spectateurs pleuraient de plaisir. La télévision italienne aurait voulu filmer l’une des trois représentations, mais il n’y avait même pas assez de place pour introduire une caméra ! Le thème de Siroe est très intéressant, c’est un peu la même histoire que Le Roi Lear, où il y a un bon fils et un fils traître, cynique et idiot ».

Au cours de cet entretien avec Jorge Lavelli, le mot de « liberté » revient constamment. C’est la notion qui gouverne tout son travail, qu’il oppose aux conventions, à toutes les pratiques fossilisées qu’il juge stupides ou dénuées de sens. L’idée du temps le préoccupe aussi, et influe sur sa dramaturgie. « Quand les artistes acceptent de travailler selon mes idées, le résultat est toujours bien meilleur. Il m’est arrivé de me heurter à un chanteur qui refusait ma lecture de l’œuvre, parce qu’il avait déjà joué le rôle d’une certaine façon alors que je lui demandais tout le contraire. Ce ténor n’était pas très intelligent, il n’avait pas fait d’analyse de son rôle. Comme il jouait le rôle d’un tribun, je voulais qu’il serre la main à quelques-uns des choristes, mais il avait horreur de ça, je n’ai jamais compris pourquoi. Cet homme avait des moyens vocaux incontestables, il y a certaines choses qu’il faisait bien, comme acteur, mais là, il y avait un blocage. Je me suis souvent heurté à ce genre d’abîme culturel. J’apprécie surtout les chanteurs qui ont pratiqué une autre discipline au cours de leur formation. Les Américains font de la danse, du théâtre. Ça élargit le propos, ils sont prêts à bcp de choses. Quand Faust a été donné en Amérique, cela m’a surpris : à Paris, personne ne savait danser la valse, mais là-bas, ils savaient tous. Et à New-York, les habilleuses parisiennes étaient ravies parce que les figurants rangeaient leur costume à la fin du spectacle, au lieu de tout jeter par terre ».

Malgré le succès de sa Veuve joyeuse montée à Garnier en 1997 et souvent reprise, l’Opéra de Paris semble avoir tourné le dos à Jorge Lavelli. Après deux ultimes Mozart en 1989 et 1990, le festival d’Aix-en-Provence a lui aussi oublié celui à qui il devait plusieurs spectacles mémorables. Seule la ville de Toulouse lui est restée fidèle : après le Fidelio de 1977, il y eut plus récemment Simon Boccanegra (2009), Polyeukt de Zygmunt Krause (2011) et un superbe Rienzi en 2012. Avec la tournée de L’Ombre de Venceslao, Jorge Lavelli sera à nouveau présent dans une quinzaine de maisons d’opéra en France et montrera à tous que, même s’il s’est recentré sur le théâtre parlé ces dernières années, il n’a pas fini d’en découdre avec l’art lyrique.

Propos recueillis le 13 juin 2016