Pour les habitués du festival, les retrouvailles avec le remarquable jardin classé de William Christie marquent toujours des journées heureuses qu’on sait d’avance ponctuées de délectations en tous genres. Car la manifestation n’est pas que moments musicaux : elle est une immersion totale dans une féerie baroque ponctuée de délices généreuses et enchanteresses. Cette année, la 14e édition du festival « Dans les jardins de William Christie » commence un jour plus tôt dans l’un des bâtiments récemment intégrés au « campus » de Thiré, avec la conclusion d’un colloque initié quelques semaines auparavant à la Fondation Royaumont autour de la personnalité de Geneviève Thibault de Chambure (1902-1975), figure fondamentale de la redécouverte d’un répertoire oublié à partir, notamment, d’une impressionnante collection de partitions anciennes. Sous l’égide entre d’autres de la musicologue Catherine Massip, il a été loisible d’entendre la dernière partie des interventions très pointues, quoique captivantes, de la journée d’étude en introduction aux réjouissances du lendemain. Particulièrement enthousiaste et passionnante, la présentation consacrée à Carlo Gesualdo de Paul Agnew, co-directeur artistique du festival, dont le chanteur et chef d’orchestre est mieux que familier et pour lequel il avance quelques hypothèses intéressantes : on attend avec impatience les actes du colloque à venir d’ici 2027, nous dit-on.

Le lendemain samedi 23 août, les jardins de William Christie ouvrent en tout début d’après-midi avec les traditionnelles activités proposées aux visiteurs, pour mieux se mettre en jambes, en voix et en écoute de tous ses sens : au choix, visite guidée du jardin, ateliers participatifs de chant ou de danse. Puis, ce sont les charmantes pastilles musicales où les festivaliers doivent choisir l’un des coins du jardin pour y écouter, toutes les demi-heures, un mini programme introduit par des membres des Arts florissants ou des étudiants de la prestigieuse Juilliard School. L’occasion d’entendre notamment des compositions bucoliques et jazzy interprétées voire improvisées par le duo de copains composé par Thomas Dunford au luth et Douglas Balliett à la contrebasse. Le programme, intitulé « Under Bill Christie’s tree » (un saule pleureur à côté du petit pont chinois), se veut complété par un mantra que les compères oublient de chanter. Qu’à cela ne tienne, il suffit de solliciter Thomas Dunford croisé au stand de dégustation de liqueurs (dont un gin à l’effigie des Jardins), pour qu’il récite le mantra, les yeux dans les yeux. C’est aussi cela, la caractéristique de ce festival : la proximité des artistes et leur disponibilité. Autre moment savoureux, la découverte d’un extrait de la cantate Orphée descendant aux Enfers de Charpentier, interprétée dans la Pinède par le haute-contre Richard Pittsinger, dont on découvre avec bonheur le timbre superbe et le sens inné de la caractérisation, tout en admirant son remarquable légato et la richesse de ses harmoniques. Vient ensuite le moment d’écouter près de l’arche Hubert Robert une suite pour violoncelle de Bach tirée au sort et superbement restituée par Cyril Poulet. En fin d’après-midi, tout le monde se retrouve en face des terrasses, à l’arrière de la demeure de William Christie, à l’occasion d’une carte blanche confiée à la gambiste Myriam Rignol, pour un portrait de Charpentier enrichi d’amusantes compositions de Douglas Balliett, déjà entendu plus tôt.

En tout début de soirée, c’est à un double programme que l’on assiste avec deux courtes pièces, à commencer par les Arts Florissants de Marc-Antoine Charpentier, rarement proposés au public, dont on comprend bien qu’ils aient pu être choisis en cette année qui marque la fin des célébrations des quatre-vingts ans de William Christie et rappelle l’œuvre qui a donné son nom à son illustre ensemble. La scène flottante du Miroir d’eau accueille l’ensemble instrumental des Arts Florissants et les jeunes lauréats de la 12e édition du Jardin des Voix, sous la direction de William Christie, installé au clavecin et à l’orgue du continuo.

Malheureusement, la soprano – ou plutôt le dessus – Sydney Frodsham, blessée, ne peut pas interpréter ses rôles, en partie dansés. Elle est remplacée par deux de ses camarades de promotion mais est présente à l’arrière de la scène, assise, où elle appuie les chœurs. Dans une belle chorégraphie de Martin Chaix très inspirée de celle, absolument mémorable et inoubliable, de Mourad Merzouki en 2023 pour The Fairy Queen, la mise en espace de Marie Lambert-Le Bihan et Stéphane Facco permet de valoriser l’allégorie ou idylle en musique composée pour la duchesse de Guise, cousine de Louis XIV, suivi de l’opéra inachevé La Descente d’Orphée aux Enfers, tous deux composés par Charpentier, apprécié du roi mais relégué dans l’ombre de Lully. Quelques accessoires et des costumes fluides et simples suffisent à magnifier les œuvres, délicats bijoux musicaux trop peu donnés à entendre. Danseurs et chanteurs se meuvent ensemble et tous évoluent avec grâce et spontanéité dans une harmonie empreinte de féerie.

Dans les Arts florissants, Musique (Camille Chopin, timbre fruité pour une présence majestueuse et radieuse), Peinture (le haute-contre Richard Pittsinger, épatant de naturel et de prestance), Poésie (Sarah Fleiss, virevoltante et impeccablement caractérisée) et Architecture (Tanaquil Ollivier, délicieuse de fraîcheur et de vivacité) se confrontent à la Discorde (Olivier Bergeron, vil et retors à souhait dans son rôle fourbe puis somptueusement radieux en Apollon), à la Guerre (la remarquable basse Kevin Arboleda-Oquendo) et à la Paix (formidable Josipa Bilić), rendant hommage à Louis XIV, garant de l’harmonie en idéal protecteur des arts. Si les chanteurs et le plateau sont légèrement sonorisés, l’effet produit est satisfaisant, fort naturel au demeurant. Les musiciens des Arts florissants, sous la direction discrète, sobre et précise de William Christie, sont impeccables, comme à leur habitude.

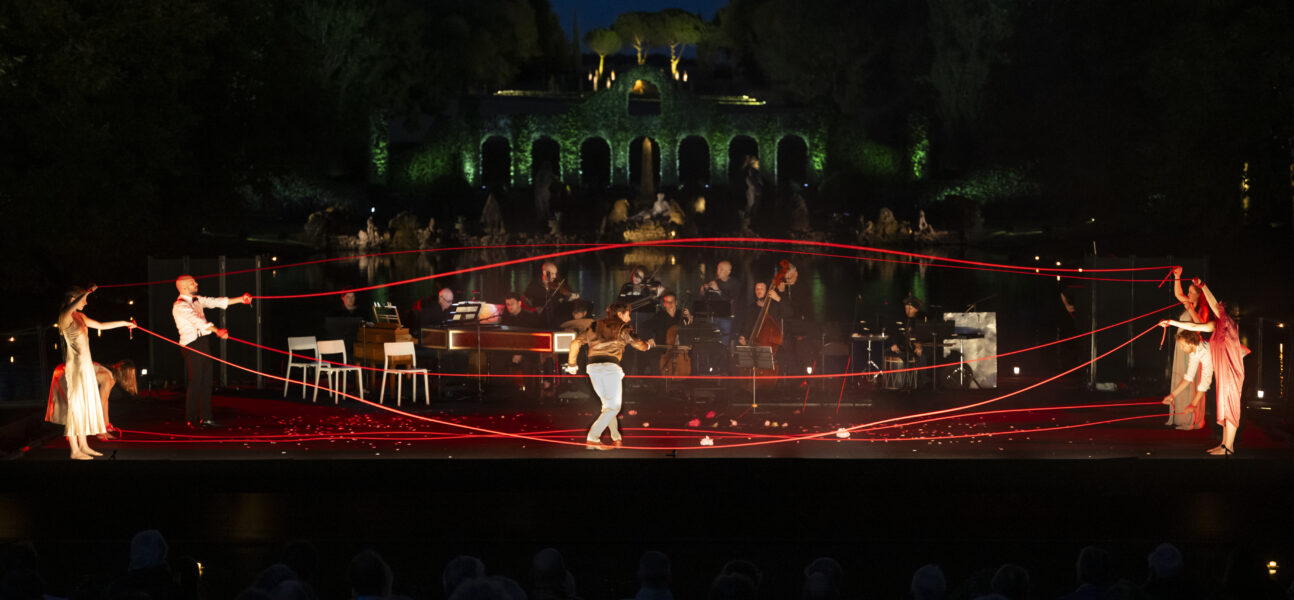

Après la pause et à la nuit tombée, les mêmes interprètes changent de registre avec la Descente d’Orphée aux Enfers, splendide opéra inachevé qui s’interrompt brutalement au moment où Orphée est sur le point de faire sortir Eurydice des Enfers. La célébration du mariage prolonge le choix scénique adopté pour les Arts florissants. On se délecte au passage du travail sur les sons de la percussionniste Marie-Ange Petit, qui a fait de nombreuses recherches sur les sifflements de serpents (on pense notamment au crotale), pour caractériser celui qui va emporter la malheureuse Eurydice, merveilleusement incarnée par une Camille Chopin dont on se souviendra longtemps du cri de douleur précédant de peu sa mort impressionnante de naturalisme. Le haute-contre Bastien Rimondi parvient également à émouvoir et campe un Orphée convaincant, tout en séduction sensuelle et délicate. Des autres interprètes, on retiendra surtout Kevin Arboleda-Oquendo, magistral en Pluton qui fond peu à peu et se laisse convaincre tant par une touchante Proserpine (magnifique Sarah Fleiss) que par l’irrésistible fascination dégagée par Orphée. Il faut saluer le travail de tous les interprètes, soutenus par la conseillère linguistique Emmanuelle De Negri, car la diction de la distribution internationale est impressionnante de justesse. Des effets de mise en scène, sobres et simples, on retiendra, la nuit tombée, l’apparition de cordes rouges, simplement agitées pour figurer les ondes du Styx en remous, suggérer efficacement les flammes de l’Enfer ou encore symboliser les obstacles que le héros se doit d’enjamber un à un. La fin brutale de l’opéra inachevé est, quant à elle, atténuée par une sorte de cavalcade au ralenti qui sublime les derniers instants musicaux. Ce n’est que le lendemain, guidée par l’intuition de l’un des bénévoles cultivé et attentif, qui s’était souvenu du célébrissime tableau et s’est fait confirmer auprès de l’équipe que son interprétation était justifiée, que s’est imposée l’évidence : c’est bien la Parabole des aveugles de Bruegel l’Ancien conservée au Capodimonte de Naples qui a inspiré cette chute magnifique qui nous laisse sur notre faim, quoique comblés d’aise.