Si on aime le monde des planches, il y a quelque chose de mystérieux ou de magique à voir un spectacle garder son esprit, sa fraîcheur, à le voir créer l’émotion ou les rires, non seulement au fil des soirs mais au gré des reprises.

Ce Barbe-Bleue a été créé en 2019 à Lyon, repris à Marseille, est revenu à Lyon récemment, il a été chroniqué et re-chroniqué par Forum Opéra. Le voici à l’Opéra de Lausanne, et c’est comme si c’était la première fois. C’est même mieux, nous disait Laurent Pelly à l’issue de la première, parce qu’il y a à la fois la mémoire du corps, une familiarité, le plaisir des retrouvailles, l’alchimie d’une équipe qui se reforme (c’est à peu près la distribution de Lyon), un sentiment de liberté.

Réalisme poétique

Il y a un univers Pelly. Une poésie burlesque et tendre. S’il dit souvent que c’est la musique qui guide ses mises en scène, que tout s’appuie sur les rythmes de la musique et du livret, on imagine bien qu’au départ, il y a d’abord un œil, un imaginaire, un crayon qui dessine. Ici, sur fond de ciel d’orage, un hangar en tôle ondulée, décati et rouillé, une citerne, des rouleaux de paille, un tas de fumier ; au centre, l’arrêt du car avec un tag BB ; à droite une maison grisâtre, la bergerie de Fleurette (Jennifer Courcier, piquante et acidulée).

Bientôt apparaîtront les blouses en cotonnade vintage, comme on en trouvait jadis sur les marchés de village, et les gilets tricotés main des paysannes, leurs bottes en caoutchouc, et le couple Fleurette-Saphir, elle en petite chemise de nuit, lui en combi de travail double zip (« Tous les deux, amoureux, / Nous tenons un doux langage… » sur un rythme pimpant).

Puis déboulera Boulotte, la « batifoleuse » (c’est elle qui le dit, d’ailleurs elle le prouvera en partant à l’assaut de Saphir – Jérémy Duffau), Boulotte, dont les rondeurs et le tempérament menacent de faire sauter les boutons de sa petite robe pas bien couvrante…

Pelly se moque et s’attendrit en même temps de ce petit monde, qui ne pense qu’au sexe (comme souvent chez Offenbach). Autrefois on parlait de réalisme poétique, il y a un peu de cela ici, à quoi s’ajoute le coup de pouce de l’espièglerie.

Le sexe et le pouvoir, version burlesque

On glissera doucement vers la folie, quand entreront le Comte Oscar, « courtisan en chef » à la recherche d’un bébé, la fille du Roi Bobèche, dont on se débarrassa à la naissance en l’abandonnant dans une corbeille confiée au fil de l’eau, puis l’abominable Popolani, l’alchimiste du Roi, aux mines chafouines de traître de mélodrame, à la recherche d’une « rosière » pour Barbe-Bleue, amateur de tendrons. La rosière se faisant aussi rare que pour Mme Husson, on tirera au sort une paysanne, que l’on déclarera « rosière », et ce sera Boulotte, que son appétit pour les choses de la chair n’y prédispose pas. Quant au bébé perdu et retrouvé, ce sera Fleurette, ça va de soi.

À peine Fleurette et Saphir seront-ils partis vers le palais royal en « palanquin » (en l’occurrence un char à foin) qu’entrera majestueusement en scène la Jaguar noire de Barbe-Bleue, vêtu de cuir de même couleur. Amateur de chair fraîche, mais homme soucieux des convenances, Barbe-Bleue épouse ses conquêtes, d’où la nécessité de s’en débarrasser et le recours aux poisons de Popolani : « Moi je les éveille, toi tu les endors ».

Le rire est une chose sérieuse…

Tout cela n’est guère politiquement correct. Les paysans ont l’air assez bas de plafond, les mâles notamment. Et ce Barbe-Bleue, qui proclame « Jamais veuf ne fut plus gai », s’extasie sur les formes de Boulotte sur un rythme d’aimable valse (avec chœur) : « C’est un Rubens ! Ce qu’on appelle une gaillarde, / Une robuste campagnarde / Bien établie en tous les sens ! » avant de lancer avec des rutilances de ténor héroïque (et une vaste colorature) : « Grands principes je vous devance, / J’inaugure les temps nouveaux ! / J’entends que le palais s’unisse à la chaumière, / Prince, j’épouse une bergère / À la barbe de mes aïeux. »

Florian Laconi lance tout cela avec le sérieux qui s’impose et une santé vocale insolente. Mais on pourrait dire la même chose d’Héloïse Mas qui envoie de toute la chaleur de sa grande voix sur un rythme de bourrée les couplets de Boulotte (« Toute batifoleuse a besoin d’un batifoleur »). Et ne fait qu’une bouchée d’une prosodie compliquée. Pure vocalité que les broderies qu’elle dessine au-dessus du « Allons, partons » du chœur. Qui ne bouge pas, bien sûr, c’est une des moqueries favorites d’Offenbach.

Finesse et horlogerie

Au passage, on remarque la délicatesse de l’orchestration et le tempo vif qu’adopte Alexandra Cravero. Belles couleurs fruitées du Sinfonietta de Lausanne. Travail d’orfèvre, tout en piqué, dès l’ouverture – excellente idée que de la redonner lors du changement de décor entre le premier et le deuxième acte, ce qui permet d’en entendre mieux la finesse. La partition passe d’une bonhomie qui se veut rustique (flûtes pastorales et meuglements de trombones) à des déferlements électriques (ceux du galop final du premier acte, avec pas chassés de toute la troupe).

Extraordinaire prestation du Chœur de l’Opéra de Lausanne, constamment dans l’action, dans le jeu, dans la drôlerie. Dans la rigueur aussi. On n’en prendra pour exemple que la scène des courtisans au deuxième acte avec la leçon de courbettes menée par le comte Oscar à la satisfaction du roi Bobèche (« Ils sont plus bas qu’hier… Parfait ! »). Des déplacements chorégraphiés au centimètre (mis en place par Luc Birraux) et très drôles. « Quoique notre maître dise, on doit se pâmer d’abord », chante le comte (Thibault de Damas, silhouette longiligne et beau baryton-basse).

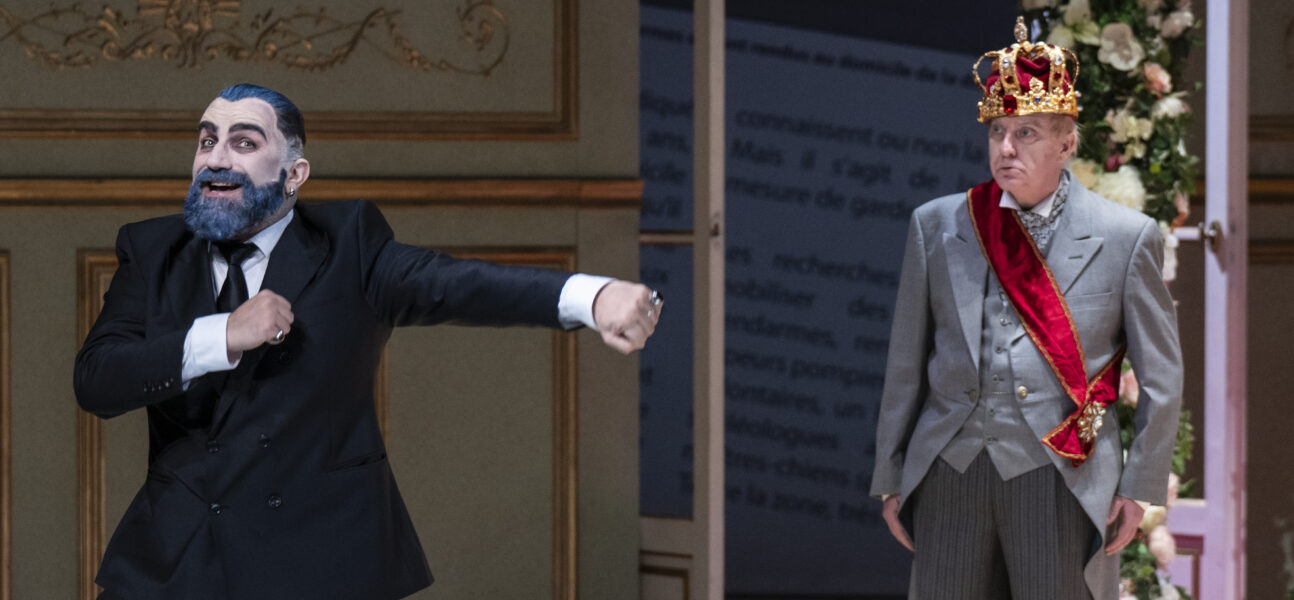

La satire politique passe au premier plan, avec un délirant numéro de Christophe Mortagne en Roi Bobèche, tyran grotesque et cruel, qui fait trucider un courtisan soupçonné d’avoir regardé la Reine Clémentine (couplets mélancoliques chantés d’une voix opulente par Julie Pasturaud : « On prend un ange d’innocence / Tout comme j’étais à seize ans ; / Un jour on la met en présence / D’un prince des plus déplaisants…. »)

Les voisins de la Grande Boutique

En guise de châssis de coulisse, on voit d’immenses couvertures de magazine people (Altesses Revue, 7 jours dans le monde) de même qu’au premier acte, c’étaient des pages de journaux genre Détective (« L’inquiétude plane au-dessus du village »).

Dans cette cour très Monaco, on prépare le mariage de la Princesse Hermia (c’est Fleurette) et du Prince Saphir, car le Prince qu’on lui destine, c’était le jeune homme qui s’était fait paysan par amour d’elle. « Le cœur ne bat bien qu’à la campagne… » chante Jérémy Duffau, et il s’ensuit un quatuor « Ran plan plan plan » tout en prenant le thé (c’est la « scène intime » qu’avait prévue le programme).

Pour le public des variétés, Meilhac et Halévy tournent en dérision, tout autant que le Palais des Tuileries, l’Opéra de la rue Le Pelletier qui est à deux pas. Et les parodies s’enchaînent aux pastiches. Ainsi le lot de cantates programmées pour le jour des noces, notamment la n° 22 (« Hyméne-e, ô la belle journée-e »), ou cette valse des baise-mains qui fait défiler les courtisans et leurs épouses en tailleur Chanel se penchant sur la main du roi, avec ponctuation de bisous sonores.

La confusion (très ordonnée) deviendra générale quand Barbe-Bleue entrera avec Boulotte (« Pourquoi qu’y m’font tous les gros yeux ? / Faut-y qu’j’embrasse tous ces messieurs ? ») qui, voyant Saphir (« Mais nom d’une pomme, c’est mon galopin ! »), lui sautera dessus derechef. S’ensuivra un grand ensemble avec chœur, surmonté de vocalises d’une Boulotte de plus en plus nymphomane (lançant au Roi : « Vous aussi, je n’demande pas mieux ! »), effroi grandiose de toute la cour sur un rythme de galop, et crescendo final imparable emmené par Alexandra Cravero.

Verdi en ligne de mire

C’est sans doute dans le tableau du cabinet de Popolani que Laurent Pelly se régale le plus. Il installe la scène dans une salle d’autopsie (table métallique sur la gauche). Au fond, des rangées de casiers frigorifiques pour les cinq défuntes épouses de Barbe-Bleue.

1h20 de maquillage pour transformer Christophe Gay, qui est un jeune homme, en serial killer chafouin. Yeux exorbités, mèche de maniaque, silhouette tordue, la performance d’acteur est magnifique.

Offenbach, lui, surenchérit dans le parodique. Avec Verdi et Rigoletto en point de mire.

Et d’abord un orage à l’orchestre, puis l’entrée de Barbe-Bleue (annoncé par une phrase au cor). Texte du livret : « Les voilà donc les tombeaux des cinq femmes / Qui m’ont aimé d’un amour sans pareil / Il en manque un pour la demi-douzaine / Dans un instant, il n’en manquera plus ! »

Là-dessus, Offenbach pose une manière de romance, qui ne déparerait dans les Contes d’Hoffmann et qu’il faut chanter avec autant de lyrisme que de goût (et de voix) pour réussir son effet de comique décalé. Florian Laconi (chevelure plaquée aux reflets bleus comme sa barbe et œil fardé) y ténorise à plaisir.

Des voix d’opéra

S’ensuit un duo avec Boulotte qui est (presque) du pur Verdi, où Héloïse Mas à l’instar de Laconi fait appel à de grands moyens, avec juste un rien de distance (« Entends ma prière / Homme sanguinaire / Je n’veux pas mourir ! »), avant un crescendo orageux à l’orchestre et une strette vigoureuse, bref tout le confort.

Puis viendra la scène du poison (comme dans Roméo et Juliette, que Gounod composera l’année suivante), mort de Boulotte (« N-i-ni c’est fini, elle est morte, la malheureuse » avec trémolo dans le grave de Popolani) et jubilation de Barbe-Bleue, « Amours nouvelles / Changer de belles / Tous les huit jours », d’une gaieté très duc de Mantoue (que Laconi a aussi à son répertoire). Et petit pas de danse jubilant dudit Laconi.

Mais (spoiler !) le poison n’était qu’un somnifère, les cinq épouses sortent de leur armoire frigorifique, vêtues de voiles blancs (ô Meyerbeer) pour un ensemble avec rythme de valse et mélodie rappelant la Belle Hélène (« Ce vil séducteur, etc. ») et galop trépidant des mortes-vivantes…

Bref une transcription scénique virtuose du décalage, de l’humour offenbachien, exécutée avec une désinvolture à faire croire que tout est facile…

Totalement délirant

Quand on regarde le livret originel, on s’aperçoit que Laurent Pelly et Agathe Mélinand l’ont certes retouché, épousseté par ci, raccourci par là, mais finalement très peu, et que Meilhac et Halévy n’étaient pas moins délirants qu’Offenbach.

Précisément le dernier acte surenchérira dans ce registre. Avec nouvelle valse de Barbe-Bleue annonçant gaiement que sa femme est morte, « C’est un coup bien rude / Rude à recevoir / Malgré l’habitude / Qu’on en peut avoir ! » et qu’il est disposé à épouser la princesse Hermia. De là un duo des épées avec Saphir qui n’est pas d’accord (Meyerbeer à nouveau). Puis le retour de la cantate n°22 chantée par six demoiselles d’honneur en rose.

Mais Popolani n’aura pas tué Boulotte, Saphir ne sera pas mort et, pour interrompre la noce d’Hermia avec Barbe-Bleue, l’alchimiste aura recours à une troupe de Bohémiens et Bohémiennes (Boulotte et les cinq épouses escortées de cinq gentilshommes extraits d’un cul-de-basse-fosse), tout ce petit monde étant vêtu (et Popolani aussi) non pas en Bohémiens, mais de très luxueux costumes Renaissance (Boulotte aura l’air d’une reine Tudor de Donizetti).

Tout finira par un embrouillamini général (« Je n’y ai rien compris », dira Bobèche), mais sur un rythme volcanique : « Je suis Barbe-Bleue, ô gué ! Jamais veuf ne fut plus gai ! »

Euphorie du public, applaudissements sans fin. Sans parler des bouffées de rire qui auront émaillé tout le spectacle.

On en revient à la question du début : comment se conservent, se transmettent la dynamique, le tempo, l’envie, en un mot le fluide ? Comment fusionnent toutes les énergies, notamment pour un spectacle d’opéra, soit ce qu’il y a de plus complexe dans le genre ?

Le travail, bien sûr. Mais il y a là quelque chose d’un peu magique et mystérieux. L’alchimie d’un metteur en scène, d’une cheffe, d’une troupe, comparable peut-être à ce qui se passait aux Variétés ou aux Bouffes-Parisiens autour d’Hortense Schneider.