Quel pourcentage du public de ce soir a-t-il déjà vu Le Château de Barbe-Bleue et La Voix humaine, au point d’en connaître toutes les finesses et les interprétations historiques qui ont construit la notoriété de ces deux œuvres ? Certainement très faible, ce qui peut expliquer qu’il montre par ses applaudissements démonstratifs, qu’il a été enchanté du plat qui lui a été servi, même si les ingrédients en sont sinon frelatés, du moins pas de première fraîcheur. D’abord se pose la question de la réunion de ces deux pièces si dissemblables. Pourquoi pas s’il s’agit d’être à la mode en regroupant des œuvres où le machisme domine, ce qui semble le parti pris de la production. Mais c’est oublier que, pour Jean Cocteau, il s’agissait à l’origine d’une rupture entre deux hommes, proposée pour des raisons de meilleure intégration sociale à une femme, en l’occurrence la créatrice de la pièce, Berthe Bovy. Et que dire du choix musical d’enchaîner L’Élégie du Concerto pour orchestre de Bartók avec le début de La Voix humaine, avec tout juste un quart de seconde d’interruption ? Bien sûr le choix est amusant, car on retrouve dans l’œuvre de Bartók des réminiscences de la sonnerie du téléphone. Mais n’y a-t-il pas quand même là tromperie sur la marchandise ?

Alors au total, de quoi s’agit-il ? Après la courte apparition d’une femme portant une valise, on entre dans un magnifique décor de Monika Korpa rappelant irrésistiblement les tableaux d’Edward Hopper (1882-1967), où un homme est aux prises avec sa nouvelle épouse, pendant que les précédentes hantent les lieux telles des poupées Barbie en mal de Ken. Poupée dont l’une, désarticulée, se déglingue sous nos yeux pour le plus grand plaisir des anti-Barbie. On ne peut trouver démarche plus machiste, ou alors c’est de l’inconscience. Après l’entracte, et l’interprétation de L’Élégie de Bartók, commence La Voix humaine. La même femme avec sa valise arrive à la réception d’un hôtel, prend une chambre, et commence à se battre avec un téléphone en bakélite rouge des années ’70 (rendant particulièrement étranges les interventions avec une opératrice). Puis petit à petit, le champ s’agrandit autour du petit canapé-lit du début, jusqu’à proposer des ouvertures, l’une d’entre elles étant l’épisode révélateur du chien.

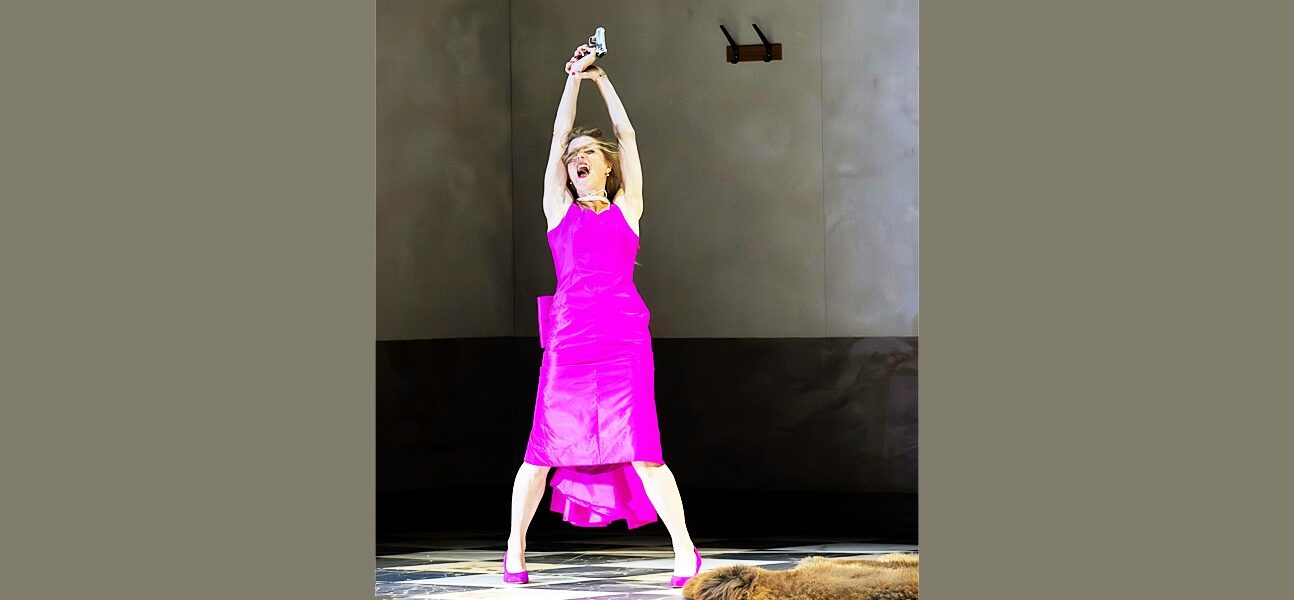

Dans un Tweet du 12 juillet 2025, l’interprète de « Elle », Barbara Hannigan, rappelle qu’il y a deux règles au théâtre : refuser de jouer avec des enfants et avec des animaux ! Mais là, elle a craqué pour la bonne grosse chienne Penny, qui adore les gratouilles, et qu’elle qualifie d’irrésistible… Ce qu’elle est indéniablement. Or une fois de plus, était-il nécessaire de concrétiser ce qui est raconté en contredisant le texte dans une partie généralement coupée sur scène, alors que c’est un des moments émouvants qu’il fallait préserver. Sans vouloir diminuer les mérites de cette brave bête, elle remue les sentiments de tous les spectateurs amoureux des chiens mais détourne l’attention de l’objectif premier de l’œuvre : le texte et son interprétation. Bref, la malheureuse « Elle » se retrouve ensuite dans le château de Barbe-Bleue, qui était donc l’horrible mâle qui la torturait au téléphone, et qu’elle tue d’un coup de révolver, transformant l’œuvre en fait divers sordide. Que les mânes de Cocteau et de Poulenc pardonnent cette trahison. Le public, de son côté, est content de croire avoir vu et apprécié l’œuvre de ces deux auteurs, alors qu’on ne lui a proposé qu’un succédané.

Cela dit, Le Château de Barbe-Bleue est remarquablement servi par Florian Boesch et Christel Loetzsch. Les deux voix sont parfaitement en symbiose, également fortes et expressives. La violence du jeu des deux chanteurs suit parfaitement leurs échanges verbaux, et on a certainement là une interprétation proche de l’idéal, à condition de faire abstraction de tous les éléments parasites introduits par le metteur en scène Claus Guth, toutes ces femmes empruntées ne sachant trop pourquoi elles sont là ni ce qu’elles ont à y faire. Alors que l’échange central se déroule avec force, l’attention est sans cesse détournée par ces femmes-fantômes élégantes mais inconsistantes.

Si l’on excepte la scène finale, le cas de La Voix humaine est tout différent, car il repose sur une seule cantatrice, et de préférence une personnalité forte. Et de cela Barbara Hannigan peut se prévaloir, elle qui a chanté le rôle à travers le monde dans les mises en scène les plus extrêmes, y compris à Radio-France en dirigeant elle-même l’orchestre. Sans doute est-ce le metteur en scène qui lui a imposé de minauder au lieu de se cantonner dans la simplicité et la subtilité. Malheureusement, les lois de la nature sont incontournables, et ce soir, c’est avec une voix engorgée et sourde, dont on ne comprend quasiment pas un mot, que la cantatrice se débat (mais qu’importe, il y a les surtitres en allemand et anglais), émettant simplement avec sûreté – car bien sûr elle connait l’œuvre dans ses moindres recoins – des aigus forte qui arrivent à dépasser l’orchestre quand celui-ci le lui permet. Il est difficile de comprendre que le chef Martin Rajna – excellent dans le Bartók – puisse négliger à ce point l’équilibre sonore d’une œuvre tellement délicate et hors du commun, au point de rendre l’interprète et le texte qu’elle doit défendre quasiment inaudibles. Mais pour lui aussi, visiblement, le texte n’a que peu d’importance, conduisant tout en force et faisant fi des beautés et des raffinements de la partition. Et l’on se prend à rêver de la même interprétation dans la version pour piano, qui devrait maintenant beaucoup mieux convenir à Barbara Hannigan.