Il aurait pu paraître difficile de succéder à Michele Mariotti en plein milieu de cette série d’Aida à l’Opéra Bastille. Le jeune Dmitry Matvienko procède avec intelligence. Il s’appuie clairement sur les dynamiques travaillées par son prédécesseur, dont on entend encore tout le fracas dans les conclusions de scènes, et parsème les détails pour apporter une touche personnelle. La scène dans le temple de Ptah est un modèle d’équilibre scène/orchestre assis sur un tapis sonore envoûtant. Le triomphe de la fin du deuxième acte refuse les excès et s’éclaire de quelques rubatos tout à propos. Notons au passage l’excellente forme de l’orchestre et du chœur. Espérons que cette première invitation s’étende à d’autres collaborations.

La distribution retrouve les mêmes seconds rôles, tout à leurs aises. Seuls les trois principaux protagonistes sont confiés à de nouveaux arrivants. Judit Kutasi, visiblement agacée par les voiles de ses costumes, offre une Amneris gargantuesque dont on se repaît toute la soirée. Le matériau vocal est séduisant, assis sur une technique aussi robuste que ne l’est sa puissance. Il reste maintenant à polir ce diamant noir pour incarner une fille de Pharaon plus complexe et sensible. Ewa Plonka possède elle aussi les moyens du rôle, agrémentés d’un timbre safrané. Si elle ne déploie pas tous les trésors vocaux de certaines de ses devancières sur cette même scène, nuances et effets enluminent un chant de qualité. Jeune, Gregory Kunde ne l’est plus. Un medium sourd et des graves diaphanes sont les quelques concessions du ténor qui vient d’entrer dans sa septième décennie. Valeureux, il l’est tout à fait, assumant avec une vaillance crâne le rôle, couronnant son chant d’aigus claironnants. La scène du tombeau le trouve en majesté, délivrant une ligne épurée et des pianos subtils.

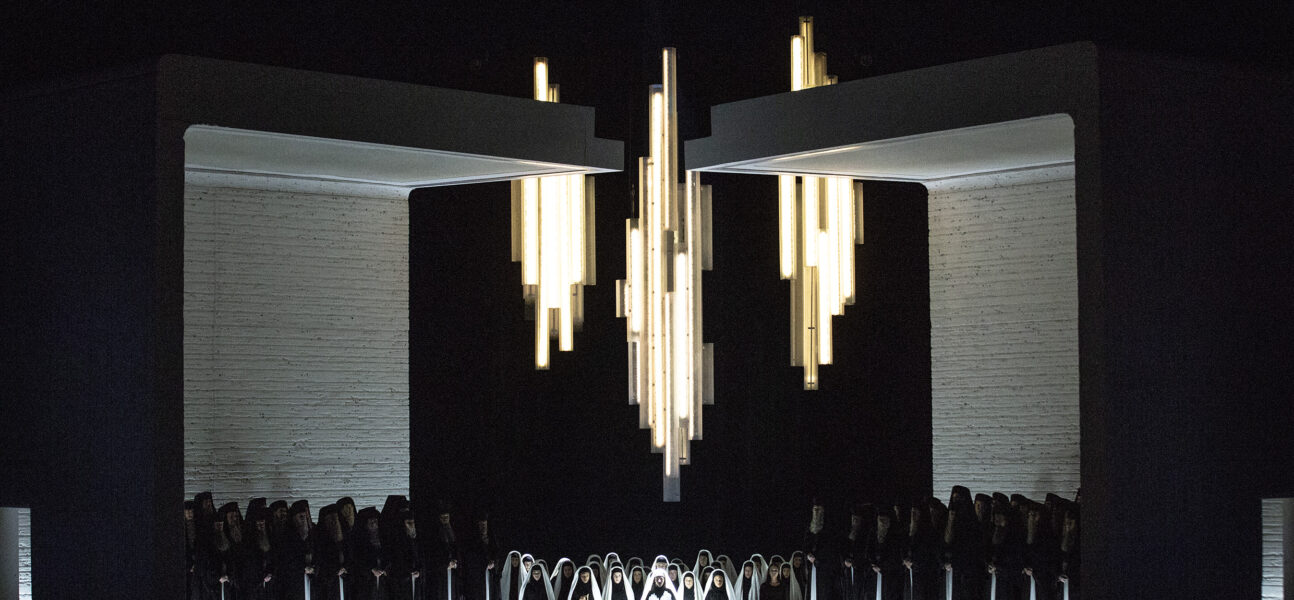

Commenté par deux fois à Salzburg et tout récemment lors de son arrivée sur la première scène parisienne, le travail de Shirin Neshat ne trouve pas de nouveau souffle dans ce changement de distribution et de chef. Peut-être est-ce la démonstration ultime de son propos : une société pieuse et militarisée écrase les individus et leurs aspirations, érige des héros qu’elle massacrera aussi vite sur les dépouilles encore tièdes de ses autres victimes, qu’elles soient étrangères ou autochtones. Une représentation d’un tel système empiète sur la musique. Malgré des ajouts qualitatifs – le travail photo et vidéo de la metteure en scène – et des retraits – les costumes encore péplum de la première mouture salzbourgeoise avec un Francesco Meli grimé en Jedi – la même aporie handicape le spectacle : le propos, pour intéressant qu’il soit, n’opère en rien théâtralement.