Album admirable, dont les deux piliers essentiels à tous les sens du mot sont les Quatre chants sérieux de Brahms et les Michelangelo Lieder de Wolf. Deux messages ultimes lancés sur l’océan des âges par deux créateurs parvenus à la fin de leur voyage terrestre. Transmis par un diseur-chanteur et un pianiste au sommet de leur art.

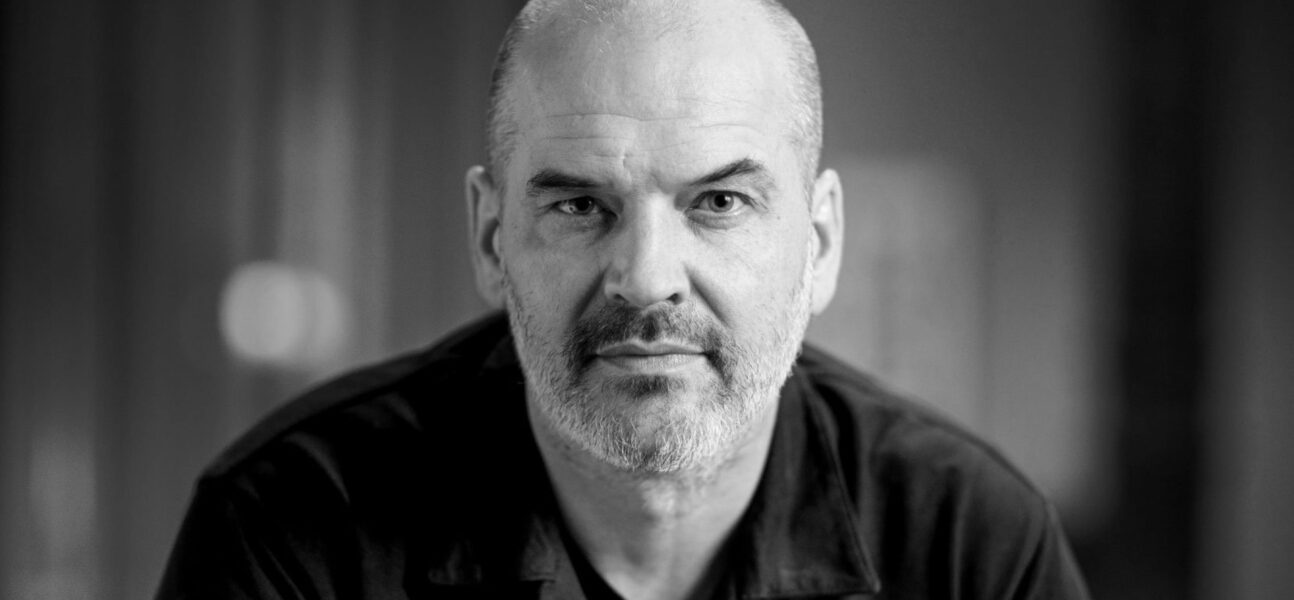

Le lied est servi aujourd’hui par quelques interprètes extraordinaires, et Florian Boesch, avec sa personnalité singulière, est au premier rang. Peu d’entre eux disposent d’une telle palette vocale et sensible, allant du chuchotement le plus frémissant jusqu’aux grandes orgues les plus terrassantes, peu descendent aussi profond dans l’âme des textes poétiques et musicaux.

Ce nouveau programme va de la tendresse la plus désarmée (les huit lieder de Brahms qui sont au cœur du récital) jusqu’au marmoréen le plus implacable (Anakreon de Wolf, qui laisse l’auditeur abasourdi).

Et s’ajoute à ceux réalisés déjà avec le grand Malcolm Martineau, les trois grands cycles de Schubert, et des Mahler, des Schumann merveilleux, dont récemment les Dichterliebe et les Kerner Lieder.

Messages ultimes

Ici la lecture des Vier ernste Gesänge de Brahms par Florian Boesch, aussi inventive qu’audacieuse, installe ce cycle fameux sous une lumière toute personnelle.

Le premier, « Denn es gehet dem Menschen », coupe le souffle par son emportement (les bourrasques du piano !), la clarté du timbre, ses soudains allègements, sa vivacité, ses changements de couleur, ses irisations inattendues, et tout simplement sa vitesse. Ce Brahms en plein désarroi (Clara vient de mourir) ne s’attarde pas, il a l’énergie foudroyante du désespoir.

L’amertume de l’Ecclésiaste se fait paradoxalement lyrique au début du deuxième lied, « Ich wandte mich ». Un instant, la voix rayonne avec cynisme dans toute sa clarté, pour dire l’injustice partout, les larmes des hommes, la morgue des puissants, avant de se teinter d’une insinuante douceur pour suggérer que le sort le plus enviable, c’est d’être mort déjà ou, mieux, de ne pas naître (« De l’inconvénient d’être né », disait Cioran). Le jeu avec les silences puis à nouveau la plénitude vocale accentuent encore l’ambiguïté de ce lied et sa délectation morose.

Délectation tout court, dans la deuxième partie de « O Tod, wie bitter bist du ». Après avoir dûment noirci les affres de la mort pour les heureux de ce monde, la voix se fait charmeuse pour dire combien elle est douce à ceux qui n’espèrent rien. Florian Boesch surenchérit dans la suavité et les évanescences, les demi-teintes de la voix s’entrelaçant aux beaux graves d’un piano merveilleusement capté.

Le quatrième lied est une démonstration de virtuosité : timbrant-détimbrant comme en se jouant, passant en un éclair de graves de contrebasse à de brefs passages en voix mixte (et le piano de Martineau est tout aussi souple, mobile, raffiné, capricieux, imaginatif), Boesch confère à cette apologie moralisante des trois vertus théologales, et d’abord de la charité, une sensualité grisante.

Oser le blême

La rupture de ton n’en est que plus sensible avec les trois Harfenspieler de Hugo Wolf sur des textes de Goethe. Florian Boesch y ose le blême, le blafard. La voix semble errer comme les pas sans but du musicien solitaire, et c’est parfois le piano qui complète les phrases, ou introduit une modulation, que le chanteur adopte. Il ne montera jusqu’au fortissimo que sur le mot Pein, qu’on traduira par souffrance. Dans le deuxième lied, Florian Boesch ose à nouveau ne timbrer qu’à peine, la voix n’est qu’effacement, n’est plus qu’une ombre comme le harpiste qui glisse dans la rue déserte, elle ne se risque au mezzo forte que sur la Träne, la larme que verse un passant, peut-être bien sur lui-même. Il faudra attendre le troisième, une invective lancée aux célestes puissances (ihr himmlischen Mächte) pour que la voix se hisse jusqu’au triple forte à nouveau sur le mot Pein.

Après avoir incarné à ce point la douleur, après s’être faite douleur, la voix va s’offrir un répit et les mélodies de Brahms (que Wolf détestait copieusement, et vilipendait dans ses articles critiques comme le comble de l’ennui et du prévisible) sembler un bain de candeur.

Voix de velours

Dans ce florilège du Brahms le plus désarmant, le plus dépouillé, Florian Boesch fait voix de velours. Naïve dans Sonntag, bondissante dans Blinde Kuh (Colin-Maillard), déconcertante de douceur dans Sennsucht (la nostalgie d’une femme de marin aux accents de chanson populaire), incroyablement retenue, tendre, pudique, fragile dans le célèbre Dein blaues Augen, désemparée dans Die Trauernde (un texte touchant en langue souabe : « Ma mère ne m’aime pas, / Et je n’ai pas d’amoureux, / Oh pourquoi ne pas mourir »), aux portes du silence dans le schumannien Schwermut (Mélancolie) qui ne s’autorise un forte que sur weinen (pleurer), enfin d’une ferveur presque religieuse dans deux Volkslieder, la voix s’efface souvent pour laisser le premier plan à Malcolm Martineau qui fait des prodiges, dans le brio (Blinde Kuh) comme dans le feutré (Die Trauernde).

Impalpable, ineffable

Ce qui touche c’est peut-être de voir ce solide gaillard qu’est Florian Boesch, qui à la scène se prépare à incarner le Barbe-Bleue de Bartók, oser se montrer si dépourvu, livré, abandonné.

Ce qu’il sera aussi dans une séquence Wolf d’une singulière douceur, toute proche de l’esprit de Brahms (remarque qui aurait énervé Wolf) : le sage Wanderers Nachtlied aux modulations imprévisibles, le bouleversant Das Verlassene Mägdlein, Die Nacht (impalpable, ineffable, peut-être le sommet de ce disque), ou le caustique et morbide Denk es, o Seele (assez Schumann, celui-ci).

Florian Boesch les aborde en diseur, comme si la mélodie venait par surcroît pour colorer tel ou tel mot (et les harmonies de Wolf n’en sont que plus étonnantes). À côté de ces pièces secrètes, les trois lieder sur des sonnets de Michel-Ange semblent viser au chef-d’œuvre, et d’ailleurs y parviennent.

L’ultime message terrestre de Hugo Wolf

Dans le premier, Wohl denk’ ich, Michel-Ange se souvient de sa solitude d’autrefois, de son invisibilité, de sa vie sans amour ; puis sont arrivées la notoriété et les amours, et la solitude est toujours là, mais de misérable elle est devenue orgueilleuse. C’est tout cela que Wolf (qui sans doute s’y retrouve) exprime en moins de deux minutes, de la plainte en confidence du début à l’exaltation finale, proférée d’une voix aussi grandiose que le piano fortissimo.

Dans le deuxième, c’est la voix d’un mort qui monte de sous la terre pour dire que « Alles endet, was entstehet – Meurt tout ce qui est ». Ici, plus aucun effet, la voix claire, presque distante, ne se permet que deux accents pathétiques (sur « Menschen waren wir ja auch – Nous étions aussi des êtres humains » et sur « Sind nur Erde – Nous ne sommes plus que terre ») puis avance vers l’acceptation dans une nudité sans espoir, et le postlude du piano conclura ce qu’elle aura laissé en suspens.

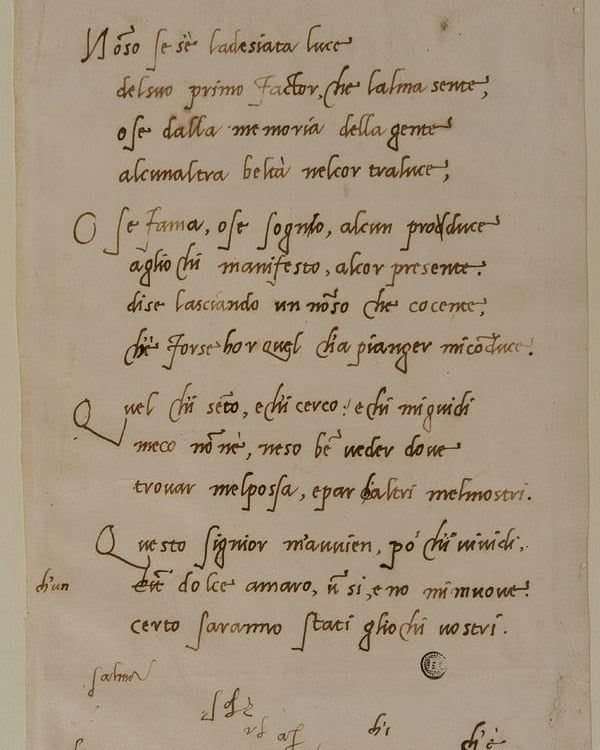

Le troisième des Michelangelo Lieder (Non so se s’è la desïata luce, le soixante-seizième de Buonarotti), devenu ici « Fühlt meine Seele », sera, caprice du destin, l’ultime message terrestre de Hugo Wolf. Le traverse le rayon d’une autre beauté (« der Strahl von andrer Schönheit »), venu peut-être de son Créateur, ou suscité par la vision de Tommaso dei Cavalieri (devenu pour le chaste traducteur une Herrin, une maîtresse). Peu importe, il y a là un élan (et même des effluves de valse), le désir d’autre chose. Pour Michel-Ange, la passion mène à Dieu.

Courbes et contre-courbes, emballements et ralentis, on ne sait qui mène le mouvement, du piano ou de la voix (rayonnante), en tout cas tous deux à la fin se rejoignent dans une manière d’acquiescement.

Ce consentement au monde qu’on entend dans Anakreons Grab, avant-dernière plage, apaisée, sereine, et par laquelle on aurait pu terminer, et ç’aurait été parfait.

Florian Boesch a préféré que ce soit avec Prometheus, pièce de bravoure, défi aux dieux. Il y est monumental, farouche, altier. On ne peut qu’admirer la performance.

Mais il y a auparavant vingt-trois plages dont les richesses semblent inépuisables et font de cet album de lieder, par deux interprètes inspirés, une réussite exceptionnelle.