Timur-Lang – Tamerlan pour nous – est défini dans les dictionnaires comme un Tatar, d’un peuple mi- turc mi-mongol, dont on peut se faire une idée de sa trajectoire de conquérant en la comparant à celle de Napoléon. A la différence qu’elle commença tard, à 35 ans, et qu’il mourut invaincu, laissant la réputation d’une cruauté sans bornes mêlée à la séduction d’un homme lettré. Mais ce Tamerlan est-il celui de Haendel ?

On ignore avec précision qui est l’auteur du livret de Tamerlano. On sait cependant qu’il dérive d’une tragédie du Vénitien Agostino Piovene, mise en musique deux fois par le même musicien, Francesco Gasparini, drame qui était lui-même une adaptation d’une tragédie de Jacques Pradon datée de 1676, créée quelques mois avant sa Phèdre destinée à faire échouer celle de Racine, le protégé de Louis XIV. Piovene avait introduit en particulier le personnage d’Irène, la princesse de Trébizonde.

Cela pour dire que le Tamerlano de Haendel n’est pas le personnage historique mais une création littéraire, même si les circonstances de l’action – Tamerlano s’est installé dans le palais de Bajazet, qu’il a vaincu et qui est son prisonnier – sont conformes à l’histoire. Ce Tamerlano, laissons le livret nous dire qui il est. Il n’apparaît pas physiquement dans la première scène – conformément à la règle qui retarde l’entrée du personnage-titre – mais il est pourtant présent par la décision dont son allié Andronico est le porte-parole : Bajazet peut quitter son cachot et aller à son gré à l’intérieur du palais. (Et les didascalies préciseront très vite que Tamerlano fait préparer un appartement pour accueillir Bajazet et sa fille). Ainsi, avant même qu’on l’ait vu, il prend le rôle d’un vainqueur magnanime, soucieux de bien traiter son adversaire malheureux.

Cette élaboration du personnage peut nous surprendre, mais elle ne devait pas déconcerter le public londonien, qui depuis 1716 pouvait assister aux représentations annuelles d’un drame signé Nicholas Rowe, créé en 1707, où un Tamerlane vertueux affrontait victorieusement un Bajazet perfide, allégories respectives de Guillaume II et de Louis XIV. Ainsi le Tamerlano de Haendel est-il du côté de la vertu tandis que Bajazet incarne l’orgueil – un péché mortel – poussé à un paroxysme fatal et révèle une âme basse en niant la générosité de l’adversaire.

Aussi l’option de Rosetta Cucchi, qui met en scène un Tamerlano violent, voire meurtrier, porté sur la bouteille, amateur de bimbos, qui vient narguer Bajazet dans sa prison et même se drogue, nous a-t-elle trouvé réticent. C’est vouloir en faire un monstre, et ce n’était pas l’intention de Haendel. La recherche du spectaculaire susceptible de plaire parce qu’elle offre des références faciles – Tamerlano a des mimiques qui en font une caricature de Karl Lagerfeld ou de Marlon Brando, les personnages muets qui semblent à son service pourraient être des avatars des robots de la série télévisée suédoise Real Humans – cette recherche atteint son but, ne le nions pas – mais l’a emporté sur le souci de rester proche des intentions du compositeur.

Par suite, puisque Tamerlano est haïssable, Bajazet doit être aimable, ou du moins sympathique, et avec l’aide de la costumière on capte la pitié du public en faisant de lui une pauvre créature dont la faiblesse physique semble le fruit des mauvais traitements subis, et sa boiterie, les chaînes et les haillons qu’il porte en sont la preuve. Certes, il est coléreux, certes, il déteste son vainqueur, mais comment ne pas le comprendre ? Ce Tamerlano débauché et violent est de si basse extraction ! Bajazet clame sans filtre son mépris : plutôt mourir que d’accepter quoi que ce soit de ce maraud dépravé ! Et effectivement il se donnera la mort, pour ne rien devoir à ce vainqueur indigne de lui. La rhétorique est belle, mais ce suicide est-il une victoire ou l’aveu d’une défaite irrémédiable ? Haendel voulait que ces œuvres rendent les auditeurs meilleurs. Loin d’être un acte héroïque plein de panache, la mort de Bajazet est la défaite d’une personnalité négative où la haine et l’orgueil mêlés se sont opposés à la vie.

A peine a-t-il expiré, du reste, ceux qu’il voulait empêcher de vivre se tournent vers l’avenir. Certes, ils ne sautent pas de joie : la circonstance est accablante. Tamerlano, qui a échoué à mener à bien son nouveau projet d’alliances pour garantir la paix, revient à son plan premier : Andronico, déjà son obligé, le sera encore plus s’il épouse Asteria. Pour le conquérant, le contrôle durable des territoires l’emporte sur les charmes de la fille du sultan. Bajazet vivant, Asteria était un atout, Bajazet mort, l’enjeu a disparu. Tamerlano est non seulement un grand guerrier mais aussi un grand politique. Bajazet est mort pour n’avoir pas voulu l’admettre.

© Alciro Theodoro da Silva

Si le traitement théâtral des deux antagonistes ne nous a pas convaincu, la direction d’acteurs, les lumières et les costumes contribuent de façon cohérente à composer un univers malsain, où la perversité de Tamerlano se déploie entre des parois uniformément noires où s’ouvrent quatre portes latérales. Celle du fond de scène, très large, peut reculer et dévoiler une alcôve où un vaste divan sera le théâtre des visions fantasmées que la jalousie inspire à Andronico, qui se torture à imaginer une orgie dont son Asteria est l’âme et non la victime, ou, grâce à une grille, l’espace réduit d’une geôle. Fauteuil descendant des cintres, personnages disparaissant dans les dessous, quadrille avec changement de positions, trône renversé, lumières suggestives, le plateau est animé, la recherche est manifeste et crée maintes images saisissantes.

Comme trop souvent, l’ouverture est utilisée pour une pantomime où l’on voit un homme dans la force de l’âge brandir une épée, avec laquelle il mettra bas les six êtres uniformément vêtus et maquillés dont les visages n’exprimeront aucune émotion. Simulacre ? Ils se relèveront et ponctueront le déroulé de l’œuvre de leur présence, dont la nécessité dramatique ne sera pas toujours évidente. L’homme robuste cassera en deux le bâton avec lequel un homme frêle l’aura affronté, bâton qu’un autre homme viendra rafistoler…mais est-ce encore dans l’ouverture ? Cet homme serviable, c’est Andronico, venu secourir Bajazet qu’il a combattu mais dont il espère épouser la fille. Ironie du sort, c’est lui que Tamerlano chargera d’annoncer à Asteria et à Bajazet qu’ils vont être sa femme et son beau-père. Cette décision soudaine semble un caprice dicté par la concupiscence, à en juger par l’attitude de Tamerlano envers Asteria. Pauvre Andronico : peut-il refuser d’être le messager du vainqueur qui lui rend le trône de Byzance et lui abandonne la princesse de Trébizonde ? Mais Asteria, qu’il aime et le lui rend, que va-t-elle penser ? Il s’acquitte de sa mission, et Asteria croit qu’il la sacrifie par ambition et donc qu’il ne l’aime pas. La voilà condamnée à épouser le monstre ? Heureusement, Bajazet s’y oppose farouchement, sa vie dût-elle en dépendre.

Mais Irène, la princesse de Trébizonde, est arrivée pour épouser Tamerlano, comme convenu. Il ne prend pas de gants pour annoncer ses nouveaux projets : il épouse Asteria et elle épouse Andronico, le prince grec qui va devenir empereur de Byzance. C’est peu dire qu’elle n’apprécie pas. De son côté Asteria, entre deux lamentations pathétiques, s’empare d’un poignard avec lequel elle tente de tuer Tamerlano. Elle échoue et il la menace. Mais Bajazet a conservé du poison – qui ne connaissait pas l’intrigue aura-t-il facilement compris le défilé d’ombres chinoises qui dans l’alcôve apportent on ne sait quoi dans un mortier ? – et il en fait deux parts. Avec la sienne Asteria tente d’empoisonner Tamerlano, mais Irène, qui l’a vue verser le poison dans un verre, la dénonce. Tamerlano installe Irène sur le trône et énonce sa sentence : Bajazet sera mis à mort et Asteria livrée à la tourbe des serviteurs.

Alors Bajazet absorbe sa dose de poison et dans une scène extraordinaire parce qu’elle n’obéit à aucune des formes de composition conventionnelles, il agonise, sa mort étant sa victoire puisqu’il a fait échouer le projet de son ennemi de le faire tuer ignominieusement. Ce dénouement saisissant, Haendel l’adopta probablement à l’instigation du ténor Borosini, qui avait interprété la deuxième version de Gasparini, où Bajazet mourait ainsi. C’est une scène de bravoure qui couronne la prestation de Juan Sancho, époustouflant de bout en bout tant par l’investissement dramatique – comme il fait pitié, ce débris acariâtre et si fier – que par la maîtrise vocale qui fait sonner juste les éclats sans rien omettre des figures de style, avec des sauts d’octave et des trilles comme à la parade.

© Alciro Theodoro da Silva

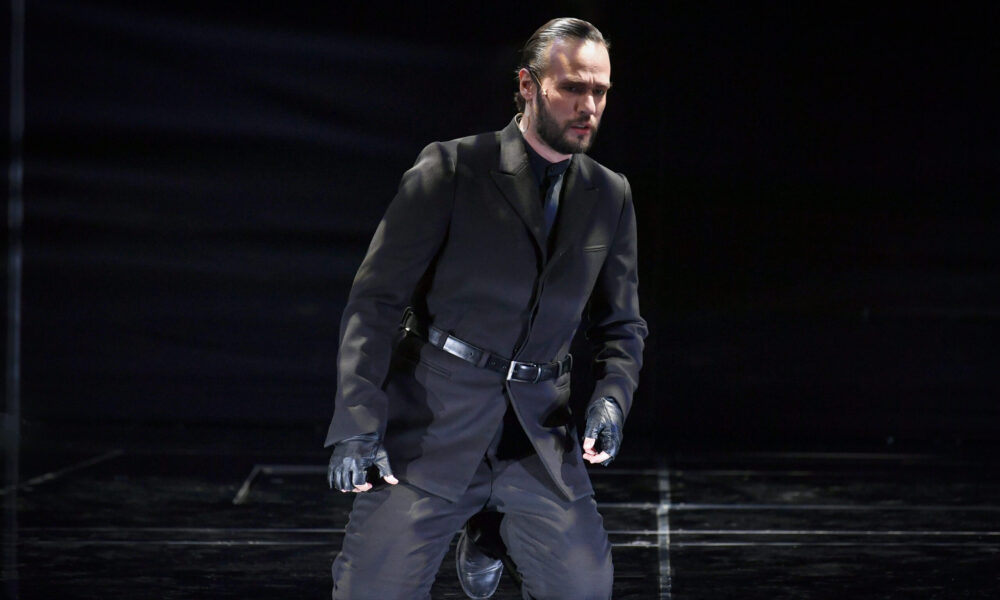

Son rival heureux, Tamerlano, est échu à Lawrence Zazzo, qui se donne à fond dans le personnage outrancier voulu par la mise en scène et s’est probablement diverti à singer les mimiques des personnages référents cités plus hauts. La voix n’est peut-être plus aussi homogène qu’elle le fut, mais les excès du personnage peuvent justifier quelque outrance dans le volume, quelque tremolo superflu et quelque vocalise rapide approximative, et l’ensemble conserve une belle tenue et beaucoup de souplesse une fois passée la tension initiale.

© Alciro Theodoro da Silva

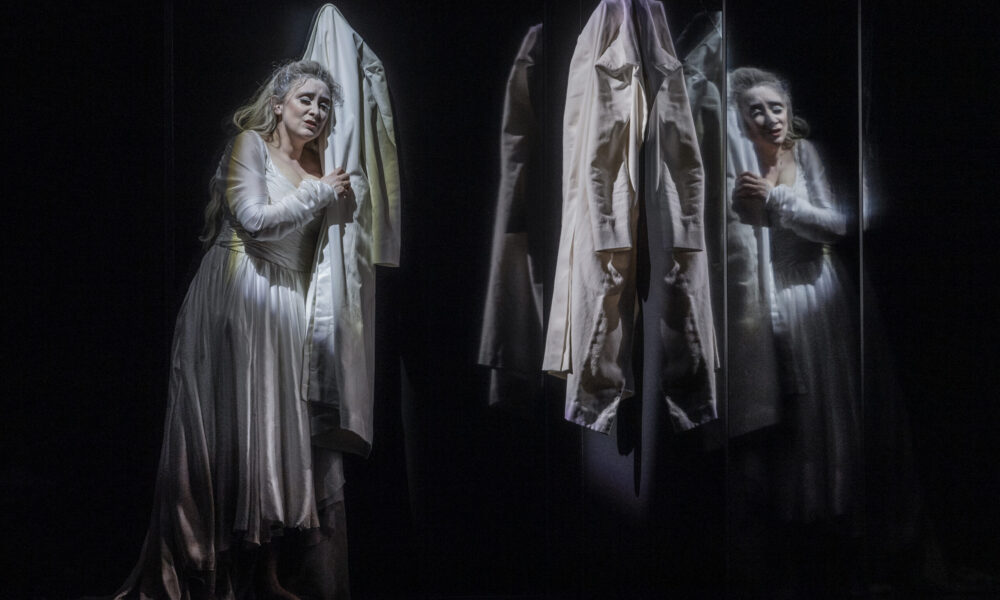

Asteria, l’enjeu du débat, reçoit de Louise Kemény une belle charge émotive, que la comédienne sait communiquer et doser sans l’outrer. La chanteuse n’est pas satisfaite, on l’apprend à l’entracte par une annonce, mais l’avoir fait savoir semble l’avoir libérée, car la souplesse n’en paraît qu’augmentée et les aigus sont complètement purgés des quelques fugaces duretés perçues. Elle fait un sort à l’air « Cor di Padre », particulièrement émouvant.

Sa rivale, la princesse de Trébizonde, n’est pas venue épouser Tamerlano par amour mais par ambition. Hautaine et jalouse des prérogatives de son rang, elle n’apprécie pas la désinvolture brutale avec laquelle Tamerlano lui annonce qu’il la remplace par Asteria, dont les charmes l’ont subjugué. Dara Savinova n’a pourtant eu qu’à paraître et à ouvrir la bouche pour subjuguer l’auditoire : une voix d’une profondeur étonnante avec des aigus brillants, d’une souplesse serpentine et maîtresse des agilités, rapidités, messe di voce, et un physique de sirène dont la mise en scène joue : on la voit ôter sa tunique princière pour revêtir la petite robe de la suivante qu’elle feindra d’être, pour mieux réagir au comportement inattendu et offensant de Tamerlano.

© Alciro Theodoro da Silva

Andronico, pour soutenir cette alliée potentielle, lui adresse son confident Leone, un bel homme et une âme sensible à la détresse d’une belle jeune femme. Non seulement Sreten Manojlovic séduit l’auditoire par son timbre, l’étendue de sa voix profonde et agile, sa recherche des nuances, dans ses deux airs très beaux – l’un des deux écarté par Haendel mais récupéré par George Petrou – mais la mise en scène montre la princesse manifestement attirée par ce subalterne.

La décision finale de Tamerlano de revenir au plan initial met Andronico à l’abri de ces cornes éventuelles, lui dont l’apparition en robe aux manches pagodes se réfère sans doute à quelque repère du monde audiovisuel qui nous est étranger. Jusque là Yuriy Mynenko était sanglé dans un uniforme rappelant son rôle d’adjuvant dans la victoire de l’armée de Tamerlano. Et pourtant, que sa voix était libre, ou donnait cette impression ! Ce chanteur semble avoir atteint un espace de liberté où il va et vient à son aise, sans qu’on sente le moindre effort, et il enchaîne comme on respire les sauts, les vocalises, les longues phrases, jonchant le discours de trilles et renchérissant dans les reprises qu’il orne avec une élégance et une virtuosité qui enivrent.

Si l’on ajoute à ces plaisirs ceux montant de la fosse, où les musiciens respirent avec le chef George Petrou et donnent à la musique les couleurs, les rythmes, les enchaînements, les contrastes, les abandons, en un mot les palpitations du drame qu’il modèle inlassablement, comment s’étonner d’un accueil tonitruant aux saluts ? La salle explose après les derniers accords, où George Petrou a laissé mourir la musique. Rossini fera de même dans le final tragique de Tancredi, quatre-vingt-dix ans plus tard. Haendel le surdoué, en avance sur son temps !