C’est une reprise qui ouvre la saison 2025-26 à l’Opéra Orchestre National Montpellier ; la production du dyptique Cavalleria Rusticana/Pagliacci qui nous est proposée avait été créée à Chateauvallon (dans la cadre de la saison toulonnaise) à l’été 2024 et elle avait enthousiasmé Yvan Beuvard. Deux représentations seulement à l’Opéra Berlioz-Le Corum cette fois-ci et une prise de rôle attendue, celle de Santuzza par Marie-Andrée Bouchard Lesieur.

Silvia Paoli se fait un nom dans la mise en scène d’opéras ; l’actrice florentine, ancienne assistante de Damiano Michieletto à Pesaro, Zurich ou Vienne, s’est fait remarquer par ses propositions engagées (Tosca à Nancy, Toulon, Angers, Nantes et Rennes, La traviata à Tours) qui vont toutes dans le sens d’une lecture actualisée des conflits qui se jouent sur scène et notamment des rapports de domination entre les hommes et les femmes.

L’un des points forts de sa proposition pour ce Cav/Pag est la tentative réussie de relier les deux intrigues, séparées ici de deux années. Le personnage de Lucia (Cavalleria rusticana) traverse ainsi furtivement la scène de Pagliacci, des accessoires de décors (comme la valise du spectacle du Paillasse) se retrouvent dans les deux pièces. C’est donc presque une seule et même œuvre qui nous est proposée, une seule lecture en tous cas des conflits qui se jouent au milieu d’une société qui fait tout pour ne pas les voir. Cette société (nous, les spectateurs, en l’occurrence) est figurée dans un cas par les villageois (le chœur) enferrés dans une pratique religieuse bornée (l’action se situe à Pâques) et qui empêche tout discernement, dans l’autre par les spectateurs de la pièce, montée par Canio & Co (l’action se situe aux fêtes de l’Assomption), qui assistent, impuissants, à un drame (la jalousie qui devient folie meurtrière) qui pourrait toucher chacun d’entre nous ; ainsi, après l’assassinat de Nedda par Canio, les spectateurs assis dans l’amphithéâtre détournent-ils leurs visages qui se retrouvent alors affublés du nez rouge d’un clown. Ce clown, donc, ce n’est pas seulement Canio, mais bien les spectateurs, qui, par effet de miroir, deviennent de potentiels et redoutables acteurs principaux.

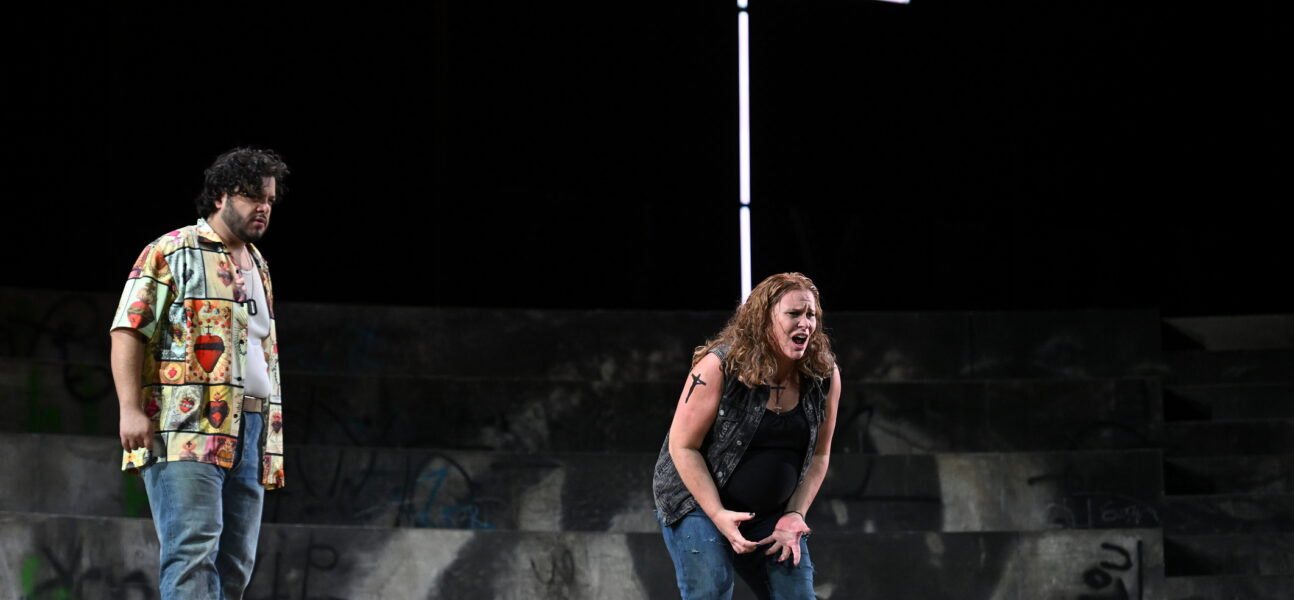

L’action se situe clairement en Italie du Sud, mais dans l’Italie des années 2020 (le réflexe qu’ont les spectateurs de filmer le féminicide avec leurs téléphones). Un amphithéâtre de béton brut, typique des années 1980-1990, d’une grande laideur (vérisme oblige !), des inscriptions en italien (« Piange anche la Madonna » ) et toujours des figures symboliques religieuses : une croix de lumière en lieu et place d’église, un graffiti représentant le Christ à la colonne d’Antonello da Messina surplombant l’espace de Mamma Lucia ou encore ces danseurs presque nus qui chorégraphient le chemin de Croix du Christ (avec le haut des marches comme Calvaire ?) et culminant en scène de la Pietà, d’un bel effet esthétique. On saluera aussi l’excellente conduite d’acteurs de Silvia Paoli, qui a fort à faire dans une pièce dans laquelle les plages orchestrales sont nombreuses.

© Marc Ginot-OONM

Yoel Gamzou dirige un orchestre national Montpellier Occitanie en bonne forme. Il sait faire émerger toutes les couleurs de cette musique opulente, sans pour autant faire ruisseler les cordes de pathos ! C’est un équilibre que le chef trouve remarquablement. Il aurait pu toutefois rythmer davantage les longs tunnels orchestraux au début de Cavalleria rusticana, alors que sur scène les figurants ou les danseurs s’activaient pour occuper l’espace. Chœur d’hommes et de femmes fourni (une cinquantaine de choristes), chœur d’enfants enthousiaste. C’est un travail solide qu’ont réalisé Noëlle Gény, Anas Ismat et Albert Alcaraz.

Prise de rôle de Santuzza réussie pour Marie-Andrée Bouchard Lesieur, qui ajoute une belle ligne à son répertoire. Fortement sollicitée par la mise en scène (elle apparaît enceinte jusqu’au cou, fille un brin désorientée et qui doit rester sur scène une bonne partie du temps, y compris durant l’intermezzo), c’est sa force de conviction qui impressionne, portée par de splendides médiums (« Voi lo sapete »), des aigus précis et solides et surtout une capacité à livrer la puissance aux bons endroits. Voilà qui lui sied déjà parfaitement et qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives dans des rôles plus dramatiques (sa Waltraute de novembre prochain à Paris sera observée).

Pour Cavalleria rusticana encore Julie Pasturaud est une vraie bonne mamma italienne, qui ne s’en laisse pas conter et Reut Ventorero ajoute à son personnage de Lola une authenticité bienvenue. L’Alfio de Tomasz Kumiega que l’on retrouvera dans Pagliacci (Tonio) est une bien belle découverte. Le port fier, « à l’italienne », il dispose d’un baryton quasi baryton-Verdi, qui brille moins peut-être par la puissance que par l’expressivité et la couleur bronzée du timbre. La puissance n’est pas non plus l’atout premier d’Azer Zada, dont le timbre clair et plaisant n’est pas en cause, ni même l’ambitus d’un ténor solide. Clairement les deux rôles qui lui sont confiés ce soir et qui sont les rôles masculins principaux (Turiddu et Canio) ne le servent pas, ni ne servent la représentation. Zada doit en permanence déployer des efforts sans doute appréciables et méritants pour passer la rampe et un orchestre qui ne se laisse pas faire, mais dans les ensembles, la rupture d’équilibre des voix est patente. Dans une salle aussi vaste que celle de Opéra Berlioz-Le Corum (plus de 2000 places), la voix court le risque de se perdre.

Dans Pagliacci, c’est à l’évidence la Nedda de Galina Cheplakova que nous retiendrons ; elle livre une partition expressive, toujours juste et nous dévoile un soprano moins naïf que le personnage pourrait laisser entrevoir. Tout est solide et bien maîtrisé. Enfin Maciej Kwaśnikowski est un Beppe pervers à souhait et le Silvio de Leon Kim réussit sa partition aussi brève qu’intense.