Une distribution et un chef encensés, un metteur en scène et un artiste associé conspués : la nouvelle production de Parsifal à Munich fait couler beaucoup d’encre depuis la première le 28 juin.

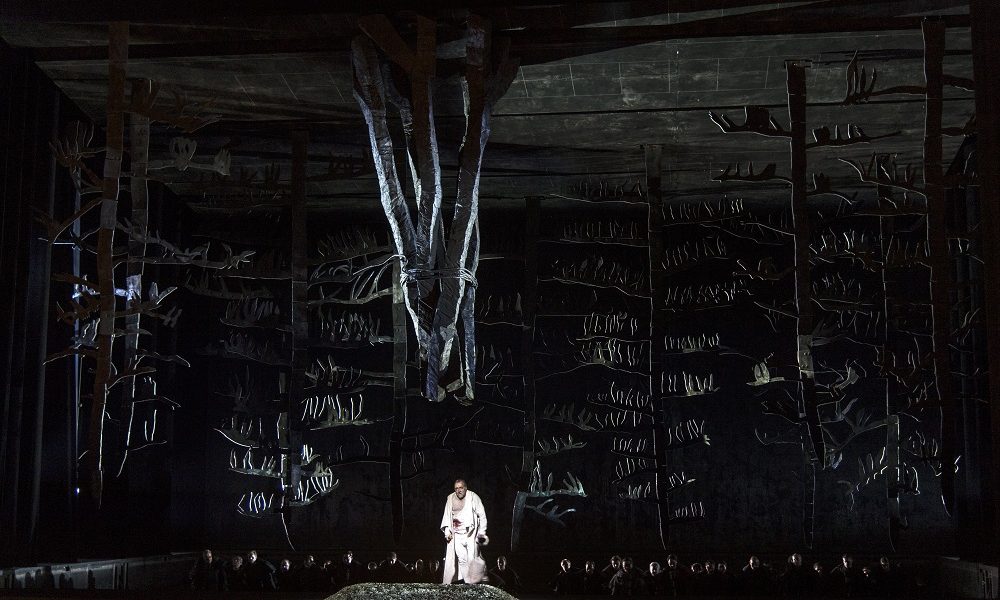

L’oeuvre de Georg Baselitz, décorateur et principal artisan de cette nouvelle production, s’identifie au «haut en bas». Le peintre présente ses toiles post-expressionnistes renversées et provoque des changements de regard et de sens pour le spectateur de ses œuvres. Est-ce que le public de ce Parsifal, habitué à un théâtre de «Konzept» a été déçu que la radicalité de l’artiste allemand se résume à un décor de forêt d’arbres noirs calcinés et déchiquetés ? Un décor qui se retrouvera le «haut en bas» dans le troisième acte où les arbres pendent telles des stalactites de mauvais augures. Il nous semble que de fait l’inversion consubstantielle de cette œuvre entre en parfaite résonnance avec le nœud gordien du dernier opéra de Wagner. Parsifal, encore fol et ingénu, se retrouve la tête à l’envers quand Kundy l’embrasse. C’est alors qu’il comprend et qu’il ressent de la compassion pour Amfortas. C’est aussi alors que l’opposition entre le désir et la foi, leitmotiv de bien des opéras wagnériens, prend tout son sens. Il n’est guère besoin d’aller plus loin, ni pour Baselitz qui peint et façonne en live une oeuvre plastique sombre, froide et fascinante, ni pour Pierre Audi dont la seule tâche est de suivre cet univers. Les costumes et ces faux corps grotesques dans l’esthétique du peintre y concourent. La direction d’acteur est soignée, notamment pendant ce duo déterminant du second acte qui voit Kundry et Parsifal s’éviter, se rapprocher, dans un lien qui de maternel devient charnel. Certes, le metteur en scène dispose de peu de prise pour étoffer la psychologie des personnages ou leurs interactions. Il se permet même quelques inversions, surement pour rester dans le thème du haut en bas. Ainsi, ce n’est pas Kundry qui asperge Parsifal défaillant quand il apprend la mort de sa mère, mais le chaste fol qui vient cajoler Kundry après l’avoir étranglée. Cela n’apporte pas grand chose et, en effet, jamais notre regard sur l’œuvre ne sera inversé pour nous en montrer de nouveaux recoins. En définitive, cette production classique fait se rencontrer l’univers de deux artistes allemands sans autre prétention interprétative.

© Wilfried Hösl

Le cran supérieur est atteint avec la distribution emmenée par une Nina Stemme incandescente. Dans plusieurs interviews, la soprano suédoise déclare qu’il lui faut fréquenter un rôle une douzaine de fois en version scénique pour en prendre pleine possession. Elle en fait ce soir l’évidente démonstration. Encore à se débattre dans le registre inférieur à Zurich en février, passée par Berlin entre les mains de Daniel Barenboim et Dimitri Tcherniakov, la voici ce soir portée par l’orchestre en fusion de Kirill Petrenko : plus aucune réserve ne tient. Toujours son timbre doux enveloppe une diction, un phrasé et un legato idéaux. Le portrait de la damnée protéiforme est complet tout comme sa stratégie de séduction, des traits de Herzeleide, aux suppliques piano et à la rage assénée d’aigus péremptoires. On sort pantelant du deuxième acte d’autant que Jonas Kaufmann puise dans toutes ses ressources pour triompher de cette redoutable séductrice. On retrouve chez lui un volume plus entendu depuis longtemps. « Amfortas, die Wunde » signe sa parfaite compréhension du rôle, le moment où l’ingénu qu’il chante au demeurant fort bien, prend sa dimension mythique. Le monologue oscille entre douleur, résolution et épiphanie. Conséquence peut-être de son engagement face à cette Kundry, difficulté surement à surpasser son timbre sombre pour incarner le porteur de la lueur d’espoir, il semble s’économiser au troisième acte même s’il délivre un beau portrait du Sauveur s’appuyant bien davantage sur sa musicalité et sa science des nuances que sur ses moyens entamés. Dommage également que René Pape accuse une fatigue similaire dans ce dernier acte malgré un récit de la décrépitude de la communauté du Graal et de la mort de Titurel assis sur un timbre encore capiteux. Ses réserves s’épuisent et l’onction de Parsifal manque de souveraineté, l’Enchantement du Vendredi saint de souffle tout simplement. Le premier acte l’avait pourtant vu dans une incarnation remarquable, proche des mots et engagé tant scéniquement que vocalement. Wolfgang Koch se délecte dans son portrait inquiétant de Klingsor moitié démon moitié vieil ermite. La tessiture accidentée du rôle ne lui pose aucun problème et sa faconde sait trouver les accents justes. Cet art du sprechgesang , Christian Gerharer en use et en abuse pour composer un Amfortas très clivant. D’un côté on est admiratif devant une telle maîtrise à la limite du théâtre pur, d’un autre on ne peut passer outre l’inadéquation vocale qui le pousse au hors style permanent. Le miracle, pourrait-on dire, est qu’il parvient dans l’instant de la représentation à la même intensité de douleur qu’un Peter Mattei à Paris malgré ce chant haché.

Aucune réserve pour l’ensemble des forces mobilisées autour de ces chanteurs principaux, des chevaliers à la voix céleste de Rachel Wilson et aux six filles fleurs riantes, aux timbres ronds et chauds. Les chœurs du Bayerische Staatsoper méritent des louanges au moins équivalentes tant ils sont exemplaires de diction, d’homogénéité et stupéfiants de maîtrise vocale. Ils suivent la moindre inclinaison de la main gauche de Kirill Petrenko, délivrent des pianos, crescendo à l’envie et colorent leurs interventions comme un soliste le ferait : un baume d’Arabie pour les oreilles, surtout après la contre-performance de leurs homologues parisiens en mai dernier.

Comme souvent à Munich, on a gardé le meilleur pour la fin. Kirill Petrenko fascine autant par la maîtrise absolue de chaque instant qu’il imprime à tous et à chacun que par sa capacité à s’adapter. Aux situations et au théâtre bien évidemment : il propose un premier acte assez lent – même si la durée totale de cette direction est plutôt rapide, en dessous des quatre heures – mais aux ruptures de rythme nombreuses (après tout Kundry arrive bien au triple galop) et un deuxième acte enfiévré, suffocant. Il s’adapte surtout aux forces en présence : soutien de Pape et Kaufmann au troisième acte où la mystique se trouvera dans la nuance et la couleur davantage que dans l’autosatisfaction du beau son (à l’opposé d’un Philippe Jordan donc) et surtout accompagnateur de Christian Gerharer et de sa proposition si particulière. En ce soir de retransmission, galvanisé par un ténor engagé comme jamais et face à une Kundry au sommet du rôle, sous sa baguette, le deuxième acte tutoie l’anthologie.