Un peu plus d’un an aura séparé le phénoménal concert à l’Accademia di santa Cecilia et les débuts scéniques de Sondra Radvanovsky en Turandot. Entre temps, un enregistrement de référence aura fini de consacrer et l’interprète et le final original d’Alfano.

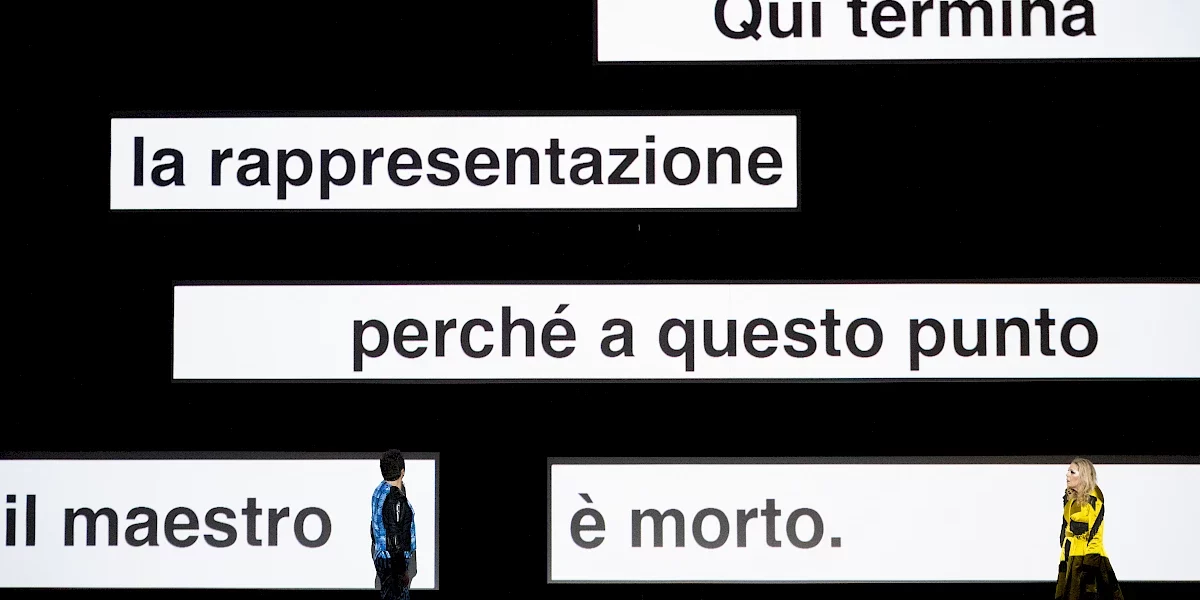

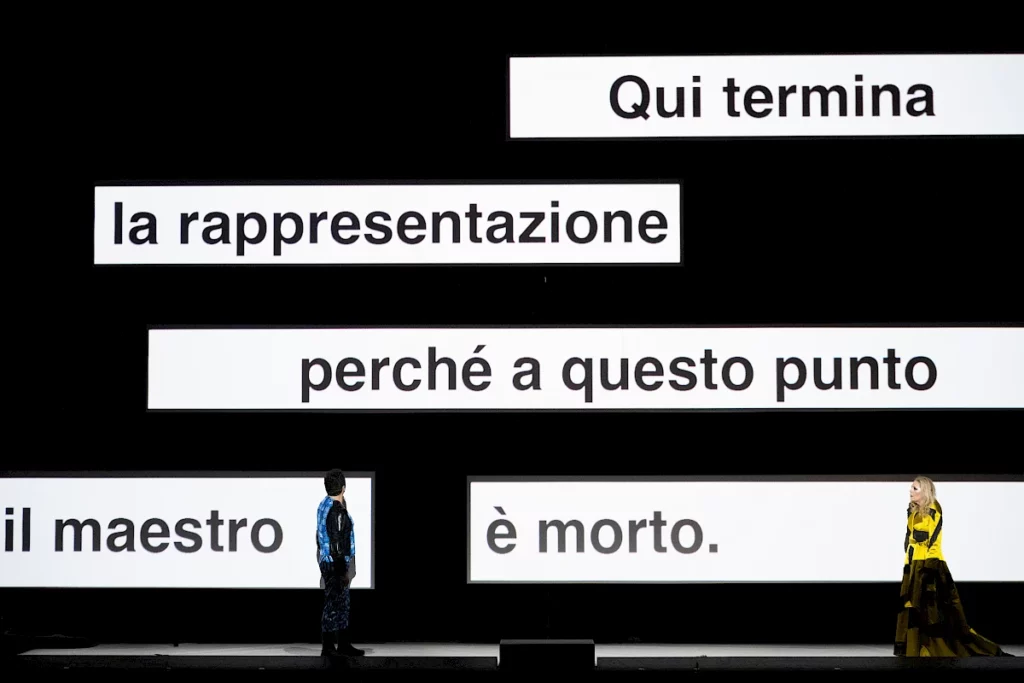

Des débuts qui ne verront pas la princesse de glace du soprano américano-canadien arborer les falbalas d’une Chine de pacotille. L’Opernhaus Zurich a fait appel au sulfureux Sebastian Baumgarten. Il signe une production réussie qui creuse deux sillons : celui de la Chine comme une ruche où Turandot occupe la place centrale et celle d’une société « Big Brother » où le contrôle est permanent – on sait comme la reconnaissance faciale est l’un des principaux bras armés du régime actuel. Ainsi, les Masques sont coiffés de casques d’apiculteur où l’on devine un œil scrutateur. Dans cette société policée, le prince étranger et ses deux étranges accompagnateurs se distinguent par leurs costumes bleus quadrillés et futuristes, contrastant avec le jaune et les rayures de la ruche. Ils incarnent l’élément déclencheur qui va faire imploser la société soumise au joug de la princesse mortifère. Sebastian Baumgarten extrapole dès lors : ce n’est pas Calaf, réduit aux utilités après son arrivée, qui résout les énigmes mais le peuple qui lui donne les deux premières réponses et Altoum lui-même qui désigne Turandot de son sceptre pour la troisième. Au-delà de ces audaces raisonnables et bienvenues, on apprécie une direction d’acteur qui supporte la vision globale dans une esthétique cohérente de « comic book » grotesque. En reine de l’essaim, Turandot descend dans l’arène. Elle rôde, caresse, menace… loin des mises en scène statuaires ou des personnages marmoréens se font face à coup de décibels. Excellente idée aussi d’avoir transformé Pu-Tin-Pao en bourdon, mignon de la Princesse, le seul qui restera son soutien quand la défaite la terrasse. Enfin, Zurich comme Munich ne jouant pas une note de plus que celles écrites par Puccini, le metteur en scène prépare la fin abrupte de la représentation longtemps en avance. A chaque fin d’acte, un rideau de scène composé d’écrans horizontaux affiche des messages de moins en moins cryptiques. Le premier parle d’un mal de gorge et de pastilles, le second de radiothérapie quand le dernier paraphrase Toscanini le soir de la création de l’œuvre à la Scala. Sur le plateau laissé vide, se font face Calaf et Turandot. Ils s’observent et se rapprochent comme magnétisés entre répulsion et désir avant de se tourner, orphelins, vers le dernier message.

Marc Albrecht, sans proposer autant de détails et de souffle dramatique qu’Antonio Pappano, délivre une lecture résolument tournée vers le 20e siècle déjà bien entamé quand Puccini compose Turandot. Plus proche des sonorités d’un Schreker que d’un Giordano, le Philharmonia Zurich se déploie irréprochable et sensuel pendant toute la représentation. Les chœurs brillent plus par leur puissance que par la netteté de certaines attaques à l’aigu, mais cela n’obère en rien une représentation de qualité.

Le plateau réunit ce que les plus grandes maisons peuvent espérer : un Altoum croqué par le ténor de caractère Martin Zysset, un mandarin au chant vitaminé de Jungrae Noah Kim ou le Timur pétri d’humanité de Nicola Ulivieri. Les trois Masques s’avèrent particulièrement bien distribués, emmenés par le Ping au timbre mat de Xiaomeng Zhang et deux ténors bien distincts, Iain Milne et Nathan Haller. Trois prises de rôle pour les trois personnages principaux et deux succès complets. Rosa Feola donne à entendre une Liu comme peu. Sa technique irréprochable épouse le style souhaité : piani, notes filées et tenues sur le souffle. Mais c’est surtout une diction irréprochable et un phrasé au naturel qui font de sa jeune esclave plus qu’une une machine à beaux sons mais bien un personnage de théâtre, d’autant plus important que la dernière scène lui échoit dans cette version « intègre » à défaut d’intégrale de l’œuvre. On ne peut pas en dire autant du Calaf de Piotr Beczala. A son crédit, une voix mordorée et un style que le ténor polonais s’efforce de respecter. Cependant, le poids du rôle semble encore trop lourd pour son muscle vocal. Le vibrato s’accentue, l’aigu se tend et disparait ou craque sur les deux uts du deuxième acte. Piotr Beczala envisage Otello dans un proche avenir, ce soir de première, même avec la tension qu’il charrie toujours, laisse perplexe. Enfin Sondra Radvanovksy réitère toutes les splendeurs vocales de Rome et du disque, avec ces petits coups de génie interprétatifs tels ce trille sur le « a » de « straniero a-scolta » qui renforce l’aspect meurtrier de cette adresse. Surtout et contrairement à des incarnations plus récentes où elle nous avait semblé davantage extérieure, elle épouse la vision du metteur en scène et compose une princesse qui ressemble à un faucon, penchant la tête sur le côté pour jauger sa proie. Quand le charisme scénique rejoint l’idéal vocal, c’est soir de fête ! Rendez-vous à Paris en novembre pour l’entendre et avec le duo du deuxième final d’Alfano cette fois-ci !