En 1978, Aribert Reimann écrit avec Lear un chef-d’œuvre de l’art lyrique contemporain qui renouvelle l’approche du genre et rencontre un immense succès immédiat, à la fois critique et public. Aujourd’hui, il fait partie du panthéon des plus grands opéras du XXe siècle, au même titre que Wozzeck d’Alban Berg, pour ne citer qu’un exemple. L’enjeu était pourtant de taille : Verdi n’avait-t-il pas échoué à mettre en musique Le Roi Lear de Shakespeare, en lui-même un symbole de perfection ?

L’histoire telle que remaniée par le librettiste Claus Henneberg – dans ce qui est un coup de génie dramaturgique – est simple. Le vieux roi souhaite répartir son royaume entre ses trois filles, à condition que celles-ci lui parlent de l’amour qu’elles éprouvent pour leur père. La plus jeune, Cordelia, refusant les mensonges de ses sœurs, ne s’exprime pas et est renvoyée. Ensuite, Lear est à son tour trahi et évincé par ses autres filles Regan et Goneril. Le bâtard Edmund se rallie à elles et fomente en même temps un complot contre son demi-frère Edgar. Leur père Gloster, tombant dans le piège, rejette celui-ci. Lorsque Lear, devenu fou de désespoir, et Gloster, aveuglé par Regan et son époux, se rendent compte de leur erreur, il est déjà trop tard. Ni le roi, ni Cordelia, et aucun des scélérats ne survivent à la catastrophe. Henneberg s’appuyait sur une rare traduction du XVIIIe siècle réalisée par Johann Joachim Eschenburg, et Reimann, qui écrivait l’opéra pendant les événements terroristes dits automne allemand, y voit entre autres une parabole sur l’abus du pouvoir.

Quarante-cinq ans après la création à l’Opéra de Munich, le Teatro Real de Madrid présente actuellement pour la toute première fois en Espagne une production de l’œuvre, créée initialement à l’Opéra de Paris en 2016, puis reprise en 2019. Covid oblige, la mise en scène signée Calixto Bieto arrive finalement en péninsule ibérique avec quatre ans de retard, bien que la maison madrilène ait été la seule en Europe à continuer son activité artistique pendant la crise sanitaire.

Finissons-en d’abord avec quelques préjugés qui persistent dans l’opinion et qu’on retrouve régulièrement dans les critiques internationales. La prétendue difficulté de la partition est une idée toute faite. Chant et orchestre sont certes d’une grande virtuosité, mais avec vingt-neuf productions depuis sa création, Lear est désormais entré dans les mœurs. Reimann, qui est également pianiste et ancien accompagnateur de Dietrich Fischer-Dieskau qui créa le rôle-titre, connaît intimement la physionomie de la voix humaine. Ses personnages sont conçus d’un point de vue éminemment dramatique, et la cohérence des émotions qu’ils véhiculent aident les interprètes à porter leur partie. Cela vaut également pour le public. La théâtralité et la construction solide de la musique permettent aux spectateurs de se laisser happer par l’atmosphère. Lors d’une série de représentations à San Francisco en 1981, la foule était littéralement déchaînée et dans la rue on voyait des jeunes vêtus de t-shirts à l’inscription « I Love Aribert ». La même remarque est à faire concernant le statut du genre de l’opéra. Après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci était mal vu et déclaré mort, mais à la fin des années 1970, des œuvres tel que Lear, Le Grand Macabre de György Ligeti ou encore les deux opéras de Luigi Nono ont largement contribué à réhabiliter l’écriture lyrique et à lui donner un nouveau souffle.

© Javier del Real | Teatro Real

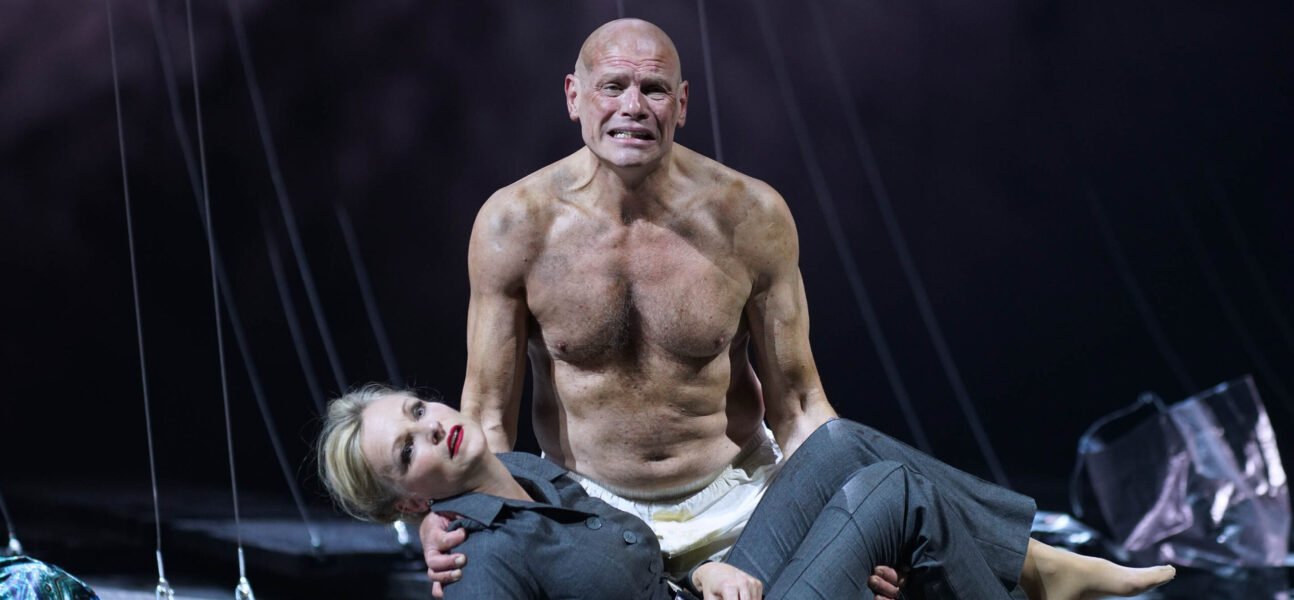

Le regard que Calixto Bieto porte sur Lear, et que le public madrilène peut donc découvrir à partir du 26 janvier, semble répondre à cette immédiateté ainsi qu’à l’aspect physique de la musique de Reimann. L’hypocrisie et les difficultés de communication se traduisent par un comportement anormal des personnages : aucune proximité n’est possible, les contacts physiques ressemblent davantage à une lutte qu’à un échange entre humains. Lorsque Lear distribue les différentes régions de son royaume parmi ses filles, il leur jette des morceaux de pain que celles-ci dévorent aussitôt. Gloster, tout aussi aveugle que le roi avant d’être aveuglé dans le sens propre du terme, en mangera également. Les seules exceptions sont le Fou – conscience et raison du roi, magistralement interprété par le comédien Ernst Alisch – dont les mouvements stylisés sont d’une grande souplesse, ainsi que Cordelia, notamment lors de ses retrouvailles avec Lear dans une posture de mater dolorosa. C’est l’occasion pour la soprano Susanne Elmark de laisser éclore de beaux aigus qui flottent telles des lumières au-dessus de ses lignes vocales. Elle fait partie des quatre interprètes qui ont changé depuis la production de Paris. La Goneril d’Ángeles Blancas est froide et implacable, ce qui se reflète dans son timbre clair et la précision incisive de son chant. Face à elle, Erika Sunnegårdh campe une Regan sorcière, maîtrisant souverainement les mélismes volubiles qui caractérisent son expression vocale afin de l’emporter sur sa sœur. Dans le rôle de Lear, Bo Skovhus est un habitué de l’univers reimannien. Depuis 2012 il interprète le roi dans différentes productions. Sa voix de baryton à la fois mélancolique et expressive dépeint une folie plus désespérée que délirante. À ses côtes, Andrew Watts – autre interprète reimannien de longue date – conçoit un Edgar alerte mais écorché vif. Lorsque celui-ci feint la folie afin de protéger sa vie, il change littéralement de cordes vocales, passant de la voix de poitrine au registre idiomatique du contre-ténor, et Watts alterne habilement entre les deux couleurs. Sa familiarité avec l’œuvre lui permet en même temps de mettre en valeur des aspects moins explorés de son personnage. Il en est d’ailleurs de même pour Skovhus. Edmund, quant à lui, est démoniaque et brutal, ce qui est d’autant plus perturbant qu’il est représenté par le ténor Andreas Conrad, au timbre cristallin et puissant, pour ainsi dire « sain ». Gloster (Lauri Vasar) semble contenir une colère refoulée avant que, aveugle, il se laisse aller aux sentiments. Éclosent alors les qualités de sa voix de baryton pleine de reliefs et de force.

Les décors de Rebecca Ringst semblent être inspirés de la musique de Reimann. Ce dernier construit des voûtes sonores immersives, des superpositions alternativement déchirées par des éruptions ou parcourues de mélodies élégiaques, un espace acoustique biomorphe, un continuum parfois teinté d’un timbre de musique électronique. Au début, la scène n’est qu’un vaste espace de bois noir, autoritaire et inaccessible. Les lumières de Franck Evin mettent en évidence l’absence de clarté. Lear lui-même n’arrive pas à traverser une cloison qui le sépare de ses hommes qu’il sera bientôt obligé de congédier. Au fur et à mesure qu’il sombre dans la folie, les lattes se décalent, forment une forêt et disparaissent. Elles sont progressivement remplacées par une vidéo (Sarah Derendinger) qui montre des formes mi-animales mi-végétales, dont une vache. Celle-ci broute voracement comme Goneril et Regan, bêtement comme Lear avant d’être confronté à la réalité, innocemment comme Cordelia. La seconde partie de la soirée est dominée par la projection d’un œil qui ne cille pas, à l’esthétique surréaliste d’un Luis Buñuel, symbole d’un temps aussi cruel que, selon Gloster, « le fou conduit l’aveugle ». Cette dégradation se perçoit aussi dans les costumes d’Ingo Krügler, notamment lorsque Lear, Kent et Edgar échangent leurs complets et manteaux de tous les jours contre des guenilles couvrant à peine la vulnérabilité de leur nudité.

Le chef israélien Asher Fisch souligne la transparence et la cohérence des structures musicales. Même au moment des secousses sonores de la fameuse scène de la tempête, l’orchestre reste homogène, presque élégant, parfois au détriment de contraste et de plasticité.

Cette création espagnole est un événement important pour le Teatro Real. Son directeur, Joan Matabosch Grifoll, consacre lui-même un long article perspicace à l’œuvre et à la production, reproduit dans le programme de salle. Aribert Reimann, se préparant à recevoir en février le prix de la GEMA (Sacem allemande) pour l’ensemble de son œuvre, n’était pas en mesure de se déplacer. Cependant, le public madrilène a réservé un accueil triomphal et enthousiaste à son Lear, envoyant de bonnes ondes à Berlin.

La pièce de Shakespeare a tour à tout été interprétée comme l’anéantissement du ciel chrétien et des valeurs du siècle des Lumières. Toutefois, une lueur d’espoir brille sur la fin de l’opéra. La folie est un don qui ramène Lear à la raison, à l’empathie. Il meurt, voyant apparaître une image de sa fille, submergé par une nappe de cordes scintillante et éblouissante. Une brèche s’ouvre…