Tout commence le jour de la fête d’anniversaire du petit Siegfried. Ou plutôt non : l’histoire commence par la voix parlée de Brünnhilde, qu’on entend se demander comment tout cela a commencé. Remontant le fil de l’histoire familiale, elle va parvenir à se remémorer les récits que Wotan leur faisait quand ils étaient enfants.

Ainsi, lors de cette fête d’anniversaire à laquelle assistent Fricka (en tailleur Chanel), Donner et Froh (costumes d’aujourd’hui et petits chapeaux pointus ridicules), Siegmund (longs cheveux roux et peau de bête), Freia (en robe fleurie de jeune fille et qui traînera tout au long du spectacle trois ballons de baudruche dérisoires), Wotan (vaste manteau de peau d’ours) offrira au petit Siegfried (couronne en papier doré sur sa tête de gentil blondinet) un petit théâtre de marionnettes, ayant pour décor le Rhin et ses flots de carton-pâte. Il lui offrira aussi un petit dragon vert et une épée de bois. Tout cela sur une longue tenue des cordes graves venue du dessous de la scène.

Un jeu avec les anachronismes et les allusions

À la fête assiste aussi une petite fille (blonde) de l’âge de Siegfried, Brünnhilde bien sûr, qui elle aussi fouillera dans le coffre à jouets pour en sortir un masque de loup – et on sait que Siegmund dira « Wolfe, der war mein Vater – Loup était mon père ». On voit que la lecture de Benedikt von Peter ne se soucie guère de chronologie et qu’elle ne fait qu’extrapoler cette querelle de famille qu’est L’Or du Rhin hors du temps et de l’espace. Elle joue des anachronismes, des anticipations, des allusions. Des espiègleries aussi. Après tout, ce prologue est aussi une manière d’heroic fantasy avant l’heure.

Wotan, qui au début apparaît comme un Pater familias envahissant et raconteur de contes fantastiques, se révèlera bientôt comme le roublard qu’il est, ne quittant jamais sa bouteille ni sa lance et toujours obsédé sexuel, d’où sa progéniture envahissante ; on le verra même disparaître sous la nappe de la table d’anniversaire en compagnie de trois femmes opulentes en robes à paillettes, dont on comprendra plus tard que ce sont les trois Nornes (du jamais vu, semble-t-il) et il en ressortira le pantalon sur ses chaussures. Admettons.

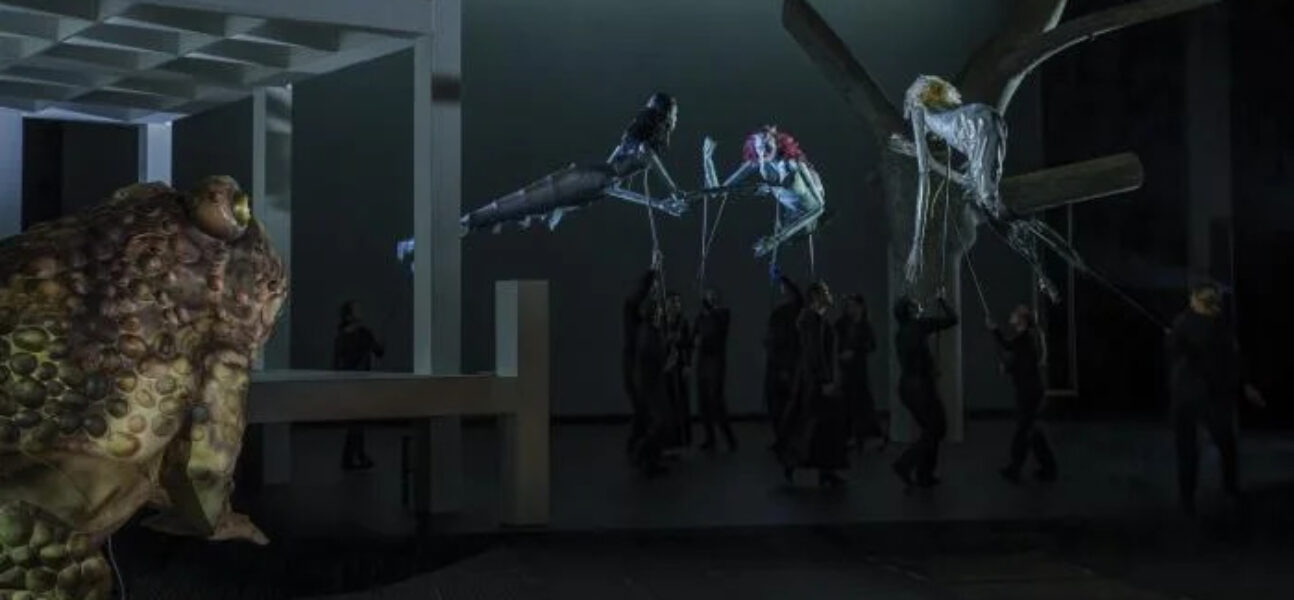

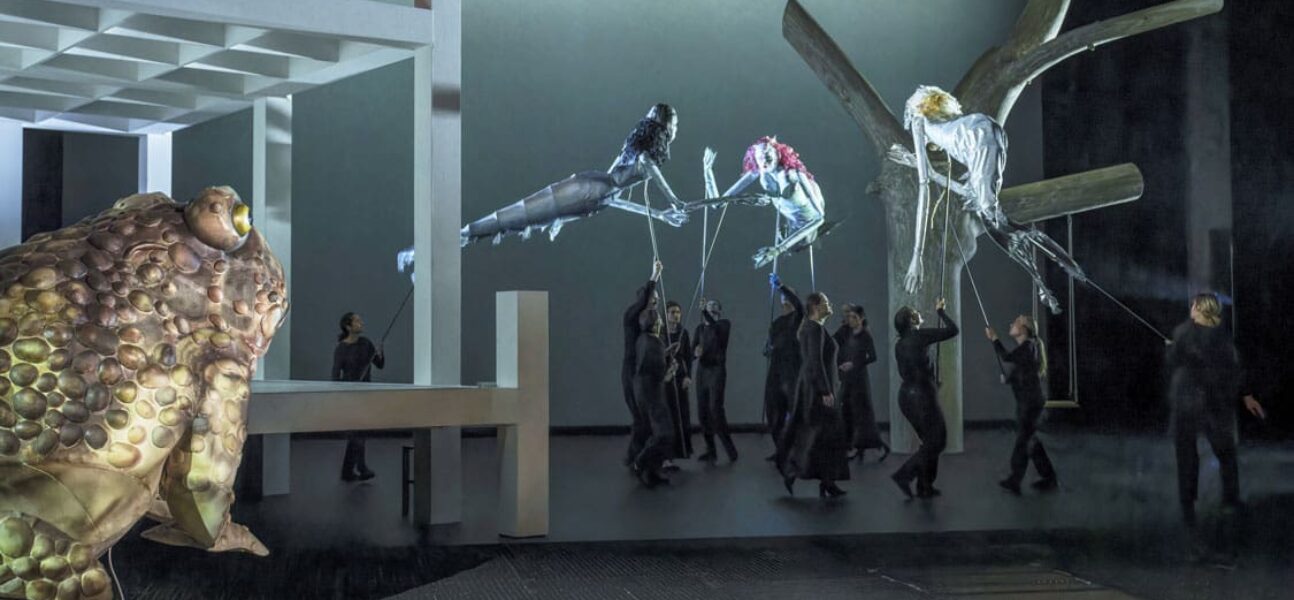

Cette table toute en longueur sera un vaste plateau à tout faire. Quant au décor, il se réduit à une vaste carcasse de maison sur la gauche, qui sera le Walhalla, et à un arbre énorme à droite, où se balance pour l’heure une Brünnhilde adolescente. Tout au long de Rheingold, cette jeune Brünnhilde sera présente sur le plateau, assistant à tout l’imbroglio avec les Géants, à la bagarre avec Alberich, à son renoncement à l’amour, etc. Elle sera là aussi pour voir apparaître trois sirènes sous la forme de trois grandes marionnettes, soutenues chacune par trois manipulateurs, et un énorme crapaud (là aussi c’est une anticipation, puisque c’est bien plus tard qu’Alberich, grâce à son heaume magique, prendra l’aspect d’un batracien, mais de taille normale…)

Un son presque comme à Bayreuth

La salle du théâtre de Bâle n’a pas de fosse d’orchestre. C’est une salle de théâtre moderne, sans charme particulier, mais sonnant bien. On a donc imaginé de faire presque comme à Bayreuth, c’est-à-dire de mettre l’Orchestre symphonique de Bâle sous la scène, et son chef aussi, sans visibilité autre que par un système de vidéo. De même pour les chanteurs qui ne voient Jonathan Nott que par le truchement de cinq écrans. Ce n’est pas tout à fait la fosse de Bayreuth, le son arrive notamment par des grilles au milieu de la scène, mais on s’approche de l’effet diffus, fondu, mystérieux, voulu par Wagner, de sorte que soient privilégiés (c’est le cas) le jeu des acteurs et les mots du « poème ».

Acoustiquement l’effet est plus qu’intéressant. La scène des Filles du Rhin (toutes trois remarquables, chacune en longue robe noire sous sa « sirène » de tissu) est magnifique d’animation et de piquant sous la baguette rapide, nerveuse, acérée de Jonathan Nott. On ne perd rien de la richesse de couleur virtuose du début, de l’étagement des sonorités, avec ce son monophonique que désirait Wagner : au lieu de l’effet gauche-droite, horizontal en somme, que donne la fosse d’orchestre, on a ici un effet qu’on dira vertical, c’est-à-dire l’étagement des sonorités, de l’aigu des flûtes jusqu’à la profondeur tellurique des contrebasses et des trombones.

Cela ne rendra que plus déconcertant d’ailleurs le fait que la voix d’Alberich ne vienne pas de ce crapaud gigantesque, mais de quelque part en haut à gauche ; de même que sera un peu gênant le décalage entre la lenteur des déplacements des sirènes ondulant tout autour de la scène et la prestesse, le foisonnement bigarré, l’élan de la conception sonore de Jonathan Nott.

Point fort de cette production, outre les bifurcations, suggestions, décalages d’une lecture ironique du texte wagnérien : une direction d’acteurs extrêmement serrée. Une approche véritablement théâtrale. La géographie particulière de la salle, l’extrême proximité des chanteurs-acteurs et des spectateurs induit un jeu tout en détails, la moindre mimique d’un Wotan prenant une force et une épaisseur humaine singulière (ces Dieux sont décidément très humains). Et quand le jeu devient hyper-théâtral (celui de Loge, par exemple, puisque c’est l’esprit du rôle), le naturel des enfants suffit à rétablir la balance.

Un Wotan formidable

La distribution est dominée par la grande voix de Nathan Berg, Wotan formidable, d’une autorité et d’une projection considérables, de surcroît excellent dans la veulerie, la duplicité, la morale chancelante (et la cruauté) du personnage. Non seulement la voix a l’ampleur et la profondeur, mais il manie avec aisance la conversation en musique, phrasant et accentuant avec verve les arguties du bonhomme, dans la longue querelle avec Fricka (Solenn’ Lavanant Linke), qui chante remarquablement, mais dont la stature vocale n’a peut-être pas le côté Cosima du rôle.

(Ici, on ouvrira une parenthèse pour dire que le lendemain, comme on le verra, non seulement Nathan Berg éclairera Wotan de toute autre manière dans la Walkyrie, et enrichira encore le portrait, mais que Solenn’ Lavanant Linke, dans sa grande plaidoirie furibarde du deuxième acte, y montrera une puissance, une autorité, une implacabilité nouvelles).

Les deux géants sont étonnants : si Fafner a la corpulence d’un bâtisseur en chemise écossaise, Fasolt est un grand escogriffe en salopette aux longs cheveux filasses, plutôt maigrichon. En revanche Hubert Kowalczyk a une grande voix de baryton-basse, aux phrasés remarquables, qui rivalise avec celle, de grand format, de son associé Fafner, Runi Brattaberg. Il va sans dire que l’on n’essaie nullement par quelque artifice de les faire apparaître plus grands que la normale.

Sarcasmes et sournoiserie

Autre point fort d’une distribution décidément très homogène, le Loge de haut vol de Michael Laurenz : coiffure peroxydée, costume beurre frais, il est un parfait rusé, intrigant, sarcastique, hyperactif, âme damnée de roman populaire, sournois et manipulateur. Ses glapissements pour convaincre Wotan de descendre au Nibelung reprendre l’or à Alberich sont particulièrement réjouissants. Ténor de caractère, il chantera dans peu de jours Mime à Vienne. Ici, Mime, excellent lui aussi, c’est Karl-Heinz Brandt, et dans les quelques répliques qu’il a en surgissant du Nibelung, avec ses airs de vieil intellectuel craintif et malmené par Alberich, il dessine une silhouette touchante (ce qui fait regretter de ne pas pouvoir être présent pour le premier acte de Siegfried et le voir dans la scène de la forge).

Non moins remarquables, le ténor lyrique clair et très projeté de Froh (Ronan Caillet) et le baryton très chaud de Donner (Michael Borth) dont les « Héda ! Hédo ! » lors de l’entrée au Walhalla seront retentissants. Très amusante, disons-le au passage, cette entrée solennelle (et un peu grotesque) sur un pont de chaises de cuisine alignées, toute la famille (dysfonctionnelle) des Dieux s’abritant sous des parapluies noirs…

Autres idées réjouissantes de cette mise en scène joueuse : la tête de dragon et sa queue (dans une esthétique de dragon chinois) surgissant furtivement du rideau, comme une concession à l’imagerie wagnérienne d’autrefois, ou l’évocation du Nibelheim, Wotan fracassant le plancher de scène à grands coups du marteau de Donner (marteau avec lequel Fafner trucidera Fasolt, première victime de la folie de l’or).

Quant à cet or, venu d’un Nibelheim qui restera souterrain, ce sera un amoncellement de plats, de ciboires, de moules à gâteaux, de candélabres, dont on recouvrira le corps de la pauvre Freia en échange de sa liberté…

Au total, c’est une grande réussite que de concilier le côté théâtre contemporain, volontairement un peu cheap et au second degré, et par exemple l’amertume sublime, la défaite humiliée d’Alberich, dont Andrew Murphy, qui n’a peut-être pas toute la noirceur qu’il faudrait pour le personnage, mais qui a la qualité d’avoir une voix proche de celle de Wotan, fait bien ressortir, derrière la cupidité et le désir de pouvoir (et surtout d’éternité) l’humanité profonde.

Non moins touchante, l’apparition fragile, dans d’étranges oripeaux, de Erda, incarnée par Hanna Schwarz, dont la voix n’a rien perdu de son pouvoir d’émotion, elle qui fut la Fricka de Chéreau, il y a cinquante ans…