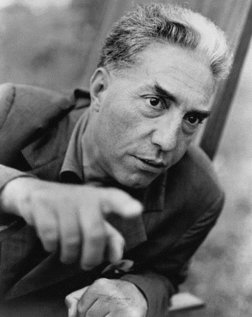

Après avoir apporté son soutien au régime fasciste, Luigi Dallapiccola s’en détourne totalement à partir de 1938 et l’adoption des lois raciales. Le compositeur, qui a alors 34 ans, est marié à une juive, Laura Luzzato, et tous deux commencent à vivre dans la peur. Lorsque la guerre éclate, ils se cachent à Fiesole, près de Florence.

Dallapiccola pense alors écrire un nouvel opéra après la lecture, en 1939, d’une nouvelle de Villiers de l’Isle-Adam, La Torture par l’espérance, intégrée dans les Nouveaux Contes cruels de 1888, à laquelle il ajoute quelques éléments tirés de Victor Hugo (La Rose de l’Infante) et de Charles de Coster, notamment pour le deuxième tableau de son futur opéra, qui se déroule dans l’Espagne très inquisitoriale de Philippe II. Le compositeur en rédige lui-même le livret en quelques jours au tout début de 1944. et compose la partition jusqu’en 1948.

Après une création radiophonique à la RAI de Turin le 1er décembre 1949, c’est au Teatro comunale de Florence qu’il présente la version scénique de son opéra, baptisé Le Prisonnier, voici 75 ans. C’est Hermann Scherchen qui dirige, dans une mise en scène de Bronislav Horowicz.

En un acte, un prologue et quatre tableaux, l’oeuvre se compose en fait en trois grandes parties :

- La mère

La scène s’ouvre dans la cellule du Prisonnier. Sa mère vient lui rendre visite. Elle évoque les tortures qu’il a subies et les interrogatoires. Elle prie pour lui, puis le quitte, accablée. Le Prisonnier, brisé mais encore vivant, murmure une prière : il supplie Dieu de faire en sorte qu’il ne renie pas l’espoir.

2. Le geôlier

Un geôlier entre. Contrairement aux autres, il est étrange : amical, presque complice. Il appelle le prisonnier « Fratello » (frère) et lui murmure des mots qui résonnent comme des signes d’espoir.

Un jour, il laisse la porte entrouverte. Le prisonnier hésite, puis s’échappe. Il traverse les couloirs de la prison, atteint un jardin baigné de lumière — un moment musical d’émerveillement suspendu : la lumière, l’air libre, l’espoir.

3. La liberté

Alors qu’il croit être sauvé, il entend une voix : « Et maintenant ? »

Un homme s’avance. C’est le Grand Inquisiteur.

Le prisonnier comprend que tout cela était une mise en scène : le geôlier, la fuite, le jardin — un piège destiné à lui faire goûter l’espérance pour mieux la lui arracher. L’opéra s’achève sur sa condamnation. Il est reconduit au bûcher.

Lors de la création, la partition, pourtant dodécaphonique et difficile d’accès, est bien accueillie par le public florentin. Certains critiquent regrettent son manque de lyrisme, mais reconnaissent la profondeur de son message et de sa symbolique, jusqu’à devenir un pilier du répertoire lyrique du XXè siècle, repris ici ou là, comme à Rome en concert ces jours-ci ou bientôt à Prague. Mais il figure aussi au répertoire des maisons d’opéra françaises depuis sa création à Strasbourg en 1961, comme ici à Lyon.