Voici que s’achève bientôt la très officielle « saison croisée France-Brésil », décidée et mise sur pied par les présidents Lula da Silva et Emmanuel Macron. Quel dommage qu’on en ait si peu parlé ! En effet, elle n’a guère eu l’important rayonnement et la popularité qu’on attendait d’un tel événement (trop politique ? trop peu médiatisé ?). Une bonne nouvelle cependant concernant la musique : le concert de l’orchestre de jeunes Tom Jobim de São Paulo accueilli le 11 juillet par l’Académie de l’Opéra de Paris à la Sorbonne, avec, en soliste, le baryton Laurent Naouri.

Mais c’est surtout en dehors de ce circuit officiel qu’ont eu lieu deux concerts brésiliens importants que le Châtelet a accueillis les 5 et 6 juillet et qui ont marqué les esprits. Même s’ils ont été annoncés de façon trop discrète, un public conséquent y a assisté. On doit ces deux événement à l’initiative de musiciens brésiliens désireux de faire connaître la grande musique de leur pays loin des sentiers battus. C’est le pianiste et producteur Giancarlo Stafetti, installé à Paris et Ricardo Bernardes, chef de l’orchestre Americantiga, basé à Lisbonne et spécialisé dans la musique baroque luso-brésilienne, qui en ont eu l’idée à São Paulo. Ils ont aussitôt contacté, là-bas, la metteuse en scène Ligiana Costa et la vidéaste et réalisatrice de films Vic Von Poser (associées pour les lumières à Abigail Fowler) afin de faire de cet événement un véritable spectacle théâtral qui raconterait leur pays à travers la musique.

De retour à Paris, Giancarlo Stafetti a joint l’Ambassade du Brésil (l’ambassadeur est un excellent pianiste !) qui les a soutenus aussitôt. La Ville de Paris a mis alors le Théâtre du Châtelet gracieusement à leur disposition et le prestigieux Instituto Guimarães Rosa du Brésil a apporté son soutien financier.

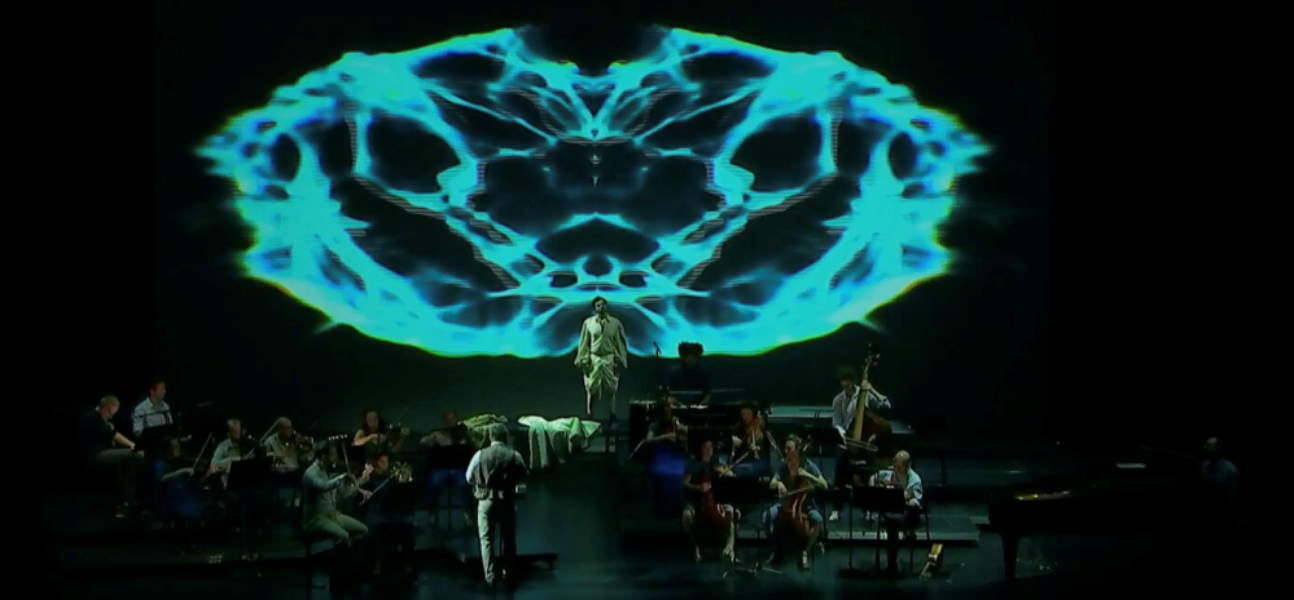

Pour le premier concert, surtout consacré à de grands compositeurs brésiliens du XXe siècle, ils ont fait appel à la grande pianiste brésilienne Cristina Ortiz qui a notamment interprété un concerto de João Guilherme Ripper, compositeur contemporain carioca qui sait fédérer autour de ses œuvres un public vaste et populaire. Pour le second concert, en hommage à deux sopranos afro-brésiliennes légendaires, deux chanteurs habituels de l’ensemble s’imposaient, en l’occurrence la soprano Luanda Siqueira et le sopraniste Bruno de Sá dont la carrière internationale a été fulgurante. Au lever du rideau le public découvrit donc avec bonheur que le concert annoncé était un spectacle haut en couleurs mené avec rigueur depuis la coulisse par le régisseur Ivan Cavalcanti. Un véritable exploit car artistes et techniciens n’avaient pu répéter que peu de temps sur le plateau du Châtelet !

Pour raconter la vie surprenante des sopranos Joaquinha Maria Lapinha et Maria d’Apparecida la vidéaste a réalisé un défilé d’images et de courts films accompagnant une voix off qui assure le récit, les vagues de l’océan déferlant régulièrement sur l’immense tulle noir en avant-scène et sur l’écran en arrière-plan, comme ces vies d’artistes que l’Atlantique avait porté vers l’Europe. Joaquinha Lapinha (ca 1786-1811) a été la première cantatrice noire brésilienne à franchir l’océan quand elle fut invitée à chanter à Lisbonne en 1793, lors de l’inauguration du théâtre São Carlos. Elle y fit sensation et, à son retour au Brésil, elle fut nommée « première actrice » du Théâtre Royal de Rio où elle chanta notamment le Barbier de Séville de Paisiello. Les musicologues sont parvenus, récemment, à retracer quelque peu sa vie. Quant à Maria d’Apparecida (1926-2017), après des auditions sans succès et rejetée à cause de sa couleur de peau au Teatro Municipal de Rio, elle obtint un prix au concours de chant de Vercelli et s’installa à Paris. Son talent la fit vite remarquer et, en 1967, l’Opéra de Paris fit appel à elle pour remplacer au pied levé Maria Callas, souffrante, dans le rôle de Carmen. L’Opéra partit ensuite en tournée en Amérique Latine et Maria interpréta l’opéra de Bizet au Teatro Municipal de Rio où elle fut enfin acclamée par le public.

Au Châtelet, le 6 juillet, le spectacle commençait au XVIIIe siècle par un duo amoureux, chanté et dansé de belle manière, puis s’enchaînaient des mélodies très populaires au Brésil comme la petite valse de Nepomuceno (XIXe siècle), le père de la musique « classique » brésilienne (au piano, Giancarlo Stafetti), les mélodies interprétés par les deux solistes et l’orchestre telles Dona Janaína de Mignone (XXe siècle) consacrée à une divinité yoruba et Uirapuru, l’oiseau mythique de la selva, de l’amazonien Henrique. Enfin – moment magique ! – l’orchestre a joué un lundu afro-brésilien populaire (l’ancêtre du maxixe et de la samba), tandis que, sur l’écran, évoluait un danseur au costume rouge flamboyant. Tout au long de la soirée, la mise en scène tracée au cordeau par Ligiana Costa n’a laissé aucun temps mort à l’action et a tenu le spectateur en haleine à l’écoute de ces vies aventureuses. Autres moments forts : l’air « Ninfas do Tejo (Nymphes du Tage) », extrait du « drame lyrique », A Ulissea, du compositeur mulâtre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), le « Haydn brésilien », dans lequel la voix chaleureuse de Luanda Siqueira se joue de tous les pièges tendus par tant de vocalises périlleuses ! Puis Bruno de Sá, parfait dans tous les genres musicaux et remarquable acteur, a donné une interprétation bouleversante des Bachianas brasileiras n°5 de Villa-Lobos où sa voix a pu s’épanouir totalement avec une homogénéité sans faille des graves aux aigus lumineux et amples. Il a profondément ému l’auditoire qui lui a réservé une ovation. La sonorisation du Châtelet a été utilisée à bon escient étant donnés les impératifs techniques et l’immense plateau à nu. Un coup de chapeau à l’excellent ingénieur du son du Châtelet !

Le spectacle a conquis tous les spectateurs. Et c’est peu dire que les acclamations étaient au rendez-vous ! Fasse le ciel que ce spectacle tourne bientôt en France et au Brésil !