Après avoir fait le deuil des deux intégrales de studio, la première (EMI 1954) en raison de partenaires bien médiocres (Ebe Stignani hors d’âge, Mario Filippeschi égaré dans un style qui lui échappe – et une prise de son d’une matité redoutable), la seconde du fait de l’usure prématurée de Callas elle-même (EMI 1960, en stéréo cette fois, et avec des partenaires formidables : Christa Ludwig, Franco Corelli, Nicola Zaccaria), il faut s’aventurer dans la jungle des “pirates”, où plusieurs pépites mériteraient toutes une écoute attentive.

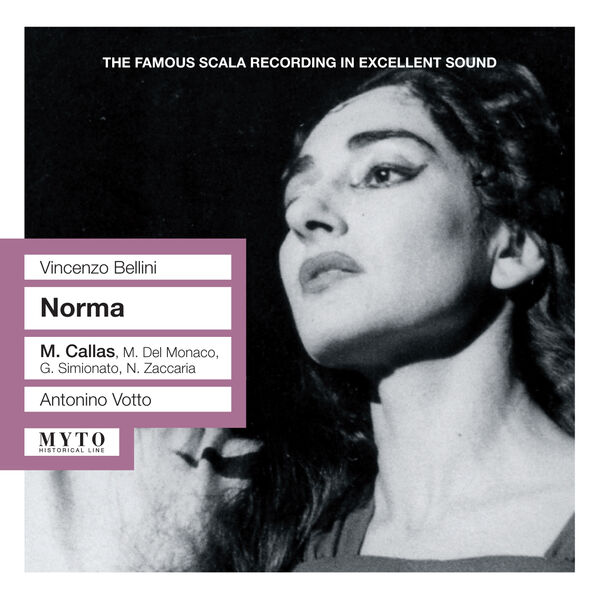

Un premier live de 1950, à Mexico, permet de saisir Callas dans toute la plénitude de ses jeunes moyens : timbre rond comme jamais, insolence des vocalises et, déjà, une incarnation saisissante de vérité. Deux ans plus tard, au Covent Garden de Londres sous la baguette passionnée de Vittorio Gui, elle affine la caractérisation du personnage, déployant une palette de couleurs et de dynamiques insensées – et laissant derrière elle des partenaires pourtant bien chantants (Picchi en Pollione bien plus juste et élégant qu’on ne l’a dit, Stignani moins matrone qu’au studio deux ans plus tard – et, pour l’anecdote, la toute jeune Sutherland en Clotilde) mais à des années-lumière de ce que la cantatrice grecque est en train de proposer à son public. Le miracle le plus absolu surviendra un peu plus tard, le 7 décembre 1955, à la Scala. Ce soir-là,Callas est au sommet de ses moyens : la voix est sans doute un peu moins flamboyante qu’à Mexico et Londres, mais l’incarnation s’est encore approfondie, et nous vaut quelque deux heures d’un miracle inégalé. Prêtresse, amante, mère, femme blessée puis sacrificielle, elle parvient à nous faire sentir la moindre émotion avec l’évidence des plus grandes tragédiennes. Jamais plus elle ne retrouvera cet équilibre entre insolence vocale et justesse des intentions. Del Monaco, souvent un peu brutal et histrionique, se laisse peu à peu contaminer par sa partenaire et offre un Pollione plus châtié qu’à l’accoutumée. Quant à Simionato, on comprend qu’elle ait été pour Callas une partenaire de prédilection tant son Adalgise touche par sa noblesse et son naturel. Votto n’a peut-être pas la folie de Gui, mais il laisse à ces monstres sacrés la liberté dont ils ont besoin pour s’exprimer pleinement. Malgré un son juste passable, même pour l’époque, cette soirée est entrée dans la légende pour n’en plus sortir.

On sait gré à toutes celles qui ont eu la lourde tâche de succéder à Callas de nous avoir proposé de la prêtresse gauloise des portraits souvent sublimes : Sutherland par deux fois en studio (1964 avec Horne et Alexander, puis en 1984 avec Caballé et Pavarotti – DECCA les deux fois) ; Gencer toujours de feu et de sang (surtout à Lausanne en 1966) ; Caballé en studio chez RCA (1974, avec Cossotto et Domingo) puis, mieux encore, en live à Orange (1974 également, avec Vickers et Veasey) ; Sills (plus émouvante que totalement convaincante – EMI, 1973) ; Scotto, captée bien trop tard (Sony, 1979) mais entourée de la sublime Adalgisa de Troyanos ; Suliotis (DECCA, 1968), peut-être la seule à pouvoir s’approcher de Callas en termes de diversité dramatique, mais avec un Del Monaco qui retrouve ici ses travers et un Varviso bien expéditif ; ou plus récemment Marina Rebeka et Karine Deshayes (Prima Classic 2024) ou encore Melody Moore et Stefan Pop (EuroArts 2025) ; on mettra à part Cecilia Bartoli et sa “recréation” musicologique (avec Osborn, Jo et Pertusi, DECCA, 2013)… Ce n’est pas leur faire outrage que d’avouer qu’elles n’offrent, en regard de Callas, qu’une faible part de toute la richesse dont Norma, on le sait désormais, est capable.

Maria Callas (Norma), Mario Del Monaco (Pollione) , Giulietta Simionato (Adalgisa), Nicola Zaccaria (Oroveso), Gabriella Carturan (Clotilde), Giuseppe Zampieri (Flavio)

Orchestre et Chœur de la Scala de Milan

Dir. Antonio Votto

Myto Live (7 décembre 1955)