On avait beaucoup aimé ce Ring, découvert épisode après épisode. Le retrouver en vidéo, à travers le regard du réalisateur Michael Beyer, c’est une tout autre expérience, moins immersive bien sûr, plus analytique, mais passionnante à nouveau.

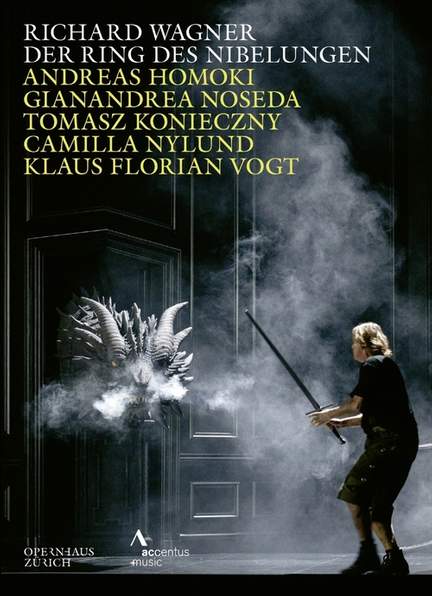

L’Opernhaus Zürich s’était fixé un objectif démesuré : monter en moins de deux saisons le Ring des Nibelungen de Wagner. Sous la direction musicale de Gianandrea Noseda et dans la mise en scène d’Andreas Homoki, cette Tétralogie, aujourd’hui réunie dans un coffret DVD, propose une lecture de l’œuvre moins monumentale que lucide, moins spectaculaire que lisible.

Une mise en scène somme toute assez classique, qui n’oublie jamais qu’il s’agit de raconter une histoire, et le fait fort bien. Dans un théâtre de dimensions modestes, où chaque détail devient audible et visible, c’est un Ring d’analyse et de clarté.

La scénographie unique – de hauts lambris blancs, se combinant de soirée en soirée, à la fois semblables et toujours différents, au gré des mouvements incessants (et spectaculaires) d’un plateau tournant – ajoute à la cohérence d’ensemble. Cet appartement bourgeois, tantôt salle de conseil, tantôt tanière ou rocher, se transforme peu à peu en espace mental, en métaphore d’un monde clos sur lui-même.

Au fil des quatre opéras, la blancheur se ternit : du miroitement doré du Rheingold à l’anthracite de Siegfried, jusqu’à la pâleur cendrée et défraichie du Crépuscule. C’est la lente désagrégation d’un univers, observée avec méthode et sans pathos.

Homoki s’inscrit dans la filiation de Patrice Chéreau, mais sans sa virulence politique : chez lui, la lecture reste distanciée, analytique, intimiste, décrivant la chute des dieux comme celle d’une famille de maîtres de forges. Wotan n’est plus le démiurge romantique, mais un capitaine d’industrie qui voit s’effondrer son système. Cette approche sobre, sans surcharge symbolique, privilégie les ressorts humains du drame. L’orchestre, sous la direction ferme et tendue de Noseda, souligne cette recherche de lisibilité : tempi clairs, plans sonores constamment lisibles, c’est un Wagner sans brouillard, où chaque motif retrouve sa fonction architecturale. où tous les détails de l’orchestration s’entendent à découvert. La prise de son, le mixage rééquilibrent la balance des pupitres, tandis que les micros HF dont sont équipés les chanteurs modifient le rapport entre la scène et le plateau. La proximité des voix va de pair avec la proximité des visages. En d’autres termes, la réalisation de Michael Beyer souligne la précision, quasi cinématographique, de la direction d’acteurs, surenchérissant sur la rigueur analytique du duo Homoki-Noseda.

Un Or du Rhin ludique

Le prologue du cycle pose d’emblée la grammaire de ce Ring. La tournette s’anime dès les premières mesures : le monde tourne, littéralement. Dans cette esthétique mobile, presque cinétique, Homoki s’amuse d’abord à jouer le second degré, la comédie grinçante. Les Filles du Rhin, blondes en pyjamas de soie, sont autant de Jean Harlow ; les Géants sont des maçons des Abruzzes, Donner et Froh ont l’air de joueurs de cricket qui s’ennuient ; Fricka (Claudia Mahnke) ressemble (bien sûr) à Cosima ; Alberich, en capitaliste malmené, auquel sa pelisse donne l’allure d’un ours mal léché, est à la fois effrayant, son fouet à la main, et pathétiquement libidineux. Dans le rôle, Christopher Purves allie diction exemplaire et violence contenue ; jouant d’une présence scénique imposante et de sa voix la plus noire, il dessine un Nibelung à la fois repoussant et douloureux, tyrannisant le Mime craintif et touchant de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, et ses Nibelungen terrifiés.

Face à lui, Tomasz Konieczny en soyeuse robe d’intérieur campe un Wotan roublard, satisfait de ses manigances : la voix d’acier, plus claire que profonde, sied bien à ce dieu aussi cynique que pragmatique. La caméra s’attarde sur son visage, et son œil de verre, un détail peu visible de la salle, mais qui prend ici toute sa force étrange. Mais elle capte aussi son trouble quand apparaît, élégante et insaisissablement séduisante dans sa robe blanche, l’Erda aux yeux bandés de Anna Danik. Le lent mouvement du décor blanc illustre alors le désarroi, le vertige de Wotan.

Un dieu manipulé par le drolatique Loge de Matthias Klink, qui tel un nouvel avatar de Jack Sparrow bondit d’un lieu à l’autre comme un démiurge en gants rouges, et tire tout

On perçoit jusque dans la gestion des transitions le soin porté au théâtre : la direction nerveuse de Noseda se veut narratrice, tout autant que la mise en scène d’Homoki : la théâtralité se fait joueuse, l’humour est constant. Au gré des mouvements de la tournette, apparaissent un tas d’or ou le Walhalla sous forme d’un vaste tableau dans un cadre doré (que l’on verra prendre feu à la fin du Crépuscule) sur lequel se juchent Fasolt et Fafner ; le ton reste celui d’une comédie grinçante, sardonique à l’image de Loge ; ces Dieux désœuvrés s’installent dans leur château, fatigués avant même d’avoir régné. Tout est déjà joué.

Die Walküre : une tragédie intime

Changement de climat. Les lambris immaculés de Rheingold virent au blanc mat, presque administratif. La grande table dorée trône toujours au centre, vestige d’un conseil d’administration déchu. Homoki déplace le regard vers le drame des sentiments : Die Walküre devient tragédie domestique, oscillant entre mélodrame et confession.

L’ouverture du premier acte, dans sa montée progressive des cordes, trouve sous la baguette de Noseda une intensité contrôlée : on sent la tension, sans débordement.

Mais d’abord, tel un démiurge, Wotan déjà dans son costume de Wanderer, assiste en témoin muet à la rencontre de Siegmund et Sieglinde (tendresse du violoncelle) et c’est lui qui tend à sa fille le philtre d’amour…

Eric Cutler est un superbe Siegmund lyrique et lumineux, un personnage tendre derrière sa solidité très terrienne un peu hirsute ; le récit de son parcours, ponctué par un orchestre attentif, est particulièrement beau. Sa voix longue, charnue, se marie bien à celle d’abord moins séduisante de la Sieglinde de Daniela Köhler qui construira intelligemment le progression dramatique du rôle – timbre d’abord grisé, puis irradié d’émotion à mesure que la femme s’affranchira.

Un immense tronc (le frêne) envahit la scène. L’impressionnant Hunding de Christof Fischesser, belle basse au grain profond, installe une violence sourde, entouré de son effrayante tribu. Magnifique progression de ce premier acte, portée par un orchestre tour à tour chambriste et ardent, et un Siegmund magnifique (les « Wälse » de Cutler !), jusqu’à un chant du printemps exaltant.

Dans le second acte, la confrontation Fricka/Wotan prend la forme d’un règlement de comptes conjugal ; Claudia Mahnke, assez discrète dans L’Or du Rhin, y acquiert une tout autre stature. En grande comédienne, tour à tour amère, véhémente, éloquente, usant de moyens vocaux puissants, elle parvient à dominer et retourner un Wotan qui se décompose à bout d’arguments, et Konieczny exprime physiquement l’effondrement du dieu abasourdi sous l’assaut. Sa longue narration à Brünnhilde – presque un monologue intérieur – devient un moment de théâtre dépouillé : grand comédien, allant jusqu’au sprechgesang (il semble se souvenir là de Thomas Stewart), il dessine un Wotan désemparé, dont les gros plans scrutent la désagrégation. Le dieu se sait vaincu, Alberich rumine sa vengeance, seule sa fille préférée peut le comprendre. Qu’il menace pourtant dès qu’elle fait mine de résister.

Les rotations de la tournette révèlent une sinistre forêt sous la neige aux troncs noircis, le lieu d’un duo très passionné entre Brünnhilde et Siegmund sur le leitmotiv obsédant de la mort en arrière-plan. Camilla Nylund, dans sa première Brünnhilde, montre toutes ses qualités : si la véhémence initiale des « Hojotoho ! » l’a mise à l’épreuve, elle va gagner en couleur au fil du drame, et surtout en humanité. Sur le leitmotiv obsédant de la mort, on la voit déchirée entre la compassion pour les fuyards et la trahison de son père. Si elle semble parfois toucher aux limites de sa voix, peu importe, tant son engagement convainc.

La fin de l’acte sera saisissante, comme Wagner les aime ! C’est Wotan (et non pas Hunding !) qui transpercera de sa lance son propre fils, avant d’anéantir Hunding d’un seul geste de sa min.

Le troisième acte, centré sur l’affrontement entre Wotan et sa fille, est un autre sommet de cette première journée. D’abord avec la révolte des Walkyries (très bel ensemble) prenant le parti de Sieglinde (Daniela Köhler à son sommet) puis la fureur de Wotan (Tomasz Konieczny d’une noirceur grandiose) et sa douleur (fascinants gros plans durant cette paradoxale scène d’amour père-fille).

Les adieux, « Leb’ wohl, du kühnes, herrliches Kind », atteignent une émotion rare, et encore davantage pour leur deuxième partie sur le rocher, « Der Augen leuchtendes Paar ». L’étreinte par laquelle Wotan retire sa divinité à Brünnhilde est bouleversante. Devenu vieux d’un seul coup, le dieu redescend et s’effondre sur le sol. Noseda suspend le temps.

Puis alors que les Traités résonnent à l’orchestre, Wotan réveille les flammes, le rocher rougit de l’intérieur. Épuisé, le dieu vaincu s’éloigne à petits pas, traverse son salon, pose sa lance et enfile son costume de Wanderer.

Siegfried : black is black

La seconde journée plonge la scène dans l’obscurité. Homoki conserve le même espace, mais repeint tout en noir : le sol, les lambris, les portes, les vieux meubles surdimensionnnés (Mime est un nain). D’un bout à l’autre, tout sera admirable dans ce Siegfried.

Les premiers roulements de timbales pianissimo, presque imperceptibles, installent le climat : nocturne, envoûtant, parfois étouffant. Ce sera un conte nocturne, une rêverie sombre sur l’enfance et la désillusion.

Dans cet univers resserré, Klaus Florian Vogt trouve un rôle à sa mesure. Son timbre clair s’accorde à la candeur du personnage : Siegfried n’est pas un conquérant, mais un innocent préservé du monde, un enfant prolongé, encore vêtu de culottes courtes, qui joue avec son ourson apprivoisé et se querelle avec un Mime à la fois bonasse et mesquin. Un enfant qui veut désespérément savoir d’où il vient.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke dessine son père nourricier avec malice et faconde. Amer et candide, pathétique jusque dans ses ruses. De plus en plus noir à mesure qu’on avancera, il ira, en grand comédien, jusqu’au sordide

Au début s’adressant au public, introduisant une distanciation de comédie : non pas brechtisme, mais clin d’œil théâtral. À cette légèreté (qui ne durera pas) répond la direction de Noseda. Dans l’acoustique limpide de Zurich, la moindre nuance devient lisible, une clarinette basse, un basson distillant le malheur des Wälsungen. Un Wagner analytique – d’abord presque chambriste.

Jusqu’à l’arrivée du Wanderer dont les réponses aux questions de Mime réveillent trombones et tuba (et Konieczny déploie ses plus beaux graves). « Seul celui qui n’a jamais connu la peur reforgera Notung », c’est la conclusion de leur échange violent. Noseda détaille toutes les fluctuations de la conversation en musique wagnérienne, avant le formidable crescendo de la forge de l’épée. Déchaînement de rythmes et de couleur dans la fosse, morceau de bravoure éclatant ! Voix claire de Vogt. Siegfried passe de l’enfance à l’adolescence. Flammes rouges dans la nuit. Le tuba annonce Fafner.

Le deuxième acte installe son héroïc fantasy dans l’appartement délabré de Mime. Dans le noir, c’est un festival de voix graves. D’abord celle de Christopher Purves, Alberich fatigué, dont la pelisse élimée évoque plus un clochard céleste qu’un démon. Sa brève scène avec le Wanderer de Konieczny – voix toujours d’une projection insolente – confronte deux personnages du passé et trois noirceurs, la leur et celle de l’orchestre. Puis une quatrième, celle de Fafner mué en dragon (Brent Michael Smith, aux graves telluriques), dont on n’aperçoit d’abord que la queue dans une embrasure.

Vogt, lui, reste au centre : parmi les murmures de la forêt il s’interroge sur ses origines. Ondulations des cordes, volutes d’une flûte et d’une clarinette, l’oiseau de la forêt (Rebeca Olvera) apparaît et l’embrasse de ses ailes (belle image), une touche de merveilleux dont Noseda souligne la grâce. Sonnant à la cantonade, les appels du cor réveillent le dragon, réjouissante apparition fulminante et caoutchouteuse que le héros transperce sans coup férir, et sans peur.

À peine Siegfried aura-t-il récupéré les trésors de Fafner, le Tarnhelm et l’anneau, que Mime essayera de lui subtiliser le Ring. Moment où Wolfgang Ablinger-Sperrhacke atteint au grandiose dans la vilenie, avant de finir trucidé par Notung, un geste par lequel Siegfried devient adulte. L’oiseau peut alors lui révéler que Brünnhilde attend son héros sans peur.

Le troisième acte, écrit dix ans après les deux premiers, change de ton. Wagner a traversé Tristan et Les Maîtres chanteurs, et cela s’entend. L’orchestre se fait plus proliférant, plus polyphonique, dès le prélude à l’ostinato anxiogène.

Émouvante première scène, tellement et paradoxalement humaine, entre le Wanderer et Erda, qui enfanta pour lui les Walkyries : Wotan admet sa défaite, sait déjà que c’en sera bientôt fini des Dieux.

D’ailleurs voilà le jeune homme. Même s’il est toujours en culottes courtes, son ascendant sur son grand-père saute aux yeux : « Qui es-tu donc pour t’opposer à moi ? » a-t-il le front de lui demander. Au paroxysme de leur querelle, c’est sur la table dorée du conseil d’administration de la maison Walhalla que Siegfried d’un seul coup de Notung brise la lance qui assassina son père. Image et lieu chargés de symboles.

Autre démonstration de la qualité du Philharmonia Zürich, l’interlude symphonique illustrant l’arrivée de Siegfried au pied du rocher, avec de superbes arrière-plans de violons derrière sa voix (longues phrases préfigurant Parsifal) avant le fortissimo accompagnant le « Das ist kein Mann ».

Stupéfait, il redescend du rocher, tombe à terre, appelle sa mère. L’allure juvénile de Vogt, son timbre si clair rendent plausibles ce désarroi enfantin.

Joli détail : le brin de sapin avec lequel jouait machinalement Wotan durant les adieux (un très gros plan l’avait révélé) est devenu un arbre fier veillant sur Brünnhilde endormie.

L’éveil de Brünnhilde pousse Camilla Nylund aux limites de sa voix actuelle, mais le chant reste d’une grande probité au fil de ces longues phrases tendues d’une difficulté surhumaine. C’est à partir de « Ewig war ich », partie plus élégiaque de la scène (sur le thème de Siegfried Idyll) qu’elle rayonnera vraiment.

Si Vogt est d’une solide santé vocale, on ne peut qu’être admiratif de leur manière de lancer leurs dernières forces dans leur ultime unisson, dans une scène qui dépasse sans doute les moyens des wagnériens d’aujourd’hui.

Götterdämmerung : le désenchantement

La tournette tourne encore, mais les murs se craquellent. Homoki referme son cycle sur une vision d’épuisement : les Dieux, les héros, le décor, tout semble à bout de souffle.

Les lignes de l’orchestre dès le prélude à la scène des Nornes sonnent clair comme jamais, au détriment du mystère. Filmées de trop près, les trois prophétesses n’en ont guère non plus. En robes immaculées analogues à la blancheur de la robe blanche d’Erda, dans une demi-pénombre bleutée, elles étirent leur fil autour du rocher de Brünnhilde (où le sapin perd ses aiguilles), comme pour tisser un dernier lien avec le passé des Dieux.

Brünnhilde et Siegfried s’éveillent dans un lit doré – substitut du rocher –, tableau d’aurore amoureuse presque ironique. Scène ambiguë : Klaus Florian Vogt, voix toujours d’une lumière enfantine, tire le rôle du côté de la candeur plus que de l’héroïsme ; Camilla Nylund, au chant plus libre, plus stable que dans les Adieux ou le Réveil, d’une stature physique quasi maternelle, prend l’ascendant sur un Siegfried gamin qui enfile la tête de Grane et sautille comme un jeune poulain.

Daniel Schmutzhard (Gunther) compose un personnage falot, physiquement instable (mais vocalement solide), Lauren Fagan (Gutrune) semble plus équilibrée, elle prête à son rôle la sincérité d’un soprano à la voix longue et de belles lignes de chant. Duo un peu décavé en smokings rouges, meublé chez Knoll, le frère et la sœur font piètre figure auprès d’un Hagen qui semble surgi des tréfonds du Nibelung, l’impressionnant David Leigh, silhouette interminable et glaciale, voix d’une noirceur sinistre, diction rigoureuse, autorité immédiate. Il sera superbe dans la « veille », rivalisant avec trombones et tuba.

Il suffit de cette seule voix pour rendre à ce théâtre sa dimension mythique : il ourdit son piège, restaurer le prestige de la maison Gibichung en mariant ses pâles descendants au duo Siegfried-Brünnhilde (et à l’or du Nibelung). Un nouveau philtre d’amour fera le travail.

Il n’empêche, c’est un de ces moments où, quels que soient les mérites des chanteurs, l’on reste gêné par la disproportion entre l’ampleur du récit légendaire et le dérisoire de sa restitution sur le théâtre. Le sublime se réfugie à l’orchestre : Noseda fait du prélude à la scène de Waltraute un poème symphonique d’une lumineuse poésie, de surcroît subtilement filmé.

Mais d’autres moments sont forts dans leur simplicité : la silhouette du Wanderer accablé à sa table tandis que Anna Werle (Waltraute) évoque son désespoir ; la dispute des deux sœurs dans l’appartement désert, Nylund superbe dans l’orgueil de son bonheur, puis brisée par la trahison de Siegfried apparaissant sous les traits de Gunther (on s’y perd un peu, entre Tarnhelm et voix échangées…) ; ou le sépulcral échange entre Alberich et Hagen : Purves revient brièvement, vaincu mais démoniaque, pour transmettre à son fils le fardeau du ressentiment. Au pied du frêne, dans la nuit, leur dialogue résume l’obsession du pouvoir (et de l’anneau) qui traverse toute la Tétralogie.

Puissante aussi, l’arrivée des Vassaux comme autant de clones menaçants (longues chevelures noir corbeau) de Hagen (formidable Chœur de l’Opernhaus Zürich), précède le double mariage. La querelle (certes longuette, malgré sa violence) autour de l’anneau n’est pas ce qu’Homoki a le mieux réussi. La scène n’est sauvée de l’ennui que par la flamme désespérée de Brünnhilde, seule à être lucide dans cette mascarade, face à un Siegfried grotesque en veste blanche. Nylund, déchaînée, incandescente, clame sa colère devant la trahison, « Verrat ! Verrat ! »

Beaucoup plus saisissante, la scène suivante où elle laissera éclater la douleur, qu’utilisera Hagen le machiavélique, manipulant le flageolant Gunther. Contraste explosif et archi-théâtral entre le décor (murs décrépis, meubles Sécession de Hoffmann), le Gibichung piteux en smoking de velours bordeaux, l’étrangeté maléfique de Hagen et la fureur vengeresse de Brünnhilde. La déferlante de cuivres que commande Noseda est au diapason de leur rage (et de l’engagement des trois chanteurs) : Siegfried mourra ! Et Hagen récupèrera l’anneau…

La fin d’un monde et le retour au silence

Le troisième acte s’ouvre sur un instant d’une trompeuse légèreté: la rencontre de Siegfried avec les Filles du Rhin, ces trois blondes pimpantes en pyjama de soie blanche, comme au début de Rheingold. Elles courent de pièce en pièce, gamines espiègles, figures d’un passé qu’on croyait aboli. Mais cette grâce ne dure pas.

Tout s’assombrit dès que Hagen reparaît, escorté de ses sbires, pour une chasse dont Siegfried sera le gibier.

Le récit du jeune homme, sollicité par Hagen, où Klaus Florian Vogt évoque l’oiseau, la forge, l’épée, la femme endormie, constitue peut-être son plus beau moment : la clarté du timbre, le rayonnement, l’émotion qui affleure sans pathos. Derrière lui, les leitmotivs défilent comme autant de souvenirs délicats.

Lorsque la lance de Hagen frappe, le geste paraît presque banal, comme si le drame s’accomplissait depuis longtemps. Aux cordes graves, le thème de la marche funèbre s’annonce, mais alors que Siegfried agonise en évoquant Brünnhilde, c’est la musique du Réveil (avec les arpèges de harpe) qui retentit. Effet de remémoration bouleversant.

Siegfried s’effondre sur le lit doré des amours passées, dans un silence presque gêné. La marche funèbre qui suit est magnifique d’ampleur, de respiration, de couleur, d’intelligibilité. Mention spéciale au pupitre de cuivres, somptueux. Prise de son impeccable. Et c’est passionnant de voir l’orchestre et le chef en action dans une pénombre dorée.

Retour au palais décati des Gibichungen. Sous un drap le corps de Siegfried. Lauren Fagan est magnifique de puissance dans l’expression du désespoir de Gutrune, Hagen avoue avec morgue être le meurtrier, Gunther qu’on n’imaginait pas si vaillant le menace et réclame l’anneau : d’un coup de lance Hagen le foudroie.

Alors apparaît Brünnhilde.

Camilla Nylund, désormais souveraine, conduit son grand monologue avec une autorité magnifique. Sa voix, plus centrée, trouve ici un équilibre rare entre éclat et sobriété.

Bientôt le plateau tournant va révéler Siegfried, mort sur le lit de leurs amours, comme on l’avait laissé.

Et tandis qu’elle chantera – « Alles, alles, alles weiss ich – Tout devient clair pour moi ! » – on verra Siegfried se redresser, émanation de son rêve peut-être, retirer l’anneau de son doigt et l’offrir à Brünnhilde. « Bague maudite, anneau effroyable ! » Elle fait le geste de le rendre aux Filles du Rhin alors apparues.

Et puis non, elle le met à son doigt : « Vous le retirerez de mes cendres… »

La suite, sur la sublime péroraison orchestrale, ce sera une succession d’images, comme des flashs : Brünnhilde dans une fumée rouge envahissant la scène, puis les Filles du Rhin, toujours ravissantes, basculant Hagen par une fenêtre (thème du Rhin à l’orchestre), puis le Wanderer contemplant l’incendie du Walhala (le tableau vu jadis dans L’Or du Rhin), enfin l’appartement désert, tournant inlassablement.

L’orchestre reprend inlassablement le thème de la rédemption par l’amour. Mais à quoi bon ? Tout est vide. Les Dieux ne sont plus là. Et les hommes non plus.

Ou pas encore ?