Comme après chaque acte terroriste, à l’opéra, au théâtre, au concert, s’égrènent les minutes de silence dans le sablier de la barbarie humaine. En ce soir du 15 juillet, Le Teatro Réal dédie cette représentation concertante d’I due Foscari aux victimes de l’attentat de Nice. A la demande de Placido Domingo, la salle se lève, silencieuse, pour rendre hommage à ceux que, la veille, la folie d’un seul homme a fauchés, impitoyablement. La solennité de l’instant, brisée par les premiers accords fracassants d’une musique furieuse, hisse le prélude de l’œuvre à la hauteur spirituelle du Requiem (dont le thème du « Dies Irae » une trentaine d’année plus tard ne sera pas si éloigné). Avec son sixième opéra, Verdi s’écarte des préoccupations patriotiques qui lui avaient valu la reconnaissance d’une Italie sous emprise autrichienne pour se pencher sur les passions humaines et poursuivre l’exploration de ce qui restera un de ses sujets de prédilection : les relations filiales. Partagé entre ses devoirs de doge et son amour paternel, Francesco Foscari mourra de chagrin de ne pas avoir acquitté son fils, injustement condamné à l’exil. La partition peut sembler inaboutie comparée aux chefs d’œuvre à venir mais déjà, sous une écriture parfois fruste, se devine le génie dramatique du futur compositeur de Rigoletto. La concision en est le premier des leviers. « La brièveté n’est jamais un défaut » expliquait Verdi à Piave, son librettiste – à condition qu’elle ne s’exerce pas au détriment de la caractérisation. À l’exception de Francesco Foscari, les personnages de l’opéra semblent taillés d’un seul bloc lorsqu’ils ne sont pas esquissés d’un trait trop rapide.

Les limites de l’ouvrage sont précisément celles que doivent surmonter les interprètes. Comment imposer un caractère aussi sommairement tracé que Loredano, le méchant de l’histoire, auquel Verdi n’a pas même concédé un air ? Comment adoucir la figure uniformément coléreuse de Lucrezia Contarini ? Comment tirer son époux, le malheureux Jacopo Foscari, de l’ornière d’un sombre désespoir ? Ce sont ces obstacles que parvient à contourner chacun des chanteurs réunis, avec les moyens qui leur sont propres. Par sa présence autant que par le tranchant noir de la voix, Roberto Tagliavini transcende les insuffisances conjuguées du livret et de la partition pour donner vie aux forces maléfiques incarnées par le seul Loredano. D’un soprano en forme de tornade qui se joue des contre-ut térébrants de Lucrezia, Angela Meade extrait quelques sons piani posés sur un souffle long rappelant la nécessaire ascendance bellinienne des premières héroïnes verdiennes. Investi tant vocalement que physiquement, Michael Fabiano efface l’impression mitigée qu’avait pu laisser son Duc de Mantoue dans Rigoletto à Paris il y a quelques mois, nuançant un chant que l’on a trouvé quelquefois trop outré, soignant la ligne sans renoncer pour autant à cette vaillance désespérée qui est un des éléments constitutifs de Jacopo.

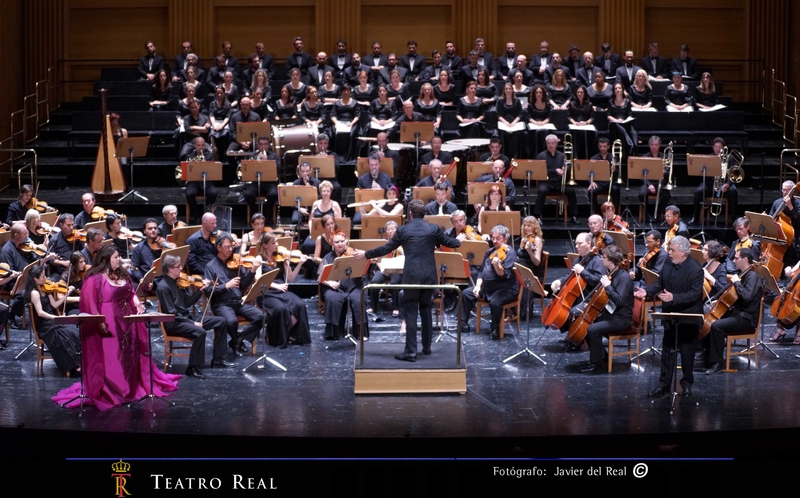

© Javier del Real

Son père, Francesco, bénéficie – on l’a dit – d’une psychologue plus affûtée. La couleur de la voix de Placido Domingo n’est toujours pas celle d’un véritable baryton ; les coquetteries d’une écriture encore donizettienne dans son premier air « O vecchio cor » sont moins dessinées que crayonnées. Et alors ? La manière dont le chanteur espagnol s’approprie le rôle rend vaines toutes discussions et, au-delà, la dimension phénoménale de l’artiste justifierait à elle seule l’ovation debout qu’il reçoit à l’issue du concert. Mais ce ne sont pas seulement le parcours glorieux et la vigueur exceptionnelle du chant que salue le public en se levant ; ce sont l’énergie, le mordant, la vérité de l’expression et plus encore l’incroyable pugnacité qui, après un « Questa dunque e l’unica mercede » rageur laisse l’homme chancelant puiser ses dernières forces dans l’enthousiasme des applaudissements, tel Antée touchant la terre, puis d’un signe de tête demander au chef d’enchaîner pour ne pas relâcher plus longtemps la pression et pouvoir mener l’opéra à son terme. Moment d’anthologie ? Peut-il en être autrement.

Un tel exploit ne doit cependant pas nous faire négliger la part que prend dans l’accomplissement de la soirée la direction incisive de Pablo Heras-Casado, à la tête d’un orchestre et de choeurs irréprochables, et, pour ceux dont le cœur – comme le nôtre – bat à l’ouest des Pyrénées, la voix claire et timbrée de Mikeldi Atxalandabaso dans le petit rôle de Barbarigo, caractéristique de ces ténors basques que l’on entend chanter dans les églises de part et d’autre de la Bidassoa.