Après Harnoncourt en 1972 et Christie en 1992, c’est ici seulement le troisième enregistrement de l’opéra de Rameau dans sa version initiale, celle de 1737. Qui n’eut qu’un succès sans lendemain à sa création à l’Académie royale de musique, ce qui convainquit Rameau d’en donner une seconde version, très remaniée, dix-sept ans plus tard. Une seconde version qui de nos jours reçoit bien plus souvent les faveurs de la scène et du disque.

En 1737, le parti lullyste était encore tout puissant, qui, déjà désarçonné par les audaces d’Hippolyte et Aricie (1733) et des Indes galantes (1735), estima que Rameau s’écartait décidément trop des canons de la tragédie lyrique. Critique étonnante : les nombreuses scènes en récitatif, la majestueuse déclamation, la noble gravité, le rôle des Dieux, tout fleurait encore son Grand Siècle. De surcroît, le charme poétique des divertissements dansés, peuplés d’Ombres heureuses, avait tout pour charmer l’imaginaire des contemporains de Louis XV. Une autre partie du public, les ramistes (ou « rameauneurs »), fut convaincue par des trouvailles d’orchestration et des innovations harmoniques, alors étonnantes *.

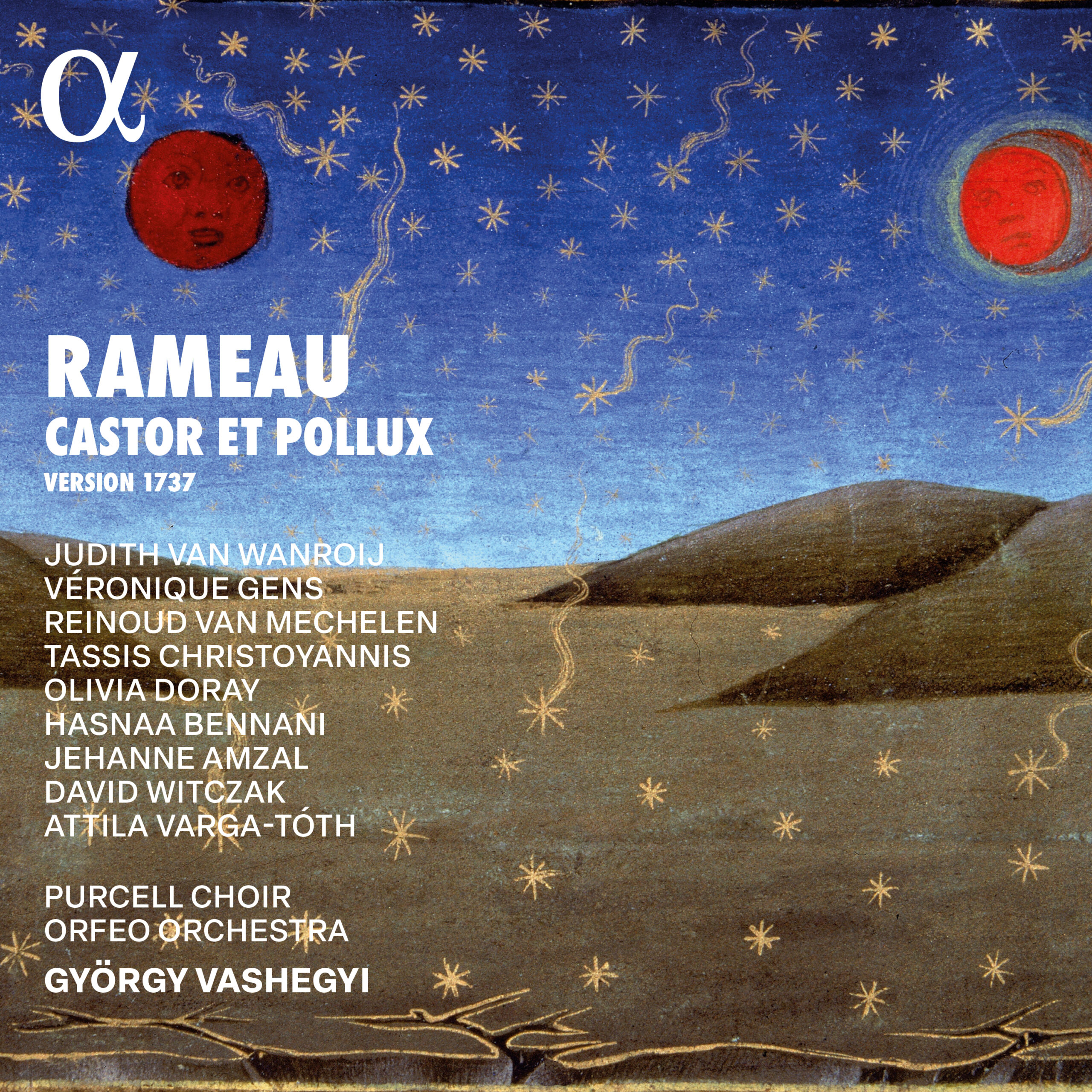

En miroir de la création

Benoît Dratwicki, directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles et initiateur du projet, dit avoir voulu une distribution vocale s’approchant de celle de la création, en tête de laquelle se plaçaient dans le rôle de Pollux Claude-Dominique Chassé, première basse-taille depuis 1730 : sa voix lyrique, aux accents nobles, était capable d’héroïsme comme de tendresse (c’est ici Tassis Christoyannis) ; et Denis-François Tribout, apprécié pour « sa grande expressivité, la douceur de sa voix et plus encore sa déclamation qui allait jusqu’à tirer des larmes aux spectateurs dans les récitatifs » (ici Reinoud Van Mechelen). Quant à Phébé, c’était Marie Antier qui brillait dans les rôles les plus imposants, majestueux ou furieux, grâce à la maturité de sa voix et de son jeu (et c’est Véronique Gens, qui reprend le rôle qu’elle tenait déjà pour William Christie).

On avouera que malgré les mérites de ce casting vocal c’est avant tout la qualité de la direction et celle du chœur qui font l’attrait de cet enregistrement capté à la suite d’un concert donné dans la belle salle du Müpa de Budapest, à l’acoustique exceptionnelle.

Un opéra de chef

Et que sont immédiatement convaincantes dès le Prologue, la verdeur et la précision du Purcell Choir (et la qualité de son français, alors que tous les choristes en sont hongrois), et la Minerve d’Olivia Doray, à laquelle répond l’Amour de Jehanne Amzal.

C’est d’ailleurs une des nouveautés de l’édition procurée par Denis Herlin que de confier le rôle de l’Amour à une voix de soprano. Le fait qu’elle est notée sur la partition au-dessus de la voix de Minerve y autorise, même s’il n’est pas exclu que le rôle échût pour la création à un contre-ténor, en l’occurrence Pierre Jélyotte (William Christie l’avait confié à Mark Padmore).

La direction de György Vashegyi, très articulée, donne du piquant aux gavottes et tambourins mais éclaire de douceur les menuets émaillant ce Prologue, qui voit Mars (David Witczak, beau timbre et diction parfaite) céder à Vénus (Hasnaa Bennani) et l’une et l’autre s’accorder pour que les jeux de la guerre cèdent le pas devant ceux de l’amour.

Maniérisme

Si le célèbre chœur des Spartiates pleurant la mort de Castor, « Que tout gémisse », est magnifique (Debussy s’avouait « touché de cette tragique atmosphère »), on avouera être moins enthousiaste de l’incarnation de Télaïre par Judith Van Wanroij. La ligne de chant semble emberlificotée, l’émission un peu pincée, à la fois dans son dialogue avec Phébé, et dans l’air fameux « Triste apprêts, pâles flambeaux », précautionneux et étriqué, quelque superbe soit le commentaire orchestral des bassons.

Ce chant maniéré ne s’accordera guère avec celui de Tassis Christoyannis, dru, direct, solide, et dès lors que reste-t-il du long duo en récitatif entre Télaïre et Pollux, accompagné par un continuo un peu épais, sinon un sentiment d’ennui irrépressible.

En revanche, le monologue de Pollux, « Nature, Amour, qui partagez mon cœur », semblera un îlot de noblesse, d’humanité, de justesse de ton.

Enfin le drapé

Et si le Grand Prêtre d’Attila Varga-Tóth paraît assez gêné par la langue française, sinon par l’écriture tendue de son air, c’est dans le dialogue entre Pollux et Jupiter (à nouveau David Witczak), qu’on trouve enfin la hauteur, la tenue et le drapé qu’on espérait.

C’est le moment capital où Pollux supplie Jupiter son père de le laisser descendre aux Enfers et de libérer Castor des liens de la mort. Jupiter y consent : Castor sera conduit « aux barrières du jour » (jolie trouvaille du livret), mais Pollux devra rester au séjour des morts.

L’orchestre de Rameau dans sa splendeur

Et c’est pour montrer à Pollux ce qu’il perd que Jupiter fera apparaître les Plaisirs célestes. Ce divertissement, et celui des Ombres heureuses qui lui fait pendant au quatrième acte, sont parmi les points forts de cet enregistrement. La légèreté de touche de György Vashegyi, la transparence des cordes de l’Orfeo Orchestra, celle des voix féminines du chœur, la délicatesse de la suivante d’Hébé (Hasnaa Bennani), la voix aérienne de Jehann Amzal (un Plaisir) ; l’onctueuse polyphonie du chœur des Ombres heureuses, l’élégance des loure, gavotte et passepied, l’Ombre heureuse irrésistible d’Olivia Doray, sans oublier le chœur des Démons du troisième acte avec ses rythmes martelés, ses fusées des cordes, ses roulements de percussions diaboliques, ses vents acides, tout ce pittoresque sonore est réalisé avec goût, sensualité, virtuosité, en un mot charme.

Reinoud Van Mechelen a fait de l’air de Castor « Séjour de l’éternelle paix » un de ses chevaux de bataille. On y retrouve la beauté de son timbre, une noble mélancolie et un goût quasi maniériste pour les ports de voix.

On passera rapidement sur l’interminable dialogue (145 mesures) entre les deux frères au quatrième acte, que Rameau traite en récitatif et où les deux interprètes ne font guère d’étincelles.

Véronique Gens farouche et tragique

On ne peut qu’admirer la fougue de Véronique Gens dans l’air de Phébé, « Castor revoit le jour », comme déjà, au troisième acte, la fureur un peu hirsute de « Abîme affreux », la grandeur de « Suis donc la gloire qui t’appelle », du trio culminant sur « Sortez, sortez de l’esclavage », porté par l’énergie de György Vashegyi, et enfin le tragique de « Tout cède à ce héros vainqueur ». Plus de trente ans sont passés depuis l’enregistrement avec Christie, et l’esthétique ardente du chef hongrois est très éloignée de celle du jardinier de Thiré. Mais Véronique Gens prend en compte tout cela pour présenter Phébé sous une lumière presque sauvage, d’une farouche beauté.

Rien de plus ramiste que le dernier acte, tout en contrastes, en micro-climats, en changements de couleurs à l’orchestre. À nouveau le style chantourné de Judith Van Wanroij va à l’encontre de cette vérité des sentiments, de ce naturel, que recherche Rameau et le long dialogue avec le Castor ardent de Reinoud Van Mechelen s’en trouve déséquilibré.

En revanche les retrouvailles rayonnantes des deux frères, l’apparition d’un splendide Jupiter, Deus ex machina descendant du ciel dans un délicieux concert de flûtes, la gigue des astres, l’ultime intervention d’Olivia Doray en Constellation, enfin la monumentale chaconne réunissant chœur et protagonistes dans une fête de l’Univers à grand spectacle, tout cela sera majestueux à souhait, en conclusion d’une lecture très honorable mais aux beautés inégales.

* Claude Lévi-Strauss a consacré un chapitre de Regarder, écouter, lire (Plon, 1993) à la surprise des auditeurs de 1737.